Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Terzo quadro, Epilogo e penultimo verdetto

La relazione terapeutica può essere l’unico fattore di cambiamento in psicoterapia? È immaginabile che parlando del più e del meno in una relazione configurabile come caratterizzata da accurate empathy, positive regard, nonpossessive warmth, and congruence or genuineness il paziente superi le sue difficoltà in modo diverso e migliore da quello realizzabile attraverso i comuni eventi di vita?

Il presente contributo è l’ultimo di una serie di articoli sull’argomento. Il primo contributo ci ha aiutato a comprendere il punto di vista di Rosenzweig sull’efficacia delle procedure psicoterapiche mentre il secondo contributo ha analizzato le modalità di confronto diretto tra psicoterapie

Non dipende dai veloci

la corsa,

né dai forti

la guerra,

né dai sapienti

il nutrimento,

né dai più abili

la ricchezza

e neppure dai più sensibili

una grazia. (Qoelet 9,11)

Terzo quadro. Ruggiero ed altri: Perché il Dodo deve morire – Slittamento fatale e finale

Avvertenza: le conclusioni fanno riferimento a ciò che io ritengo sia l’obbiettivo intenzionale, non che ci sia una chiara volontà nel raggiungerlo. E’ possibile che i colleghi non vogliano raggiungere l’obbiettivo che io pavento, ma che le loro posizioni intendono raggiungerlo.

Nel presentare questo terzo quadro mi riferirò ad un intervento interessantissimo e documentato, firmato da Giovani Maria Ruggiero, ma attribuibile a Ruggiero-Caselli-Sassaroli, che riporterò letteralmente per ampie parti, comparso su State of Mind nel 2017.

Le citazioni che seguono sono tutte tratte da quell’articolo.

Nel lavoro citato viene chiarito chi sia la vittima della caccia.

Sentiamo le loro parole.

Il dato empirico a favore dei “fattori comuni” è solido. Nel 1992 Lambert dimostrò, rappresentando il risultato finale in un ormai famoso grafico a torta, che la percentuale di miglioramento dei pazienti in psicoterapia è attribuibile per il 40% alle risorse proprie del paziente, per il 15% a un effetto placebo, per un altro 15% alle “tecniche” specifiche dei vari orientamenti (cognitivo, psicodinamico, sistemico, e così via) e infine per il 30% ai cosiddetti “fattori comuni”, ovvero empatia (empathy), calore (warmth), accettazione (acceptance), incoraggiamento (encouragement), e così via.

Ora, in che senso questo dato è interpretabile come risultato a favore della “relazione”? Come abbiamo intuito, è possibile farlo sovrapponendo – con qualche forzatura – “fattori comuni” a “intervento relazionale” e “tecnica” a “intervento cognitivo” (ma anche metacognitivo). In questo modo “relazione” batte “intervento specifico cognitivo”: 30% contro 15%.

Ora, questa sovrapposizione è discutibile ma può essere in una certa misura scientificamente corretta e perfino stimolante per alcuni motivi, ma in base a questi motivi è talvolta surrettiziamente usata da quei relazionalisti (non tutti) che vogliono vincere facile. Il primo motivo è che nei “fattori comuni” di Lambert è effettivamente possibile intravedere concetti relazionali: empatia, calore, accettazione, incoraggiamento, e così via. In questa forma il dato sul ruolo relativamente maggioritario della relazione è accettabile. Tuttavia c’è un prezzo per questa vittoria perché questo dato non permette il passo successivo, quello che darebbe davvero alla relazione il ruolo di elemento privilegiato e risolutivo in cui agire consapevolmente come terapisti, sul quale investire e scommettere come ricercatori e nel quale addestrarsi intensamente durante il proprio percorso di formazione.

Perché?

Perché il dato di Lambert vale per qualunque psicoterapia. Non è affatto a favore di una terapia primariamente relazionale e interpersonale che accolga in sé esplicitamente soprattutto il lavoro sulla relazione terapeutica. Vale anche per un comportamentista che si limita a fare un’analisi funzionale e a prescrivere esercizi di esposizione. Vale anche per uno psicoanalista freudiano che si limita a interpretare le pulsioni. Vale per un terapista REBT (rational emotive behavior therapy) che si limita a lavorare sulla disputa delle credenze irrazionali e non parla e nemmeno pensa mai alla relazione. Insomma, nel dato di Lambert la relazione funziona anche se il terapista non ne fa il bersaglio consapevole del suo agire e non si è formato specificamente su di essa.

Ho riportato per esteso la riflessione dei colleghi in cui ritrovo il secondo punto di slittamento, cioè l’identità “fattori comuni = relazione” attribuito allo stesso Lambert.

Se così fosse, perché questo risulta inaccettabile?

Ecco la risposta dei nostri amici:

Se i “fattori comuni”, nei quali dovrebbero esserci soprattutto le abilità relazionali, si mettono in azione in automatico in ogni terapista sufficientemente esperto e formato, qualunque sia la sua formazione, tanto è vero che funzionano anche in un modello come la REBT che è famigeratamente disinteressato alla relazione (in realtà limitandosi a non farne il concetto centrale), finiamo per concludere che la relazione è dappertutto e in nessun luogo, e ci si chiede quindi anche in che misura sia controllabile, quanto sia passibile di miglioramenti ottenibili attraverso un suo uso sempre più consapevole e quanto abbia senso una formazione e un modello che privilegino questa abilità che è al tempo stesso sofisticatissima e alla portata di tutti; un po’ come l’esprit de finesse di Pascal: nessuno sa definirlo, ma tutti sanno apprenderlo per mimesi gestuale e sociale, un itinerario complesso ma che non è necessario formalizzare in un percorso di apprendimento scolastico.

Commento

In primis e in limine: ciò che è separato nella figura non lo è nella realtà. La rappresentazione mediante “torte” statistiche è fallace e orienta verso immagini e significati irreali. La “torta” non è una torta, che si può tagliare a fette senza che se ne perda l’identità di dolce, esattamente come l’acqua non è H2O. Infatti, quando separati, “H” e “O”, anche in proporzione 2:1, non dissetano.

Per dissertarti devi bere “acqua”.

Nella torta di Lambert, qualunque sia la proporzione degli ingredienti, questi devono esserci tutti e tutti inseme. Quando gli ingredienti sono insieme mescolati e viene fornita loro “energia” e un idoneo “catalizzatore”, componenti che non si ritrovano nel prodotto finale, ogni ingrediente, in qualche modo, cambia la sua natura e struttura e gli elementi, “tutti insieme”, fanno una cosa nuova: acqua che disseta!

Nella discussione proposta da Ruggiero possiamo assistere allo slittamento finale e fatale: inizialmente che la buona relazione, fattore terapeutico ritenuto essenziale al successo di una psicoterapia, sia “dappertutto e in nessun luogo” e che “le abilità relazionali, si mettono in azione in automatico in ogni terapista sufficientemente esperto e formato, qualunque sia la sua formazione”.

Avevo già definito la relazione come “coestensiva” al processo terapeutico. Cosa volevo intendere con questo? Che qualunque intervento “tecnico” si colloca all’interno della relazione esattamente come il movimento del nuotatore si colloca nell’acqua, che può sostenerlo o ostacolarlo a seconda che il nuotatore sappia utilizzare o meno le proprietà del fluido nel quale si muove. Il nuotatore non può agire come se l’acqua non ci fosse, né può pensare che qualunque movimento sia idoneo o efficace nel mantenerlo a galla o favorirne la progressione. Semplicemente non può farlo.

L’acqua è la relazione, il nuotare è la buona relazione, la coppia terapeuta-paziente è il nuotatore. Ma come si può distinguere il nuotatore dal nuotare? Nuotatore e nuoto sono un’unica, identica cosa. La buona relazione terapeutica sono la coppia terapeuta-paziente che nuota. Dove andranno e come ci arriveranno dipende dal loro nuotare.

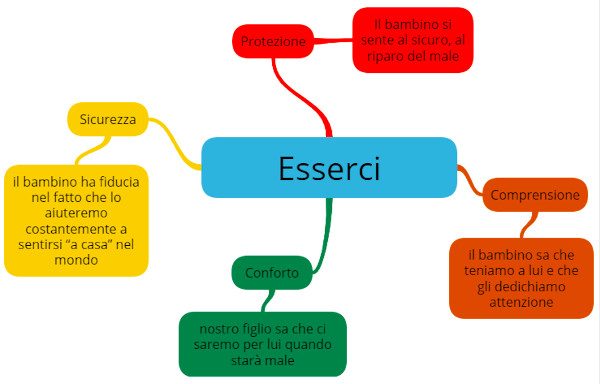

Ora leggete bene in cosa consistono i fattori comuni citati da Lambert. La maggior parte di essi sono parte della teoria del cambiamento nelle terapie centrate sul cliente proposta da Roger e da esse considerate necessarie e sufficienti per il cambiamento terapeutico. Queste sono: accurate empathy, positive regard, nonpossessive warmth, and congruence or genuineness.

Tutt’insieme sono classificati come “relazione”, ma potete ben vedere che hanno ancora di più a che fare con il terapeuta e il suo modo di stare in terapia che con la relazione come fatto in sé sussistente.

Questa considerazione è ancora più suggestiva se si considera che quel che più conta nel funzionamento di una relazione terapeutica è “il giudizio” che il paziente dà della qualità della relazione, piuttosto che le valutazioni “oggettive” degli osservatori (Asay e Lambert, 1999). Insomma, quel che risulta rilevante è “il valore delle capacità relazionali del terapeuta”.

Di cinque fattori relativi al terapeuta, identificati in una ricerca di Lorr (1965) e che erano: comprensione, accettazione, autoritarismo (direttivo), incoraggiamento all’indipendenza e critica ostile, due erano correlati positivamente al miglioramento terapeutico, lascio al lettore indovinare quali.

Per i pigri la risposta è comprensione e accettazione.

Il terapeuta è il bravo ballerino che sa accordare il suo passo e aiutare progressivamente il suo partner a mantenere il tempo comune.

In un mio

precedente intervento comparso su State of mind, avevo anche suggerito un’altra metafora, quella dei due buoi aggiogati nel tirare l’aratro, che mi sembra ancora buona (ma quella del nuotatore nell’acqua è migliore). La relazione è il mare in cui si nuota, ma la buona relazione è la capacità di muoversi agevolmente nel mare .

La vittoria è nell’umile saper nuotare insieme al paziente. Nuotando insieme a lui quest’ultimo può raggiungere una diversa condizione che egli stesso saprà descrivere come un miglioramento. Saper nuotare insieme verso un luogo che verrà trovato sapendolo cercare, seguendo gli indizi che il mare offrirà.

Seconda considerazione. La relazione è qualcosa che si fa, non una cosa che è. Saper fare una buona relazione è un’arte (probabilmente), ma ogni arte richiede una tecnica che si impara e si insegna. È infondato perciò l’assunto secondo cui “ogni terapista sufficientemente esperto e formato mette in azione automaticamente”, etc. Non ogni terapista esperto e formato, ma ogni terapista che funziona sa come usare gli strumenti necessari a costruire una relazione buona e non è vero che mettere in atto buone prassi richieda una consapevolezza attuale. Alcune abilità che servono alla nostra sopravvivenza sociale (e non) si fondano su tendenze e caratteristiche generali dell’essere umano e quindi sono a nostra disposizione sia come caratteristiche di specie sia come caratteri acquisiti nel corso dello sviluppo, secondo le leggi che regolano il costituirsi di abilità sociali complesse, come quella del linguaggio. Come il linguaggio, l’abilità di costruire buone relazioni in qualche modo si impara, anche se non nello stesso modo in cui si impara a risolvere un’equazione di secondo grado. Non tutti diventano campioni di nuoto, ma tutti possono imparare a nuotare.

In questo senso è possibile insegnare e migliorare questa essenziale competenza, anche se per farlo si esige una metodologia che somiglia (o è del tutto analoga) allo scaffolding descritto da Bruner, che segue Vygotskji, piuttosto che all’apprendimento operante descritto da Skinner. E’ un’abilità globale che segue processi di apprendimento non hebbiani.

La cosa essenziale da sapere è che non si nuota nello stesso modo in cui si cammina.

Un’ultima domanda è la seguente:

La relazione terapeutica può essere l’unico fattore di cambiamento in psicoterapia? È immaginabile che parlando del più e del meno in una relazione configurabile come caratterizzata da accurate empathy, positive regard, nonpossessive warmth, and congruence or genuineness il paziente superi le sue difficoltà in modo diverso e migliore da quello realizzabile attraverso i comuni eventi di vita?

Difficile affermarlo, ma, mi chiedo, si dà una teoria del trattamento che sia del tutto priva di tecnicalità specifiche?

La domanda è aperta.

Epilogo e penultimo verdetto: se volete uccidere il Cuculo perchè sparare sul Dodo?

La domanda è: perché per uccidere la relazione bisogna sparare sui fattori aspecifici delle psicoterapie e sulla possibilità che siano loro i veri agenti del cambiamento terapeutico? Perchè uccidere la relazione?

TUTTO appare “arruffato” in questo gioco perché, come giocando dietro i paraventi, un quadro sfuma e lascia il posto al fantasma successivo.

Oscuro è il nemico. In apparenza è l’idea che ci possa essere più di un vincitore, anzi che tutti i concorrenti possano vincere. Si viene a sapere però che non è proprio così e che il nemico da abbattere sia l’idea che i vincitori, presunti o reali, siano dotati tutti di una qualità che li fa vincenti e che tale qualità non viene da uno sforzo di applicazione e da un apprendimento curricolare, per così dire, ma da un quid da loro stessi ignorato e che utilizzano del tutto inconsapevolmente.

Questa “vis” esprimerebbe la sua potenza nella relazione, che sarebbe veicolo di cambiamento. Poiché non è possibile abbattere la vis in quanto contenuta in persone, si bombarda la manifestazione di essa, la espressione pubblica di essa, ossia la relazione. La domanda pertinente sarebbe: in che cosa consiste la virtus del terapeuta che fa sì che possa esprimersi in una buona e utile relazione e come si genera o si potenzia?

Che la potenza risieda nel terapeuta e non nella tecnica è il nemico occulto che i nostri cacciatori, io credo, vorrebbero abbattere. Esistono buoni (ottimi) terapeuti che riescono a far funzionare anche cattive tecniche ed esistono cattivi (pessimi) terapeuti che riescono a far fallire anche tecniche elementari e sperimentate. Ora, io considero del tutto ragionevole e stimabile l’esigenza, espressa in molti modi dal nostro ottimo collega, di andare oltre capacità soggettiva di menti dotate, allenate e vigorose e di sostituire all’azione del genio individuale un metodo che possono usare tutti, che consenta di farci evitare errori madornali da un lato e di liberarci dal capriccioso ipse dixit dell’autorità. E non è questo desiderio o aspirazione, che possiamo condividere, che io contesto.

Ecco invece ciò che vedo e di cui mando notizia:

Il nome del nemico è diventato “relazione”, ma è solo il penultimo bersaglio.

L’ultimo nemico è la psicoterapia come aiuto “da persona a persona”.

È la persona che si vuole cancellare per sostituirla con un qualunque “ordegno” tecnico che ne rappresenti un succedaneo seriale ed economicamente vantaggioso. È, infine, l’uomo e la sua soggettività che devono sparire. Salvare l’uomo è, perciò, la nostra penultima missione.

Penultima sentenza

Benché il complesso degli studi effettuati confermi il verdetto del Dodo: “Tutti hanno vinto e tutti hanno diritto a un premio”, molti restano insoddisfatti e si aspettano un altro verdetto e cioè: “Tu, proprio tu, hai vinto”.

Ma chi sarà questo “TU”?

Questa è la penultima sentenza:

La consistenza del terapeuta vince e riceve il premio: Tu chiamala, se vuoi, relazione.

La consistenza è una qualità del terapeuta che permette al paziente di sentirsi riconosciuto come un “Tu”. Consistenza è la condizione per cui il terapeuta può permettersi di muoversi nelle e risalire dalle perturbazioni. È una qualità che, come sostenevo in un lavoro sul setting, viene difesa dal contesto in cui il terapeuta opera, poiché, con tutta evidenza, nessuno è così nella vita, sempre e dovunque. Il terapeuta impara a essere così nello spazio e nel tempo della terapia. Questa qualità non è così sfuggente da non essere riconosciuta, né così ineffabile da non poter essere insegnata (e imparata).

Alcuni la possono chiamare flessibiltà, altri sensibilità, altri ancora capacità di sintonizzazione, altri, infine, preferiscono consapevolezza e, forse, è tutte queste cose insieme. Questa qualità interviene nella relazione e la rende terapeutica attraverso un modo di stare in essa peculiare, perciò terapeutico. In questo modo la gestione terapeutica della relazione diviene un momento tecnico e non un semplice, benevolo, onesto, corretto e civile comportamento sociale.

Questa sentenza appare inaccettabile perchè sottolinea che una terapia tende a funzionare come il bisturi in mano al chirurgo, non come il farmaco somministrato da chicchessia.

Fioccheranno i ricorsi in appello e in cassazione.

Perciò è penultima.

Ringraziamenti

Ringrazio mio figlio Filippo, brillantissimo logico, per avermi suggerito l’articolazione della discussione sull’antefatto.

Ringrazio Mancini per la sua lucidità, che permette anche ai suoi interlocutori di chiarirsi le idee.

Ringrazio il Ruggiero e con lui Sassaroli e Caselli, che offre l’occasione per pensare a ciò che agiamo.

I meriti del mio commento sono di tutti gli autori citati; le banalità, le inesattezze e gli errori tutti miei.

Per saperne di più, leggi gli altri articoli pubblicati da State of Mind:

- Una psicoterapia vale l’altra? Non chiedetelo al dodo – Di Valentina Davi

- Una psicoterapia vale l’altra? Hanno ammazzato dodo, dodo è vivo! – Di Giuseppe Magistrale

- Dal verdetto del dodo alla strategia del cuculo: l’efficacia della terapia è dovuta a fattori specifici o alla relazione? – La risposta di Giovanni Maria Ruggiero

- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Antefatto e Primo quadro – Di Angelo Maria Inverso

- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Secondo quadro – Di Angelo Maria Inverso

- Il verdetto del Dodo: perché il Dodo deve o non deve morire – Terzo quadro, Epilogo e penultimo verdetto – Di Angelo Maria Inverso

- Il verdetto del Dodo ha un adeguato fondamento empirico? Non sembra – Di di Francesco Mancini e Guyonne Rogier

- L’alleanza terapeutica è il fattore aspecifico che renderebbe efficace qualunque psicoterapia? Non ci sono ragioni per supporlo – di Francesco Mancini e Guyonne Rogier