Indagine sul livello di competenza di insegnanti e tecnici della riabilitazione nella discriminazione qualitativa delle sindromi da Disturbo d’Ansia e AD/HD su un campione di bambini in fascia d’età dai 6 ai 10 anni

Il presente studio verifica se, rispetto alla qualità della formazione acquisita, insegnanti e tecnici della riabilitazione hanno le competenze, necessarie e condivise, per identificare le caratteristiche di una sindrome e saper riconoscere un comportamento disfunzionale, in particolare con riferimento al Disturbo d’Ansia e al Disturbo dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) in bambini da 6 a 10 anni.

Abstract

Sia in ambito educativo che sanitario vi sono équipe che hanno l’alta responsabilità di garantire al bambino un’esperienza di formazione/riabilitazione adeguata rispetto ai suoi bisogni. All’interno di tali ambiti sono presenti molte criticità in termini di competenza sulla psicologia del bambino e sugli approcci più adatti per creare una relazione funzionale affinché venga a crearsi una vantaggiosa compliance con l’educatore o con il terapista. Affinché ciò avvenga, diventa imprescindibile creare i presupposti per mantenere alto il target della competenza psico-pedagogica dell’educatore/operatore, operazione che richiede la presenza di un esperto e quindi di uno psicologo a svolgere un ruolo di consulenza, mediazione e formazione all’interno di tali ambiti.

Introduzione

Il bambino, nel corso dell’età evolutiva, ha modo di stabilizzare legami, oltre che con la propria famiglia, anche con altre figure, che si prendono cura di lui e lo accompagnano in una fase importante e particolarmente delicata della sua vita: la fase di scolarizzazione dai 6 ai 10 anni. Un esempio classico sono gli insegnanti, che hanno un ruolo di grande responsabilità, poiché è proprio questa l’età in cui vi sono importanti trasformazioni nel bambino da tutti i punti di vista: neuronale, cognitivo, emotivo (Narbona et al 2012). Non a caso la formazione dell’insegnante richiede una preparazione adeguata rispetto alla Psicologia dello Sviluppo Evolutivo, della Psicopedagogia, dei metodi e degli strumenti più opportuni per intervenire quando il bambino presenta difficoltà negli apprendimenti, nell’interazione sociale e nell’adattamento alle regole scolastiche (Welsh et al 2019). Diventa, quindi, fondamentale che ogni educatore abbia una conoscenza di base dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino, dei meccanismi di base del funzionamento psichico e acquisizione delle competenze necessarie per la relazione docente-alunno (Weaver et al 2014). Ciò al fine di provvedere allo sviluppo di convinzioni e atteggiamenti in grado di facilitare e rendere gratificante il processo insegnamento-apprendimento. Quando il bambino, poi, segue anche un programma di riabilitazione, il gruppo delle figure di riferimento si amplia. Difatti il settore della riabilitazione, per offrire un servizio che risponda in modo adeguato ai bisogni e agli obiettivi del paziente, richiede “integrazione” delle diverse professionalità: medici, infermieri, psicologi, operatori della riabilitazione (fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali, della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, ortottici, podologi, ecc…). Soprattutto che tali figure possiedano competenze aggiuntive rispetto al ruolo ricoperto all’interno dell’équipe di cura: capacità empatiche, comunicative e relazionali che consentano una migliore conoscenza del paziente e una più funzionale compliance terapeutica (Leonard et al 2004). Questi obiettivi sono raggiungibili sia attraverso una corretta conoscenza dell’analisi funzionale e degli aspetti della sfera psicologica del paziente e sia attraverso una comunicazione efficace ed efficiente tra i professionisti dell’équipe sanitaria che si occupa di progettare percorsi riabilitativi appropriati, coinvolgendo non solo il paziente, ma anche i suoi familiari (De Santi et al 2013).

Partendo da tali presupposti è stata svolta una indagine su un campione di 12 insegnanti e 12 operatori della riabilitazione. Oggetto dell’indagine è stato: il livello di competenza nel saper riconoscere un comportamento messo in atto da un bambino (6-10 anni) e collocarlo nel quadro sindromico più appropriato. In altre parole abbiamo verificato se, rispetto alla qualità della formazione acquisita, vi sono o meno le competenze, necessarie e condivise, per identificare le caratteristiche di una sindrome e saper riconoscere un comportamento disfunzionale. L’obiettivo di questo studio non è quello di accertarsi della capacità di diagnosticare un disturbo, ma piuttosto di saper “leggere” il comportamento del bambino. Gli educatori e gli operatori della riabilitazione “devono saper leggere le emozioni e i comportamenti che il bambino proietta, il suo bisogno di attaccamento o di presa di distanza, di ritiro relazionale, i suoi attacchi aggressivi le sue angosce, il grumo di emozioni, vissuti e pensieri spesso confusi e contorti” (Riva et al 2016). Si evidenzia, quindi, la necessità ineludibile di una competenza clinica specifica. La nostra ipotesi è che, allo stato attuale, non vi sia una accurata conoscenza della psicologia del bambino e un sistema unitario ed efficace di comunicazione con i familiari, per cui, ad esempio, già da molto tempo si propone la figura dello psicologo scolastico (Trombetta, 2013). Stesso discorso vale per i centri di riabilitazione, dove spesso viene messo in luce una comunicazione inefficiente tra le varie figure professionali, nonché con i familiari dell’utenza a discapito di una gestione integrata poco funzionale nella relazione e nella riabilitazione del bambino (Bettinardi et al 2008). Anche in questo, sono stati pubblicati molti articoli sull’importanza della figura dello psicologo a sostegno dell’équipe clinica, sia nell’approccio con il paziente e sia a sostegno stesso delle figure sanitarie (Di Mattei et al 2004).

Dettagli nosografici dell’ansia

L’ansia è una condizione emotiva cognitiva e comportamentale molto diffusa sia nei bambini che negli adolescenti. Si tratta di “fasi della vita” che appartengono all’età evolutiva e, come spesso accade, hanno una durata limitata nel tempo. Ad esempio, uno stato di apprensione o di timore non è necessariamente sintomo di un Disturbo d’Ansia, ma appartiene al normale sviluppo emotivo del bambino (Kendall et al 1995). È doveroso, pertanto, fare una distinzione tra le sfumature che caratterizzano uno stato psicofisiologico ansioso, dando alcuni accenni di cosa sia l’ansia, la paura e la fobia. Con il termine paura, facciamo riferimento ad una condizione provocata da una causa obiettivamente pericolosa. Il discorso è diverso quando l’oggetto o la situazione non rappresentano un reale pericolo, pertanto si farà riferimento ad altri stati emotivi: ansia e fobia. Secondo la letteratura è importante tener presente che nel bambino non è facile distinguere il pericolo concreto da uno immaginario dovuto ad uno sviluppo cognitivo ed emotivo ancora incompleto (Kendall et al 1995). Un altro punto da tener presente quando bisogna distinguere uno stato di apprensione dall’ansia patologica, è relativo al come il bambino vive “l’esperienza ansiogena”: se si assiste ad una attivazione emotiva che si caratterizza per frequenza, intensità e durata “anomale”, allora in questo caso la sintomatologia risulta disfunzionale e pertanto si fa riferimento ad una condizione psicopatologica. Nelle forme patologiche, l’ansia si caratterizza come uno stato d’animo abituale, che si manifesta generalmente con sentimenti di inadeguatezza e di indecisione, irritabilità e instabilità, o con uno stato di allarme al quale corrisponde spesso una sintomatologia vegetativa, rappresentata da dilatazione pupillare, secchezza delle fauci, nausea, tachicardia, sudorazione, minzione imperiosa. I disturbi d’ansia rilevabili in età evolutiva sono principalmente rappresentati dal Disturbo d’Ansia di Separazione (DAS), dal Disturbo d’Ansia Generalizzata (DAG) e dalle Fobie (Militerni, 2015).

Dettagli nosografici dell’AD/HD

Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD) è una patologia che esordisce in età evolutiva e che è caratterizzata da sintomi quali marcata disattenzione, impulsività e da iperattività motoria (DSM 5). I bambini con ADHD non riescono a stare attenti, presentano una accentuata irrequietezza, sono disorganizzati e disordinati, non riescono a mantenere un adeguato livello di concentrazione sui compiti che vengono loro proposti (Kirby et al 1992). A volte sembra che essi non ascoltino ciò che viene detto loro, come se avessero la testa altrove; passano inoltre, ininterrottamente da una attività all’altra senza portarne a termine nessuna. Manifestano spesso movimenti non finalizzati ad uno scopo preciso, ad esempio agitano ripetutamente mani e piedi, si alzano continuamente dalla sedia, sono sempre in movimento. Sono in genere maldestri, quindi finiscono per urtare oggetti o cadere (Kirby et al 1992). Tale disturbo può caratterizzarsi, inoltre, rispetto al predominare della sintomatologia da deficit dell’attenzione o dal comportamento iperattivo-impulsivo.

Strumenti e metodi

Sono stati scelti randomizzati 24 partecipanti ripartiti in due gruppi: 12 operatori della riabilitazione con età tra 25 e 35 anni (logopedisti e psicomotricisti) e 12 insegnanti di scuola elementare con età tra 50 e 60 anni. Ad ognuno è stato assegnato un test Child Behaviour Checklist 6-18 di T. M. Achenbach (2001) con la seguente consegna: “Seleziona gli item che, secondo la tua esperienza, indicano un comportamento tipico di un bambino maschio dai sei ai dieci anni con Disturbo d’Ansia e, separatamente, di un bambino dello stesso sesso e della stessa fascia d’età con Disturbo dell’Attenzione e Iperattività”.

Il Child Behavior Checklist 6-18 comprende una serie di scale, relative a vari range comportamentali: Timidezza, Lamentele Somatiche, Ansia-Depressione, Problemi Sociali, Problemi di Pensiero, Problemi di Attenzione e Iperattività, Comportamento Delinquenziale, Comportamento Aggressivo (Achenbach 2001).

Analisi dei dati

In una prima fase di studio, gli item selezionati dai partecipanti in riferimento al “comportamento ansioso” sono stati confrontati – solo – con gli item della Scala “Ansia”, mentre gli item selezionati in riferimento al “comportamento da deficit dell’attenzione e iperattività” sono stati confrontati – solo – con gli item della Scala “Problemi di Attenzione e Iperattività” del CHILD BEHAVIOR CHECKLIST 6-18. I dati sono stati poi trascritti nelle tabelle e riportati graficamente con diagramma box-plot per constatarne l’uniformità tra i membri dello stesso gruppo e tra i due gruppi diversi del campione in esame. Dopo aver preso visione dei grafici, per accertarci della significativa differenza tra i gruppi degli “insegnanti” e degli “operatori” abbiamo calcolato l’Analisi della Varianza (ANOVA) e definito il p value (0,05) calcolati tramite foglio di calcolo Microsoft Excel. Nella seconda fase di studio abbiamo selezionato gli item la cui identificazione come “comportamento ansioso” o “comportamento da deficit dell’attenzione e iperattività” fosse condivisa da almeno 11 partecipanti su 12 per ciascun gruppo. In questa fase di studio gli item selezionati sono stati confrontati anche con quelli delle altre scale di comportamento (Riservatezza, Sintomi Somatici, Problemi Sociali, Problemi di Pensiero, Comportamento Delinquenziale, Comportamento Aggressivo).

Risultati

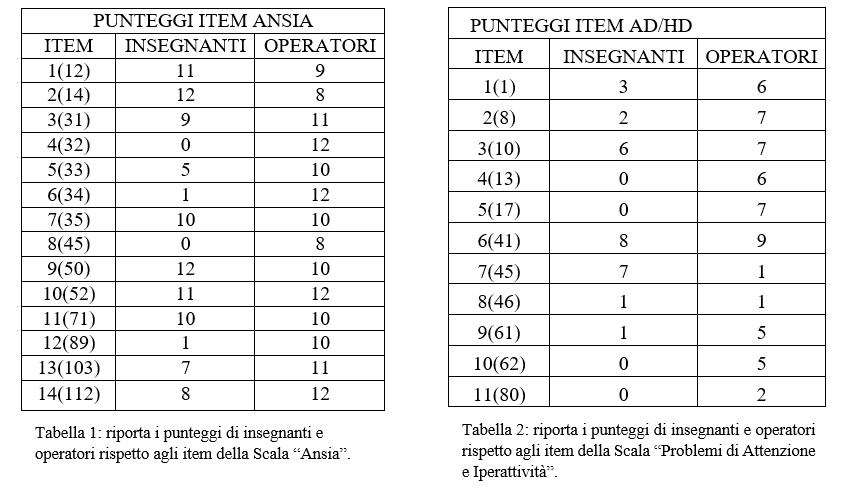

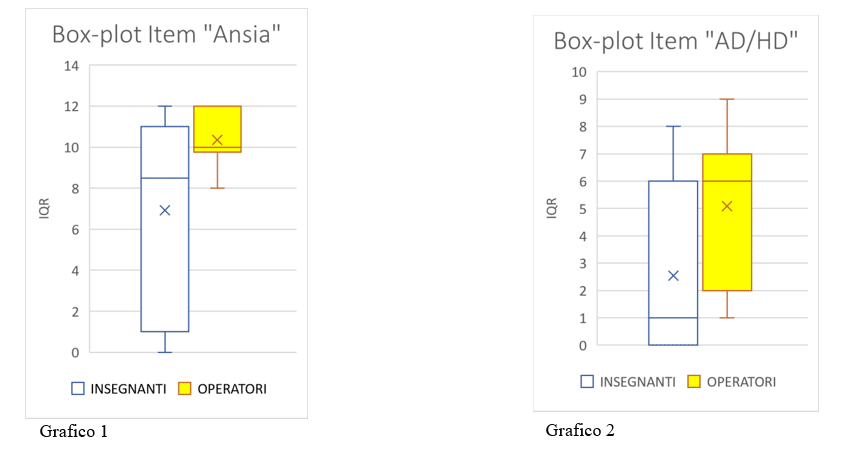

Nella prima fase di studio sono stati raccolti i punteggi17 dei due campioni rispetto alle scale di riferimento (Scala “Ansia” e Scala “Problemi di Attenzione e Iperattività”). Con il termine “punteggi” si intende la quantità di partecipanti che hanno definito “comportamento ansioso” o “comportamento da deficit dell’attenzione e iperattività” quelli descritti dagli item della scala di riferimento: rispettivamente Scala “Ansia” e Scala “Problemi di Attenzione e Iperattività”. Per esemplificazione sono stati riportati nelle tabelle (tab.1; tab.2) e poi resi graficamente attraverso diagramma box-plot.

Nel Grafico 1 sono rappresentati gli “indici di posizione” del punteggio assegnato agli Item appartenenti alla Scala “Ansia”: il box “bianco” del diagramma rappresenta il range del punteggio degli insegnanti, mentre il box “giallo” è il range del punteggio degli operatori, entrambi divisi in quartili separati da un segmento rappresentante la “mediana”. I segmenti posti agli estremi del box rappresentano valori eccezionali, anomali, che non rientrano nel campo di variazione. L’asimmetria tra le lunghezze dei segmenti e dei rettangoli rispetto alla mediana, determina una distribuzione non uniforme dei dati rispetto ai valori centrali. Mentre il range o campo di variazione è ben distinto (range insegnanti=12; range operatori= 4).

Nel Grafico 2 sono rappresentati gli “indici di posizione” del punteggio assegnato agli Item appartenenti alla Scala “AD/HD”: il box “bianco” del diagramma rappresenta il range del punteggio degli insegnanti, mentre il box “giallo” è il range del punteggio degli operatori, entrambi divisi in quartili separati da un segmento rappresentante la “mediana”. Anche in questo caso l’asimmetria tra le lunghezze dei segmenti e dei rettangoli rispetto alla mediana, determina una distribuzione non uniforme dei dati rispetto ai valori centrali all’interno di ciascun gruppo. Mentre, a differenza del Grafico 1, il campo di variazione tra i gruppi non si distingue (range insegnanti=8; range operatori= 8).

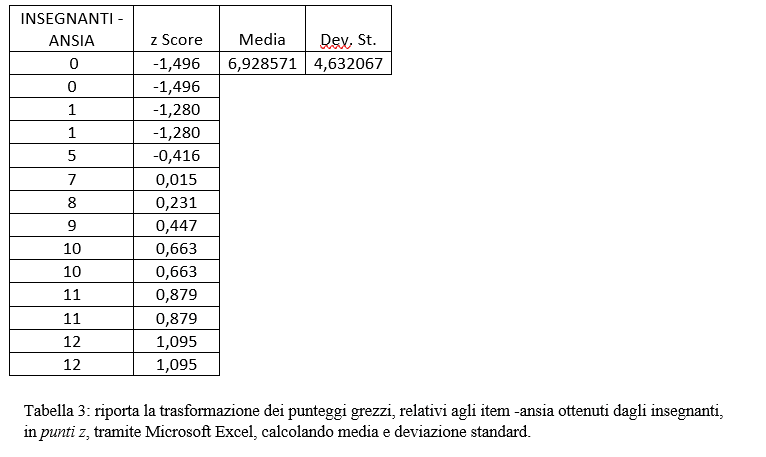

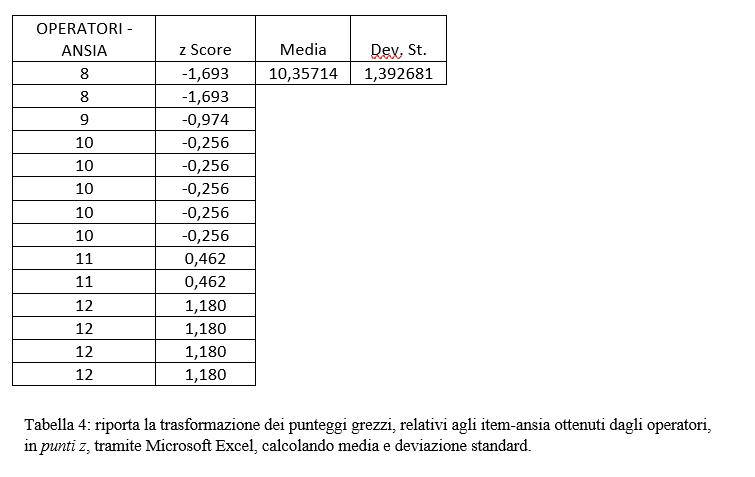

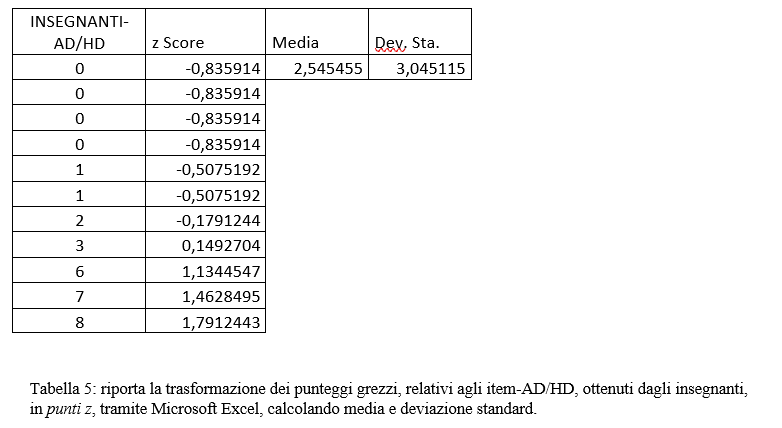

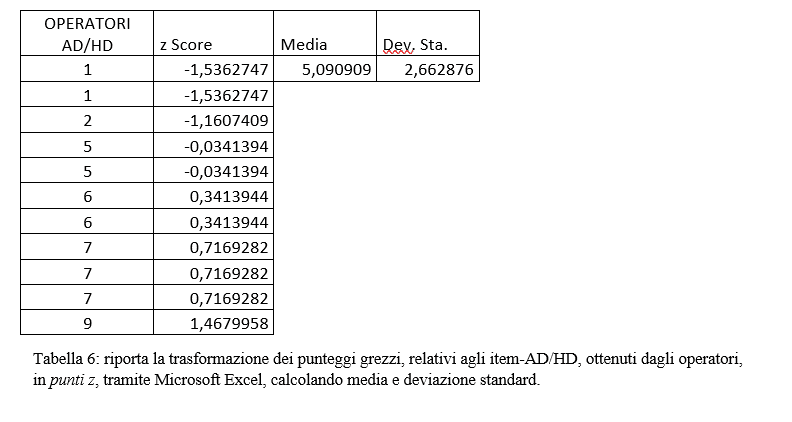

Per avere una idea della distribuzione dei punteggi, interna a ciascun gruppo, abbiamo trasformato i dati grezzi in punti z.

Nella performance sugli “item-ansia” il Gruppo Insegnanti per un terzo riporta un punteggio una dev. st. sotto la media (s= -1), 2 su 14 sopra la media (s= 1) e la metà restante nella media (s= 0). Scenario diverso quello degli operatori, per cui, un terzo presenta un punteggio una dev. st. sopra la media (s= 1) 2 su 14 sotto la media (s= -1) e la metà restante nella media (s= 0).

Nella performance sugli Item AD/HD il gruppo insegnanti per due terzi riporta un punteggio una dev. st. nella media (s= 0), e un terzo al di sopra della media (s= 1). Discorso diverso per gli operatori per cui, un terzo presenta un punteggio una dev. st. sotto la media (s= -1) due terzi nella media (s= 0).

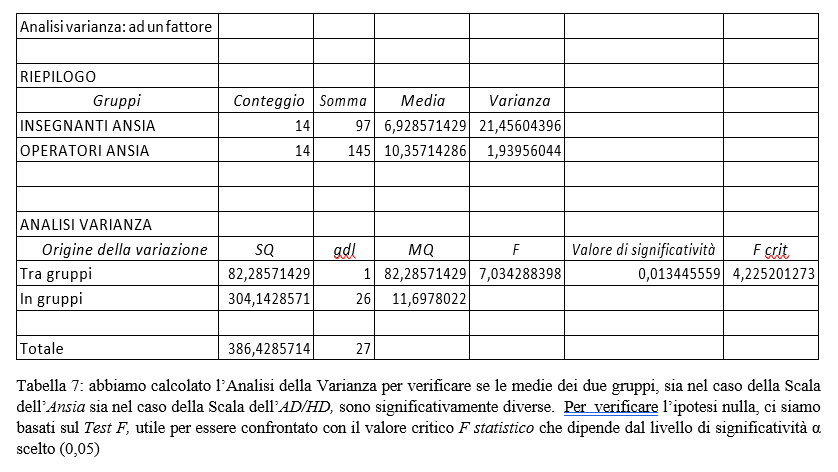

Dopo aver preso visione dei grafici, per accertarci della significativa differenza tra i gruppi degli “insegnanti” e degli “operatori” abbiamo calcolato l’analisi della varianza e definito il p value (0,05).

La tabella comprende due sezioni: Riepilogo e Analisi di Varianza. La colonna gruppi riporta il nome dei due gruppi (Insegnanti ANSIA e Operatori ANSIA). Nella colonna conteggio vi è il numero degli item della Scala “Ansia” che è stato valutato da entrambi i gruppi partecipanti al test. La colonna somma indica la somma dei vari record delle frequenze di scelta (97;145). La colonna media riporta la media dei valori di ogni gruppo (6,92; 10,35). Infine la colonna varianza indica lo scostamento dalla media dei vari valori appartenenti ad ogni gruppo (21,45;1,93).

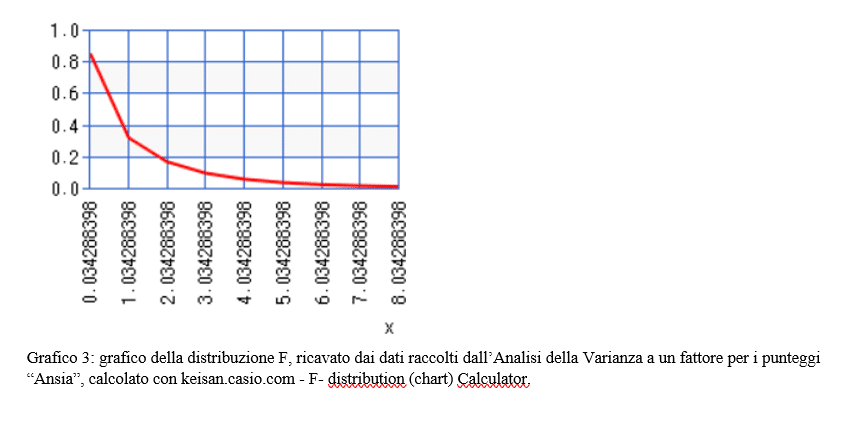

Nella seconda sezione, invece, è riportata l’analisi della varianza: nella colonna Origine della variazione ci sono i riferimenti relativi alle voci: Tra i gruppi o Entro i gruppi. Nella colonna SQ è indicata la Somma dei Quadrati “tra i gruppi” Sum Squared Between: SSB (82,28), e la Somma dei Quadrati “entro i gruppi” (304,14), Sum Squared Within SSW (304,14). Sono riportati, inoltre, i gradi di libertà gdl: nel caso della somma delle varianze tra gruppi i gradi di libertà (gdl=1) sono pari a k- 1, con k pari al numero dei gruppi indipendenti. Nel secondo caso, invece, nella somma delle varianze entro i gruppi, i gradi di libertà (gdl=26) sono pari a N – k. La colonna MQ (media dei quadrati) si ottiene calcolando il rapporto tra la somma delle varianze con il numero dei gradi di libertà. Il valore del test F è pari al rapporto tra MQ1 e MQ2 (7,034). Il valore critico F statistico lo si ricava scegliendo dalla tabella della distribuzione F, valutando i gradi di libertà. Nel nostro caso dobbiamo scegliere i gdl pari a 1 e 26, pertanto il valore di F critico è pari a 4,22.

Da quanto riportato nella tabella 7 si può notare che il valore di significatività è basso (0,01). Essendo minore di α=0,05 possiamo rifiutare l’Ipotesi Nulla (H0), e quindi concludere che c’è una differenza significativa tra le medie delle frequenze di risposta riportate dai due gruppi.

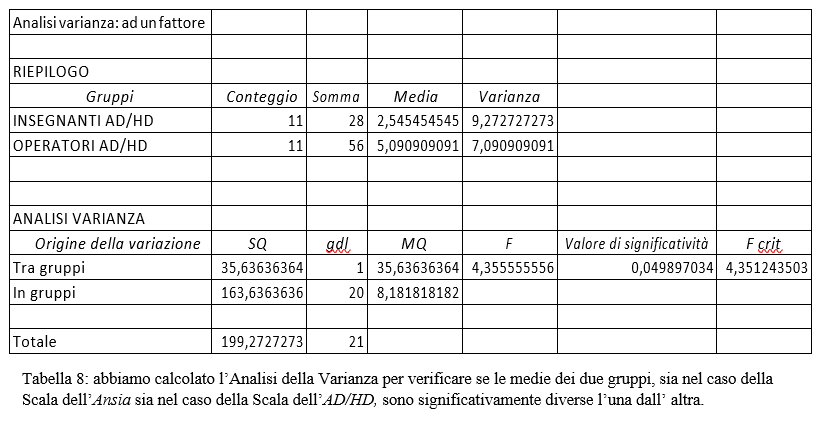

Nella tabella 8 sono indicati i riferimenti di “Riepilogo” e “Analisi della Varianza” rispetto ai gruppi: Insegnanti AD/HD e Operatori AD/HD. Nella seconda colonna vi è il numero complessivo degli item della Scala “Disattenzione e Iperattività” che è stato valutato da entrambi i gruppi partecipanti al test. La colonna somma indica la somma dei vari record delle frequenze di scelta (28; 56). La quarta colonna riporta la media dei valori di ogni gruppo (2,54; 5,09). Infine vi è la colonna Varianza: essa indica lo scostamento dalla media dei vari valori appartenenti ad ogni gruppo (9,27;7,09).

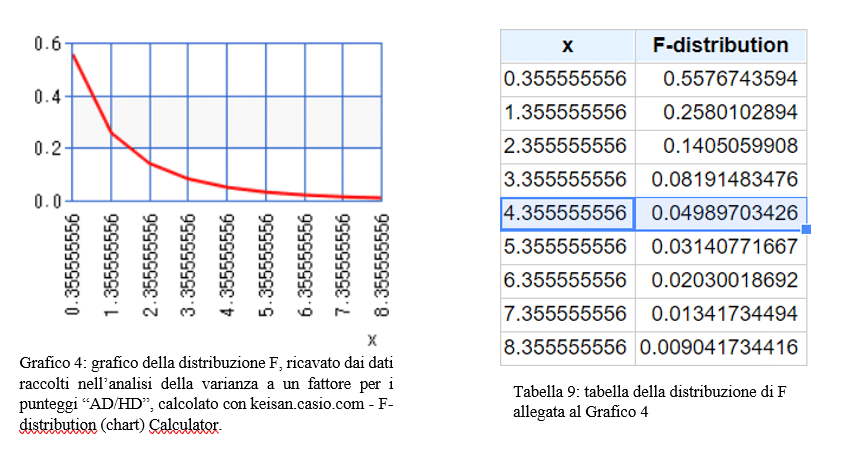

Nella seconda parte inerente l’ANOVA la SSB risulta 35 per gli Insegnanti e 63 Operatori, mentre la SSW ha un valore di 163(Insegnanti); 63(Operatori). Successivamente è indicata la colonna gdl: gdl- tra gruppi=1; gdl-entro i gruppi= 20. Il valore del test F è pari a 4,35.

Il valore critico F statistico lo si ricava scegliendo dalla tabella della distribuzione F, valutando i gradi di libertà. Nel nostro caso dobbiamo scegliere i gdl pari a 1 e 20, pertanto il valore di F critico è pari a 4,35.

Si può notare che il valore di significatività è pari al valore αi=0,049. Essendo αi ≤ α (0,05), possiamo rifiutare H0, considerando significativo il rapporto tra le medie dei due campioni.

Nella seconda fase di studio abbiamo selezionato gli item la cui identificazione come “comportamento ansioso o disattento/iperattivo (AD/HD)” fosse condivisa da almeno 11 partecipanti su 12 per ciascun gruppo. In questa fase di studio gli item selezionati sono stati confrontati non solo con gli item delle scale di riferimento (Ansia e Disattenzione/Iperattività), ma anche con gli item delle altre scale. Pertanto, abbiamo costruito una tabella di frequenza per evidenziare in che percentuale sono presenti altri modelli di comportamento.

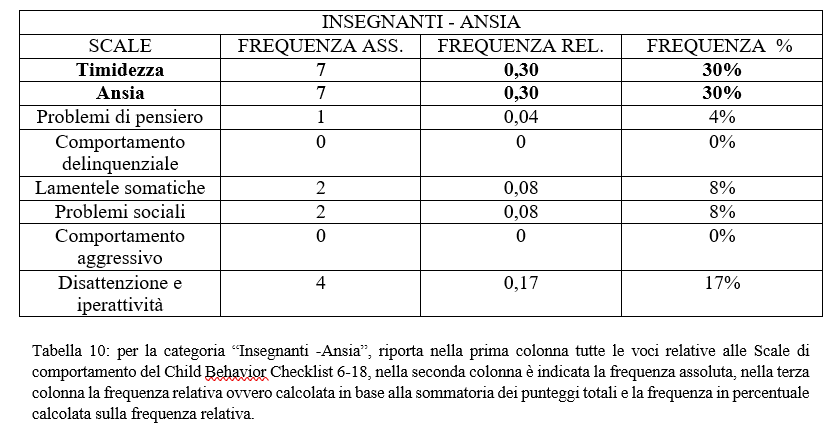

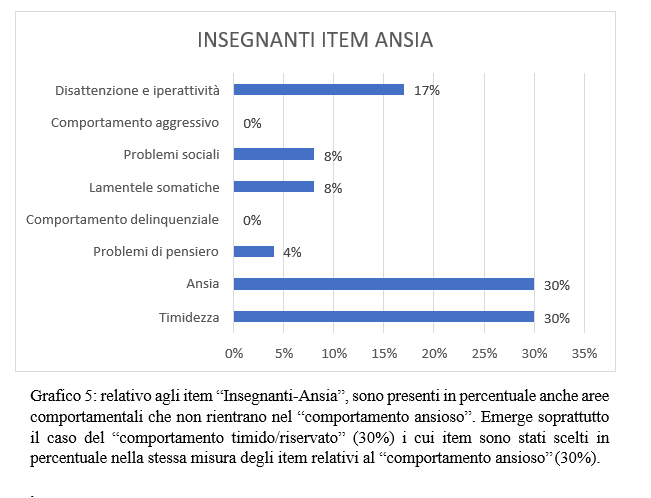

Da quanto si evince i seguenti dati in ordine decrescente: Scala “Timidezza” e Scala “Ansia” (30%); “Disattenzione e Iperattività” (17%); Scale “Lamentele Somatiche” e “Problemi Sociali” (8%); Scala “Problemi di Pensiero” (4%); Scale “Comportamento Delinquenziale” “Comportamento Aggressivo” (0%).

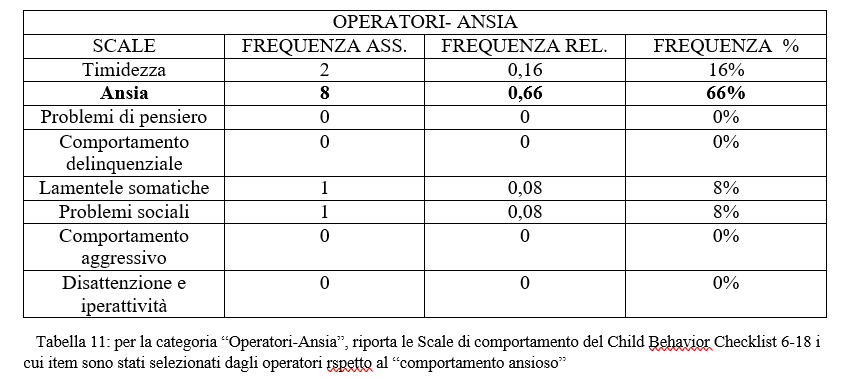

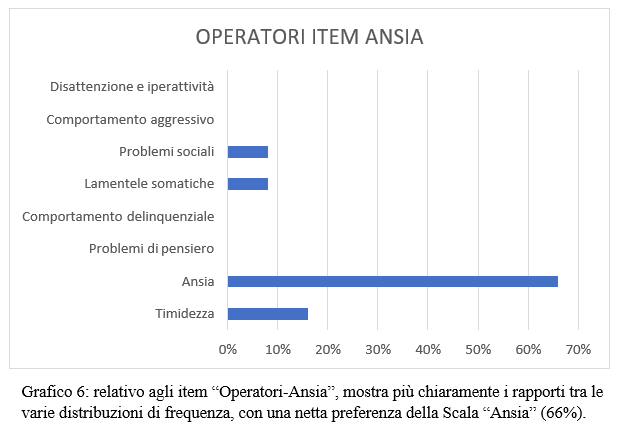

Dati in ordine decrescente: S. cala “Ansia” (66%); segue la Scala “Timidezza” (16%); Scale “Lamentele Somatiche” e “Problemi Sociali” (8%); ed infine le Scale “Problemi di Pensiero” “Comportamento Delinquenziale” “Comportamento Aggressivo” “Disattenzione Iperattività” (0%).

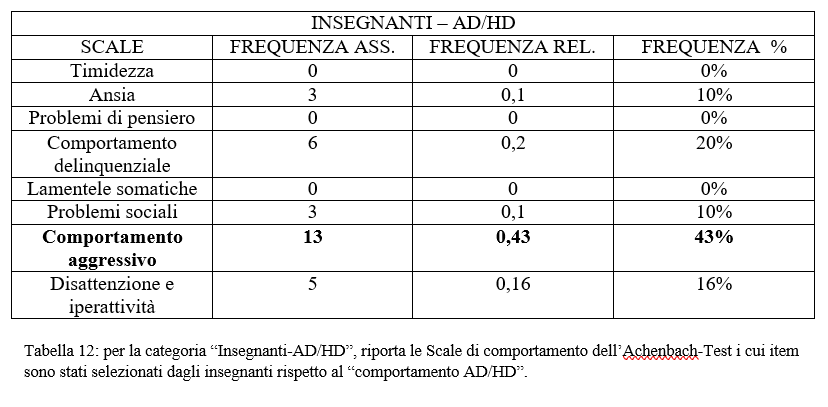

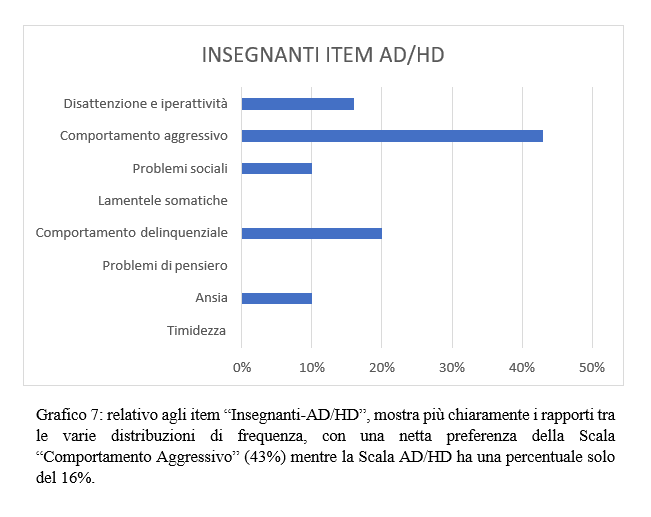

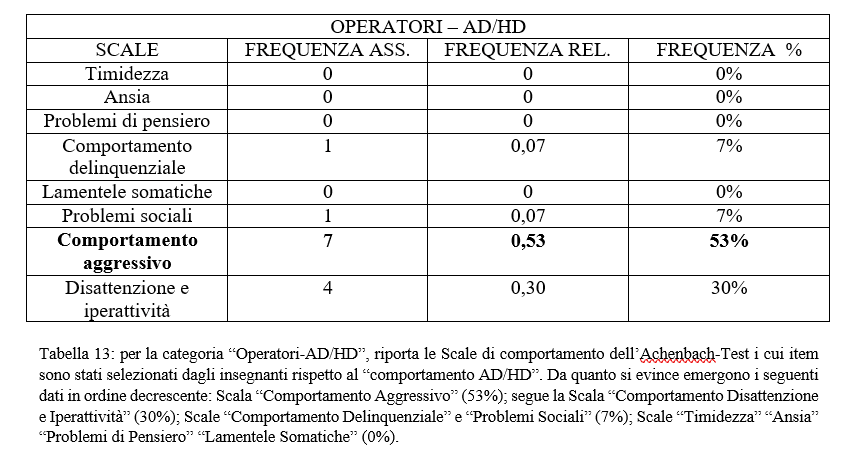

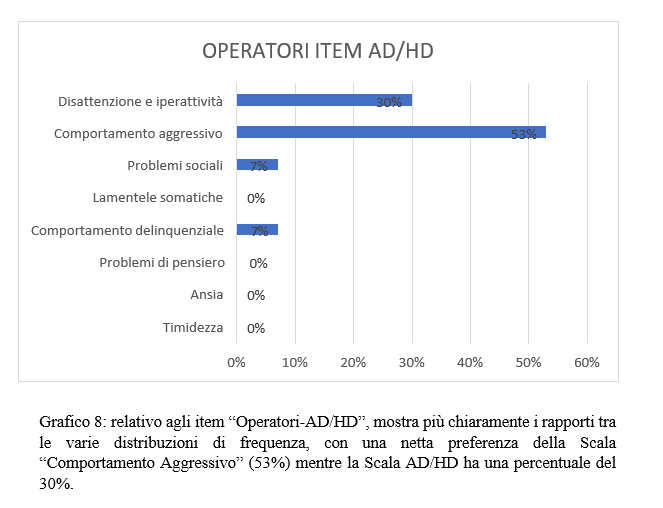

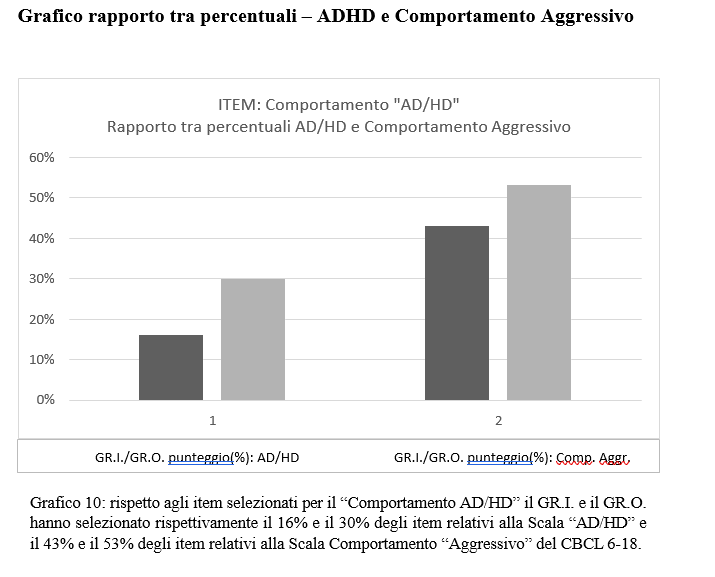

Da quanto si evince emergono i seguenti dati in ordine decrescente: Scala “Comportamento Aggressivo” (43%); segue la Scala “Comportamento Delinquenziale” (20%); Scala “Disattenzione e Iperattività (AD/HD)” (16%); Scale “Ansia” e “Problemi Sociali” (10%); ed infine le Scale “Timidezza” “Problemi di Pensiero” “Lamentele Somatiche” (0%).

Discussione

Nella prima fase di studio sono stati messi in rilievo gli indici di posizione per avere una descrizione statistica dei dati e un primo confronto dei punteggi relativi ai due campioni (insegnanti e operatori).

Il Grafico1(Box-Plot: Insegnanti/Operatori – Item Ansia) segnala due campi di variabilità significativamente diversi. Difatti mentre il Gruppo Insegnanti (GR.I.) ha un range di 12, il Gruppo Operatori (GR.O.) ha un range di 4, ovvero per questi ultimi il campo di variabilità è molto ridotto rispetto al GR.I., il che può essere interpretato come una maggiore “uniformità di pensiero” del GR.O. in merito all’interpretazione degli item della Scala “Ansia” del Child Behaviour Checklist 6-18 (CBCL 6-18), contrariamente al GR.I. il cui campo di variazione è tre volte maggiore. Inoltre i due gruppi differiscono anche nella media dei punteggi: il numero degli insegnanti che hanno scelto come “comportamenti ansiosi” quelli descritti dagli item della Scala “Ansia” del CBCL 6-18 è mediamente di 6,92 su 12: vuol dire che poco più della metà (57%) del gruppo insegnanti si trova d’accordo nel considerare gli item della Scala “Ansia”, come “comportamenti ansiosi”; mentre il numero degli operatori che hanno scelto come “comportamenti ansiosi” quelli descritti dagli item della Scala “Ansia” è mediamente 10,35 su 12: vuol dire che la maggior parte (86%) degli operatori si trova d’accordo nel considerare gli item della Scala “Ansia”, come “comportamenti ansiosi”.

Per quanto riguarda il Grafico 2 (Box-Plot: Insegnanti/Operatori – Item AD/HD) segnala due campi di variabilità della stessa ampiezza (in entrambi i gruppi il range=8). In questo caso il livello medio dei punteggi è piuttosto basso: il numero degli insegnanti che hanno scelto come “comportamenti da deficit dell’attenzione e iperattività (AD/HD)” quelli descritti dagli item della Scala “AD/HD” è mediamente di 2,54 su 12: vuol dire che meno della metà (21%) del gruppo insegnanti si trova d’accordo nel considerare gli Item della Scala “AD/HD” del CBCL 6-18, come “comportamenti AD/HD”; Il numero degli operatori che hanno scelto come comportamenti ansiosi quelli descritti dagli item della Scala “AD/HD” è mediamente di 5,09 su 12: vuol dire che poco meno della metà (42%) degli operatori si trova d’accordo nel considerare gli item della Scala “AD/HD”, come “comportamenti AD/HD”. Per avere ulteriore conferma abbiamo studiato il rapporto tra i gruppi considerando che vi è una significativa discrepanza nelle risposte date: con un p=0,01(α=0,05) nel caso degli item-ansia e p=0,49(α=0,05) nel caso degli Item-AD/HD.

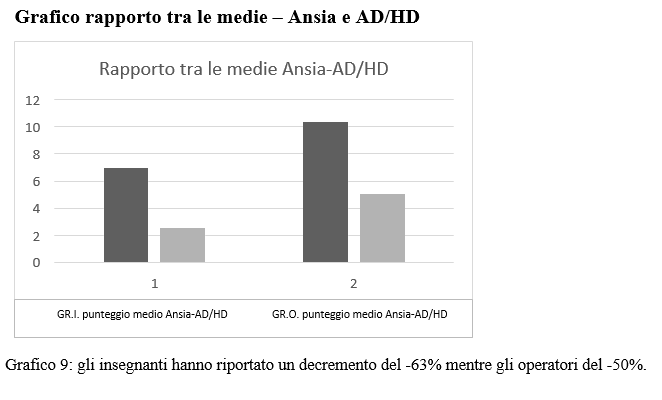

Sebbene, da quanto è stato visto nella trasformazione dei punteggi in punti z, la performance degli operatori (s= 1) sia superiore a quella degli insegnanti (s= -1), abbiamo riscontrato, tuttavia, che in entrambi i casi gli item relativi al “comportamento ansioso” hanno una maggiore probabilità di essere identificati rispetto ai “comportamenti AD/HD”. Come è possibile vedere vi è un decremento percentuale simile in entrambi i casi (insegnanti e operatori) tra la prima performance (riconoscimento item-ansia) e la seconda performance (riconoscimento item AD/HD).

Nella seconda fase sono stati individuati anche degli item, che pur essendo considerati come “comportamenti ansiosi” non appartenevano al gruppo della Scala “Ansia” del CBCL 6-18, pertanto è stata misurata la percentuale di presenza delle altre Scale del CBCL 6-18. Rispetto agli item relativi a “comportamento ansioso” abbiamo riscontrato nel GR.I. un rapporto in percentuale parallelo tra item relativi alla Scala “Timidezza” (30%) e gli item della Scala “Ansia” (30%), mentre nel GR.O. vi è un 66% per la Scala “Ansia”.

Per quanto riguarda gli item relativi a “comportamento AD/HD” abbiamo riscontrato che la maggior parte degli item inseriti tra quelli che si riferiscono a “comportamento AD/HD” sono quelli che fanno riferimento alla Scala del “Comportamento Aggressivo”. GR.I. 43%, GR.O. 53%. Mentre degli item relativi alla Scala “AD/HD” sono stati scelti il 16% dal GR.I. e il 30% dal GR.O.

Conclusioni

In base ai dati raccolti e alle operazioni statistiche svolte, possiamo fare alcune considerazioni in merito al livello di competenza di insegnanti e tecnici della riabilitazione nella discriminazione qualitativa delle sindromi da Disturbo d’Ansia e AD/HD. La fase iniziale dello studio è stata realizzata nell’intento di verificare se attraverso gli esiti era possibile rintracciare un grado di preparazione uniforme per la categoria in esame: abbiamo potuto riscontrare che all’interno di ciascun gruppo vi è una discreta similarità nell’approccio interpretativo del comportamento, il che potrebbe essere in riferimento all’età dei componenti dei rispettivi gruppi che rientra in un range ben definito, ed eventualmente da un livello di formazione comune a tutti i membri dello stesso gruppo. Differente è la condizione “tra i gruppi”. Difatti si evince che nella identificazione degli item relativi al “comportamento ansioso” il gruppo insegnanti ha una minore attitudine nel riscontrare i comportamenti “tipici” (“tipici” secondo gli item della Scala “ANSIA” del CBCL 6-18) del Disturbo d’ansia. Dai punteggi riportati si nota un rapporto di netta parità tra due scale: Scala “Ansia” (30%) e Scala “Timidezza” (30%). Inoltre si è evidenziato un campo di variazione di 12 punti che può essere inteso come una uniformità blanda nel giudizio degli item. Diversamente si è riscontrato nella categoria Operatori, i cui risultati sono concentrati intorno al valore medio (10,35) che di per sé rivela una compartecipazione quasi completa di tutti i membri del gruppo nella giusta interpretazione dei sintomi dell’Ansia, tesi rinforzata dal campo di variazione di 4 punti che prova una maggiore uniformità di punteggio. Uno scenario sostanzialmente diverso lo abbiamo riscontrato per l’AD/HD, in entrambi i casi non vi è stato una particolare propensione per gli item relativi alla scala AD/HD del CBCL 6-18. In entrambi i casi, difatti, è stato misurato un decremento di risposte positive di oltre la metà. In altre parole meno della metà del GR.I. e del GR.O. riconoscono negli item presentati la sintomatologia “tipica” (“tipica” secondo gli item della Scala “AD/HD” del CBCL 6-18) del Disturbo d’Attenzione e Iperattività. In entrambi i casi è stato valutato maggiormente come “comportamento AD/HD” quello descritto dagli item relativi alla Scala del “Comportamento Aggressivo”.

In conclusione, considerando gli eventuali limiti dello studio, dovuti alla limitata numerosità dei partecipanti ed ai differenti range di età, siamo inclini a considerare ipoteticamente che il problema relativo agli indici desunti dalle nostre indagini, non siano dovuti ad una diversa formazione delle categorie in esame. Anzi l’uniformità dei dati spinge a credere che il livello di competenza sia simile all’interno dei rispettivi gruppi, mentre dissimile tra i gruppi, ciò potrebbe essere determinato da altre condizioni come gli ambiti lavorativi di pertinenza (Scolastico-Sanitario) che non permettono un approccio simile rispetto all’utenza. Diversi sono gli approcci quando questi si basano su un rapporto 1:1come in ambito sanitario e quando invece ci si confronta con il gruppo classe.

Tuttavia, dalle valutazioni fatte, emergono dati su cui riflettere, sia nel caso dell’interpretazione del “Comportamento Ansioso” che del “Comportamento AD/HD”. La Scala “Ansia” non ha avuto, in entrambi i casi, un punteggio pieno (30% Insegnanti; 66% Operatori) inoltre tra gli item-ansia del GR.I. vi è una presenza paritaria della Scala Ansia e della Scala Timidezza. Soprattutto in merito alla sintomatologia relativa all’AD/HD, in entrambi i casi, si evince una certa confusione di interpretazione del “Comportamento AD/HD” (16% Insegnanti; 30% Operatori) inteso da entrambi i gruppi come “Comportamento Aggressivo” (43% Insegnanti; 53% Operatori).

Pertanto sono state fatte alcune considerazioni in merito alla presenza di una figura che possa fare da guida sia nei contesti scolastici che clinici, in merito alla comprensione e all’interpretazione del comportamento del bambino. Una figura che abbia solide competenze in ambito psicopedagogico, di psicologia clinica e di psicologia dell’età evolutiva, come già evidenziato più volte da parte delle istituzioni (Trombetta 2013). Tale ruolo diventa fondamentale non solo in rapporto all’utenza, ma anche come mediatore con i familiari e tra le stesse figure professionali, per facilitare un processo di comunicazione che sia efficiente ed efficace; che possa svolgere anche la funzione di formatore per l’équipe educativa e sanitaria affinché garantisca un livello migliore di competenza sulle problematiche psicologiche del bambino, sugli stili di intervento e sugli approcci metodologici più adatti a stabilire una relazione sicura con l’educatore o il terapeuta.