Intelligenza artificiale e disturbi specifici dell’apprendimento

L’IA progettata per i disturbi dell’apprendimento occupa prevalentemente due aspetti: identificare le cause e migliorare le metodologie di apprendimento.

Non chiedete dati e fatti a bruciapelo,

ma piuttosto interpellate i vostri alunni

affinché esprimano una loro opinione

su determinati fatti e argomenti

(M. Levine)

Da tempo immemore, da quando nacque e si sviluppò la

tecnologia e, più di recente, l’intelligenza artificiale, ci si accosta con sospetto a queste realtà, attribuendo loro connotazioni potenzialmente negative per l’essere umano. In campo educativo, si assiste alle stesse manifestazioni creando falsi miti come, per esempio, quello per cui sarebbe la tecnologia stessa la causa dei disturbi dell’apprendimento.

Forse ciò avviene perché, come esseri umani, abbiamo un atavico istinto di diffidenza verso le novità in quanto sempre potenzialmente veicolo di inattese fonti di pericolo. Indubbiamente il progresso e le trasformazioni che poi vengono a prodursi sono fenomeni che si verificano in modo naturale, ma una fetta significativa della società non è pronta ad accogliere i cambiamenti e li vede tutti, indiscriminatamente, con sospetto.

Le difficoltà di apprendimento sono state comprese solo di recente; è esperienza comune, infatti, per chi ha almeno una trentina di anni, ricordare di come un compagno che mostrasse difficoltà di apprendimento venisse spesso bullizzato dall’intera classe e mal tollerato dagli stessi professori che, non comprendendo i motivi delle sue difficoltà, finivano solo per considerarlo come “un rallentamento” per il resto del gruppo. Questi ragazzini venivano visti come elementi disturbanti e “stupidi”, di conseguenza emarginati e poco compresi.

Questo ha sempre prodotto ulteriori effetti negativi su di loro che non potevano che sentirsi inadatti e inadeguati, maturando sempre più la credenza di essere incapaci a scuola e non solo.

Le famiglie stesse venivano influenzate da questi giudizi frettolosi, finendo a loro volta col promuovere questi casi di incomprensione, trasformando bambini e bambine anche molto dotati in adulti nemmeno in grado di esprimersi.

Mentre internet, nella sua interezza, in campo educativo, è stato visto, nella sua prima diffusione, come “ente” potenzialmente positivo, data l’enorme quantità di informazioni che poteva diffondere (e gli effetti negativi di questa caratteristica sono stati individuati e analizzati solo molti anni dopo), non lo stesso si può dire dei videogiochi. Questi ultimi sono stati quasi sempre considerati mero intrattenimento oppure causa di problematiche importanti, fino a ritenerli potenzialmente dannosi per la stessa materia cerebrale, capaci di rendere i ragazzi poco inclini allo studio, alla socializzazione ed esasperando in loro atteggiamenti violenti.

Nella seconda metà del XX secolo fu finalmente trovato un nuovo demone!

Ma, come si accennava poco sopra, con il passare del tempo, anche internet stesso non è stato poi esentato da presentare connotazioni profondamente negative, che si sono rese visibili man mano che ha iniziato a diffondersi presso le masse. Basti pensare ai fenomeni legati al negazionismo, alle manipolazioni elettorali, e, in generale, a tutto il proliferare incontrollato delle più disparate e assurde teorie del complotto, come ad esempio quelle relative ai vaccini o all’introduzione della cosiddetta “5G” (siccome sta per “quinta generazione”), che non fanno altro che spingerci a vedere il presente come una distopia, frutto maturo di una delle peggiori possibili cacotopie. Ma la rivoluzione digitale continua, nonostante tutto! Come in ogni aspetto che riguardi l’umanità dobbiamo sempre accettare che nessuna realtà possa presentare unicamente un lato, nemmeno quello positivo. Saper ricordare gli errori di giudizio aiuta ad avere una visione consapevole, come dimenticare di quando i genitori urlavano ai propri figli cose come: “stando tutto il giorno davanti a quel computer diventerai stupido“, “lo schermo ti brucerà il cervello“, “quei videogiochi ti stanno rincoglionendo, ti stanno rendendo violento“, “stai diventando sempre più menefreghista grazie a questi aggeggi“, “ecco perché non studi“, eccetera.

L’innovazione digitale si prestava ad essere il nuovo serpente dell’Eden, che avrebbe allontanato l’umanità dalla retta via rappresentata dalla tradizione e dalla sicurezza dello schema precedente.

DSA dopo la Quarta Rivoluzione

Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Connessione, Interfacce e Ibridazione rappresentano il design di un ambiente rinnovato e totalmente digitalizzato, risultato di ciò che Floridi definisce “Quarta Rivoluzione” (Floridi, 2017), la quale necessita di una nuova forma mentis, che possa tener conto delle sfide e delle opportunità che questi nuovi mezzi propongono ogni giorno, tratteggiando in primo luogo, un quadro etico che possa applicarsi al loro utilizzo pratico e, in secondo luogo, definendo un insieme di principi che sia in grado di indagare e dare risposte al nuovo rapporto uomo-macchina e uomo-macchina-uomo. L’intelligenza artificiale, ramo dell’informatica, si ispira all’intelligenza, soprattutto a quella umana, per fornire strumenti che ne esaltino le potenzialità (e che ci semplifichino la vita).

Le reti neurali artificiali sono in grado di effettuare operazioni specifiche con tale potenza e precisione al punto di dare l’impressione di riprodurre le attività cognitive umane, facendo leva su strutture come memoria e apprendimento proprio tipiche della nostra specie.

La tecnologia migliora il benessere sociale, offrendo numerosi vantaggi in molti settori.

L’interazione human-machines, grazie ai sistemi intelligenti, rende l’esperienza unica e altamente performante. Prendendo in esame lo smartphone, è possibile interagire con esso e consideralo una seconda pelle (Benasayag, 2015): l’interfaccia e il display divengono impercettibili e comunichiamo con assistenti virtuali sempre più efficienti.

Le ricerche orientate e applicate al campo dell’IA si prefiggono l’obiettivo di aiutare l’uomo e migliorarne la qualità della vita, sviluppando, eminentemente in ambito medico, sistemi volti a diagnosticare – monitorare – correggere problematiche psico-fisiche.

A tal proposito, recenti studi dimostrano e affermano come l’Intelligenza artificiale sia anche a sostegno del trattamento per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Il DSA è un gruppo di disturbi dell’apprendimento che influiscono in particolar modo sulla lettura.

L’intelligenza artificiale entra in scena anche in questo contesto, al fine offrire un valido strumento di supporto alla diagnosi del DSA, problematico da individuare.

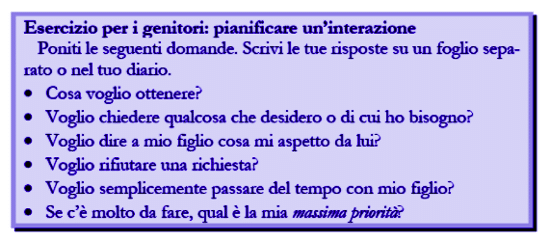

L’IA progettata segnatamente per i disturbi dell’apprendimento occupa prevalentemente due aspetti: il primo, incentrato sull’identificazione delle cause, il secondo, invece, direzionato al miglioramento delle metodologie di apprendimento.

Lifem. Il Machine Learning al servizio del DSA

Il progetto Lifem sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare il DSA attraverso un sistema di Machine Learning, con il quale è possibile prevedere la gravità del disturbo e la relativa terapia.

Le reti neurali presenti in questo modello consentono di verificare, attraverso un’attenta analisi statistica, il livello di dislessia presente nel bambino.

Con questo modello il focus verte sulle “cause”, ponendo maggiore attenzione alla fase di identificazione del disturbo, in quanto essa rappresenta un momento cruciale per chi incontra il DSA: riconoscere il disturbo permette di intervenire con strumenti personalizzati che favoriscano un miglioramento delle attività di lettura.

Come afferma l’ideatore dell’applicazione, Roberto Arduino, «un’applicazione in grado di risolvere il ritardo nella diagnosi di disturbi e disabilità, sia nell’apprendimento sia nell’ambito relazionale. È questo lo scopo di Lifem». Il vantaggio di dimezzare le tempistiche diagnostiche, e della conseguente certificazione, potranno altresì agevolare istituti scolastici e aziende sanitarie.

L’intelligenza artificiale, ancora una volta se sfruttata con finalità benevole, aiuta l’essere umano.

L’applicazione Lifem è finanziata da Digital Tree di Genova ed è in fase di sviluppo.

La classificazione dei Disturbi dell’Apprendimento e le App & software come strumenti per l’apprendimento

Il termine “disturbi specifici dell’apprendimento” viene utilizzato per individuare un insieme eterogeneo di disturbi che sono connessi al processo di apprendimento. Come noto, questo processo è molto importante per tutti gli animali in quanto permette loro di acquisire un’adeguata capacità di adattamento all’ambiente. L’apprendimento non va pensato come mera acquisizione di nozioni ma come un fenomeno complesso in cui si imparano e si rafforzano fondamentali capacità che permettono l’interazione con l’ambiente, che è oggi particolarmente complesso. Per questo motivo anche i disturbi legati a questi processi non vanno visti come semplice insorgenza di difficoltà di tipo scolastico ma in una visione di ampio respiro che abbia sufficiente comprensione della complessità di fattori che possono essere coinvolti.

Tradizionalmente vi sono inclusi disturbi che coinvolgono non solo la lettura e la scrittura o di comprensione e uso della matematica ma anche la conseguente difficoltà di comprensione del linguaggio orale che può portare a difficoltà nel formulare ragionamenti. Questi disturbi non coinvolgono solo l’età evolutiva, ma possono essere presenti per l’intero arco della vita. La loro valutazione richiede una competenza specialistica in questo campo, necessaria anche per costruire un adeguato percorso di trattamento.

La dislessia è un disturbo che origina dalla difficoltà a decifrare i segni associati alle parole. Si manifesta quindi come una difficoltà nella lettura che influisce sulla correttezza e sulla velocità della stessa. Ne esistono diverse forme di gravità differenti fino all’incapacità totale di lettura. Le diverse forme hanno in comune che il desiderio di apprendimento non risulta compromesso così come le capacità cognitive generali. Il dislessico non è meno intelligente, il disturbo é circoscritto, non è originato da patologie neurologiche, ma potrebbe avere origine neurobiologica e può essere curato con interventi mirati di vario tipo.

La disgrafia è un disturbo che riguarda la riproduzione dei segni che compongono le parole sul foglio. Chi ne è affetto ha una eccessiva lentezza nello scrivere. Si manifesta con incapacità a seguire il rigo, tratti incerti e spesso ripassati, parole fluttuanti, distanza tra parole variabile. È un disturbo che coinvolge capacità di tipo motorio. Come per gli altri disturbi dell’apprendimento richiede un professionista per essere valutato e non coinvolge capacità intellettive e legate al contenuto.

La disortografia differisce dalla disgrafia in quanto coinvolge processi linguistici di transcodifica, mentre la disgrafia è legata ad abilità motorie. Si manifesta come incapacità di usare correttamente tutti i caratteri e collocarli in modo corretto. Coinvolge anche i segni di interpunzione e gli accenti che indicano un rafforzamento del tono di voce. Può coinvolgere anche la capacità di usare correttamente i tempi verbali.

La discalculia è legata alla difficoltà nelle capacità di calcolo e nella trascrizione dei numeri. É una condizione permanente ma il corretto trattamento può migliorare di molto questa condizione. Chi ne è affetto ha difficoltà a capire concetti che sottendono la matematica e applica le sue regole in modo automatico senza capire il perché.

Dopo aver spiegato brevemente cosa sono i disturbi dell’apprendimento e cosa rientra in questi disturbi andremo ad analizzare come la tecnologia può venirci incontro, grazie a software e app che vengono utilizzate per migliorare l’esperienza dell’apprendimento ai ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento. Sono software e app utili per potenziare e organizzare lo studio. Questi vengono utilizzati come strumenti compensativi per i disturbi dell’apprendimento, ma cosa sono i suddetti strumenti e come si suddividono:

- La lettura: può essere migliorata grazie ad una sintesi vocale che trasforma un testo scritto in un compito di ascolto;

- La scrittura: in questo caso ci viene in aiuto il registratore che consente all’allievo di non scrivere e non prendere appunti durante la lezione, programmi di videoscrittura e computer che includono un correttore ortografico, altri programmi che riconoscendo la voce la trasformano in testo scritto e l’utilizzo di penne che registrano quello che si scrive e traducono i testi in un lingua straniera.

- Il calcolo: associato allo studio della matematica. Uno degli strumenti più conosciuti che viene in aiuto ai ragazzi con disturbi dell’apprendimento è la calcolatrice, che tutti conosciamo nella sua forma tradizionale che serve a facilitare le varie operazioni di calcolo. Oggi si è evoluta. Adesso esiste anche quella parlante. Nello studio della matematica ci vengono in aiuto anche strumenti di bassa ed alta tecnologia. Negli strumenti di bassa tecnologia rientrano le tavole pitagoriche le linee guida per i calcoli a colonna e le tabelle e i formulari. Negli strumenti ad alta tecnologia rientrano software e fogli di calcolo che servono per la scrittura delle operazioni e delle strutture matematiche.

Quali sono le app che possono venirci in aiuto?

Le App sono strumenti di aiuto verso gli alunni o gli studenti con DSA dalla prestazione resa difficoltosa dal disturbo senza ovviamente facilitare il compito. L’utilizzo di simili strumenti non è immediato anzi servono analisi e diagnosi precise per valutare gli strumenti giusti anche sulla base delle indicazioni del referente d’istituto. Possiamo dire che nell’ultimo decennio la tecnologia abbia aiutato nell’arricchimento di strumenti che anni fa erano impensabili. Queste app son d’aiuto in primis, disponibili e utilizzabili su numerosi dispositivi tra smartphone e tablet, in poche parole sono accessibili. Il prezzo è basso o addirittura sono gratuite e facilmente utilizzabili in base al disturbo dell’apprendimento supportando e favorendo la soluzione di alcuni problemi legati ad uno o più disturbi; non solo, sono disponibili per ogni area, facili da usare, capire, condividere e intuitive.

Queste applicazioni si raggruppano per area di apprendimento e tipologia di disturbo.

- app per la lettura che servono per la decodifica del testo

- app per le lingue straniere

- app per la matematica

- app multifunzionali per competenze trasversali

- altre app come dizionari e mappe

Alcune app di esempio

Haiku Deck è un’app utile per chi ha difficoltà nella comprensione del testo. Il suo punto forte è quello di creare sintesi di concetti. Composta da presentazioni semplici ma di grande impatto anche perché sfrutta la capacità comunicativa delle immagini. Inoltre mette alla prova la creatività, soprattutto quella degli alunni.

KidEWords è un’applicazione utile per esercitarsi nella scrittura e migliorare nell’ortografia, per le difficoltà metafonologiche e per imparare parole nuove. Si presenta con diversi livelli di difficoltà e con una grafica bella colorata che aiuta i bambini ad esercitarsi tramite cruciverba.

Math and Tap è nata grazie ad una collaborazione tra De Agostini e Centro Leonardo ed è stata sviluppata creando un percorso educativo narrativo e ludico per esercitarsi in matematica. L’interfaccia è stata sviluppata da una cooperazione tra pedagogisti e psicologi, per rendere la scambievolezza facile ed intuitiva anche grazie ad una grafica molto curata. Il bambino viene aiutato a concentrarsi nel gioco anche su temi complessi, mentre si diverte grazie alla combinazione con la narrazione, le musiche e vari effetti sonori, realizzati ad hoc. Infatti è composta da giochi che servono a rinforzare concetti matematici, linguistici e logico- spaziale.

Quick Math Jr. Pack è composta da giochi per allenarsi a calcolare, contare, calcolo mentale, time-telling. Inoltre include anche un innovativo propulsore di scrittura a mano, che permette ai giocatori di scrivere le risposte direttamente sullo schermo, magnifico in questo caso anche per esercitarsi a scrivere a mano.

DSA è un’app destinata a famiglie e bambini, insegnanti, logopedisti e specialisti che operano nel mondo dell’istruzione e delle attività di recupero per i Disturbi Specifici dell’ Apprendimento. Sviluppata con la collaborazione di psicologi, insegnanti e logopedisti, offre informazioni e strumenti utili a divulgare la conoscenza sui DSA. All’interno vi sono quattro sezioni e le famiglie possono utilizzare l’app per riconoscere segnali utili ad una diagnosi precoce, per conoscere i sostegni economici messi a disposizione dalla previdenza sociale e altro ancora. Agli insegnanti e ai professionisti viene offerta una classificazione dei vari DSA da parte di specialisti del settore. Viene inclusa anche la possibilità di consultare in modo diretto le normative nazionali. Nei giochi sono presenti attività ideate da team specializzati, con il fine di migliorare, divertendosi, le abilità di lettura e di calcolo.

GimmeFive è un’applicazione che ha l’obbiettivo migliorare o sviluppare l’abilità degli studenti per eseguire calcoli a mente. Pur non essendo sviluppata specificatamente per i soggetti affetti da DSA o da disturbi dello spettro autistico, è un buon esempio di come la tecnologia in campo educativo possa essere di aiuto a tutti. Aiuta a portare a termine il compito in due modi: scomponendo la competenza in una serie di abilità che ne costituiscono dei requisiti e cercando poi di farle acquisire una alla volta. La caratteristica di un approccio lontano dagli schemi scolastici la rende particolarmente adatta per i bambini con DSA o con disturbi dello spettro autistico.

Le Calcolatrici parlanti sono utili strumenti per i disturbi dell’apprendimento. Grazie all’ampiezza dei tasti e alla chiarezza vocale, unita alla semplicità d’uso, sono l’ideale per tutti coloro che hanno difficoltà nel riconoscere le lettere e i numeri.

Geometria facile 1 è un software che rende divertente l’apprendimento delle competenze matematiche e geometriche di base. Si sviluppa in 5 sezioni navigabili in libertà che comprendono oltre 200 attività differenti, con difficoltà crescente, fra cui: localizzazione di oggetti nello spazio, creazione di percorsi, uso del piano cartesiano, fondamenti su figure geometriche, fra cui linee, segmenti, rette, studi sugli angoli, eccetera. Il gioco prende spunto dalla fiaba animata “I vestiti nuovi dell’imperatore” di H.C. Andersen e dispone di una modalità storia in grado di alleggerire l’apprendimento trasformandolo in gioco. Dal lato degli insegnanti il gioco offre strumenti per prendere nota della progressione degli alunni. In circolazione esistono quindi diverse applicazioni e software che vengono in aiuto ai ragazzi per studiare lingue straniere o per migliorare la propria lingua imparando divertendosi.

Ad esempio Valeria Cagnina fondatrice di OFpassiON insieme a Francesco Baldassarre, in un suo post su Linkedin, sottolinea l’importanza cruciale delle studio delle lingue. Riferendosi all’inglese dice la sua opinione in merito e ciò che fa attraverso la sua organizzazione di robotica educativa con i ragazzi: “Conoscere perfettamente l’inglese non significa farlo a sfavore dell’italiano, significa aggiungere e non togliere. I ragazz* non dovranno sapere un po’ di inglese, ma dovranno sapere l’inglese come l’italiano. Quindi ben venga qualsiasi forma che fin da piccolissimi lo trasmetta in qualche modo. Noi cerchiamo di farlo valorizzando la sperimentazione e le esperienze all’estero nelle nostre sessioni di mentoring, cercando di utilizzare qualsiasi testo in inglese durante le ricerche nei nostri laboratori, invogliando ad andare a cercare l’origine di ogni fonte (che sono quasi sempre in inglese), utilizzando software in inglese, con i TED, con semplici parole durante i laboratori con i piccolissimi… Solo così avranno davanti un mondo infinitamente più vasto ed enormi possibilità.”

Ma perché mettere in relazione il bilinguismo con la dislessia (e possibilmente altri DSA)?

Dislessia e bi (o pluri) linguismo potrebbero essere rappresentati come due poli opposti e complementari.

A livello terapeutico ha senso chiedersi, siccome si ha a che fare con disturbi espressi all’interno della sfera del linguaggio (e vale la pena sottolineare come linguaggio scritto e parlato rispondano alle stesse aree della corteccia cerebrale) se e come l’insegnamento di una seconda lingua madre possa eventualmente portare benefici o ridurre il rischio di manifestare Disturbi dell’Apprendimento Specifici come la dislessia.

Anche solo “a prima vista”, armati unicamente del “sentire comune” e del buon senso, probabilmente sarebbe semplice notare come, per forza di cose, quelle qualità e quegli aspetti cognitivi che stanno alla base dall’apprendimento delle lingue siano in un qualche modo contrapposti a quelle tipiche di un disturbo che invece impedisce (almeno nella forma scritta) l’apprendimento anche di un unico linguaggio. In poche parole: i punti deboli di un soggetto dislessico paiono coincidere pienamente con i punti di forza espressi invece da soggetti bilingue o plurilingue.

In questo caso le recenti scoperte fatte nell’ambito delle neuroscienze paiono accordarsi con ciò che poteva sembrare unicamente frutto dell’intuito; non solo il bilinguismo (se portato avanti, con un equilibrio per quanto riguarda le competenze in tutti i linguaggi appresi) porta vantaggi in tutte quelle competenze associabili allo sviluppo del linguaggio, come capacità migliori nel riconoscere le strutture linguistiche, da quelle semantiche a quelle grammaticali e morfosintattiche e migliori capacità meta-linguistiche in generale, ma anche incredibili benefici per quanto concerne le aree di sviluppo sociale/interpersonale e quelle della sfera cognitiva. In particolare sono stati evidenziati miglioramenti della memoria episodica e semantica e una propensione alla costruzione di una identità personale molto più complessa e sfaccettata, senza contare i benefici relativi alla Working Memory e, in un’ottica più ampia, a tutte le Funzioni Esecutive (FE).

Auto-apprendere la dislessia

Le ultime evidenze scientifiche, grazie agli studi condotti dal prof. Marco Zorzi dell’Università di Padova, sottolineano come la progettazione di un sistema di IA finalizzato alla diagnosi dei DSA sia ad oggi uno degli strumenti più preziosi a nostra disposizione.

La ricerca, pubblicata sul Psychological Science (2019), mette in luce come, con l’aiuto delle reti neurali artificiali, sia molto più semplice determinare i fattori che influiscono e alimentano i deficit di apprendimento. Lo studio si basa sull’analisi di dati provenienti da interazioni di neuroni artificiali che simulano la lettura (Le Scienze, 2019). L’elemento che contraddistingue questo modello consiste nell’apprendere le diverse strategie di decodifica del testo adottate da bambini con DSA; seguendo questo sentiero sarà possibile creare un IA capace di auto-apprendere le difficoltà di lettura (Le Scienze,2019).

La rete neurale inizialmente acquisisce abilità rudimentali nella decodifica delle parole scritte, imparando le associazioni più frequenti tra lettere e suoni (ad esempio la lettera B è sempre associata al suono /b/). Successivamente, ad ogni tentativo di decodifica, la rete genera una parola in forma orale e cerca la migliore corrispondenza con quelle che ha in memoria, che rappresentano il lessico parlato del bambino. In caso di corrispondenza viene creata una memoria visiva della parola scritta, che servirà nel futuro a riconoscerla in modo più rapido ed efficiente, e contemporaneamente vengono rinforzate le associazioni tra le lettere ed i suoni che formano la parola stessa.

L’apporto che tale metodologia presenta è straordinario poiché, grazie all’uso di questo potente programma, sarà possibile identificare in tempi brevi, e con una discreta accuratezza matematica, il DSA. Inoltre, tale progetto consente di salvaguardare la prospettiva multifattoriale e personalizzata del disturbo: ogni persona affetta da DSA manifesta un profilo “personale”, il quale necessita di una diagnosi soggettiva. Nonostante questi disturbi siano “universali”, presentano una dimensione “particolare”, e cioè unica per ogni individuo.

Predisporre di sistemi neurali così precisi implica la possibilità di indicare una terapia e un percorso di riabilitazione funzionale, in cui si ha l’opportunità di intervenire efficacemente sul problema e potenziare concretamente le capacità di apprendimento.