ACT: acceptance and commitment therapy per i disturbi d’ansia

Ciò che viene richiesto dall’ ACT, è un fondamentale cambiamento di prospettiva: uno spostamento nel modo in cui viene considerata la propria esperienza personale.

I metodi di cui si avvale forniscono nuove modalità per affrontare le difficoltà di natura psicologica e cercano di cambiare l’essenza dei problemi psicologici e l’impatto che essi hanno sulla vita.

Laura Prosdocimo, OPEN SCHOOL PTCR MILANO

ACT: che cos’è e in cosa consiste

L’ ACT (Acceptance and Commitment Therapy) è un intervento psicologico e psicoterapeutico sviluppato all’interno di una cornice teorica e filosofica coerente e basato su evidenze sperimentali, che usano strategie di accettazione e mindfulness insieme a strategie di impegno nell’azione e modificazione del comportamento, per incrementare la flessibilità psicologica (Hayes, 2005).

Con il termine flessibilità psicologica si intende essere pienamente in contatto con il momento presente, come essere umano consapevole e, sulla base di ciò che la situazione permette, cambiare o persistere in comportamenti che perseguano i valori che ciascuno ha scelto come importanti.

Obiettivo dell’ ACT è di aiutare la persona a scegliere di agire in modo efficace (comportamenti concreti in linea con i propri valori) in presenza di eventi privati difficoltosi o interferenti.

L’ ACT abbraccia una filosofia della scienza contestualistica, una teoria di base del linguaggio e della cognizione, e una teoria applicativa della psicopatologia e del cambiamento psicologico. Una vasta parte dei principi di base dell’ ACT legati allo studio sperimentale della cognizione e del linguaggio sono riassunti nella interpretazione nota come Relational Frame Theory –RFT-(Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001).

Secondo la RFT tutte le attività cognitive umane sono qualitativamente linguistiche. Per processi linguistici non si intendono, soltanto il parlare o l’ascoltare o lo scrivere, ma anche il pensare, l’immaginare, il sognare ad occhi aperti, il visualizzare il futuro, il pianificare e così via. Secondo questa concezione tutto ciò che è mentale è linguistico.

I pensieri, le immagini, le anticipazioni, i giudizi, le valutazioni vanno a costituire una narrazione privata senza fine, un dialogo interno che le persone hanno incessantemente con se stesse.

Quando questo dialogo interno è connotato negativamente o è troppo rigido determina problematiche di tipo psicologico. Ad esempio, il linguaggio può diventare fonte di sofferenza psichica quando “etichetta” rigidamente sé e gli altri, quando si associa a esperienze passate e fa rivivere ricordi dolorosi, quando ci si spaventa prefigurandoci un futuro infausto, quando lo usiamo per condannare, confrontare, giudicare noi stessi e gli altri.

Secondo l’ ACT le persone sono influenzate profondamente da questo dialogo interno e non sono del tutto consapevoli di tale condizionamento, in altre parole sono “fuse” cognitivamente con la propria narrazione, sono identificate con i propri pensieri.

La fusione cognitiva favorisce l’evitamento esperienziale nel tentativo di alterare la forma, la frequenza, o la sensibilità situazionale agli eventi privati anche quando questo causa un danno comportamentale.

L’evitamento esperienziale è basato su un processo linguistico naturale che è amplificato dalla cultura in un focus generale sul “sentirsi bene” ed evitare il dolore. Sfortunatamente, i tentativi di evitare gli eventi privati tendono ad aumentare la loro importanza funzionale, sia perché essi diventano più salienti, sia perché questi sforzi di controllo sono legati verbalmente a conseguenze concettualizzate negativamente, e così tendono a restringere la gamma di comportamenti possibili.

Il contatto con il momento presente diminuisce nel momento in cui le persone iniziano a vivere “nelle loro teste”, così il passato e il futuro concettualizzati, e il sé concettualizzato, guadagnano maggior potere di regolazione del comportamento contribuendo ulteriormente all’inflessibilità.

Per esempio, diviene più importante sapere chi è responsabile del dolore personale, che non vivere più efficacemente con la storia che si ha; può essere più importante difendere il proprio punto di vista verbale (es. fare la vittima, non essere mai arrabbiato, etc.) che impegnarsi in modalità più funzionali di comportamento che non concordano con queste verbalizzazioni. Inoltre, finché le emozioni e i pensieri sono utilizzati come giustificazioni per altre azioni, la ricerca della causa porta la persona ad incrementare ulteriormente l’evitamento esperienziale. Il risultato è l’inflessibilità psicologica.

Tutto ciò significa che i valori cedono il posto a obiettivi più immediati di essere a posto, apparire belli, sentirsi bene, difendere un sé concettualizzato, e così via. In questo modo le persone perdono il contatto con ciò che vogliono nella vita.

Emergono pattern di azioni che gradualmente dominano il repertorio della persona e che sono svincolate dalla qualità di vita desiderata nel lungo termine. I repertori di comportamento si riducono e diventano meno sensibili a tutto ciò che permetterebbe di intraprendere azioni in direzione dei valori.

La concezione centrale dell’ ACT è che la sofferenza psicologica sia solitamente causata dall’interfaccia tra il linguaggio, il pensiero e il controllo dell’esperienza diretta sul comportamento.

Facendo riferimento alla teoria dell’inquadramento relazionale (Relational Frame Theory), l’ ACT sostiene che tentare di cambiare pensieri e sentimenti che creano difficoltà sia una modalità di coping controproduttiva, e rende disponibili nuove e efficienti alternative, tra queste l’accettazione, la mindfulness, la defusione cognitiva (cognitive defusion), i valori (values) e l’impegno nell’azione (committed action).

Mette in luce i modi in cui il linguaggio intrappola la persona dentro futili tentativi di combattere contro la propria vita interiore. Attraverso le metafore, i paradossi e gli esercizi esperienziali la persona impara a instaurare un sano contatto con pensieri, sentimenti, memorie e sensazioni fisiche che sono state temute ed evitate. Acquisisce le abilità per ricontestualizzare e accettare questi eventi privati sviluppando una maggiore chiarezza riguardo i valori personali, e impegnandosi nei cambiamenti comportamentali necessari.

Ciò che viene richiesto dall’ ACT, è un fondamentale cambiamento di prospettiva: uno spostamento nel modo in cui viene considerata la propria esperienza personale.

I metodi di cui si avvale forniscono nuove modalità per affrontare le difficoltà di natura psicologica e cercano di cambiare l’essenza dei problemi psicologici e l’impatto che essi hanno sulla vita.

L’Acceptance and Commitment Therapy si basa su tre punti fondamentali:

- Mindfulness: è un modo di osservare la propria esperienza che, per secoli, è stata praticata in oriente attraverso varie forme di meditazione. Recenti ricerche nella psicologia occidentale, hanno provato che praticare la mindfulness può avere benefici psicologici importanti (Hayes, Follette, & Linehan, 2004). Attraverso tali tecniche si impara a guardare al proprio dolore, piuttosto che vedere il mondo attraverso di esso; si può comprendere che ci sono molte altre cose da fare nel momento presente, oltre a cercare di regolare i propri contenuti psicologici.

- Accettazione: si basa sulla nozione che, di norma, tentando di sbarazzarsi del proprio dolore si arriva solamente ad amplificarlo, intrappolandosi ancora di più in esso e trasformando l’esperienza in qualcosa di traumatico. L’ ACT opera una chiara distinzione tra dolore e sofferenza. Per la natura del linguaggio umano, quando ci si trova di fronte ad un problema, la tendenza generale è di capire come attaccarlo. Capire come liberarci dagli eventi indesiderati (come predatori, freddo, inondazioni) è sempre stato un fattore essenziale per la sopravvivenza della razza umana; tuttavia il tentativo di usare questa stessa organizzazione mentale dinanzi alle proprie esperienze interne non funziona. Quando ci si imbatte in un evento interno doloroso infatti, si tende a fare ciò che si fa solitamente: organizzarlo e risolverlo per sbarazzarsene. In realtà però le esperienze interne non sono uguali agli eventi esterni e i metodi per cercare di eliminarle non funzionano. Accettare non significa essere rassegnati, passivi né tollerare o sopportare, bensì abbandonare tutti i tentativi di soluzione inutile e accogliere ciò che la vita comporta se riconosciamo che stiamo andando nella direzione che vogliamo per la nostra esistenza.

- Impegno e vita basata sui valori: quando si è coinvolti nella lotta contro i problemi psicologici spesso si mette la vita in attesa, credendo che il proprio dolore debba diminuire, prima di iniziare nuovamente a vivere. L’ ACT invita a uscire dalla propria mente ed entrare nella propria vita intraprendendo azioni impegnate in direzione di quelli che sono i propri valori.

[blockquote style=”1″]Non c’è motivo di continuare ad aspettare che la vita cominci. Il gioco dell’attesa può finire. Adesso. Come un leone rinchiuso in una gabbia di carta, gli esseri umani sono generalmente intrappolati dalle illusioni della loro mente. Ma nonostante le apparenze, la gabbia non rappresenta di fatto una barriera in grado di tenere imprigionato lo spirito umano[/blockquote]

(Hayes,2011).

L’ansia e la visione della realtà

La tendenza all’ansia in termini cognitivi è dovuta alla percezione della realtà come minacciosa e di sé come incapaci di fronteggiare gli eventi (scarsa percezione di auto efficacia. Questi due elementi costituiscono dunque un fattore di vulnerabilità e spingono l’individuo a una ipervigilanza continua rispetto ai possibili indizi di minaccia presenti nell’ambiente :”Poiché l’ambiente è pericoloso e io sono incapace di cavarmela, sarà bene che stia attento a ogni dettaglio!” Il soggetto ansioso esegue continuamente dei rapidissimi monitoraggi dell’ambiente alla ricerca di possibili minacce, mantiene un livello di arousal elevato e, siccome “chi cerca, trova”, appena rileva il segnale di una possibile minaccia concentra l’attenzione su di esso (attenzione selettiva) e trascura tutti gli altri possibili segnali rassicuranti. Il rimuginio è il fenomeno mentale che si accompagna all’ansia e contribuisce al suo mantenimento e aggravamento. La persona ripete mentalmente a se stessa che qualcosa di brutto potrebbe capitare da un momento all’altro …l’agente minaccioso e temuto è immaginato in maniera statica e astratta e quindi vi è una grande carenza di immaginazione nella predizione di vari scenari futuri (Sassaroli e al. 2006, pag.14-21-23).

L’ansia è un’emozione orientata a possibili eventi futuri, è accompagnata da apprensione, rimuginio, aumento della tensione muscolare, aumento del arousal e dell’attività beta nel EEG riflettendo intensi processi cognitivi nei lobi frontali (Borkovec et al. 2004).

La paura è un’emozione esperita nel presente per minacce o pericoli reali. Implica intense modificazioni fisiologiche e la tendenza forte a lottare o fuggire da tali eventi; un aumento del livello di vigilanza e l’attenzione rimane focalizzata sulla minaccia presente. Sia i cambiamenti fisiologici che psicologici sono predisposti per massimizzare l’efficacia comportamentale della persona nel risolvere il problema (Eifert, Forsyth, (2005).

Il trattamento dell’ansia con l’ ACT

Il trattamento con l’ ACT e la Mindfulness mira a familiarizzarsi con l’ansia e i suoi sintomi corporei, in modo da ridimensionare la paura di provare ansia, e quindi a ricostituire un rapporto più naturale con le emozioni di allarme.

Questa familiarizzazione è collegata con il fenomeno detto di defusione, cioè con il prendere i propri pensieri e le proprie emozioni per quelli che sono: pensieri ed emozioni. In questo modo si interrompe il circolo vizioso e, paradossalmente, l’ansia diminuisce davvero.

Un altro obiettivo del ACT è la riduzione dell’evitamento e il progressivo impegno nelle attività importanti per la vita delle persone.

Nonostante il razionale teorico ACT sostenga che la fusione cognitiva e l’evitamento esperienziale siano due processi interconnessi di inflessibilità psicologica, che impattano sulla sofferenza emotiva e la psicopatologia, l’interazione tra la fusione cognitiva e l’evitamento esperienziale in relazione al disagio psicologico deve ancora essere empiricamente esaminata nella letteratura esistente.

Lo studio di Bardeen e colleghi (2016) ha esaminato questo effetto interattivo in relazione a quattro indici di disagio psicologico (ansia, depressione, stress, e lo stress post-traumatico) in un ampio campione di adulti reclutati tramite internet (N=955).

I modelli concettuali e i trattamenti transdiagnostici, ipotizzano che ci sono fattori comuni trasversali a diverse forme di psicopatologia correlate, come i disturbi emotivi (Barlow, Allen, e Choate, 2004; Mansell, Harvey, Watkins, e Shafran, 2008).

Evidenziano inoltre la vasta comorbilità che esiste tra i disturbi emotivi (Brown, Campbell, Lehman, Grisham, e Mancill, 2001) e favoriscono lo sviluppo di efficaci integrazioni al trattamento applicabili in varie manifestazioni patologiche.

L’ ACT, trattamento con approccio transdiagnostico, come abbiamo visto, condivide la concezione centrale che la sofferenza umana si sviluppa e si aggrava in caso di mancanza di flessibilità psicologica (Hayes,Luoma, Bond, Masuda, e Lillis, 2006).

L’inflessibilità psicologica è definita da sei processi correlati :evitamento delle esperienze (experiential avoidance-EA), fusione cognitiva (entanglement), attaccamento al sé concettualizzato (attachment of a conceptualized self), perdita di contatto con il presente (loss of contact with the present) e il risultante fallimento nell’intraprendere i necessari passi comportamentali in accordo con i valori centrali (core values).

Tra questi processi, l’evitamento esperienziale (EA), ha ricevuto la maggior parte dell’attenzione empirica (Chawla & Ostafin, 2007).

L’Evitamento rappresenta una generale riluttanza a rimanere in contatto con le esperienze interiori indesiderate (ad esempio, i pensieri, i ricordi, le sensazioni corporee) attraverso l’uso di strategie di elusione disadattive (Hayes, Wilson, Gifford, Follette, e Strosahl, 1996).

Anche se la prevenzione di esperienze interiori indesiderate può alleviare il disagio nel breve termine, paradossalmente esacerba l’angoscia nel lungo periodo (Abramowitz & Moore, 2007; Bardeen, 2015; Campbell-Sills, Barlow, Brown, & Hofmann, 2006; Hodgson & Rachman, 1972). Come tale, l’Evitamento viene considerato un fattore di vulnerabilità di base per la sofferenza emotiva (Hayes et al.,1996). Coerentemente con questa ipotesi, le associazioni positive tra l’Evitamento e i costrutti connessi alla sofferenza emotiva sono stati osservati in una serie di studi di laboratorio e di correlazione (Chawla & Ostafin 2007, per una rassegna). Inoltre studi longitudinali hanno dimostrato nel tempo che l’Evitamento risulta essere un fattore di rischio per lo sviluppo di disagio emotivo.

Per esempio, Kumpula, Orcutt, Bardeen, e Varkovitzky (2011) hanno valutato l’Evitamento e i sintomi del disturbo post-traumatico da stress sia prima che dopo l’evento potenzialmente traumatico e l’ Evitamento pre-evento è risultato determinante per l’aumento dei sintomi connessi al disturbo post-traumatico da stress sia ad uno che a otto mesi dopo l’evento.

Sebbene tutti e sei i processi di rigidità psicologica siano correlati, ogni processo viene considerato maggiormente legato aa un unico processo più degli altri (Hayes, Strosahl, e Wilson, 2012).

In particolare, tre coppie di processo sono state descritte: (1) aperto /chiuso (evitamento esperienziale e fusione cognitiva), (2) centrato /decentrato (attaccamento al sé e mancanza di contatto con il momento presente), e (3) impegnato / disimpegnato (mancanza di chiarezza di valori e di azioni realizzabili; Hayes et al., 2012).

Se qualcuna di queste coppie di processo è fuori allineamento, è più probabile sperimentare un funzionamento disadattivo. Tuttavia, tra queste coppie, la sfera aperto / chiuso, composto da Evitamento e fusione cognitiva, si ipotizza sia la pietra angolare della psicopatologia (Hayes,Strosahl, e Wilson, 2012).

La fusione cognitiva rappresenta il fenomeno per cui gli individui credono al significato letterale dei loro pensieri, invece di visualizzarli come stati interni transitori (ad esempio, il pensiero “io sono senza speranza” è equivalente all’ esperienza psicologica della disperazione (Greco, Lambert, & Baer, 2008).

In letteratura, la ricerca dedicata all’ evitamento ha esaminato, ad oggi, molto meno la relazione tra la fusione cognitiva e il disagio emotivo. Tuttavia, la ricerca empirica ha dimostrato evidenza che la fusione cognitiva è positivamente associata ad ansia e depressione (Gillanders et al., 2014), insoddisfazione corporea e disturbi alimentari (Trindade & Ferreira, 2014), ansia per la salute (Fergus, 2015) e sensibilità all’ansia (Sole et al., in corso di stampa).

Tali risultati in via preliminare sostengono potenzialmente l’importanza transdiagnostica della fusione cognitiva.

Ad oggi, gli esami di fusione cognitiva, Evitamento, e gli indici di sofferenza emotiva si sono concentrati sull’analisi degli effetti principali. Quindi non è chiaro se questi due processi operano in tandem, come proposto da Hayes et al. (2012).

È importante sottolineare che, Hayes et al. suggeriscono che i pensieri in sé e per sé, non sono problematici. Invece, è problematica la combinazione di fusione del pensiero ed evitamento. Da questo punto di vista, la fusione cognitiva in assenza di Evitamento può determinare relativamente bassi livelli di disagio emotivo. Per esempio, un individuo sperimentando sintomi di ansia durante una presentazione in classe può ancora scegliere una strategia di approccio (continuare a fare la presentazione piuttosto che correre fuori dalla stanza), anche se può avere il pensiero, “ho intenzione di terminare se continua”.

In contrasto con quanto spesso si vede nella pratica clinica, qualcuno può terminare il discorso in anticipo o ritirarsi dalla classe prima di fare la presentazione.

Tali comportamenti di evitamento spesso generalizzano ad una vasta varietà di situazioni sociali soggette a valutazione, causando in tal modo disturbi significativi e disagio emotivo.

In base a questo razionale, può essere particolarmente importante esaminare la relazione tra fusione cognitiva e sofferenza emotiva a vari livelli di Evitamento e capire meglio quando la fusione cognitiva può essere più o meno problematica.

Nonostante l’esistenza del razionale teorico riguardante la fusione cognitiva e l’Evitamento in relazione allo disagio emotivo (Hayes et al., 2012), questi due fattori sono stati principalmente esaminati isolatamente uno dall’altro.

Come detto lo studio di Bardeen e colleghi (2016), si è posto come obiettivo di esaminare la fusione cognitiva e l’Evitamento e il loro effetto interattivo. In particolare, si è ipotizzato che il rapporto tra la fusione cognitiva e i sintomi dei disturbi emotivi (ansia, depressione, stress, stress post-traumatico) sia significativamente più forte all’aumento dei valori Evitamento.

I partecipanti (N=955: 301 maschi; 654 femmine) sono stati reclutati con Amazon Mechanical Turk (MTurk). Attraverso una strategia analitica dei dati PROCESS (Hayes, 2013) sono state condotte quattro regressioni per verificare gli effetti interattivi ipotizzati e somministrati dei questionari self-report come il 7-item CFQ (Gillanders et al., 2014) che valuta la fusione cognitiva e l’Acceptance e Action Questionnaire-II (AAQ-II) a 7 item (Bond et al., 2011) che valuta l’Evitamento.

La scala Depressione, ansia, e stress a 21 item (DASS – 21) (Lovibond & Lovibond, 1995) è un test self report che valuta la depressione, l’ansia e lo stress.

Una Checklist degli Eventi della vita per il DSM-5 (LEC-5), il LEC-5 (Weathers, Litz et al., 2013) è una versione aggiornata di LEC originale, una misura self-report che valuta l’esposizione in vita a eventi potenzialmente traumatici (Blake et al, 1990;. Grigio, Litz, Hsu, e Lombardo, 2004). Prevede una lista di 17 eventi potenzialmente traumatici (ad esempio, violenza sessuale, incidente automobilistico, il combattimento). Per ciascun evento, agli intervistati viene chiesto di indicare se l’evento è accaduto loro, hanno assistito ad esso, sono stati informati a questo proposito, è stato parte del loro lavoro, non sono sicuri, o l’evento non li riguarda. Dall’elenco degli eventi, i partecipanti sono invitati a identificare l’unico evento che attualmente preoccupa loro di più.

Solo i partecipanti che hanno segnalato almeno un evento potenzialmente traumatico (APA, 2013) compilano il PTSD Checklist-5-civile Version (Weathers, Blake et al., 2013) per i sintomi post-traumatici (n=887).

Nell’ambito di questo scritto ci limitiamo a riportare i risultati relativi all’ansia:

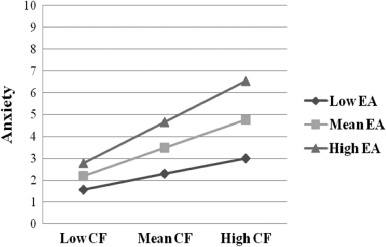

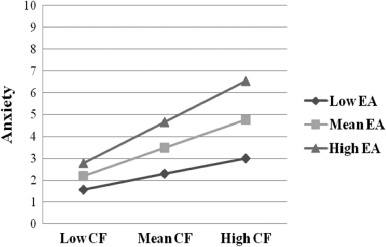

la fusione cognitiva (B=.13, 95% CI [.096,.158], p<001), Evitamento (B=.11,95% CI [.082,.144], P<001), e il termine di interazione (B=.01, 95% CI [.004, .007], p<001) erano significativamente associati con i valori relativi all’ansia (R2=.40; p<001). Il Follow-up ha rivelato che l’associazione positiva tra la fusione cognitiva e i punteggi dell’ ansia è diventata significativamente più forte all’ aumento di Evitamento, da valori bassi (-1 SD; B=.07, 95% CI [.035, .105], p<001) ad elevati (+1 SD; B=.18, 95% CI [.145, .222], p<001) (vedi Fig. 1).

Fig. 1.

The interaction effect (cognitive fusion [CF] by experiential avoidance [EA]) in relation to anxiety symptoms.

Coerentemente con la ricerca precedente, sia la fusione cognitiva che l’ Evitamento hanno dimostrato una associazione positiva con gli indici di disagio emotivo (ansia, depressione, stress post-traumatico). Tuttavia, come previsto, queste associazioni sono caratterizzate da un significativo effetto di interazione per tutti i risultati delle quattro variabili.

In particolare la relazione tra la fusione cognitiva e i dati rilevati delle quattro variabili è risultata significativamente più forte all’incremento dei valori relativi all’Evitamento. Queste associazioni significative erano piccole a livelli bassi di EA e alte a livelli elevati di EA.

I risultati ottenuti sono coerenti con i fondamenti teorici dell’ACT, che sostengono che la combinazione della fusione cognitiva e l’EA esacerba la sofferenza emotiva (Bond et al, 2006;. Hayeset al., 2012). Il presente modello di associazioni è coerente con quanto sostenuto da Hayes et al. (2012) ossia che la fusione cognitiva in sè, potrebbe non essere disadattiva. Secondo Hayes et al., (2012) la fusione cognitiva diventa maladattiva quando mancano alternative alla fusione che possono essere utilizzate in modo flessibile (ad esempio, tecniche di defusione). Allo stesso modo, alcuni ricercatori hanno sostenuto che il ricorso all’evitamento per alleviare la sofferenza non sia necessariamente patologico (Bonanno &Burton, 2013). Invece, il grado di evitamento se utilizzato come unica fonte di regolazione ed è applicato in modo rigido nei vari contesti, può determinare esiti maladattivi.

Questo studio prova che la fusione cognitiva e l’EA sono sinergici in relazione alla sofferenza emotiva.

Le persone sottoposte a screening con il CFQ (Gillanderset al., 2014) e AAQ-II (Bond et al., 2011) che presentano alti livelli di fusione cognitiva e di EA potrebbero seguire brevi interventi che mirano alla riduzione di questa modalità di funzionamento, e aumentare la disponibilità esperienziale ad attivare una maggiore attenzione e sensibilità alle fonti originarie del disagio, attraverso l’ ACT (Hayes et al, 2006) e l’ MBSR -Mindfulness-Based Stress Reduction- (Kabat-Zinn, 1990), ponendo così le basi per profondi cambiamenti.