Il ruolo della memoria di lavoro nell’apprendimento di una seconda lingua

Una rassegna della ricerca sviluppata da Juffs e Harrington (2012) mette in evidenza come l’ apprendimento di una seconda lingua (L2) e il suo uso siano facilitati da una vasta gamma di processi cognitivi, tra i quali la memoria di lavoro.

Stefania Pedroni – OPEN SCHOOL, Studi Cognitivi Modena

La memoria di lavoro può essere definita come un sistema di immagazzinamento temporaneo, che mantiene una quantità limitata di informazioni in un tempo limitato, per consentire l’utilizzo dell’informazione stessa nell’immediato. L’informazione così disponibile può essere elaborata e utilizzata, mentre si eseguono compiti cognitivi di alto livello come comprendere, apprendere e ragionare (Baddeley e Logie, 1999) o mentre lavoriamo, ascoltiamo o dobbiamo interagire in un discorso. La memoria di lavoro è quindi un sistema cognitivo complesso che contiene ed elabora informazioni per brevi periodi di tempo, nel corso di attività cognitive continue.

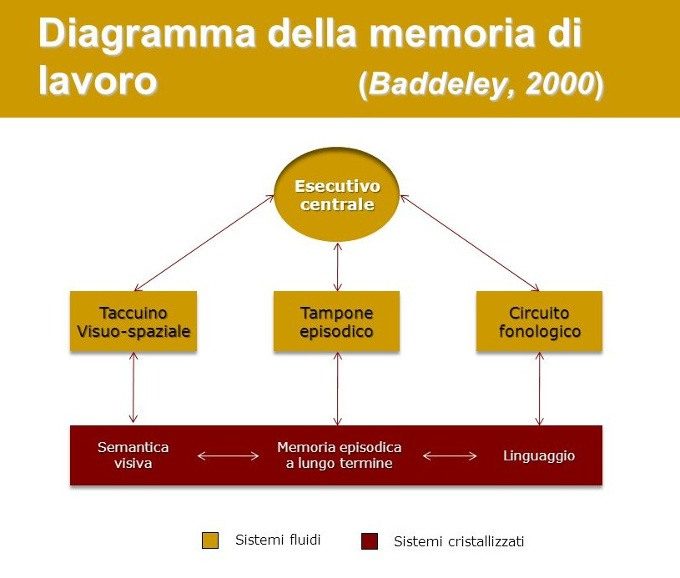

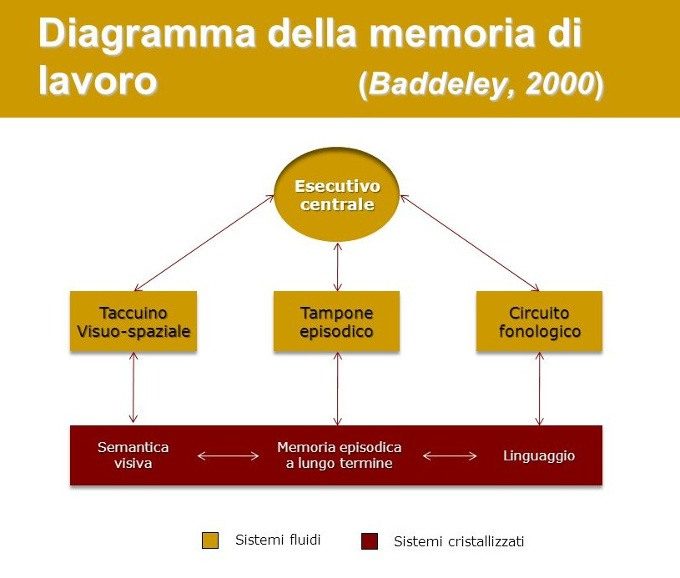

La memoria di lavoro secondo Baddeley e Hitch

Il modello originale di Baddeley e Hitch (1974) descrive la memoria di lavoro come costituita da tre elementi: due magazzini a breve termine (fonologico e visuospaziale) e un esecutivo centrale, che controlla il flusso di informazioni tra questi magazzini e altri processi cognitivi. I magazzini di memoria a breve termine (MBT) trattengono un numero limitato di informazioni che rimangono disponibili solo per pochi secondi, prima che vengano perse. Il limite della capacità della MBT si riferisce sia al numero di informazioni che possono essere trattenute (span) sia al tempo in cui queste informazioni rimangono disponibili. Il magazzino fonologico trattiene informazioni verbali, mentre quello visuospaziale gestisce informazioni visive e spaziali. In seguito Baddeley (2000) aggiunge un terzo magazzino, denominato episodico, che delinea il luogo in cui vari tipi di informazione vengono temporaneamente immagazzinati e integrati. I tre magazzini a breve termine rappresentano dei depositi di informazione, controllati dal sistema esecutivo centrale.

Grafico 1 -La memoria di lavoro secondo Baddeley

Grafico 1 -La memoria di lavoro secondo Baddeley

Per quanto riguarda la ricerca sui singoli magazzini a breve termine, la memoria visuospaziale è risultata quella che ha ricevuto minore attenzione da parte dei ricercatori (Juffs e Harrington, 2012). L’elaborazione dell’informazione fonologica, invece, è stata tenuta in primaria considerazione nella ricerca sull’ apprendimento di una seconda lingua (L2), (Juffs e Harrington, 2012). Nel modello di Baddeley (1986) la memoria a breve termine fonologica (o memoria fonologica) è responsabile dell’elaborazione e del mantenimento temporaneo dell’informazione verbale nuova e familiare.

Baddeley, Gathercole e Papagno (1998) hanno dimostrato che l’abilità di ricordare non-parole (come misurato nei Test di ripetizione di non-parole, ovvero parole che non esistono, per esempio ‘tambilina’, ‘verdusape’) sia un predittore dello sviluppo del vocabolario nella prima infanzia. Questo mette in evidenza come la funzione del magazzino fonologico non sia solo quella di ricordare parole familiari, ma anche di sostenere l’apprendimento di nuove parole. Oltre all’apprendimento del vocabolario nella prima lingua, la memoria fonologica è anche legata allo sviluppo più generale del linguaggio parlato: i bambini con una più elevata capacità di memoria fonologica producono frasi di maggiore lunghezza e racconti di maggiore complessità grammaticale e semantica rispetto a quelli con una minore capacità (Adams e Gathercole, 1996).

L’apporto più recente al modello di Baddeley è il magazzino episodico, inserito per spiegare le adeguate prestazioni linguistiche di persone con significativi deficit di magazzino fonologico (Baddeley, 2000). Questi individui ottengono risultati molto bassi a test che misurano la memoria fonologica e hanno difficoltà ad apprendere nuovo materiale. Tuttavia la loro prestazione linguistica non è completamente danneggiata, dal momento che sono in grado di ricordare racconti. E’ stato quindi ipotizzato che sia il magazzino episodico a permettere a queste informazioni di essere trattenute e riutilizzate (Baddeley et al., 2002). Non ci sono però ricerche sul suo possibile ruolo nell’ apprendimento di una seconda lingua e nel suo uso (Juffs e Harrington, 2012).

I tre meccanismi di

magazzino a breve termine vengono controllati dall’esecutivo centrale, che lega in un episodio coerente le informazioni, coordinando il lavoro dei diversi magazzini (Baddeley, 1986). Inoltre esso controlla l’

attenzione selettiva, che permette di mantenere il focus e di inibire le informazioni che potrebbero interferire con l’esecuzione corretta di un compito (Engle e Kane, 2004).

In tutti gli approcci sulla memoria di lavoro che sono stati utilizzati nella ricerca sull’ apprendimento di una seconda lingua, il controllo dell’attenzione viene considerato come la prima funzione dell’esecutivo centrale (Cowan, 2005). Apprendere una seconda lingua richiede di focalizzarsi su aspetti rilevanti della nuova lingua, ignorando le distrazioni e sopprimendo interferenze da parte di strutture linguistiche diverse (Bialystok, 2001). Il parlato è uno stimolo percettibilmente complesso che contiene informazioni acustiche che cambiano velocemente e i processi esecutivi potrebbero individuare quale enorme quantità di informazioni sensoriali necessiti di essere elaborata in dettaglio (Astheimer e Sanders, 2009).

Memoria di lavoro e apprendimento di una seconda lingua

La memoria di lavoro sembrerebbe quindi implicata nei processi di linguaggio, con la memoria fonologica e le funzioni di controllo esecutivo come elementi particolarmente importanti nell’acquisizione della lingua madre e di una seconda lingua (Juffs e Harrington, 2012). Rispetto alla ricerca sviluppata negli ultimi anni, alcuni studiosi si sono interessati di come le differenze individuali nella memoria di lavoro possano spiegare le variazioni nell’ apprendimento di una seconda lingua e nel suo uso (Juffs e Harrington, 2012). In particolare hanno esaminato il ruolo della memoria di lavoro in vari processi in cui è coinvolto il linguaggio, compresa la lettura, la scrittura, l’elaborazione di frasi, il parlato, il vocabolario e l’apprendimento della grammatica (Juffs e Harrington, 2012).

L’obiettivo dello studio di Martin ed Ellis (2012) è quello di indagare la relazione tra memoria a breve termine fonologica, memoria di lavoro e abilità di imparare vocaboli e configurazioni grammaticali in una lingua straniera “artificiale”. I partecipanti erano complessivamente 40 (36 femmine e 4 maschi), di età compresa tra i 18 e i 45 anni, monolingue (di lingua madre inglese), reclutati da un’università americana nel Midwest.

Vengono utilizzati tre test di memoria: il listening span per valutare la memoria di lavoro (Harrington e Sawyer, 1992), la ripetizione di non-parole (Gathercole, Pickering et al., 2001) e il riconoscimento di non-parole (O’Brien et al., 2007) per la memoria a breve termine fonologica.

Il listening span consiste nell’ascoltare una frase, decidere se abbia senso oppure no e memorizzare l’ultima parola. Le frasi sono scorrette, quando l’ordine delle parole le rende senza senso. Alla fine di un gruppo di frasi, ai partecipanti viene chiesto di rievocare la parola finale di ogni frase. Il numero di parole correttamente ricordate nel relativo ordine viene usato come punteggio di memoria di lavoro. I giudizi sul senso della frase non hanno un punteggio, ma servono come doppio compito, per attivare la memoria di lavoro: far elaborare ai partecipanti ogni frase (elaborazione), mentre cercano di ricordarne l’ultima parola (immagazzinamento) è un compito complesso che permette di misurare la memoria di lavoro (Turner ed Engle, 1989).

Nella ripetizione di non-parole, i partecipanti ascoltano una lista di non-parole di una sillaba a cui segue la richiesta di ripeterle più accuratamente possibile. Ci sono quattro liste per ogni condizione: tre, quattro, cinque e sei parole. Tutti i partecipanti ascoltano le liste nello stesso ordine, iniziando da quelle più corte e continuando con quelle di lunghezza crescente (le non-parole sono state prese da Gathercole, Pickering e collaboratori, 2001).

Il riconoscimento di non-parole viene usato come misura aggiuntiva di memoria fonologica a breve termine: i partecipanti ascoltano la pronuncia di due non-parole e decidono se siano simili o differenti tra loro.

I meccanismi di magazzino a breve termine sono generalmente valutati attraverso semplici compiti di span, che richiedono di mantenere un certo numero di informazioni per un breve periodo di tempo, senza inserire elementi di distrazione. La capacità di memoria di lavoro invece è comunemente valutata da compiti complessi di span, che richiedono di elaborare e immagazzinare informazioni contemporaneamente (Turner ed Engle, 1989). Compiti complessi e semplici di span sono simili nel fatto che entrambi richiedono un magazzino temporaneo, ma differiscono perché i compiti complessi richiedono processi esecutivi aggiuntivi (Engel de Abreu e Gathercole, 2012).

Dopo la valutazione della memoria, nella ricerca segue la fase sperimentale, in cui le persone devono imparare parole (alla forma singolare) e frasi, in una lingua straniera “artificiale”. Per il linguaggio artificiale i ricercatori hanno utilizzato, come stimoli, le non-parole presentate precedentemente nelle prove di riconoscimento, in modo che i partecipanti avessero potuto familiarizzare con forme fonotattiche differenti. Successivamente vengono esposti a forme plurali, all’interno di frasi, senza istruzioni su come si componga il plurale. Vengono poi valutati sulla loro produzione e comprensione di 50 frasi, che includono nuove espressioni plurali. Le misure delle loro abilità di linguaggio (conoscenza e uso di indicatori plurali e generalizzazione a nuove frasi) vengono usate come variabili dipendenti. I punteggi riflettono non solo la conoscenza delle strutture, ma anche l’abilità di generalizzarle a nuove parole e frasi.

Tre ipotesi specifiche guidano lo studio: 1. Ci sarà una correlazione positiva tra memoria a breve termine fonologica e vocabolario. Questa affermazione si basava sull’ipotesi di Baddeley (2003), secondo cui il magazzino fonologico supporta l’apprendimento del linguaggio, incluso lo sviluppo del vocabolario. Le sue scoperte vanno infatti nella direzione di una forte associazione tra memoria fonologica e apprendimento del vocabolario di una seconda lingua (Baddeley, Papagno e Vallar, 1988). 2. Ci sarà una correlazione positiva tra memoria a breve termine fonologica, memoria di lavoro e grammatica. Questa ipotesi si basa sul fatto che l’apprendimento della grammatica è un processo complesso e fa affidamento alla memorizzazione di stimoli e all’elaborazione di relazioni tra loro (Martin ed Ellis, 2012). 3. Ci sarà una correlazione positiva tra vocabolario e grammatica. Questa previsione invece si basa su precedenti ricerche che dimostrano una relazione tra conoscenza di vocabolario e abilità grammaticali nella lingua madre (Bates e Goodman, 1997) e in una seconda lingua (Service e Kohonen, 1995).

L’analisi dei risultati mostra, come ipotizzato, correlazioni positive tra la memoria a breve termine fonologica e il vocabolario: in particolare, la ripetizione e il riconoscimento di non parole correlano con la produzione e la comprensione del vocabolario. Invece la memoria di lavoro correla solo con il vocabolario in produzione e non con quello in comprensione (vocabolario ricettivo). Quest’ultimo risultato era meno aspettato, poiché la memoria di lavoro è solitamente associata a variabili come la comprensione del testo scritto, piuttosto che al vocabolario espressivo (Sunderman e Kroll, 2009). La forza della correlazione tra la memoria di lavoro e il vocabolario è comunque più debole di quella tra la memoria a breve termine fonologica e il vocabolario. Si è giunti quindi alla considerazione che la memoria fonologica e quella di lavoro forniscono contributi significativi e indipendenti all’apprendimento del vocabolario della lingua straniera artificiale. Sembra dunque che esse siano costrutti correlati, ma separati (Martin ed Ellis, 2012).

Lo studio ha confermato anche l’ipotesi di una relazione tra le misure di memoria e l’apprendimento della grammatica. La forza della relazione tra la memoria a breve termine fonologica e la grammatica è simile a quella tra memoria fonologica e vocabolario. Ciò sottolinea l’importanza di questa memoria per entrambi i domini linguistici.

Anche la memoria di lavoro correla con la grammatica e in particolare la correlazione è più forte di quella tra memoria fonologica e grammatica. Questi risultati probabilmente dipendono dal fatto che la memoria di lavoro comprende magazzino ed elaborazione di informazione (Baddeley, 2003): la componente di magazzino spiegherebbe la relazione con l’apprendimento del vocabolario, mentre l’apprendimento della grammatica dipenderebbe da molti più processi cognitivi della semplice memorizzazione. L’apprendimento del vocabolario riguarda i suoni delle parole e il loro significato arbitrario, invece l’apprendimento della grammatica riguarda l’astrazione della relazione tra le parole e l’identificazione del loro significato funzionale (Ellis, 1996). Le configurazioni grammaticali quindi sono più complesse, perché si applicano alle affermazioni intere, non solo alle parole singole. Perciò richiedono una maggiore capacità di elaborazione, il mantenimento nel tempo di una grande quantità di informazioni e l’identificazione e la correlazione di caratteristiche rilevanti. La memoria di lavoro, come un sistema di controllo attentivo, potrebbe sostenere il mantenimento di informazioni salienti e la regolazione dell’elaborazione durante operazioni complesse (Mackey et al., 2002).

Relazione tra vocabolario e grammatica

Come ipotizzato, si è trovata inoltre una forte relazione tra il vocabolario e la grammatica. Così forti correlazioni possono essere inaspettate, se vengono considerate nella cornice interpretativa tradizionale, che ipotizza che grammatica e vocabolario vengono apprese separatamente e fanno affidamento su differenti meccanismi di elaborazione (Pinker, 1991). Una modalità di funzionamento diverso viene descritta dal modello di Bates e Goodman (1997), secondo cui nell’acquisizione della lingua madre, il vocabolario e la grammatica sono elaborati e appresi a partire da un sistema unitario, dove la grammatica dipende dal vocabolario, a cui fornisce un’organizzazione.

Bates e Goodman (1997) la chiamano ipotesi di quantità critica poiché presume che il vocabolario debba raggiungere un minimo di quantità di parole, prima che si presenti l’induzione grammaticale. Questo dibattito si è diffuso ampiamente nella letteratura sulla lingua madre, con poca estensione all’ apprendimento di una seconda lingua (Martin ed Ellis, 2012). Al di là delle differenze tra lingua madre e seconda lingua, comunque, la ricerca empirica dimostra la profonda interdipendenza di lessico e grammatica, durante l’uso del linguaggio, sia all’inizio sia agli ultimi stadi dell’apprendimento (Römer, 2009). Questo studio evidenzia la forte interdipendenza di vocabolario e grammatica, soprattutto agli stadi iniziali dell’ apprendimento di una seconda lingua. Le analisi di regressione mostrano ulteriori informazioni: effetti indipendenti di memoria fonologica e memoria di lavoro sul vocabolario, effetti del vocabolario sulla grammatica, effetti indiretti (mediati dal vocabolario) della memoria fonologica e della memoria di lavoro sulla grammatica ed effetti diretti di memoria fonologica e memoria di lavoro sulla grammatica. Quindi ci sono effetti indipendenti significativi di memoria fonologica e memoria di lavoro sull’apprendimento del vocabolario e della grammatica di una seconda lingua – in parte mediati dal vocabolario e in parte diretti. Questi sistemi di memoria influiscono quindi sull’apprendimento del vocabolario, ma sono anche coinvolti nell’induzione grammaticale.

Questo studio potrebbe essere replicato con altre popolazioni e altre strutture linguistiche, esaminando altresì lo sviluppo longitudinale (in itinere) delle abilità grammaticali e di vocabolario, piuttosto che solo il loro conseguimento finale. Tuttavia occorre tenere in considerazione i limiti rispetto a quanto i risultati possano essere generalizzati a situazioni di apprendimento del linguaggio nella vita reale, dal momento che si riferiscono all’apprendimento di un linguaggio artificiale di laboratorio.

Apprendimento del linguaggio nella vita reale

Uno studio che ha preso in considerazione diversi linguaggi reali è quello di Engel de Abreu e Gathercole (2012), che hanno esplorato i legami tra processi esecutivi di memoria di lavoro, memoria a breve termine fonologica, consapevolezza fonologica e competenza nella prima (L1), seconda (L2) e terza lingua (L3). I soggetti sperimentali, bambini di 8-9 anni che frequentano una scuola con educazione multilingue, hanno affrontato prove di competenza in alcuni domini linguistici (vocabolario, grammatica e letteratura), in lingua lussemburghese (L1), tedesco (L2 familiare) e francese (L3 non familiare).

La consapevolezza fonologica può essere descritta come l’abilità di fornire giudizi sui suoni delle parole, indipendentemente dai loro significati (Ziegler e Goswami, 2005). Esempi di compiti standard di consapevolezza fonologica includono il riconoscimento di rime (Bradley e Bryant, 1983), la combinazione di suoni (Mann e Liberman, 1984) e compiti di spoonerismo (Walton e Brooks, 1995). Gli studi sull’apprendimento della lingua madre (L1) hanno identificato forti legami tra consapevolezza fonologica e abilità precoci di letto-scrittura (Goswami e Bryant, 1990) e alcune ricerche hanno riconosciuto un contributo della consapevolezza fonologica all’apprendimento del vocabolario (Bowey, 2006).

Alcuni studiosi ritengono che la memoria a breve termine fonologica e la consapevolezza fonologica debbano essere considerate come meccanismi distinti, mentre altri sostengono che esse si basino su un sistema fonologico unico, pur essendo separabili, ossia manifestazioni superficiali differenti della medesima abilità sottostante (Bowey, 2006): mentre i compiti di consapevolezza fonologica riflettono prevalentemente una conoscenza consapevole della struttura di suono delle parole (Boada e Pennington, 2006), la memoria fonologica si riferisce all’abilità di codificare e recuperare l’ordine delle sequenze dei suoni (Majerus, Poncelet et al., 2006).

Vanno nella direzione dell’ipotesi di separazione anche i risultati della ricerca di Engel de Abreu e Gathercole (2012), che mostrano come la memoria di lavoro, la memoria a breve termine fonologica e la consapevolezza fonologica siano processi distinti ma correlati. Infatti le loro rispettive associazioni con i diversi domini linguistici sono differenziate: in particolare, la memoria fonologica è legata al vocabolario in L1 e L2 (lingua strutturalmente simile); i processi esecutivi (memoria di lavoro) sono legati alla grammatica e, trasversalmente, al linguaggio, alla comprensione del testo scritto e all’ortografia; la consapevolezza fonologica fornisce contributi specifici alla lettura delle parole, all’ortografia e alla competenza linguistica in L3 (lingua strutturalmente diversa).

Queste scoperte sono in linea anche con l’ipotesi che la

memoria a breve termine e la consapevolezza fonologica rappresentino domini cognitivi distinti (Gathercole, Tiffany et al., 2005), estendendo la dimostrazione a bambini multilingue. La

memoria fonologica risulta correlata indirettamente anche ad altri domini linguistici: i legami con la grammatica sono mediati dalla conoscenza di vocabolario e i legami con lettura e scrittura sono mediati da processi condivisi con la consapevolezza fonologica. Legami estremamente specifici sono emersi inoltre tra abilità esecutive (

memoria di lavoro) e grammatica, in modo indipendente dalla conoscenza di vocabolario della lingua madre: questo risultato può essere coerente se si considera che, per comprendere con successo frasi sintatticamente complesse, varie informazioni devono essere integrate in una rappresentazione coerente e significativa. I processi esecutivi permetterebbero di mantenere attive le informazioni rilevanti, mentre si esegue l’integrazione.

L’elaborazione esecutiva è anche significativamente associata alla comprensione del testo scritto e all’ortografia ma non alla decodifica delle parole (lettura). Leggere singole parole in tedesco è un’attività estremamente automatizzata in bambini lussemburghesi, dopo 18 mesi di insegnamento (il tedesco è una lingua con forti relazioni grafema-fonema e l’accuratezza di lettura, in questa popolazione, è quindi abbastanza semplice), (de Jong e van der Leij, 2002). Probabilmente nei lettori novelli la lettura delle parole rappresenta un’attività cognitivamente faticosa, che dipende dai processi esecutivi (Engel de Abreu, Gathercole e Martin, 2011). I contributi dei processi esecutivi alla lettura possono diminuire man mano si sviluppa la competenza, rimanendo invece evidenti nelle attività di lettura e scrittura più cognitivamente faticose, come la comprensione del testo e l’ortografia. Comprendere testi scritti in tedesco (L2) è un compito cognitivamente impegnativo per bambini lussemburghesi, che devono elaborare la L2, mentre simultaneamente analizzano il testo per dargli significato. Similmente, l’ortografia della L2 è un’attività cognitiva complessa che coinvolge la ricodifica fonologica in aggiunta alla produzione manuale di simboli scritti che non è ancora automatica in bambini di questa età (Bourdin e Fayol, 1994).

Secondo gli autori (Engel de Abreu e Gathercole, 2012), una possibile interpretazione dei risultati riguarda il fatto che l’acquisizione precoce di una seconda lingua, strutturalmente diversa dalla lingua madre (L3), ricorre a meccanismi diversi dall’apprendimento di nuove parole in una seconda lingua strutturalmente simile (L2). Alti gradi di sovrapposizione fonologica tra L1 e L2 (somiglianza) potrebbero favorire una strategia di apprendimento che si basa sulla conoscenza già consolidata della lingua madre (strategie di mediazione lessicali e semantiche). Apprendere nuove parole in una seconda lingua fonologicamente diversa, invece, non trarrebbe vantaggio dalla conoscenza esistente, andando a dipendere quindi da processi cognitivi più basici, come la consapevolezza fonologica (Masoura e Gathercole, 2005). Lo studio indica perciò che la familiarità del linguaggio può essere un importante fattore da considerare.

La capacità di distinguere il sistema di suono di una lingua (consapevolezza fonologica) risulterebbe quindi particolarmente importante negli stadi precoci di acquisizione di una seconda lingua con una fonologia non familiare. I bambini dovrebbero riuscire ad analizzare ed estrarre i dettagli fonetici delle parole, per consolidare una rappresentazione fonologica nella memoria a breve termine (memoria fonologica), che potrebbe quindi condurre all’apprendimento lessicale a lungo termine (vocabolario). I bambini in questo studio venivano valutati solo dopo quattro mesi di insegnamento della lingua non familiare (L3 – francese) e non era stata loro insegnata esplicitamente la fonologia francese (perché non era previsto nel programma formativo). Quindi è probabile che non avessero ancora creato rappresentazioni stabili delle differenti unità di suono nella lingua francese, mettendo in ombra il contributo del magazzino a breve termine all’apprendimento del vocabolario.

Ulteriori studi sarebbero necessari per esplorare se altri legami significativi possano emergere a stadi più tardivi dell’apprendimento della L3. Il limite maggiore di questo studio è, infatti, il fatto che i bambini hanno imparato il tedesco (L2) per più tempo del francese (L3). Studi longitudinali potrebbero indagare se i risultati osservati siano correlati alla tipologia di linguaggio (familiare o non familiare) piuttosto che alla durata dell’insegnamento.

Conclusioni

Concludendo, è stato molto studiato il ruolo della memoria di lavoro rispetto alle prestazioni linguistiche di adulti e bambini sia relativamente alla lingua madre sia a una seconda lingua (Juffs e Harrington, 2012). Una componente della memoria di lavoro che ha ricevuto grande attenzione, in riferimento all’ apprendimento di una seconda lingua, è la memoria a breve termine fonologica. Si è teorizzato che essa fornisca un magazzino temporaneo in cui trattenere nuove configurazioni di suono e da cui astrarre rappresentazioni fonologico-lessicali più stabili (Baddeley, Gathercole e Papagno, 1998). Nella rassegna della ricerca di Juffs e Harrington (2012), come negli studi esposti dettagliatamente sopra, la memoria fonologica è risultata importante nell’apprendimento di nuove configurazioni di suono, fondamentale all’acquisizione del vocabolario di una seconda lingua, in bambini e adulti (French e O’Brien, 2008), oltre ad essere implicata anche nell’apprendimento della grammatica (Speciale, Ellis e Bywater, 2004).

Molti ricercatori hanno tentato di riconoscere se i limiti della capacità della memoria di lavoro possano spiegare le differenze tra le persone, nell’abilità di acquisire una seconda lingua, in una varietà di contesti. Si è arrivati ad affermare che molto probabilmente una memoria di lavoro più elevata comporti un maggiore successo nell’apprendimento (Juffs e Harrington, 2012). Tuttavia, sebbene essa possa essere un fattore che spiega una parte della variabilità tra gli allievi, altri elementi possono essere influenti, come si evince anche dagli studi precedentemente descritti.

Un altro aspetto che emerge è l’effetto della memoria di lavoro sull’apprendimento, nel corso dello sviluppo. Per esempio, O’Brien e colleghi (2006) hanno mostrato che la memoria fonologica gioca un ruolo significativo nel vocabolario precoce e più tardi anche sulla grammatica (French e O’Brien, 2008). Nella ricerca futura si auspica una maggiore comprensione di questi cambiamenti nel corso dello sviluppo. Inoltre risulta molto importante l’attenzione, definita in termini di processi che ne implicano il mantenimento, oltre alla resistenza alla distrazione: la ricerca sulla memoria di lavoro sembra una strada di accesso a una migliore comprensione del ruolo dell’attenzione nell’acquisizione della L2 (Juffs e Harrington, 2012).

Infine la metodologia è una caratteristica importante: sono stati introdotti nuovi test, come lo Speaking span test (Weissheimer e Mota, 2009), il compito di completamento di frasi usato da Abu-Rabia (2001) e le misure del tempo della risposta per valutare l’elaborazione più direttamente (Walter, 2006). Poiché i ricercatori sulla L2 impiegano misure sempre più sofisticate, dalla ricerca futura si attende una comprensione sempre maggiore del ruolo della capacità di memoria di lavoro nell’ apprendimento di una seconda lingua.