Ansia, paura e rischio di infarto: quale relazione?

Ansia e rischio di infarto: Ma perché il paziente, tra tanti timori, “sceglie” di concentrare tutta la sua attenzione sul cuore? Perché teme proprio che il suo cuore possa essere vittima dei pensieri ansiogeni? Esiste effettivamente un legame tra e ansia e rischio di infarto o malattie cardiache?

Claudia Rizza, Claudia Tropeano OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI MILANO

Paura, ansia e il timore del rischio di infarto

Pz: “Dottoressa è da circa sei mesi che mi sento preoccupato per la mia salute. Mi capita infatti di continuare a pensare che il mio cuore non funzioni bene soprattutto da quando a mio padre è stato diagnosticata un’insufficienza della valvola mitralica”.

T: Mi racconta un episodio in cui ha pensato che il suo cuore non funzionasse bene?

Pz: mi capita durante la giornata, senza un motivo preciso, di avvertire delle vampate di calore, mi tremano le mani, sudo e il cuore mi batte alla velocità della luce. A quel punto penso… anzi, sono convinto, che mi sta per venire un infarto e mi sento ancora peggio.

T: in questa situazione che mi ha appena descritto, come si sente? che emozione prova?

Pz: ho paura che il mio cuore stia impazzendo e che da un momento all’altro possa smettere di battere…è tremendo…sono anche andato a farmi visitare da più cardiologi che hanno escluso il rischio di infarto ma io sono perennemente in ansia. Questa cosa mi spaventa, non riesco a sopportarlo…dottoressa, si può morire di ansia?

Con questa richiesta di aiuto, il paziente esprime una grande paura associata ad una sintomatologia chiara sperimentata dapprima sul corpo per poi essere alimentata da una serie di pensieri che stanno condizionando il normale svolgimento della sua vita. Il paziente teme che, da un momento all’altro, il suo cuore “possa smettere di battere” e che, improvvisamente, possa presentarsi il rischio di infarto interpretando in maniera allarmata alcuni sintomi corporei specifici.

In questo articolo abbiamo intenzione di comprendere l’effettiva possibilità che tale paura si possa verificare focalizzando l’attenzione su quella letteratura scientifica e medica che correla ansia e il rischio di infarto o malattie cardiache.

L’infarto miocardico acuto è una sindrome clinica che si verifica conseguentemente all’occlusione di un ramo arterioso delle coronarie e che determina la morte (necrosi) delle cellule miocardiche a causa dell’assenza di ossigeno. L’ infarto miocardico è caratterizzato da un senso di oppressione e da una sensazione di forte peso a livello retrosternale; alcuni possono sentire il dolore irradiarsi verso la spalla e al braccio sinistro, alla bocca dello stomaco o al collo e alla mandibola. Talvolta può essere associato a dispnea, sudorazione e senso di nausea. Ciò che è importante ricordare è che nell’attacco anginoso che segnala l’infarto, il senso di oppressione percepita dal paziente è atroce e si ha la sensazione di morte imminente che perdura per circa 15-30 minuti (Goldberger, 1993).

Quindi, alla luce delle informazioni sopraccitate e analizzando i dati che il ‘nostro’ paziente ci riferisce, appare opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti:

- le visite mediche. Il paziente ha eseguito differenti visite mediche specialistiche (“sono anche andato a farmi visitare da più cardiologi” ) i quali hanno escluso il rischio di infarto o malattie cardiovascolari. Questo aspetto è da non sottovalutare perché permette a noi clinici di fare una diagnosi differenziale e di lavorare cognitivamente riducendo al minimo i dubbi.

- la sintomatologia. Il paziente non sperimenta angina e, malgrado i sintomi presentati siano simili a quelli cardiaci, essi non sembrano possedere la stessa intensità che contraddistingue l’infarto. Oltre a ciò, vengono riferite convinzioni e pensieri che alimentano i sintomi fisici (..sono convinto che corra il rischio di infarto e mi sento ancora peggio) e che sembrano quasi dissolversi improvvisamente senza che l’infarto si sia mai effettivamente verificato.

- l’origine del problema. Se proviamo a prestare attenzione alle parole iniziali, notiamo subito il tentativo del paziente di individuare l’origine del problema (“da quando a mio padre è stato diagnosticata…”) che è diventato, per il paziente, fonte di minaccia alla propria sopravvivenza nonché oggetto del suo rimuginio ansioso.

Avendo escluso la possibilità medica che possa essere esposto a rischio di infarto cardiovascolare, ciò che il paziente ci porta in seduta è una sintomatologia ansiosa che necessita di un intervento clinico accurato. Egli parla di “preoccupazioni e paure” che, sebbene abbiano in comune alcuni aspetti, si differenziano per altri.

Paura e ansia: la sovrastima dei pericoli e la terribilizzazione delle emozioni

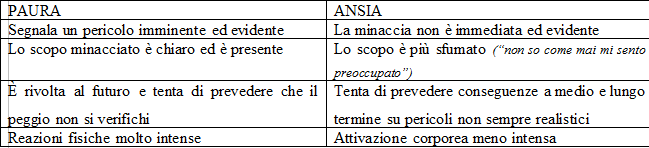

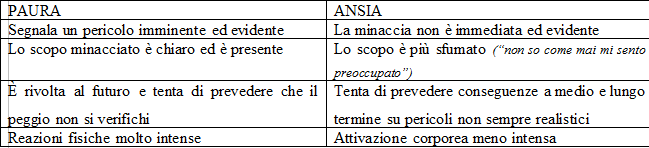

Paura e ansia sono in qualche modo “imparentate” le une con le altre e si caratterizzano: da un aspetto cognitivo, che riguarda la percezione di pericolo incombente, e da una reazione somatica specifica.

La paura ci segnala un pericolo reale e imminente che sta minacciando un nostro scopo e, pertanto, necessita che tutto il corpo sia preparato ad affrontarlo: il cuore batte più velocemente, la frequenza respiratoria aumenta, l’apparato digerente si blocca e il sangue si dirige verso le estremità del corpo.

Le reazioni fisiche, pur essendo uguali a quelle dell’ansia, quando proviamo paura si presentano in modo più intenso e assumono un carattere di emergenza di fronte ad un oggetto specifico (Lorenzini e Sassaroli, 1987,1991,1992).

L’ansia è dovuta all’interpretazione della realtà intesa come minacciosa e della percezione di incapacità di fronteggiamento degli eventi. Questi due aspetti espongono maggiormente l’individuo a sperimentare ansia, a mantenere uno stato di allerta e di ipervigilanza allo scopo di “scandagliare” l’ambiente nel tentativo di individuare anche solo il più piccolo segnale di pericolo. L’attenzione rivolta all’ambiente esterno è selettiva: la nostra mente è più predisposta ad individuare e a sovrastimare i segnali negativi e a trascurare completamente quei segnali positivi che invece potrebbero rassicurarci (Butler, Mathews, 1983; Clark, 1988; Ehlers, 1992). E’ come se il paziente ansioso iniziasse ad esplorare l’ambiente esterno e, per ogni dettaglio che compone quell’ambiente, vedesse lampeggiare il segnale (sia esterno che interno) di pericolo e di morte imminente accompagnato da un pensiero tipo: “ è terribile, non sono capace di affrontarlo”. Tale pensiero, altro non fa che incrementare i sintomi fisici dell’ansia e condizionare il modo con cui interpretiamo l’ambiente esterno che verrà percepito in modo sempre più pericoloso. Si verifica un errore metacognitivo che consiste nell’interpretare un’ attivazione emotiva come un pericolo reale piuttosto che come un segnale di allarme semplicemente percepito. Questo è quello che ci permette di discriminare tra ansia, intesa come emozione adattiva, e un disturbo d’ansia (Lorenzini, Sassaroli 2000;Sassaroli et al., 2006).

L’errore metacognitivo non basta per comprendere come si sviluppa un sintomo ansioso. Un paziente chiede una consulenza psicologica non dopo aver sperimentato un solo episodio di ansia, ma dopo aver acquisito una ‘ lunga esperienza’ che lo conduce, poi, a sentirsi inefficace di fronte agli eventi percependoli sempre più minacciosi.

Il rimuginio: un meccanismo di mantenimento dell’ansia

Un fenomeno mentale che accompagna l’ansia e che contribuisce al suo mantenimento è il rimuginio. Tale termine, introdotto da Borkovec (Borkovec, Inz, 1990; Borkovec et al 1993), è la continua autoripetizione del timore del danno che viene interpretato come irreparabile, incontrollabile e che viene rappresentato mentalmente in forma verbale e astratta. Nel rimuginio (worry) si assiste ad una predominanza del pensiero verbale negativo dove, il soggetto, tende a prevedere gli eventi futuri in termini catastrofici coinvolgendo poco l’immaginazione concreta e futura (Freeston, Dugas, Ladoucer, 1996, Molina, Borkovec, Peasley, 1998).

Infatti, quando si rimugina, non ci si limita solo a preoccuparsi e a pensare in forma verbale agli scenari negativi che potrebbero verificarsi ma si è impegnati in un’attività impegnativa e dispendiosa, il rimuginio appunto. E’ come se si continuasse a ripetersi mentalmente che “le cose non stanno andando bene, che qualcosa non va, che da un momento all’altro potrebbe accadere qualcosa di terribile, definitivo e irreversibile e che non sarò in grado di gestire tali eventi nefasti”. L’esito di tale distorsione del processo interpretativo si traduce nel comportamento di fuga o di evitamento che ha l’effetto immediato di ridurre i sintomi ansiosi ma che, a lungo termine, alimenta la convinzione di pericolosità dell’ambiente e di reale inefficacia nel fronteggiamento.

Le credenze patologiche dell’ansia

L’analisi sulle credenze psicopatologiche dell’ansia ci permettono di identificare i contenuti disfunzionali sottesi ai disturbi e comprendere meglio che cosa effettivamente il paziente teme. Nello specifico, le principali credenze cognitive sono (Sassaroli et al, 2006):

– timore eccessivo del danno e tendenza alla previsione negativa o pensiero catastrofico, ovvero la tendenza dei pazienti ad immaginare conseguenze negative e ad interpretare il mondo esterno come pericoloso;

– timore dell’errore o perfezionismo patologico, definito come la preferenza a prestare attenzione agli errori piuttosto che ai risultati positivi e a temere che, in seguito a tale errore, si manifesti una catastrofe;

– intolleranza dell’incertezza, ovvero la tendenza a non poter sopportare la presenza del dubbio o della possibilità di non conoscere esattamente tutti i possibili scenari che potrebbero presentarsi;

– autovalutazione negativa definita come la valutazione in termini negativi delle proprie capacità di fronteggiamento e la derivante situazione catastrofica come esito delle proprie fragilità.

– bisogno di controllo e l’illusione di poter prevedere esattamente come andrà il futuro (anche attraverso il rimuginio);

– intolleranza delle emozioni, definita come la tendenza ad interpretare ogni stato emotivo come negativa o perché sottolinea la convinzione di fragilità/incapacità o perché ritenuta prova dell’imminente catastrofe;

– eccessivo senso di responsabilità, ovvero la tendenza ad interpretare in maniera catastrofica e a porsi come unici responsabili di tale situazione.

Secondo Sassaroli et al (2006), il pensiero catastrofico, sebbene sia un costrutto ampio e vago, rappresenta lo stato ansioso mentre l’intolleranza dell’incertezza, il perfezionismo e il bisogno di controllo riproducono in maniera più dettagliata e sovraordinata la gerarchia dell’ansia. Ciò che invece alimenta e cronicizza il disturbo ansioso sono l’autovalutazione negativa e l’intolleranza delle emozioni, così come riscontrabile nello stralcio del nostro colloquio.

L’imprevedibile ci fa paura

Ritornando per un momento al nostro caso, che cosa spaventa il nostro paziente? Nell’ansia, così come nella paura, ciò che viene minacciato è uno scopo ma, cosa è considerato davvero minaccioso?

Kelly (1955) sostiene che è minaccioso ciò che è imprevedibile e che l’ansia segnala la presenza di eventi che si verificano al di là dei propri sistemi di costrutti. L’imprevedibile fa paura perché non si riesce ad immaginare una vita così diversa da come normalmente la viviamo. Questo significa che anche solo pensare alla possibilità di avere un problema al cuore, che è l’organo deputato alla vita, spaventa molto e immaginiamo che la nostra vita possa essere compromessa alla sola idea di pensarlo danneggiato.

L’ignoto fa paura, ma non è detto che l’oggetto della nostra paura sia veramente così terribile.

La medicina ci dimostra quotidianamente che è possibile continuare a svolgere la vita normalmente pur avendo le arterie danneggiate o dopo aver sostituito una valvola cardiaca.

Un altro aspetto che terrorizza il paziente è la sensazione di impotenza e di imprevedibilità di fronte all’evento. L’idea che possa accadere qualcosa di spiacevole e che, malgrado i tentativi di previsione, esso sfugga dal nostro controllo, genera e alimenta la sensazione di minaccia percepita che si traduce con un ipermonitoraggio dei segnali corporei ed esterni. Il continuo ipercontrollo, nell’illusione che possa servire ad evitare l’evento temuto, impedisce l’accettazione che questo possa effettivamente verificarsi (Sassaroli et al., 2006).

In tutti i casi e indipendentemente dal fatto che l’evento minaccioso sia poco prevedibile o incontrollabile, ciò che spaventa il paziente è l’esito finale, è il non riuscire a rappresentare se stessi subito dopo che l’evento terrificante sia accaduto (Sassaroli et al., 2006). Quindi, quando il paziente arriva in seduta, egli porta con sé un bagaglio ricco di preoccupazioni e timori legati alla possibilità di non poter riuscire a sopravvivere alla catastrofe imminente.

Il collegamento tra ansia e il rischio di infarto o malattie cardiache

Ma perché il ‘nostro’ paziente, tra tanti timori, “sceglie” di concentrare tutta la sua attenzione sul cuore? Perché teme proprio che il suo cuore possa essere vittima dei pensieri ansiogeni? Esiste effettivamente un legame tra e ansia e rischio di infarto o malattie cardiache?

La risposta è rintracciabile in alcuni studi fisiopatologici che potrebbero essere alla base dell’associazione tra ansia e rischio di infarto o patologie cardiovascolari (Molinari et al., 2007).

Nello specifico:

– la trombogenesi: I soggetti sani sottoposti a condizioni di stress mentale mostrano livelli più alti di catecolamine (epinefrina e norepinefrina) comportando un conseguente aumento di attivazione piastrinica e di coagulazione. Quindi, elevati livelli di ansia possono concorrere all’aggregazione piastrinica e alla formazione di trombi (Frasure-Smith, Lesperance e Talajic, 1995; Markovitz e Matthews, 1991).

– l’aritmogenesi: L’aumento dell’attivazione simpatica, che può essere causata anche dall’ansia, può portare ad un aumento dell’aritmia cardiaca in pazienti già cardiopatici. I risultati delle ricerche evidenziano inoltre che le situazioni di stress mentale nei pazienti aventi già patologia cardiaca li espongono maggiormente ad aritmia ventricolare rispetto ai periodi non stressanti (Gavazzi, Zotti e Rondanelli, 1986);

– l’aumento della richiesta miocardica di ossigeno: Lo stress aumenta la frequenza cardiaca e altera l’equilibrio tra la quantità di ossigeno richiesta dal cuore e quella fornita dal sistema circolatorio (Rozanski, Krantz e Bairey, 1991). Nei pazienti con patologia cardiaca si assiste ad un aumento della resistenza vascolare presente sia durante uno sforzo fisico sia durante il periodo di stress mentale, quale potrebbe essere quello dato dagli stati d’ansia (Goldberg et al., 1996);

– l’ ischemia miocardica (Krantz et al., 1996; Mittleman, Maclure, Sherwood et al, 1995). Mittleman e coll. (1995) hanno riscontrato che i pazienti che hanno avuto un infarto miocardico acuto erano più ansiosi immediatamente prima del verificarsi dell’episodio rispetto a quanto riscontrato nelle 24-26 ore successive (Mittleman et al., 1995). Inoltre, un’ulteriore ricerca ha dimostrato che l’ansia può causare rapidi cambiamenti della pressione sanguigna, una conseguente rottura delle placche arteriosclerotiche e un aumento della richiesta di ossigeno da parte del cuore (Rubzansky, Lawachi, Weiss et al, 1998);

– l’anormalità del sistema nervoso autonomo. La funzione cardiaca è regolata da due componenti del sistema nervoso autonomo ovvero il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico (Kamarck e Jennings, 1991; Krantz, Kop, Santiago et al, 1996). Gli agenti fisiologici dello stress attivano il sistema nervoso simpatico, provocando il rilascio di due catecolamine: l’epinefrina e la norepinefrina. In situazioni di distress e di alti livelli di ansia si assiste ad un eccessivo rilascio di catecolamine, sia nelle persone sane che in quelle con patologia cardiaca che arrivano direttamente al cuore. Nei pazienti cardiopatici, sottoposti a stress mentale, è stata riscontrata una positiva correlazione tra i livelli di epinefrina nel plasma e i cambiamenti della frequenza, della gittata cardiaca e della pressione sanguigna (Goldberg, Becker, Bonsall et al, 1996). Inoltre, tra i pazienti con disturbi cardiaci che hanno avuto almeno un infarto miocardico acuto, coloro che presentano livelli di ansia più elevati mostrano livelli maggiori di norepinefrina nel sangue rispetto alla popolazione di controllo (Kamarck e Jennings,1991; Krantz, Kop, Santiago et al, 1996). L’attivazione del sistema nervoso simpatico e dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene sembra essere coinvolta in condizioni ansiose e costituisce un significativo fattore di rischio di infarto per pazienti che hanno avuto episodi di infarto miocardico acuto (Sirois e Burg, 2003).

Un ulteriore modello fisiopatologico per spiegare la relazione tra fattori psicologici acuti, episodici e cronici e la malattia coronaria è stato fornito da Kop (1999). Secondo tale modello, l’ansia stimola l’attività del sistema nervoso autonomo che, a sua volta, stimola la produzione di catecolamine, aumentando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, restringendo le arterie coronariche, e, conseguentemente, aumentando la richiesta cardiaca, l’attività delle piastrine, la coagulazione del sangue e l’infiammazione. Tutte queste variazioni a cascata portano ad avere una maggiore probabilità di sviluppare trombi e aritmie, o un’ alterazione del battito cardiaco, ad un aumento della domanda di ossigeno da parte del miocardio, ad ischemia miocardica e ad una ridotta funzione ventricolare (Molinari et al., 2007);

Avendo preso in esame gli aspetti fisiopatologici è possibile comprendere come esista una correlazione tra ansia e rischio di infarto. Tale associazione è stata indagata in letteratura, tenendo in mente due grandi filoni: il primo prende in esame l’ansia come un fattore predisponente per le malattie cardiologiche; il secondo, invece, considera pazienti cardiopatici e il ruolo dell’ansia come precipitante nella manifestazione di recidive di malattia.

Nel primo caso gli studi eziologici eseguiti su pazienti sani hanno dimostrato come una varietà di disturbi d’ansia (come ad esempio gli attacchi di panico e l’ansia fobica), siano in grado di predire casi di mortalità dovuti a patologie cardiovascolari e gli episodi di infarto miocardico acuto nel corso di lunghi periodi di follow-up (20 anni). Questa relazione è risultata essere indipendente dall’impatto di altri importanti fattori di rischio di infarto cardiovascolare tradizionali (Eaker, Pinsky e Castelli, 1992; Haines, James e Meade, 1987; Kawachi, Coldtiz, Ascherio et al, 1994; Kawachi, Sparrow, Vokonas et al, 1994).

Il secondo filone di studi ha preso in esame pazienti aventi già una diagnosi di malattia cardiaca. Alcuni studi prognostici si sono occupati dell’associazione tra l’ansia ed il rischio di infarto nei pazienti che avevano già una diagnosi di patologia cardiovascolare ma i risultati appaiono, però, contrastanti. Alcune ricerche hanno dimostrato che un elevato livello di ansia prediceva successivi episodi cardiaci, mentre altre non hanno evidenziato alcuna associazione; alcune ricerche hanno addirittura mostrato che l’ansia era associata a maggiori probabilità di sopravvivenza (Molinari et al, 2007).

Nonostante queste contraddizioni, dovute alla specificità delle patologie cardiache considerate dai diversi studi, grande è l’accordo relativo al fatto che l’ansia costituisca, primariamente, un ostacolo per la guarigione fisica. La ricerca di Moser e Dracup (1996) ha dimostrato che i disturbi d’ansia, in seguito all’episodio di infarto, sono associati ad un gran numero di complicanze durante il periodo di ricovero in ospedale quali aritmia letale, ischemia permanente e recidiva dell’infarto. Inoltre, in questi casi, i pazienti con più elevati livelli di ansia trascorrono periodi più lunghi in ospedale o nelle unità di riabilitazione cardiologica (Lane, Carroll, Ring et al, 2001; Legault, Joffe e Armstrong, 1992).

Altre ricerche dimostrano come l’ansia sia un fattore predittivo del rischio di infarto e altri eventi coronarici futuri e dei tempi di sopravvivenza a seguito dell’infarto (Denollet e Brutsaert, 1998; rasureSmith et al., 1995; Thomas, Friedman, Wimbush et al, 1997). Inoltre, i pazienti con cardiopatia coronarica che riportano ansia patologica soffrono di un maggior numero di sintomi a prescindere dalla loro condizione fisica e, oltre a ciò, si avvalgono di un maggior numero di risorse volte alla cura della salute riferendo una più bassa qualità della vita (Brown, Melville, Gray et al, 1999; Lane et al., 2001;Mayou, 2000; Sullivan, La Croix, Baum et al, 1997; Sullivan, LaCroix, Spertus et al,2000).

I pazienti con patologie cardiovascolari e alti livelli di ansia, riprendono le loro attività lavorative meno frequentemente rispetto ai pazienti non ansiosi e, inoltre, presentano maggiori problemi nel riprendere l’attività sessuale a seguito di un episodio acuto (Rosal, Downing, Littman e Ahern, 1994).

L’ansia costituisce un ostacolo anche per l’adattamento psicosociale alla malattie cardiovascolari, impedendo al paziente di aderire al trattamento e quindi di prendersi cura di sé: i pazienti ansiosi risultano scarsamente in grado di apprendere le nuove informazioni riguardanti i cambiamenti legati allo stile di vita, non riuscendo, così a tradurle in effettivi cambiamenti e, ciò li espone maggiormente a rischi di recidiva di malattia (Moser e Dracup, 1996; Rose, Conn e Rodeman, 1994). La condizione d’ansia prolungata e cronica possono condurre i pazienti a soffrire della cosiddetta “invalidità cardiaca”. Questo termine viene utilizzato per descrivere un sottoinsieme di pazienti con malattie cardiovascolari il cui grado di debilitazione o disabilità in seguito alla diagnosi o ad un episodio acuto, non può essere spiegato dalla gravità della loro condizione fisica (Sykes, Evans, Boyle et al, 1989; Sullivan et al., 1997; Sullivan et al., 2000).

Una recente revisione della letteratura ha concluso che i disturbi relativi ad ansia, depressione e ostilità sono molto associati fra loro e possono essere considerati, nel loro insieme, dei fattori di rischio di infarto o malattie cardiovascolari (Suls e Bunde, 2005). Precedentemente anche la revisione effettuata su studi prospettici (Rutledge, Hogan, 2002) aveva evidenziato come i fattori di ansia, depressione e rabbia fossero collegati, al netto dell’effetto delle variabili di tipo biomedico, con le diverse malattie cardiovascolari, anche l’ipertensione.

Recentemente Tully et al. (2013) hanno dimostrato come il disturbo d’ansia generalizzato (GAD) non è secondo alla depressione come motivo di richiesta di supporto psicologico nei pazienti con patologie cardiache. In particolare, diversi studi hanno rilevato che l’ansia è comune tra gli individui affetti da malattie cardiovascolari e anche tra i pazienti ricoverati in riabilitazione cardiaca a seguito di un evento dove il tasso di prevalenza è compreso fra il 70% e l’80% tra i pazienti che soffrono di un episodio cardiaco acuto, e persiste in maniera cronica in circa il 20-25% degli individui con patologie cardiovascolari che abbiano avuto o meno un episodio cardiaco acuto.

Moser e Dracup (1996) hanno sottolineato che nei pazienti con infarto miocardico, un tasso fra il 10% e il 26% manifesta livelli di ansia più elevati rispetto a quelli di pazienti con diagnosi di disturbo psichiatrico. Un’ulteriore più recente ricerca ha rilevato che la prevalenza di ansia a seguito di infarto del miocardio è maggiore nelle donne rispetto agli uomini, riscontrando questa differenza in diversi gruppi culturali, appartenenti sia al mondo occidentale che asiatico (Moser, Dracup, Doering et al., 2003).

Elisabeth J. Martens e collaboratori del Dipartimento di Psicologia Medica presso l’Università di Tilburg in Olanda (2010) hanno, infine, di recente descritto che i pazienti con malattia coronarica stabile e disturbo d’ansia generale presentavano un 74% di rischio di infarto o altri eventi cardiovascolari, come ictus e morte, nettamente maggiore rispetto a quelli con sola malattia coronarica.

Concludendo: il legame tra ansia e rischio di infarto

L’ansia può essere una reazione normale ad un evento traumatico quale può essere un evento cardiaco, ma nei casi in cui raggiunge livelli estremi o persiste nel tempo può avere conseguenze molto negative per la salute fisica e mentale (Molinari et al, 2007).Tali risultati, di certo, devono condurre a riconoscere i disturbi d’ansia come un importante fattore di rischio di infarto cardiovascolare modificabile ed essere di monito al clinico per non trascurare l’indagine emotiva e relativa allo stato dell’umore dei propri pazienti nella sua pratica professionale.

L’ansia, come abbiamo visto, è un emozione naturale che garantisce la sopravvivenza in quanto ‘sorella’ della paura. Ma non per questo va sottovalutata. Se i livelli di preoccupazione raggiungono livelli elevati e se si mettono in atto degli evitamenti nel tentativo di riduzione della sintomatologia, questi, con il tempo, limitano notevolmente la vita del soggetto costringendolo poi a dover alzare sempre di più la posta in gioco per far fronte alla minaccia che vede presentarsi di giorno in giorno. Tale percezione della minaccia accompagnata anche dall’idea di non riuscire a gestire quanto sta accadendo, mina notevolmente l’autostima della persona e a sentirsi preoccupato e senza via di fuga. Ridurre i livelli di intensità dell’ansia rendendola tollerabile è fondamentale anche per far sì che il disturbo d’ansia non diventi un fattore precipitante nella malattia cardiovascolare.

Pertanto, imparando a riconoscerla, a denominarla e a comprendere le sue componenti, sarà possibile ipotizzare un intervento cognitivo- comportamentale efficace per il suo trattamento.