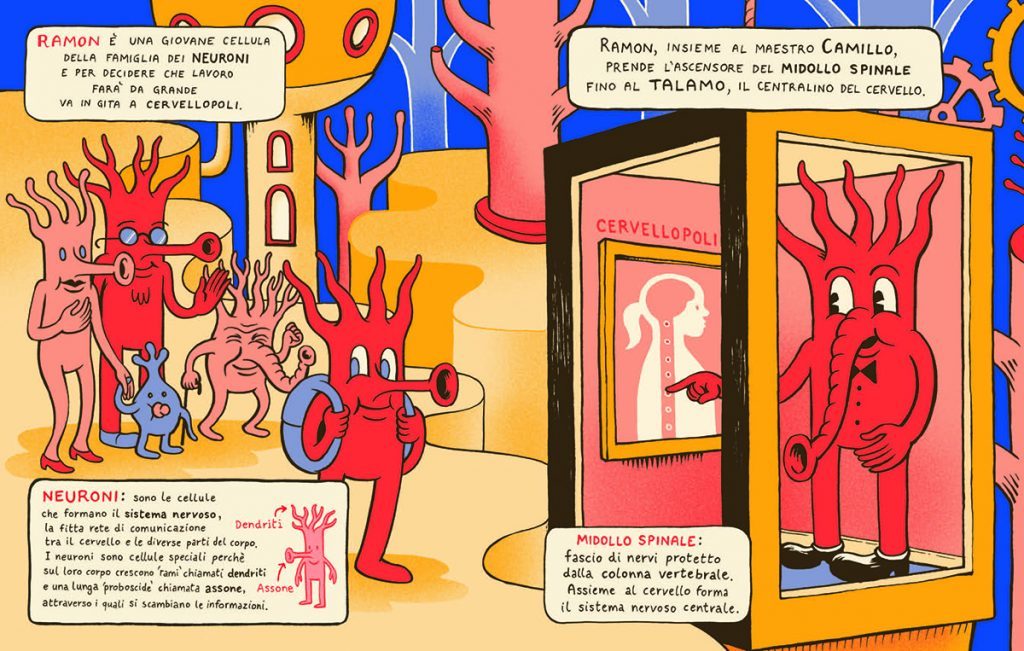

L’organizzazione delle attività ludoterapiche nei reparti pediatrici: l’esempio di una sessione ludoterapica nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma

Le attività ludoterapiche (altrimenti dette terapia del gioco o play therapy) presso i reparti pediatrici sono una risorsa importante per contribuire alla cura del bambino malato e per aumentare le sue capacità di resilienza.

Alessia Pizzimenti

Le attività ludoterapiche: il ruolo del gioco nei reparti pediatrici

Dal 1989, anno in cui l’Assemblea delle Nazioni Unite a New York stilò la Convenzione sui diritti del Fanciullo, è ormai assodato come diritto fondamentale dei bambini il diritto al gioco (art. 31). Tale diritto, in quanto imprescindibile, deve essere riconosciuto anche nelle strutture ospedaliere.

A livello europeo nel 1988 è con la “Carta di Leiden” dell’European Association for Children in Hospital (EACH) il gioco e lo studio vengono annoverati tra i diritti fondamentali dei bambini che vivono l’esperienza dell’ospedalizzazione. In Italia è il decreto legislativo n. 502 del 1992 che ha dato una spinta alla concreta elaborazione e diffusione della Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale sul territorio nazionale. Nella versione del 2007 possiamo leggere:

I bambini e gli adolescenti devono avere quotidianamente possibilità di gioco, ricreazione e studio – adatte alla loro età, sesso, cultura e condizioni di salute – in ambiente adeguatamente strutturato ed arredato e devono essere assistiti da personale specificatamente formato per accoglierli e prendersi cura di loro (Abio, SIP, 2007- art. 7).

Come si nota da questo breve excursus i legislatori hanno ben compreso l’importanza del

gioco per la crescita dei bambini e se “

il gioco, basato sull’intenzione di divertirsi e sullo sviluppo psicosociale, fornisce nuove sensazioni, crea e ricrea situazioni di vita giornaliere ed aiuta i bambini a scoprire il mondo” (Francioso, 2016) un’attenzione particolare deve essere posta all’organizzazione del

tempo del gioco nei reparti pediatrici.

E’ infatti raccomandato che nell’organizzazione dei reparti ospedalieri dedicati ai bambini e agli adolescenti si debba prevedere uno spazio dedicato al gioco dove non vengano effettuati atti medici e/o infermieristici. Inoltre, così come per quanto riguarda i docenti in ospedale (capitolo molto interessante dell’umanizzazione delle cure ospedaliere ma che qui non tratteremo), è evidenziata l’importanza della presenza di personale debitamente formato sulle specificità del contesto ospedaliero e delle patologie. Chi si occupa di attività ludoterapiche, ovvero i ludoterapisti, operano in un reparto ospedaliero con il compito specifico di organizzare e scegliere le attività di gioco.

Le attività ludoterapiche in ematoncologia pediatrica

In questo scritto vogliamo puntare l’attenzione sulle attività ludoterapiche in un contesto ospedaliero specifico: l’ematoncologia pediatrica. Se ogni diagnosi di patologia in età pediatrica (anche la semplice influenza stagionale) crea una riorganizzazione dei ritmi di tutta la famiglia, la possibilità e poi la certezza di una diagnosi di cancro crea, comunque, una destabilizzazione emotiva per tutto il nucleo familiare.

Nel momento in cui la diagnosi irrompe in una famiglia, una serie di meccanismi di difesa viene messa in atto nel tentativo di “controllare” l’evoluzione della propria storia, bloccando il ciclo vitale alla fase immediatamente precedente l’insorgenza della malattia. Il tentativo, illusorio, è quello di evitare di andare verso un futuro che comporta una minaccia di morte (Paglia, 2007).

In questo contesto il gioco può diventare il contenitore espressivo delle emozioni collegate all’ospedalizzazione e alla malattia. Emozioni che possono prendere tutte le direzioni: positive e negative. Per questo parte importante della formazione dei ludoterapisti, iniziale e continua, è incentrata sulla cura della relazione e dell’incontro con l’“altro”.

Uno degli obiettivi delle attività ludoterapiche è la sintonizzazione con le emozioni dei bambini e degli adolescenti al fine di aiutarli ad elaborare i vissuti legati all’ospedalizzazione e alla malattia. Per dirlo con le parole di Zaratti i ludoterapisti

Sono persone con competenze svariate e diversificate: attori, musicisti, fumettisti, psicologi e sociologi ma […] la caratteristica che «li accomuna» ossia la sensibilità, intesa come profondità del sentire, sensibilità per cui le “cose non sono solo come appaiano (Zaratti, 2012).

Giocare e mettersi in gioco in ogni situazione purché ci siano le condizioni emotive di disponibilità e reciprocità relazionale (Bateson, 1996) è uno degli assunti di base della ludoterapia in ospedale. Per questo il modo migliore per far comprendere gli aspetti teorici delle varie attività ludoterapiche è raccontare una giornata di gioco.

La preparazione della Sessione di Ludoterapia

Si è nel periodo prenatalizio del 2016. Presso il reparto di Oncologia pediatrica l’associazione Sale in Zucca Onlus offre due pomeriggi a settimana di ludoterapia. Il giorno precedente all’intervento le due ludoterapiste si contattano per ragionare e riflettere sulle possibilità di gioco da proporre. Decidono di fare come attività ludoterapiche dei lavoretti manuali a tema natalizio, ma cercando qualcosa che stimoli il gioco competitivo.

Le precedenti attività ludoterapiche proposte consistevano in molti “lavoretti” di decorazione ma, pur rimanendo nel tema, si sentiva la necessità di modificare il target emotivo e rintracciare emozioni legate all’aggressività. Dopo molte idee si decide per la costruzione del calcio balilla usando come giocatori Elfi e Renne. In questa maniera il tema natalizio entrerà comunque in ospedale. E’ importante quando si organizzano le attività ludoterapiche che queste siano sintonizzate con il tempo fuori dal reparto. Nei reparti ospedalieri il tempo è scadenzato dalle indicazioni infermieristiche e mediche, la temperatura delle stanze è pressoché la stessa in tutte le stagioni, la luce preponderante è quella artificiale. In tutto questo mondo ovattato, ancor di più per le lungo degenze, le attività ludoterapiche a tema, tra cui la decorazione della sala giochi e delle stanze di degenza, riportano il tempo della vita. Tempo fatto di variazioni termiche, olfattive, visive ed emotive.

Così, se è vero che a Natale si è tutti più buoni, la bontà non implica la cancellazione delle emozioni negative. Le emozioni cosiddette negative (rabbia, invidia etc.) possono essere giocate in maniera sana attraverso la competizione sportiva. Portare la competizione sportiva in un reparto di oncologia pediatrica è arduo, ma non impossibile.

In questa cornice si inserisce l’idea della costruzione del calcio balilla fatto di Elfi contro Renne.

Il calcio balilla Elfi contro Renne realizzato dai bambini del Reparto

L’entrata nel reparto: la presentazione delle attività ludoterapiche

Per entrare in reparto e portare da subito l’aria di novità collegata alla preparazione del gioco, oltre al camice colorato le ludoterapiste indossano un cappello da Elfo e delle corna da Renna: una diviene il capitano della squadra delle Renne e l’altra degli Elfi.

Anche i collaboratori e il personale infermieristico vengono incuriositi e la consueta valutazione delle condizioni cliniche dei bambini diviene un momento divertente: chi farà parte di quale squadra? Il personale medico, infermieristico e i collaboratori del reparto sono una sorta di beneficiari secondari dell’azione del ludoterapista. Fare turni di otto ore al giorno in un reparto ospedaliero, a maggior ragione dentro l’oncologia pediatrica, espone a fonti di stress psichico ed emotivo importanti. Queste categorie di lavoratori sono esposti al rischio di burnout (Tetzlaff, 2016). Portare dall’esterno un po’ di freschezza e di novità può aiutare gli operatori sanitari a diversificare la routine e quindi contribuire alla prevenzione del burnout (Italia et al, 2008).

In questa giornata di intervento le ludoterapiste trovano una situazione clinica dei bambini costellata di tante necessità. Secondo le indicazioni delle infermiere cinque bambini potranno uscire dalla stanza. Due più grandi sono in isolamento completo, una bambina è appena entrata, trasferita dal reparto di neurochirurgia infantile.

Come indicazione di principio delle attività ludoterapiche nei reparti ospedalieri il lavoro in gruppo è sempre preferibile (Pizzimenti, Paglia, 2016). I bambini e i ragazzi tendono a stare nelle loro stanze, trascorrendo il tempo con TV, videogiochi, cellulari, tablet. Uscire dalla stanza e giocare insieme ad altri bambini permette di rintracciare la loro normalità dell’essere un bambino. E’ compito di noi ludoterapisti organizzare dei giochi che siano fruibili e gestibili dai bambini anche in presenza di impacci dovuti alle necessarie flebo, derivazioni etc.

La proposta ludica

Avute le indicazioni cliniche, compito del ludoterapista è valutare le disponibilità emotive al gioco dei bambini. Con questo spirito si inizia il giro delle stanze. La bambina di cinque anni è già pronta a seguirci in sala giochi, curiosa di valutare qualsiasi proposta di gioco. E’ da diverso tempo in cura presso il reparto e conosce molto bene l’associazione; nonostante la sua provenienza da un paese dell’est Europa la comprensione reciproca è ormai molto buona: fatta di sorrisi, gesti e qualche parolina.

Una ludoterapista inizia ad andare con lei in sala giochi, mentre l’altra prosegue il giro delle stanze. L’altro amico “storico” dell’associazione (un bimbo di quattro anni rumeno) è sul letto con una busta piena di supereroi. Era appena arrivato un Babbo Natale anticipato. Le ludoterapiste decidono di non disturbare il suo momento di gioco, sono presenti degli amici di famiglia. Passerà il pomeriggio in piacevole compagnia. La sua compagna di stanza è invece molto stanca e vuole solo riposare. In questa stanza si ha l’esempio concreto di due tipologie di rifiuto della proposta di gioco.

Il rifiuto della relazione è sempre un momento difficile da gestire per il ludoterapista. Quanto tempo dedicare al convincimento? Quanto insistere? In queste due situazioni la scelta è stata di accoglienza dell’autenticità del momento e di rispetto da un canto della gioia familiare, dall’altro della visibile stanchezza (Zaratti, 2012).

I bambini in ospedale si trovano molto spesso a non poter esercitare il loro diritto al rifiuto anche di pratiche dolorose o comunque fastidiose. Le proposte di gioco possono essere rifiutate! Paradossalmente questo è il modo per ridare gradi di libertà ai bambini; avendo una continuità di attività ludoterapiche in reparto e dovendo, purtroppo per loro, stare a volte dei mesi ricoverati, ci potrà essere un’altra occasione per giocare insieme.

Nelle stanze successive la situazione è diversa. Il bambino (due anni, italiano) verrà in sala giochi con la mamma al termine dell’infusione del farmaco. La bambina (quattro anni, ucraina) si è da subito intimidita e nascosta dietro al suo tablet. La comprensione linguistica è molto difficoltosa e anche la mamma parla solo la sua lingua d’origine. Non vuole uscire dalla stanza. Ma la sensazione netta della ludoterapista è di una bambina molto intimidita ma con tanta voglia di giocare.

La costruzione del gioco e l’improvvisazione

Si rientra in sala giochi con l’unica bimba al momento disponibile. A questo punto il nostro obiettivo diviene la costruzione del gioco spacchettando le varie parti per permettere ai bambini di partecipare al divertimento, assemblarlo in sala giochi e lasciarlo lì per future competizioni. La sala giochi sarà il punto cruciale dove si creerà la struttura del calcio balilla e si assembleranno le varie parti. Una delle capacità fondamentali di un buon ludoterapista è l’improvvisazione in base alle condizioni mediche ed emotive dei bambini che trova in reparto. La coppia dei ludoterapisti si divide: la ludoterapista junior coordina i lavori in sala giochi per costruire e colorare la base del calcio balilla. La ludoterapista senior porta il gioco nelle stanze disegnando e costruendo i vari personaggi.

Con la bambina ucraina la comunicazione è soprattutto gestuale. Grazie all’incoraggiamento della mamma segue il lavoro proposto: colorare gli Elfi. La ludoterapista disegna a specchio, colorando un Elfo davanti alla bambina, per superare la barriera linguistica grazie all’esempio concreto. Piano piano la piccola si scioglie e regala una serie di sorrisi e risate. Finiti tutti gli Elfi la ludoterapista torna in sala giochi per preparare la costruzione delle Renne.

Ci si dedica alla bambina appena arrivata in reparto, cogliendo la preoccupazione delle infermiere per una situazione familiare di difficile comprensione. Nella stanza singola la

ludoterapista trova una ragazzina di undici anni, italiana ma di un’altra regione, accompagnata dalla nonna e dalla mamma. Sta a letto, con flebo e i capelli raccolti da una garza: segno evidente del passaggio dalla neurochirugia infantile. La nonna da subito dice che la bambina ha difficoltà visive importanti dovute all’intervento appena subito. Ecco che le doti di improvvisazione del

ludoterapista devono nuovamente entrare in gioco.

Prima di tutto la sintonizzazione emotiva sul desiderio della bambina. Vuole giocare ed è molto interessata al disegno. La ludoterapista organizza una postazione sul letto adattando il tavolino alle possibilità di movimento della piccola paziente e si inizia. La ludoterapista avvolge la mano della bambina con la sua e insieme disegnano e colorano. La scelta del colore è sempre della bambina e c’è una continua richiesta della ludoterapista alla bambina di valutazione del risultato finale. L’obiettivo in questo caso è far percepire alla piccola paziente la sua competenza nel disegno, ridarle gradi di autonomia per lo meno decisionale e ridare ai familiari l’immagine di una ragazzina propositiva.

Il messaggio che si vuole trasmettere con l’esempio dell’attività è che anche se l’intervento chirurgico ha, al momento, diminuito alcune capacità e funzioni, con il giusto aiuto si possono raggiungere dei risultati e divertirsi. Vista l’impossibilità della bambina di fare movimenti fini delle mani, la ludoterapista userà le forbici per ritagliare i personaggi, questo tempo sarà dedicato alla chiacchiera sulla sua passione per il disegno. Quasi in sincrono gli infermieri entrano nella stanza per montare il monitoraggio con il saturimetro al dito. Subito la bimba chiede se devono fare altre punture, prontamente il personale infermieristico risponde di no.

La ludoterapista, mentre ritaglia le Renne, diventa mediatore emotivo della richiesta della bambina, mostrando curiosità per l’apparato elettromedicale e chiedendo spiegazioni agli infermieri sul suo funzionamento: come rileva la quantità di ossigeno nel sangue? Avendo la bambina undici anni potrebbe anche lei essere incuriosita e conoscendo maggiormente le macchine averne meno paura. Nel momento dell’ attività ludoterapica dedicato ad incollare i personaggi sul cartoncino la ludoterapista aiuta la bambina a mobilizzare ambedue le braccia facendo una piccola forma di riabilitazione. La bambina pigia sul cartoncino con tutta la forza che ha, con evidente soddisfazione. Ora che il lavoro è concluso la ludoterapista si congeda per andare ad assemblare il tutto.

Durante queste attività ludoterapiche, in sala giochi il clima è leggermente confusionario, come in una qualsiasi ludoteca che ospita bambini piccoli. L’obiettivo di dare normalità attraverso il gioco è raggiunto! Ci sono il bimbo di due anni con la mamma e la bimba di cinque. C’è la musica di Natale di sottofondo, i bambini che stanno finendo di dipingere la base del calcio balilla e la ludoterapista che cerca soluzioni creative per fare i supporti ai personaggi.

Alla fine con pazienza e determinazione il calcio balilla Elfi contro Renne è terminato. Per creare comunque lo spirito di un lavoro di gruppo, anche se effettuato in parte nelle stanze, si fa il giro del reparto con il risultato finale. Si presenta il gioco a tutti i bambini, dando soddisfazione del loro operato a coloro che hanno contribuito. Tutti i bambini sapranno dove trovare il nuovo gioco per sfidarsi quando vorranno.

Conclusione: l’importanza del gioco nel rispetto delle emozioni

Winnicott (1971) scrive

E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il sé. […] Sulla base del gioco viene costruita l’intera esistenza dell’uomo come esperienza.

Per i bambini e le famiglie che devono affrontare la diagnosi e la cura di una patologia oncologica il gioco può divenire uno dei mezzi affinché questo evento di vita possa divenire esperienza. Nei reparti ematoncologici, incontrare ludoterapisti formati può fare la differenza perché permette ai bambini di giocare tutta la gamma delle emozioni presenti nel qui ed ora delle sessioni delle attività ludoterapiche.

Come si è voluto far emergere dal racconto della giornata di intervento, le variabili che i ludoterapisti devono prendere in considerazione nell’organizzazione della sessione ludica sono molteplici: mediche, infermieristiche, situazionali, emotive etc. Il punto fermo che orienta le attività ludoterapiche è la volontà di incontrare nel gioco i bambini presenti in reparto rispettando il loro mondo emotivo.

Rintracciare la normalità di un pomeriggio di gioco con i bambini avendo anche solo per pochi istanti la sensazione di trovarsi in una ludoteca qualsiasi e non in un reparto ospedaliero dà ai bambini e a tutti i presenti una “ricarica emotiva” che servirà a gestire i momenti più stressanti della degenza.

Abbiamo visto come uno dei nodi fondamentali per i ludoterapisti, dove la formazione e il contenimento emotivo sono di fondamentale importanza, è la gestione del rifiuto al gioco. Essere un ludoterapista formato e competente significa riuscire a discernere il rifiuto che va rispettato da una timidezza che va incoraggiata. E’ viaggiare sul filo del funambolo avendo come barra di equilibrio la formazione e la supervisione clinica e come rete di sostegno il compagno ludoterapista e tutto il gruppo dei colleghi. Per usare una metafora di Bateson: “Una mano non è cinque dita ma quattro relazioni” (Bateson, 1997).

Un altro elemento importante durante il gioco è la funzione di mediatore emotivo che il gioco assume e che il ludoterapista deve essere in grado di governare. Come un bravo timoniere non cerca la burrasca, ma se la incontra accompagna la barca sulle onde attraversandola o se è troppo impetuosa cambiando rotta. Fuor di metafora le emozioni che possono innescarsi durante il gioco non vanno soffocate, qualunque esse siano, ma attraverso il gioco possono essere esperite. Il raccordo con il servizio psicologico di riferimento del reparto è fondamentale per il piccolo degente per continuare l’elaborazione con altri mezzi e per il ludoterapista per avere un feedback sul suo lavoro.

Da quanto descritto ci sembra evidente come i legislatori in questo caso hanno realmente colto nel segno. Quando le varie edizioni delle Carte dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale vengono realmente applicate, la realtà di un reparto che cura i tumori in età pediatrica e le condizioni della degenza divengono più leggere e sopportabili.