Siamo davvero così razionali come crediamo? L’irrazionalità nei processi decisionali

Possiamo definire la razionalità come la capacità di scegliere tra più alternative ciò che permette il massimo guadagno personale con la minima perdita; la capacità riflessiva che ci distingue come esseri umani ci permette di richiamare alla mente concetti ed immagini che ci consentono di creare dei collegamenti tra la situazione attuale e i suoi possibili sviluppi, permettendoci di modulare il nostro comportamento nel tentativo di raggiungere i nostri obiettivi.

Alessia Brugaletta – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Milano

Qual capolavoro è l’uomo! Come nobile nell’intelletto! Come infinito nelle sue facoltà! Quale espressione ammirabile e commovente nel suo volto, nel suo gesto! Un angelo allorchè opera! Un Dio quando pensa! Splendido ornamento del mondo! Re degli animali!…

(William Shakespere, Amleto, atto 2 scena 2)

Difficilmente qualcuno potrebbe essere migliore di William Shakespere nel descrivere ciò che il senso comune ci suggerisce fermamente: la capacità di pensare e la nostra razionalità sono qualcosa che ci rende unici e che reputiamo pressoché infallibile. Infatti pur scontrandoci quotidianamente con la difficoltà che questo complesso compito cognitivo ci crea siamo, nonostante tutto, abbastanza fiduciosi della sua efficienza.

Cercando di delineare i contorni di quel che comunemente chiamiamo razionalità, la possiamo definire come la capacità di scegliere tra più alternative ciò che permette il massimo guadagno personale con la minima perdita.

La capacità riflessiva che ci distingue come esseri umani ci permette di richiamare alla mente concetti ed immagini che ci consentono di creare dei collegamenti tra la situazione attuale e i suoi possibili sviluppi, permettendoci di modulare il nostro comportamento nel tentativo di raggiungere i nostri obiettivi.

Ognuno di noi infatti, tutti i giorni è alle prese con tantissime decisioni da prendere tra varie opzioni possibili. Alcune di queste possono avere conseguenze limitate nel tempo e di solito l’esito riguarda solo la persona che effettua la scelta (decidere cosa mangiare per cena o se andare a lavoro in autobus oppure prendere la bicicletta, scelta più faticosa ma certamente più salutare); altre invece possono avere effetti, positivi o negativi, a lungo termine e magari coinvolgere non solo chi effettua la scelta ma anche altre persone che con lui si relazionano (scegliere di cominciare una scuola di specializzazione quadriennale, per esempio)

La razionalità umana, come agisca e che obiettivi si prefigga, è stata oggetto d’interesse fin da tempi antichi; Platone ed Aristotele per primi hanno cercato di delineare i suoi modi di operare. A loro si deve la descrizione dei processi induttivi e deduttivi di acquisizione della conoscenza; questa, secondo Aristotele, potrebbe procedere in due direzioni: partendo dall’osservazione di dati sensibili del particolare per poi risalire attraverso un procedimento logico ad una regola universale (procedimento induttivo); o viceversa partendo da regole universali, colte tramite l’intuizione, per discendere attraverso il ragionamento sillogistico al particolare. Così è nato l’interesse per la consequenzialità logica che è alla base del metodo scientifico e che spesso è considerata l’unica via del ragionamento umano.

La visione ereditata da filosofi classici e fatta propria dell’economia, prevede un essere umano capace di effettuare un’analisi costi/benefici delle varie opzioni di scelta e di ragionare su questi seguendo la logica formale. I differenti scenari sarebbero considerati uno alla volta e, avendo in mente i propri obiettivi da raggiungere, la logica condurrebbe alla soluzione migliore tra quelle disponibili. Le emozioni e i sentimenti sono a lungo stati considerati degli intrusi che intralciano il fluire del ragionamento logico; anche il senso comune infatti tramanda la convinzione che in alcune circostanze l’emozione possa distruggere il ragionamento (la raccomandazione non essere una testa calda ci fa capire immediatamente come l’emozione non sia una componente gradita del ragionamento).

Tuttavia la logica formale da sola non appare una soluzione soddisfacente per spiegare il funzionamento della mente degli individui; la razionalità così descritta richiederebbe un tempo troppo lungo che non si conforma a quella che è l’esperienza soggettiva. Solo in rari casi una scelta difficile viene studiata analiticamente facendo una lista dettagliata dei pro e dei contro mentre spesso gli esseri umani prendono decisioni in minuti o in un tempo anche più breve.

Neuroscienze e decision making

La razionalità ed il ragionamento umano hanno continuato ad essere oggetto d’interesse anche in anni decisamente più recenti rispetto a quando se ne sono occupati Platone & Co. L’avvento delle neuroscienze con l’interesse per le differenti funzioni cognitive e, ove possibile, con l’individuazione dello specifico substrato neurale che sottende la funzione stessa; ha permesso una visione più dettagliata di cosa voglia dire ragionare e che specifiche operazioni siamo in grado di compiere durante questo complicato compito.

Le funzioni esecutive sono un insieme di abilità cognitive che consentono di affrontare situazioni nuove e complesse e di adattarsi all’ambiente. Sovraintendono tutte le altre funzioni cognitive che quindi sono implicate nel loro funzionamento; così attenzione, linguaggio e memoria vengono regolate con il fine di migliorare l’adattamento dell’organismo all’ambiente. Implicano la capacità di prendere decisioni, pianificare obiettivi e strategie considerando gli effetti a breve e lungo termine.

I processi cognitivi complessi che sono richiesti nelle funzioni esecutive sono mediati dall’attività di una specifica area della corteccia cerebrale, la corteccia frontale. Questa è una delle parti evolutivamente più recenti del cervello umano che possiede numerose connessioni con il resto dell’encefalo; connessioni sia con il resto della corteccia cerebrale che con le strutture sottocorticali, in questo modo integra informazioni provenienti dall’ambiente esterno ed interno all’organismo. A livello funzionale questo si traduce nella capacità di connettere informazioni somato-sensoriali con processi di programmazione di azioni motorie e di utilizzo di concetti; di monitoraggio delle conseguenze del proprio comportamento oltre che la modulazione delle informazioni emozionali. Con il termine decision making nel campo delle neuroscienze si intendono un particolare gruppo di funzioni esecutive, quelle connesse alla capacità decisionale, che ha il fine di effettuare scelte vantaggiose per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La connessione che questo intero processo possiede con il mondo esterno e con gli altri (adattamento alle circostanze) fa sì che molte delle scelte coinvolte nel processo di decision making maturano nell’interazione tra più individui. Il contesto sociale modula il processo decisionale e ne articola maggiormente la struttura, in questo modo può avvenire la sottomissione degli obiettivi personali alle regole culturalmente condivise che governano le interazioni della vita reale.

Disfunzioni a questo livello di attività celebrale provocano modificazioni del comportamento che possono manifestarsi anche in assenza di compromissioni negli altri domini cognitivi. Gli individui divengono così incapaci di regolare il proprio comportamento in risposta alle esperienze precedenti oltre a poter manifestare ciò che è stato descritto come sociopatia acquisita (complessa condizione responsabile di cambiamenti di personalità che Blumer e Benson già nel 1975 descrivevano come di tipo “pseudopsicopatico”).

Il ruolo delle emozioni

Antonio Damasio (1994) introduce emozioni e sentimenti all’interno di questa complicata equazione che ha come risultato il ragionamento e la capacità di prendere decisioni. Quando la razionalità è all’opera si creano nella nostra mente degli scenari di esiti e risposte possibili che si susseguono sotto forma di immagini successive; non si tratta di un processo che avviene in un “ambiente mentale” nuovo ma che si costruisce su di un repertorio di immagini e situazioni derivanti dall’esperienza. Alcune delle alternative di scelta così create condurranno ad un esito negativo. Questi scenari saranno accompagnati da spiacevoli sensazioni, prevalentemente fisiche, derivate dall’emozione associata al possibile esito negativo (per esempio una spiacevole sensazione alla bocca dello stomaco). Questa sensazione corporea spiacevole forza l’attenzione sul possibile esito negativo; in questo modo assume il ruolo di segnale d’allarme che induce ad escludere quella particolare alternativa di scelta. Questo meccanismo è stato definito marcatore somatico proprio per sottolineare il suo legame con il corpo, pur includendo sia sensazioni viscerali che non viscerali, che il suo ruolo di segnalazione della valenza di una determinata scelta.

I marcatori somatici, che per inciso possono avere anche una valenza positiva (è così marcare come desiderabile una alternativa di scelta che conduce ad un esito positivo), vengono acquisiti attraverso l’esperienza, in un processo di apprendimento continuo che dura per tutta la vita ma che indubbiamente vive un periodo critico durante l’infanzia e l’adolescenza, periodo della vita in cui convinzioni sociali e norme etiche vengono interiorizzate dall’individuo ed interagiscono con il sistema delle preferenze personali nel determinare la qualità delle interazioni con l’ambiente.

Non bisogna però immaginare il marcatore somatico come una specie di pilota automatico che manovra tutte le nostre scelte; Damasio ce lo presenta invece come un tornello per una rapida selezione delle alternative di scelta da includere in una successiva analisi costi/benefici. Prima ancora di iniziare a ragionare sul problema infatti il marcatore somatico ci permetterebbe di abbandonare immediatamente delle alternative di scelta e così ridurre il numero di opzioni da includere in un processo deduttivo di ragionamento.

La regione cerebrale in cui risiede il sistema dei marcatori somatici è la corteccia prefrontale, in particolare nella sua regione orbito-ventro-mediale. Qui sarebbero categorizzate le esperienze di vita in base a criteri di rilevanza personale. Nella categorizzazione dell’esperienza saranno incluse, oltre alle informazioni percettive provenienti dal mondo esterno, anche preferenze personali e conoscenze riguardo lo stato corporeo. Si formeranno così complesse memorie di eventi che legano gli avvenimenti, e quindi anche l’esito delle azioni compiute, con emozioni e sentimenti, e relativa attivazione fisiologica. Questo legame stabilitosi, tra le scelte effettuate e lo stato di attivazione fisica, verrebbe riattivato ogni qual volta l’individuo si trova a dover fronteggiare uno scenario simile.

Sorprendentemente la comprensione del meccanismo sotteso ai marcatori somatici ha permesso di osservare cosa succederebbe se le nostre facoltà di ragionamento fossero così fredde, e quindi emotivamente spoglie, come il senso comune ci suggerisce. Pazienti con lesioni acquisite dei lobi prefrontali sono descritti da Damasio come miopi rispetto al futuro; sono individui incapaci di modificare il proprio comportamento, e quindi le proprie scelte durante il ragionamento, in base a previsioni di possibili esiti; pur essendo comunque in grado di riconoscerne a posteriori il valore come positivo o negativo. Il loro comportamento appare come guidato solo dalla ricerca di una gratificazione immediata; tendenza che negli individui normali solitamente è mediata e posta sotto controllo dalla capacità di immaginare e lasciarsi guidare (attraverso il funzionamento del sistema di marcatura somatica) da obiettivi a lungo termine, anche se questi richiedono impegno e fatica nel presente.

Il sistema di marcatura somatica insomma si comporta come una bussola che ci indica la scelta da perseguire, in base ad un’attivazione corporea immediata associata a ciò che immaginiamo, e che abbiamo appreso dalle esperienze di vita precedenti, come scenario futuro e possibile esito.

Un punto di vista differente: Dan Ariely e l’irrazionalità

La razionalità e la capacità di prendere decisioni, come ho più volte ripetuto nei paragrafi precedenti, sono processi estremamente complessi che vengono continuamente influenzati sia da altri processi cognitivi (come l’attenzione o la capacità di mantenere in memoria più informazioni e di operare su di esse) che da aspetti emotivi e derivanti dal contesto sociale. Trovandoci così di fronte a quella che sembra delinearsi come l’attività cognitiva più complessa che l’essere umano sia in grado di fare; siamo davvero così sicuri che fluisca sempre seguendo le rigide regole della logica? Del resto, per quel che riguarda la maggior parte dei domini cognitivi, non fatichiamo a trovare delle circostanze che ci dimostrano la nostra fallibilità; pensiamo a quel che succede al nostro sistema visivo e percettivo quando osserviamo un’illusione come questa:

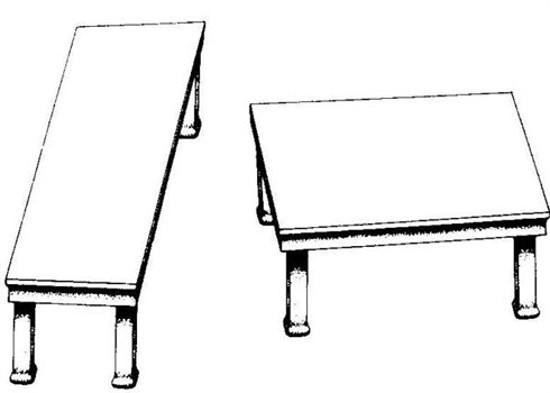

Immagine: Turning the tables Roger N. Shepard (1990)

Nonostante sia un’immagine con cui molte persone hanno già avuto a che fare, e io ribadisca che le dimensioni dei due tavoli sono identiche, osservando l’immagine non possiamo fare a meno di ricascare nell’illusione di dimensioni differenti. Nonostante siano in nostro possesso tutte le informazioni necessarie per svelare l’illusione, il nostro sistema percettivo viene sistematicamente ingannato; possiamo immaginare che qualcosa di analogo possa avvenire anche in altri domini cognitivi ed in particolare nel processo di decision making?

Dan Ariely ci racconta un nuovo punto di vista riguardo la razionalità umana. L’immagine dell’essere umano come orgoglio di Platone ed Aristotele viene sistematicamente ma umoristicamente distrutta nel suo libro “Predictably Irrational” (2008). Partendo dal campo dell’economia comportamentale (che si occupa di studiare l’effetto di fattori psicologici, cognitivi e sociali nelle decisioni finanziarie e delle conseguenze di queste sul mercato) Ariely ci dimostra come in realtà le decisioni che prendiamo spesso non sono affatto razionali, conducendoci a scelte svantaggiose per i nostri interessi; inoltre questo tipo di irrazionalità si verifica sistematicamente rendendo il nostro comportamento prevedibile.

Razionalità: l’importanza della relatività

L’essere umano non possiede un termometro interno che rivela il valore, in termini di desiderabilità, di un oggetto o più in generale di una scelta; ci muoviamo invece più agilmente nel valutarne il valore in relazione a delle alternative. Così, per esempio, non siamo in grado di scegliere un televisore o una bicicletta da comprare in termini assoluti ma invece siamo ferrati nell’individuare il nostro oggetto dei desideri dopo aver fatto un giro per negozi o su internet per raccogliere informazioni e paragonare i vari modelli disponibili in base alle caratteristiche che possiedono (costo, qualità dell’immagine del televisore o tipo di cambio delle marce per la bicicletta). In aggiunta, non solo compariamo le nostre alternative di scelta, ma nel fare ciò tendiamo a concentrarci su alternative che risultano facilmente confrontabili ed evitiamo invece i confronti più difficili. In questo modo le nostre scelte possono essere facilmente manipolate soprattutto in ambito commerciale attraverso ciò che ci viene proposto come alternative. Per mettere in evidenza l’influenza che questo tipo di ragionamento irrazionale ha nelle nostre scelte Ariely ha condotto una serie di esperimenti utilizzando materiale di scelta differente.

L’introduzione di un “esca” (un’alternativa di scelta simile ma palesemente inferiore ad una delle altre alternative) è in grado di influenzare la distribuzione delle preferenze anche se ovviamente, considerata la sua evidente inferiorità, l’esca in nessun caso viene direttamente scelta dai partecipanti agli esperimenti. Questo tipo di influenza avviene in modo sistematico ogni qual volta ci troviamo a dover scegliere tra delle alternative sia che si tratti di che televisore comprare che di quale persona troviamo più attraente. Infatti Ariely, utilizzando foto dell’equivalente dell’MIT di Brad Pitt e George Clooney ha fatto scegliere a più di 600 persone con quale sarebbero uscite; l’introduzione di un’esca (una versione leggermente imbruttita di Clooney o di Pitt ottenuta modificando le immagini in modo da diradare i capelli o deformare la simmetria del volto) anche in questo caso è stata in grado di influenzare le preferenze. In particolare se la scelta era da effettuare tra Pitt, Cooney e Clooney- (l’esca), la sola presenza dell’esca fa apparire Clooney superiore e più desiderabile non solo del Cooney imbruttito ma addirittura di Pitt. Trasportando questi risultati nella vita quotidiana, le nostre scelte d’acquisto possono essere facilmente manipolate per esempio tramite la selezione di quali articoli introdurre in un volantino pubblicitario; oltre ovviamente a farci domandare perché la nostra amica ha scelto proprio noi come compagnia per una serata di rimorchio (saremo mica la sua esca!).

Necessità di coerenza e ancoraggio alle esperienze precedenti

La ricerca di coerenza e costanza è un tratto distintivo dell’essere umano che ci aiuta a comprendere ed interpretare il mondo intorno a noi; le scelte che effettuiamo durante il primo approccio con un oggetto serviranno da ancora per le valutazioni future necessarie durante le esposizioni successive. L’aspetto irrazionale è che questo meccanismo di coerenza agisce anche quando la nostra ancora (e quindi ciò che è successo e cosa abbiamo scelto durante la nostra prima esposizione ad una situazione) è arbitraria. Così il primo prezzo che accettiamo di pagare per un bene, che si tratti di una pizza o un corso di formazione, anche se durante questo primo contatto potremmo considerarlo come occasionale o eccessivo condizionerà quanto saremo disposti a pagare in futuro in situazioni simili. Divenire consapevoli di questa coerenza arbitraria che guida i nostri comportamenti potrebbe aiutarci a dare un peso differente alle prime scelte che facciamo durante il primo approccio con una situazione.

Conclusioni

Nonostante sia molto confortante la convinzione di possedere una consapevolezza sempre funzionante ed infallibile che guida il nostro comportamento, soprattutto per quel che riguarda il comportamento di scelta, la conclusione che possiamo trarre riguardo la razionalità umana è che anche questa possa incappare in errori di valutazione. Mentre infatti siamo a conoscenza della possibilità di commettere errori in altre funzioni cognitive, come l’attenzione, la memoria o il linguaggio, consideriamo la razionalità come un processo regolatore perfetto. Abbandonare questa illusione ed imparare a riconoscere gli errori sistematici che la razionalità commette ci permetterebbe maggiore consapevolezza riguardo ciò che effettivamente ci guida durante le nostre scelte e forse permetterebbe di affrontare il disagio psicologico in un ottica differente. Riconoscere l’irrazionalità di un pensiero disfunzionale (arduo compito in terapia) sarebbe infatti indubbiamente più facile se fosse condivisa l’idea generale che il ragionamento umano non sia infallibile.