La Sindrome Premestruale: riflessione sulla relazione con i disturbi affettivi

La Sindrome Premestruale (PMS) è un’entità clinica caratterizzata da sintomi di tipo emozionale, fisico e comportamentale che hanno un andamento ciclico, un’intensità variabile e che sono in stretta relazione con il periodo post-ovulatorio del ciclo mestruale. L’attenzione che gli psichiatri hanno rivolto negli ultimi anni alla Sindrome Premestruale è giustificata dalla prevalenza, in questa sindrome, di disturbi dell’umore, a volte gravi e disabilitanti.

Federica Bonazzi – Gianfranco Marchesi

La

Sindrome Premestruale (PMS) è un’entità clinica caratterizzata da sintomi di tipo emozionale, fisico e comportamentale che hanno un andamento ciclico, un’intensità variabile e che sono in stretta relazione con il periodo post-ovulatorio del ciclo mestruale. In molti studi i ricercatori hanno tentato di tracciare un profilo psicologico specifico delle donne che soffrono di

Sindrome Premestruale giungendo, a volte, a risultati contrastanti. L’attenzione che gli psichiatri hanno rivolto negli ultimi anni alla

Sindrome Premestruale è giustificata dalla prevalenza, in questa sindrome, di

disturbi dell’umore, a volte così gravi e disabilitanti dal punto di vista affettivo, cognitivo e delle prestazioni, da essere sovrapponibili a quelli riferiti da pazienti affetti da

depressione.

Introduzione

La Sindrome Premestruale (PMS) è un’entità clinica caratterizzata da sintomi di tipo emozionale, fisico e comportamentale che hanno un andamento ciclico, un’intensità variabile e che sono in stretta relazione con il periodo post-ovulatorio del ciclo mestruale. Si stima che la percentuale di donne in età fertile afflitta in modo serio da questo disturbo vari dal 2% al 10%, mentre la percentuale di donne che riferisce sintomi più lievi oscilla, a seconda degli studi, dal 30% all’80%. (Beni et al., 2000 ).

Le superstizioni, le credenze religiose e mitiche hanno attraversato i secoli portando con sé il concetto che la donna è impura, pericolosa ed imprevedibile a scadenze mensili, concetto che può in parte spiegare perché, fino a non molto tempo fa, i disturbi che le donne esperivano prima della mestruazione siano stati del tutto ignorati dalla scienza e trascurati dalla donna stessa.(Beni et al., 2000 ). È stato nel corso del XX secolo che, dapprima con una definizione generica di “tensione premestruale” e successivamente con l’adozione del termine “Sindrome Premestruale“, che questi sintomi hanno via via acquisito una propria dignità nosografica. Nel 1987 la Sindrome Premestruale è diventata una categoria diagnostica a sé stante ed è stata introdotta nella sezione dei “Disturbi Depressivi Non Altrimenti Specificati” della III Edizione Rivisitata del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-III-R) e ridefinita come “Disturbo Disforico della Tarda Fase Luteinica” (LLPDD) nel tentativo di standardizzarne i criteri diagnostici che, nel corso degli anni, avevano abbracciato un elevatissimo numero di sintomi (APA, 1987). Attualmente, il DSM-IV-TR (APA, 2000), rifacendosi alla PMS, parla di “Premenstrual Dysphoric Disorder” e lo include in appendice B “Criteri e Assi utilizzabili per ulteriori studi”.

Sindrome Premestruale: cenni storici

Per molto tempo le donne sono state abituate a ritenere i disturbi derivanti dalla Sindrome Premestruale (PMS) come un’inevitabile sofferenza facente parte della vita, dell’essere donna e, di conseguenza, si sono considerate tenute ad accettarli senza porvi alcun rimedio. Sin dall’antichità, le modificazioni somatopsichiche associate a questa fase del ciclo mestruale sono state fonte di pregiudizio; già nella “Storia Naturale” di Plinio si legge infatti che le donne in età fertile venivano considerate impure e causa di danni alle coltivazioni, ai frutteti, agli animali domestici e che erano ritenute incapaci di controllare i propri impulsi a causa dell’effetto delle oscillazioni ormonali sulla psiche.

Fu Robert I. Frank che, nel 1931, riferendosi alla “tensione premestruale” descrisse un quadro clinico vero e proprio caratterizzato da sintomi sia fisici che psichici. Egli collegò questi disturbi alla fase luteinica del ciclo e li attribuì alla ritenzione, nell’organismo femminile, di ormoni sessuali che aveva rinvenuto in quantità inferiori alla norma nelle urine nelle donne in fase premestruale.

Il termine di “Sindrome Premestruale” è stato introdotto nel 1953 da Greene e Dalton e ad essa sono stati attribuiti, da allora, più di 150 sintomi che vanno ad abbracciare ambiti multidisciplinari: dalla ginecologia all’endocrinologia, dalla dermatologia alla neuropsichiatria. Nella sua accezione più ampia la Sindrome Premestruale può essere definita come “la ricorrenza ciclica, nella fase luteinica del ciclo mestruale, di una combinazione di disagio fisico, psicologico e/o di cambiamenti comportamentali di gravità sufficiente a condurre ad un deterioramento delle relazioni interpersonali e/o ad un’interferenza con le attività normali” (Reid R.L., 1985).

Sulla Sindrome premestruale sono fiorite successivamente le più varie ipotesi interpretative e terapeutiche. D’altro canto, il suo impatto sociale crescente è dimostrato dal riconoscimento che tale categoria diagnostica ha assunto sul lavoro (come fattore di assenteismo) ed in ambito giuridico (essendo utilizzata sia nelle cause di divorzio ed affidamento di minori, sia, come attenuante, nei processi per atti criminali, da rapine ad omicidi).

Ipotesi Diagnostica

Nonostante i numerosi tentativi di inquadrare nosograficamente la Sindrome Premestruale, le controversie non sono state facilmente superate e, nel 1983, si è costituito un gruppo di studio americano per definire uniformemente i criteri temporali e clinici dei disturbi psichici ad essa associati. Nel 1988 la Sindrome Premestruale è stata inclusa dall’American Psychiatric Association nel DSM-III-R e rinominata “Disturbo Disforico di Tarda Fase Luteinica” (LLPDD) (APA, 1987). Attualmente, lo stesso gruppo di studio ha modificato ulteriormente il nome del LLPDD che, nel DSM-IV TR, è definito come “Disturbo Disforico Premestruale” (PMDD) ed è compreso, come esempio di disturbo depressivo, tra le patologie che richiedono un ulteriore studio. Nell’ultima versione, rispetto a quella precedente, sono state aggiunte, tra i sintomi, la “sensazione soggettiva di essere senza controllo” e, tra i criteri diagnostici, l’esistenza di un periodo senza sintomi che corrisponde alla settimana successiva alle mestruazioni (APA, 1994). A tutt’oggi, anche se la diagnosi di Disturbo Disforico Premestruale è stata inclusa nel DSM-IV, sono veramente pochi gli articoli pubblicati che utilizzano questi criteri; la maggior parte di essi si rifà ancora a criteri generali di Sindrome Premestruale.

Il DSM-IV TR stabilisce che, per porre diagnosi di Disturbo Disforico Premestruale, ci devono essere almeno cinque sintomi uno dei quali deve essere di ordine psichico fra umore depresso, ansia intensa, labilità affettiva, irritabilità e perdita di interesse per le attività abituali. I sintomi devono insorgere nel corso della settimana antecedente la comparsa delle mestruazioni ed iniziare a diminuire pochi giorni dopo l’inizio delle mestruazioni stesse. La durata di tali disturbi può variare pertanto da qualche giorno fino a due settimane. I sintomi cessano poi con la comparsa del ciclo mensile o poco dopo, per lasciare spazio ad un intervallo completamente libero da sintomi. Questi disturbi sono pertanto strettamente correlati al ciclo mestruale e, secondo questo criterio, la diagnosi può essere formulata allorquando la sintomatologia riferita retrospettivamente dalla donna si ripresenta regolarmente nella maggior parte dei cicli per diversi anni e viene confermata da valutazioni prospettiche durante almeno due cicli sintomatici. La diagnosi di Disturbo Disforico Premestruale richiede, inoltre, che il disturbo non sia l’esacerbazione di una patologia psichiatrica preesistente quale Disturbo Depressivo Maggiore, o Disturbo di Panico, Disturbo Distimico, o un Disturbo di Personalità, né possa essere attribuito ad una condizione medica o ginecologica (endometriosi, fibromi, menopausa o anomalie endocrine) sottostante.

Cenni fisiologici

Nelle donne in età fertile la mestruazione indica sia il culmine che il rinnovamento di un ritmo neuroendocrino mensile estremamente complesso, che ha come fine ultimo la liberazione di un ovulo e la predisposizione dell’ambiente uterino ad accogliere e a consentire l’instaurarsi di una gravidanza. Il ciclo mestruale si suddivide in due parti: la fase follicolare e la fase luteinica. La fase follicolare, che corrisponde alla prima metà del ciclo ed inizia con la mestruazione, è caratterizzata dalla maturazione di numerosi follicoli ovarici sotto l’influenza degli ormoni follicolo-stimolante e luteinizzante.

Da questo gruppo di follicoli, uno solo emerge, a metà della fase follicolare, come dominante (o graafiano) e come principale fonte di secrezione di estradiolo nella fase follicolare tardiva. Dopo l’ondata di secrezione di gonadotropine della fase preovulatoria, ha luogo l’ovulazione che segnala l’inizio della seconda parte del ciclo mestruale, la fase luteinica. Ciò che resta dell’ovulo non fecondato è il corpo luteo che, secernendo estradiolo e progesterone, determina il picco di tali ormoni che si osserva 5-8 giorni dopo il picco delle gonadotropine (Vaitukaitis e Coll., 1984).

La Sindrome Premestruale può esordire a qualunque età dopo la prima mestruazione, ma l’età media riconosciuta in diversi studi è di 26 anni. Con il tempo, verosimilmente a causa delle continue oscillazioni ormonali, la sintomatologia tende a peggiorare e a protrarsi per un periodo di tempo via via maggiore. Le donne che riferiscono con minore frequenza disturbi da Sindrome Premestruale sono infatti quelle che sono state esposte di meno alle suddette fluttuazioni grazie ad un numero maggiore di gravidanze o all’assunzione di contraccettivi orali. L’isterectomia senza l’asportazione delle ovaie non allevia i sintomi premestruali più marcati, la cui comparsa può essere documentata dalle modificazioni dell’escrezione urinaria degli steroidi sessuali ( Beni et al., 2000).

Ipotesi Eziologiche

È opinione ormai accettata che la Sindrome Premestruale sia dovuta ad una concomitanza di diversi fattori, socioculturali, psicologici e biologici che, agendo sinergicamente, ne determinano il quadro clinico.

Fattori socioculturali

Come già accennato nell’introduzione di questo lavoro, le credenze, gli atteggiamenti culturali e religiosi radicati nei confronti delle mestruazioni, hanno ancora oggi importanza determinando, nella maggior parte delle donne, una predisposizione negativa a questa fase del ciclo riproduttivo (Monechi, 2004). In un’indagine su come le mestruazioni vengono percepite dalla donna stessa, si è evidenziato come esse siano ritenute un evento comunque negativo durante il quale il sesso femminile esperisce sintomi fisici e psichici, la cui entità viene sovente sopravvalutata. Nella Sindrome Premestruale, inoltre, accade quanto si è visto accadere anche nella menopausa: l’esperienza materna di queste fasi del ciclo riproduttivo influisce in modo determinante sull’atteggiamento che avrà la figlia. Così, se una madre ha vissuto in modo traumatico ed imbarazzato il proprio menarca e non ha preparato adeguatamente la figlia, oppure se ha contribuito ad assecondare la vergogna e le limitazioni del comportamento che spesso vi vengono associate, la stessa figlia sarà più propensa a mettere in atto gli stessi atteggiamenti negativi. Non meno importante è, per una donna, il ruolo del proprio compagno nel confermare il rifiuto delle mestruazioni trattandole alla stregua di una malattia (Beni et al., 2000).

Fattori Psicologici

In molti studi i ricercatori hanno tentato di tracciare un profilo psicologico specifico delle donne che soffrono di Sindrome Premestruale giungendo, a volte, a risultati contrastanti. Alcuni, infatti, riscontrano un disagio più accentuato in chi non accetta il ruolo femminile tradizionale; altri riferiscono che questa sintomatologia è maggiore nelle donne più tradizionaliste e conservative.

Generalmente, le donne con Sindrome Premestruale sono comunque più dubbiose, più apprensive ed emotivamente instabili, con poca autostima, poca fiducia in se stesse ed un forte bisogno di conferme da parte degli altri. Secondo uno studio del 1989 di Harrison e coll., se è possibile isolare un preciso gruppo di donne che risponde ai criteri del DSM per la Sindrome Premestruale, coloro le quali richiedono aiuto e trattamento per disturbi attribuiti alla Sindrome Premestruale, sono ad alto rischio per uno o più disturbi psichiatrici concomitanti e dovrebbero essere valutate attentamente.

Molto spesso la Sindrome Premestruale viene associata alla presenza di fattori stressanti concomitanti e ciò va a sostegno di una genesi prevalentemente psicologica del disturbo. Tuttavia alcuni Autori (Trunnel e coll., 1988), confrontando un gruppo di donne affette da Sindrome Premestruale con un gruppo di controllo, non hanno trovato che le prime attribuivano sentimenti negativi a particolari eventi biologici né che avevano, verso tali eventi, atteggiamenti particolari. Questa scoperta conferma l’esistenza di un disturbo specifico della fase luteinica, il quale si sviluppa su di una base libera da malattie psichiatriche ed è in contrasto con le teorie psicologiche e socioculturali fin qui esposte.

Fattori biologici

Le teorie che hanno cercato di spiegare l’origine biologica dei disturbi psico-fisici in corso di Sindrome Premestruale sono molteplici e, verosimilmente, tale sindrome non presenta un meccanismo eziopatogenetico univoco.

Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che attribuisce importanza agli steroidi gonadici, estradiolo e progesterone, le cui oscillazioni regolano il ciclo mestruale. Già Frank (1931) imputava i disturbi in fase premestruale ad un eccesso di estrogeni e, sulla base di questa teoria, egli trattava le donne affette da Sindrome Premestruale con ovariectomia o con l’applicazione di radiazioni sulle gonadi femminili allo scopo di ridurre l’entità della loro secrezione. Tuttavia, la seconda metà del ciclo mestruale è caratterizzata da un declino del livello degli ormoni sessuali, pertanto questa teoria non può essere confermata. Ciononostante, la clinica sottolinea una stretta correlazione tra sintomatologia e fasi del ciclo riproduttivo ed è ormai accreditata l’azione di estrogeni e progesterone sul tono dell’umore: i primi lo migliorano in fase preovulatoria mentre il secondo ha un’azione sedativa e lievemente depressogena.

Tale correlazione potrebbe riguardare un effetto ritardato degli steroidi sessuali sul ricambio, nei centri ipotalamici, dei neurotrasmettitori. Questi, infatti, modulano gli ormoni riproduttivi e potrebbero indurre i sintomi di una sindrome premestruale o anche influire sui centri di controllo dell’umore e del comportamento. Altre ipotesi sulle disfunzioni endocrine, riguardano un deficit di progesterone in tarda fase luteinica, un alterato rapporto estrogeni/progesterone o un’alterazione del suo metabolismo. I livelli più bassi di progesterone riscontrati in alcune donne affette da Sindrome Premestruale, riflettono un’alterata funzionalità del corpo luteo che insorge a causa del suo mancato sviluppo. Una secrezione inadeguata di progesterone in fase luteinica, dovuta a difetti di secrezione, metabolizzazione, escrezione e ad interazione con altre sostanze (alcune prostaglandine favoriscono la luteolisi e quindi riducono la secrezione di progesterone), è stata associata con un livello di soglia del dolore più basso in alcune donne, le stesse che traggono beneficio dalla terapia con progestinici. Anche un eccesso di testosterone è stato correlato alla Sindrome Premestruale, ma i risultati dei vari studi non sono stati univoci (Beni et al., 2000).

Un’alterazione dell’asse renina-angiotensina-aldosterone, con un eccesso di quest’ultimo e conseguente maggior riassorbimento di sodio, e quindi ritenzione idrica, è stata chiamata in causa nella sintomatologia della Sindrome Premestruale, considerando il fatto che molte donne lamentano proprio ritenzione idrica e gonfiore come disturbi principali. Le variazioni dell’umore potrebbero essere dovute all’influenza che questo asse ormonale ha sui neurotrasmettitori cerebrali. La fluttuazione dei livelli di estradiolo è risultata correlata alle vampate di calore, all’umore depresso e alla mancanza di sonno.

Si è anche considerata l’influenza della prolattina, i cui livelli sono più alti nelle donne affette da Sindrome Premestruale, come fattore eziopatogenetico in questo disturbo. Tale ormone, oltre ad avere un’azione diretta sulla mammella, a carico della quale molte donne lamentano disturbi in corso di Sindrome Premestruale, agisce anche sulle ovaie, causando un’alterazione del corpo luteo con conseguente deficit di progesterone (Beni et al., 2000).

Secondo l’ipotesi che imputa la Sindrome Premestruale all’azione dei neuropeptidi centrali, le donne affette da Sindrome Premestruale avrebbero un’alterata secrezione ed un’ipersensibilità alle beta-endorfine, le quali hanno un effetto stimolante su prolattina ed inibente sulle gonadotropine, ed ai peptidi alfa-MSH, subordinati alla secrezione ciclica di steroidi ovarici, nel corso della fase luteinica del ciclo. In queste donne la secrezione di beta-endorfine, più bassa, agirebbe, in fase luteinica, sulla modulazione del tono dell’umore, sul comportamento e sulle interazioni neurotrasmettitoriali a livello ipotalamoipofisario (Beni et al., 2000).

Altri fattori eziopatogenetici di ordine biologico indicati per spiegare la Sindrome Premestruale, sono la ridotta disponibilità di vitamina B6 ed un deficit di prostaglandine: la prima è un importante cofattore nella trasformazione metabolica di acidi aminici ed è coinvolta nella decarbossilazione del 5-idrossitriptofano a 5-idrossitriptamina e dopamina; le seconde agiscono causando vasodilatazione e ritenzione idrica durante il ciclo mestruale (Beni et al., 2000).

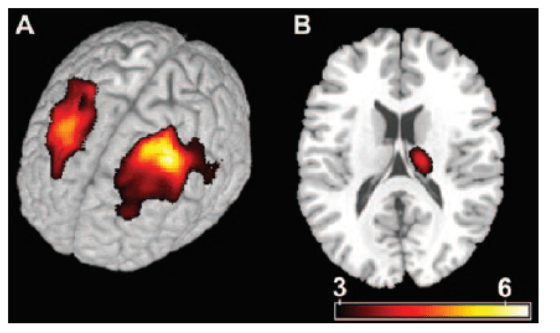

Tra le ipotesi biochimiche cui si è prestata recentemente maggiore attenzione per spiegare la Sindrome Premestruale, c’è quella delle alterazioni del sistema serotoninergico (Halbreich e Tworek, 1993) che, come è noto, è coinvolto nella percezione del dolore, nella depressione, nell’assunzione di cibo e nel comportamento aggressivo. Ricerche effettuate in vitro su piastrine (le quali hanno diverse analogie biochimiche e farmacologiche con i terminali pre-sinaptici contenenti serotonina) per valutare alterazioni ciclo-correlate della serotonina, hanno dimostrato un’influenza in senso inibitorio degli steroidi sessuali su queste con una riduzione della ricaptazione di serotonina ed un suo ridotto livello ematico. La maggior parte degli studi ha riscontrato una riduzione della ricaptazione della serotonina limitata alla fase luteinica, secondo alcuni Autori a causa di un ridotto numero di trasportatori di membrana per la serotonina o di un’alterazione del gradiente ionico transmembrana (Ashby et al., 1988). Inoltre, dal momento che le modificazioni di ricaptazione della serotonina da parte delle piastrine sono contemporanee alla sintomatologia, è possibile che siano ad essa causalmente correlate. È stato anche visto che la somministrazione di agonisti serotoninergici induce un’elevazione del tono dell’umore; per contro, la somministrazione di sostanze che diminuiscono l’attività della serotonina, provoca irritabilità ed evitamento sociale, sintomi che ritroviamo nella Sindrome Premestruale. Queste medesime alterazioni vengono trovate anche in altri pazienti psichiatrici, nei depressi e nei maniaco-depressivi, aspetto che giustifica ancor di più la correlazione fra serotonina e sintomatologia nella Sindrome Premestruale (Bhatia et al., 2002).

Alcuni ricercatoi hanno anche studiato altri neurotrasmettitori: Parry et al.,(1989) in un loro lavoro su dopamina e noradrenalina, hanno evidenziato come, nel liquido cefalo-rachidiano, i livelli del metabolita MetossiIdrossiFenilGlicole (MHPG) siano significativamente più elevati nella fase luteinica di pazienti affette da Sindrome Premestruale rispetto a controlli sani, suggerendo un ruolo del sistema noradrenergico in questa sindrome. Un ruolo non bene definito potrebbe essere attribuito anche all’Acido Gamma-Aminobutirrico (GABA), i cui livelli sono più bassi, in particolare in fase luteinica, nelle donne con Sindrome Premestruale.

Indubbiamente, tra le donne affette dalla sindrome, si può riscontrare l’alterazione di uno o più sistemi ormonali o neurotrasmettitoriali sopracitati, ma rimane da determinare se queste siano primarie o secondarie alla sindrome stessa. Inoltre, non è chiaro se le teorie sopra citate siano significative per la genesi della forma più severa della sindrome premestruale, e quali di esse siano rilevanti ai fini della comprensione delle variazioni del tono dell’umore (Beni et al., 2000).

Relazione tra Sindrome Premestruale e disturbi affettivi

L’attenzione che gli psichiatri hanno rivolto negli ultimi anni alla

Sindrome Premestruale è giustificata dalla prevalenza, in questa sindrome, di disturbi dell’umore, a volte così gravi e disabilitanti dal punto di vista affettivo, cognitivo e delle prestazioni, da essere sovrapponibili a quelli riferiti da pazienti affetti da depressione (Bhatia et al., 2002). Il fatto stesso che i sintomi più spesso riferiti siano prevalentemente di ordine psichico, affettivi in particolare (depressione, disforia, irritabilità, ansia), ha fatto propendere per l’esistenza di una correlazione tra

Sindrome Premestruale e disturbi psichiatrici specifici. Nonostante il DSM-IV-TR sottolinei la possibilità di fare diagnosi di

Disturbo Disforico Premestruale solo quando non vi sono altri disturbi psichiatrici sottostanti, molte donne che richiedono una cura per

disturbi premestruali gravi hanno un sottostante disturbo psichiatrico non diagnosticato, o sono già in cura per un altro disturbo di questo tipo. La donna che lamenta

disturbi premestruali, e che per questi cerca aiuto, va pertanto attentamente valutata al fine di distinguere chi ha modificazioni severe del tono dell’umore e del comportamento in fase luteinica da chi ha invece in atto uno o più disturbi mentali tali da necessitare di una valutazione diagnostica completa ed una cura adeguata.

Diversi studi hanno valutato il rapporto tra disturbi dell’umore e Sindrome Premestruale ma i loro risultati, avendo adottato criteri diagnostici differenti e spesso basati sulla valutazione retrospettiva della sindrome premestruale, non sono sempre univoci. Fra le indagini che hanno utilizzato criteri uniformi, quattro (vedi in DeJong e coll., 1985) hanno riscontrato una prevalenza di “depressione premestruale” in circa il 65% delle donne con patologia depressiva, valore significativamente più elevato di quello rinvenuto nei controlli o nelle donne con altra patologia psichiatrica.

Se è di frequente riscontro clinico un peggioramento della sintomatologia premestruale nelle donne affette da depressione maggiore, può sembrare che quelle affette da entrambi i disturbi abbiano un peggioramento della sintomatologia depressiva in fase premestruale. In realtà si è visto che, in alcune donne, i disturbi da Sindrome Premestruale persistono nonostante l’impiego di un trattamento efficace che porta alla risoluzione dei sintomi depressivi (Yonkers e coll., 1992). Ciò va a sostegno della concomitanza di due disturbi separati piuttosto che di un peggioramento di un episodio depressivo già in atto. Un’ulteriore conferma a questa teoria viene da studi biochimici sulle variazioni circadiane della secrezione endogena di cortisolo, ormone che rappresenta un indice di depressione endogena (Mortola e coll., 1989). Dal confronto tra donne affette da Sindrome Premestruale, donne appartenenti a un gruppo di controllo asintomatico e donne affette da depressione maggiore, si evince che la secrezione giornaliera di cortisolo è sovrapponibile nei primi due gruppi, mentre nel terzo raggiunge picchi più elevati e, caratteristicamente, non va incontro ad un periodo di quiescenza tra le ore 18.00 e le 24.00. Le pazienti con Sindrome Premestruale presentano in fase luteinica, sulla base della valutazione psicometrica effettuata, un livello di tensione, rabbia, confusione e perdita di energia sovrapponibile a quello riferito dalle pazienti depresse. Il grado di depressione delle prime risulta sì elevato nella stessa fase del ciclo, e significativamente superiore rispetto al gruppo di controllo, tuttavia è sempre inferiore a quanto si riscontra in caso di Depressione Maggiore. La Sindrome Premestruale e la Depressione Maggiore risultano pertanto due entità cliniche distinte sulla base delle misurazioni biochimiche effettuate. Ciò può essere dovuto a differenze nella patofisiologia delle due sindromi o al fatto che i cambiamenti a carico dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene che si rinvengono nella Depressione, richiedono un periodo di tempo più lungo per manifestarsi rispetto alla durata di un episodio affettivo in corso di Sindrome Premestruale (Beni et al., 2000).

Halbreich ed Endicott, in un lavoro non pubblicato del 1983, hanno riscontrato una diagnosi lifetime di depressione maggiore nel 57-100% delle donne che riferivano una PMS. Secondo uno studio svolto da DeJong e coll.( 1985 ), le donne che riferivano una sintomatologia premestruale affettiva che non veniva confermata da valutazioni quotidiane, avevano un alto tasso (58%) di patologia depressiva. Quelle che, invece, confermavano la loro PMS con gli stessi criteri, avevano una percentuale di disturbi dell’umore più bassa rispetto alle prime, ma sempre piuttosto elevata (30%). Graze e coll. (1986) hanno riscontrato che il 37% delle pazienti affette da PMS da loro seguite, sviluppava un episodio di depressione in un periodo di tempo medio di circa 3 anni.

Le ipotesi che si possono azzardare sulla relazione tra le due sintomatologie, depressiva e premestruale, vanno da una sensibilizzazione, provocata dalla Sindrome Premestruale, a stimoli che, in donne geneticamente predisposte, potrebbero slatentizzare lo sviluppo ed il decorso di un episodio affettivo maggiore, ad un disturbo affettivo ciclo-correlato determinato da un disturbo dell’umore precocemente insorto.

Oltre alla conferma della correlazione tra Sindrome Premestruale e disturbi affettivi, alcuni studi hanno valutato il legame con altre patologie psichiatriche, riscontrando una incidenza di disturbi di personalità (di asse II secondo il DSM-IV TR), intorno al 10%, valore che non si discosta molto da quello rinvenuto in campioni costituiti da popolazione generale. Il disturbo di personalità più frequentemente rappresentato è quello evitante (Pearlstein et al., 1997). Secondo alcuni Autori, che hanno trovato la presenza del disturbo di personalità evitante solo nel gruppo di età superiore ai 30 anni, la spiegazione a questo riscontro potrebbe essere che le donne affette da Disturbo Disforico Premestruale sviluppino, con l’andare del tempo, questi tratti del carattere come particolare modo di reagire ai cambiamenti correlati al loro ciclo mestruale (De Ronchi et al., 1999).

Alcuni studi hanno valutato campioni costituiti da gemelli per verificare se la sintomatologia da Sindrome Premestruale è ereditaria. In effetti, si è riscontrata una modesta ereditabilità di tale sindrome ed una sua lieve dipendenza dall’ambiente familiare (Kendler e coll., 1998). Secondo questi studi, i processi biologici geneticamente determinati che influenzano la Sindrome Premestruale, sono debolmente correlati a quelli che influenzano il rischio di depressione maggiore. Inoltre, i sintomi premestruali sembrano avere una stretta correlazione eziologica con le caratteristiche stabili nel tempo della depressione.

Sintomi Fisici

Sebbene i criteri dei diversi DSM prendano in considerazione solo i sintomi psichici, la maggior parte dei clinici considera i sintomi fisici altrettanto importanti per la diagnosi (Morrison, 1997). I sintomi che si presentano con maggior frequenza sono:

- Dolore e tensione al seno;

- Aumento di peso di qualche chilo che può essere percepito come “ un’esplosione” dell’addome o un gonfiore alle caviglie (edema);

- Il sonno e l’appetito possono aumentare o diminuire rispetto al solito;

- Presenza di cefalee e dolori ai muscoli o alle articolazioni.

Contrariamente a quello che si crede generalmente, il dolore associato alle mestruazioni (dismenorrea) non è considerato un sintomo della Sindrome Premestruale. Qualunque siano i sintomi della paziente, questi compaiono e scompaiono regolarmente con “il periodo del mese” che caratterizza la Sindrome Premestruale. Tipicamente, i sintomi iniziano circa una settimana prima delle mestruazioni e scompaiono una volta che il flusso inizia realmente, anche se le variazioni individuali possono essere molteplici (Morrison, 1997).

Sintomi Psichici

Le donne che soffrono di Sindrome Premestruale spesso lamentano stanchezza; viene riferita frequentemente anche una sensazione soggettiva di ansia e depressione.Altri disturbi dell’umore includono irritabilità o collera, improvvise crisi di pianto e un’eccessiva sensibilità all’eventualità di essere rifiutate. Se ai problemi relativi al sonno e all’appetito menzionati in precedenza si sommano anche minore energia, problemi di concentrazione, perdita di interessi per attività solitamente piacevoli, si capisce perché venga spesso erroneamente formulata una diagnosi di disturbo dell’umore.

Un altro errore clinico da evitare è il seguente: una paziente che soffre di un vero disturbo dell’umore o d’ansia, che peggiora intorno al periodo delle mestruazioni, non dovrebbe essere diagnosticata come Sindrome Premestruale, senza che prima non siano stati trattati con successo i disturbi dell’umore (Morrison, 1997).