I nuovi volti della paura. Le trasformazioni in atto nella società e nella pratica psicoanalitica – Report del XX Congresso Internazionale IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies)

Cosa significa avere paura ai giorni nostri e come può la psicoanalisi riuscire a trattare questi nuovi aspetti? Questo uno tra i tanti interrogativi che hanno animato il XX Congresso Internazione dell’IFPS tenutosi quest’anno a Firenze e che ha coinvolto più di duecento psicoanalisti provenienti da tutto il mondo.

Clelia Asaro, Alessandro Grasso e Rebecca Silvia Rossi

Si è da poco concluso il

XX Congresso Internazionale dell’

IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies), che ogni biennio vede riuniti delegati e candidati della medesima società con l’intento di investigare alcuni importanti aspetti inerenti l’attualità, così da legare con un fil rouge tematico gli stimoli e le riflessioni di discussant e pubblico.

Il congresso è stato ospitato dall’Istituto di Psicoterapia analitica di Firenze, che ha scelto come location lo storico “Convitto della Calza”, Ospedale trecentesco dedicato a San Giovanni Battista, luogo unico per fascino, atmosfera, arte e storia.

Questa edizione è stata interamente dedicata al tema della paura, i nuovi volti che assume all’interno delle trasformazioni della società di oggi e le ripercussioni che hanno nella pratica psicoanalitica.

Cosa significa avere paura ai giorni nostri? Di cosa si ha paura? Come si ha paura? Come può la psicoanalisi riuscire a trattare questi nuovi aspetti? Da investigare non soltanto la radicale trasformazione sociale con la quale quotidianamente ci si confronta e le relative ricadute nell’intrapsichico, ma anche il crollo di qualsiasi certezza possibile, sia a livello sociale che individuale. Cosa ci rende impauriti davanti all’altro sconosciuto, invece che curiosi? Cosa possiamo imparare dalle nostre reazioni davanti all’incertezza che sperimentiamo nella nostra pratica clinica e in altri campi dell’esperienza?

Anche la psicoanalisi sta soffrendo a causa della difficoltà ad accostarsi a tali cambiamenti epocali.

Queste sono alcune domande-stimolo, dalle quali si è partiti per esplorare come gli psicoanalisti possano contribuire alla comprensione del ruolo che ha la paura all’interno della nostra società.

Il tema del congresso: la paura in Psicoanalisi

Il tema è stato approfondito attraverso diversi approcci e sfaccettature di significato, non solo riguardanti le trasformazioni con le quali ci stiamo confrontando, ma anche le ripercussioni soggettive di significato, lo smarrimento di ogni forma di certezza, da quelle sociali a quelle individuali.

La psicoanalisi non può correre il rischio di perdere di vista questi cambiamenti epocali. Da queste considerazioni la necessità di ragionare insieme in merito a problemi sociali attuali quali l’immigrazione, l’omosessualità, le nuove tecnologie, focalizzandosi sui cambiamenti che portano a livello sia intrapsichico che interpersonale, nei modi di pensare, nelle emozioni e nei sogni.

Questo il tema che ha spinto più di duecento psicoanalisti, provenienti da diverse parti del globo, a confrontarsi e a condividere il proprio punto di vista.

Il congresso è stato un importante momento di incontro per la comunità psicoanalitica internazionale

L’opportunità di un dialogo stimolante all’interno della Comunità Internazionale degli Psicoanalisti è stata la protagonista indiscussa delle intense giornate di lavori congressuali. Accanto ai panel principali, da segnalare la terza edizione del Benedetti-Conci Award, che ha dato la possibilità ai giovani psicoanalisti in formazione di partecipare attivamente al Forum presentando i propri contributi.

Questa edizione ha avuto come vincitore M. De Mello, proveniente dal Brasile, con il suo contributo dal titolo “Psychopathology and Immigration: a Clinical Case in South America”, attribuito da una giuria internazionale composta da Marco Conci (Milano e Monaco di Baviera) e Grigoris Maniadakis (Atene) co-direttori dell’International Forum of Psychoanalysis, Valerie Tate Angel (New York) editore dell’IFPS, Christer Sjoedin (Stoccolma) ex co-direttore dell’IFPS e Maria Ugolini (Firenze).

Sempre a Firenze, sono state poste le basi per un network fra i giovani candidati delle società psicoanalitiche confederate, al fine di scambiare idee ed esperienze.

Il congresso si è suddiviso in panel principali e paralleli, con l’aggiunta di discussioni organizzate in piccoli gruppi all’interno delle quali sono stati proposti lavori individuali, workshop e supervisioni.

Poter apprezzare la globalità dei contributi proposti e le diverse attività presentate è stato impossibile, in quanto i lavori si svolgevano in contemporanea. Tuttavia questo aspetto, oltrepassando la sensazione dell’essersi “persi qualcosa”, riflette la varietà degli ambiti entro cui si declina la psicoanalisi contemporanea.

Nonostante questa umana manchevolezza dovuta al non possedere il dono dell’ubiquità, il XX forum IFPS è stato un’occasione per partecipare a stimolanti discussioni scientifiche, rafforzare il network di conoscenze internazionali, ritrovare vecchi colleghi e confrontarsi con nuovi delegati, scambiare pareri tra “vecchie e nuove” generazioni di analisti, prendere spunti e nuovi idee per il proprio lavoro, stabilire nuove collaborazioni e nuovi progetti.

Alcuni contributi – le giornate del 17 e 18 ottobre

Il pomeriggio del mercoledì 17 ottobre è stato inaugurato il congresso con i contributi introduttivi di Juan Flores e Anna Maria Loiacono insieme ad una prima riflessione di Vittorio Lingiardi sull’Edipo “oggi”: un interessante passaggio dall’approfondire il “complesso” al guidarlo verso una lettura della “complessità” contemporanea.

Nella mattinata di giovedì 18 ottobre abbiamo scelto di partecipare ad un panel inerente alla paura nella pratica clinica, incentrato su transfert e controtransfert.

Sandra Buechler, analista di New York City, ha condiviso i suoi pensieri in merito alla paura che si può creare all’interno della stanza d’analisi, esemplificandoli attraverso un caso clinico. La sua visione interpersonale del lavoro analitico è volta a mantenere lo sguardo costantemente e contemporaneamente sulla coppia paziente-analista, alle emozioni che entrambi provano nel processo terapeutico, tra cui la paura. La relatrice, durante il suo intervento, ha sottolineato come nel nostro lavoro sia fondamentale avere coraggio nei momenti di incertezza. Ha invitato a riflettere attraverso una metafora: se vi capitasse di perdervi nel bosco, senza mappa, senza bussola, senza la possibilità di orientarvi grazie al sole o alle stelle, che cosa fareste? Sicuramente da qualche parte iniziereste a dirigervi, non rimarreste fermi. La stessa cosa vale nella pratica clinica, anche nei momenti di maggior smarrimento, dove non si capisce che cosa stia succedendo tra noi ed il paziente, bisogna avere il coraggio di andare avanti, di prendere una strada.

Roberto Cutajar, direttore dell’Istituto Sullivan di Firenze, ha trattato del senso di morte e di finitezza riscontrabile nella psicoanalisi clinica dei nostri tempi, prendendo come riferimento l’esperienza del “non me” riscontrabile nei pazienti gravi, già trattata da Sullivan nel 1953 nel suo “La teoria interpersonale della psichiatria”.

Daniela De Robertis, docente e supervisore della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, ha intitolato il suo intervento: “Chi ha paura del grande lupo cattivo? Un nuovo sguardo su transfert, controtransfert e difesa”. Il lupo in questione è l’analista, decisione stilistica volta a sottolineare come talvolta l’analista può apparire violento e spaventare il proprio paziente. L’interpretazione stessa, pilastro della psicoanalisi classica, spesso risulta veicolo di freddezza e distanza e, più che aiutare il paziente, lo spaventa e lo allontana. L’analisi è in questo senso un atto transazionale, nel quale ogni interprete è attore (sia il paziente che l’analista). Per tale motivo, la relatrice ha incoraggiato i colleghi a monitorare sempre la risposta del paziente ad ogni intervento del terapeuta, per osservarne le ripercussioni e valutare in che modo proseguire la seduta, in una sorta di continua autoverifica del proprio operato. Ha incoraggiato, inoltre, ad effettuare interventi che vadano oltre il razionale, che accolgano ogni aspetto del paziente, dell’analista e dell’interazione.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE:

Il panel successivo si è incentrato sul PDM 2, sul nuovo senso e la nuova sensibilità che ha acquisito la nuova edizione e ha visto come speakers ancora una volta Vittorio Lingiardi, che ha mostrato il lungo cammino dalla diagnosi psicodinamica iniziale all’attuale PDM 2, spiegando alcune nuove peculiarità, unitamente as Anna Maria Speranza, che si è concentrata soprattutto sulla diagnosi in infanzia e adolescenza.

Il pomeriggio dello stesso giorno, ci ha visto partecipi di un’intensa ed emotivamente coinvolgente supervisione di gruppo, il cui focus principale è stata la vulnerabilità dell’analista. Il caso di una paziente rapita, portato dalla Dott.ssa Rebecca Aramoni di Città del Messico, è stato supervisionato da alcuni membri del Postgraduate Supervisory Training Program (Valerie Tate Angel, Edith Gould, Iris Levy, Ona Lindquist, Nobuko Meaders). È stata un’occasione per riflettere su quanto alcuni dei nostri pazienti elicitino in noi intense paure, che a volte sembrano insormontabili perché vissute in prima persona dallo stesso analista (come nel caso Clinico presentato da Aramoni).

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE

I nostri contributi – le giornate del 19 e 20 ottobre

Venerdì 19 ottobre, abbiamo partecipato presentando alcuni nostri lavori in due differenti panel.

Al mattino, in un panel del Benedetti-Conci Award sulle diverse facce della paura nella pratica clinica, il tema è stato trattato da diverse angolazioni: dalla trasformazione della paura in musica (S. Alanne) alle diverse forme di paura che possono sorgere nello stesso analista (A. Grasso e C. Asaro; A.B. Manzo Saiz; S. Salimen).

Nel nostro lavoro

“The Fear of Staging: Observation on the Fears of a Young Psychoanalyst” (A. Grasso, C. Asaro) assumendo una metafora teatrale, la

situazione psicoanalitica che si dispiega viene concepita come una rappresentazione dei conflitti e delle sofferenze che il paziente chiede allo psicoanalista di comprendere e alleviare. Terapeuta e paziente possono quindi essere visti come due attori che danno vita ad una “messa in scena” che coinvolge profondamente entrambi e che necessita di un giusto dosaggio fra illusione e realtà per essere terapeuticamente efficace.

L’analista è così portato a confrontarsi con un ruolo che tacitamente è chiamato ad impersonare che talvolta può vivere come assai scomodo, altre come estremamente gratificante. I timori derivanti da questa peculiare posizione possono spesso tradursi in reazioni difensive di vario tipo, che possono portare a smarcarsi troppo velocemente dal ruolo vissuto come imposto oppure, al contrario, a confonderlo come totalmente reale rispetto a ciò che sta accadendo, con tutti i rischi che questo comporta. Imparare ad accettare e tollerare il ruolo che inconsciamente il paziente ci chiede di “interpretare” diviene un traguardo che necessita di superare paure non solo semplicemente professionali, ma anche relative alla propria specifica storia personale e che quindi obbliga a confrontarsi con le proprie fragilità. Il beneficio che se ne può ricavare si può tradurre nella capacità di vivere una relazione maggiormente intima con il paziente e autenticamente terapeutica.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE

Nel pomeriggio, sempre all’interno del Benedetti-Conci Award abbiamo partecipato ad un panel avente come tema l’avvento delle nuove tecnologie, i cambiamenti e le paure che esse inevitabilmente portano anche nella stanza d’analisi. Negli ultimi anni, infatti, l’espansione esponenziale di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione ha cambiato il modo di vivere ed intessere relazioni. È quindi imprescindibile, per noi psicoanalisti, domandarci in che modo questi strumenti possano cambiare anche la relazione terapeutica.

L’argomento è stato affrontato inizialmente a livello teorico, con contributi inerenti a modernità, e psicoanalisi (E. Fanelli, E. Giuli), alla paura di una stanza d’analisi vuota (D. Marino), alle nuove paure senza volto, derivate dal terrorismo (S. Nocentini).

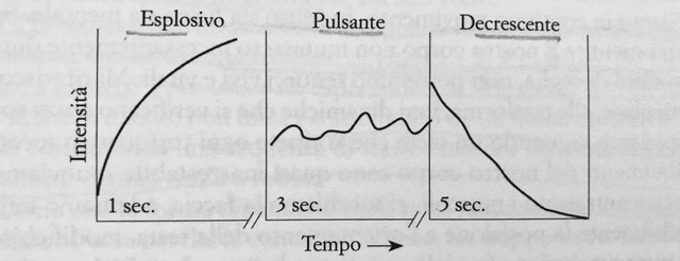

Il nostro intervento, intitolato “Matilde: Skype as a protected mean to live a relationship” (R.S. Rossi, M. Ferro) si è concentrato soprattutto sull’utilizzo di Skype, sulle motivazioni dinamiche e relazionali alla base della scelta di intraprendere un percorso terapeutico con questo mezzo. Attraverso un caso clinico, abbiamo avanzato l’ipotesi che la paura della relazione possa essere una delle motivazioni all’origine dell’utilizzo di tale supporto. Oltre alla vignetta clinica, abbiamo affrontato la tematica anche da un punto di vista neuroscientifico: alcune ricerche neuroscientifiche sollevano dubbi in merito alla possibilità dei mezzi digitali di sostenere l’attivazione delle strutture limbiche, che sostengono i processi empatici e i circuiti dei neuroni specchio (amigdala, corteccia orbito-frontale, porzione rostrale anteriore del lobo parietale inferiore). L’uso massivo di tali strumenti potrebbe portare al rischio di atrofizzare nel lungo termine questi pathways limbico-affettivi, indebolendo sempre più la capacità di riconoscere le proprie e altrui emozioni.

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE

Oltre ad aver presentato i nostri lavori, abbiamo partecipato ad uno stimolante intervento riguardante l’invecchiamento degli analisti e le loro ansie a riguardo. Joyce Slochower e Sandra Buechler, entrambe “aging analysts” della scuola newyorkese, e pertanto coinvolte in prima persona nel discorso, hanno invitato la platea a riflettere in merito al pensionamento dell’analista. Come procedere? Decidere una “data di scadenza” e rispettarla quando la si raggiunge? Sfidare il tempo e lavorare fino al sopravvenire di una malattia stroncante o della morte? Nel caso della malattia, come comunicarlo ai propri pazienti? È possibile smettere di essere analisti? Data l’avanzata età media dei partecipanti, questo panel è stato molto sentito e partecipato e lo scambio di visioni, paure e perplessità è stato ricco e dinamico.

Sabato 20 ottobre lo abbiamo dedicato al esplorare le paure in infanzia e adolescenza, sia dei diretti interessati che dei genitori, partecipando ad una special activity che ha visto come Chair Fabio Vanni, della SIPRe di Parma, e come discussants Neil Altman (New York City), Mauro Di Lorenzo (Milano), Darius Leskauskas (Lituania), Carmine Parrella (Lucca).

L’ARTICOLO CONTINUA DOPO L’IMMAGINE

I lavori si sono conclusi con un arrivederci al prossimo Forum, che si terrà a Lisbona nel 2020 e al quale siamo sicuri parteciperemo, dopo la stimolante esperienza di Firenze.