La solitudine di Alessandro – Centro di Igiene Mentale – CIM Nr.13 – Storie dalla Psicoterapia Pubblica

La solitudine di Alessandro

– Leggi l’introduzione –

Alessandro aveva circa quarant’anni, fisico imponente da cestista. Non si lavava da almeno un mese e puzzava di escrementi e di fumo. Faccia da mangiatore di patate di Van ghogh, capelli fini color paglia che resistevano solo ai lati, occhi azzurro-follia spaventati in cerca di risposte su quanto stesse succedendo. Tutti, smarriti come bambini nel bosco, cercavano di capirci qualcosa.

Il capitano dei carabinieri di Monticelli aveva chiamato direttamente sul cellulare di Biagioli e ciò stava a significare che era gradita proprio la presenza del responsabile del CIM. Secondo le regole essendo ormai le 21.00 l’ambulatorio era chiuso e le emergenze erano compito della guardia medica con eventualmente il 118. Le regole, però non erano importanti per quelli del CIM. Il capitano Ruffi aveva stima di Biagioli che aveva restituito a lui una moglie e ai suoi quattro figli una madre dopo una depressione puerperale che l’aveva portata molto vicina al debutto sulla cronaca nazionale. Si era creata tra i due una sorta di imbarazzata confidenza. Se non fossero stati entrambi così riservati si sarebbero potuti dire amici ma era parola che riservavano solo per pochi intimi da lungo tempo. Dichiarata era la stima reciproca. Non potendo ammettere il piacere di stare insieme si concedevano periodici pranzi di lavoro per esaminare varie situazioni che stavano al confine tra le loro due competenze. Biagioli aveva imparato a citare gli articoli del codice e Ruffi azzardava diagnosi.

Non potendo entrare nel parcheggio del CIM chiuso per la notte sarebbe andato con la sua Golf. Antonio Nitti che aveva già i piedi sotto il tavolino per la cena smadonnò al citofono mentre si infilava la giacca e recuperava la borsa. Aveva il difetto di abitare vicino a Biagioli e il pregio di essere sempre disponibile. La tromba delle scale rimbombava della sua corsa mentre sulla mappa Biagioli cercava “località rio freddo” la location della loro prossima impresa. Se non avessero fatto troppo tardi ci sarebbe scappata una cena a tre da “La grande abbuffata” pit stop di tutti i camionisti che uscivano appositamente dall’autostrada. Ma prima il lavoro.

La facciata dell’antico casale, sfuggito chissà come all’agriturismizzazione, pulsava di bianco e di blu per l’intrecciarsi delle muffole delle tre gazzelle circondate da militi coraggiosi di fronte alla delinquenza e smarriti di fronte all’imprevedibilità della follia. Dovevano essere lì da un pezzo a giudicare dalle cicche per terra ma nessuno era entrato. Ruffi disse a Biagioli che il Pezzato (non ce la faceva proprio a non usare il cognome con l’articolo come a scuola), ovvero Alessandro, il paziente, era ritornato in casa dopo il casino che aveva fatto. Urlava minacce di morte a tutti e aveva dato prova di fare sul serio. Non era ancora calato del tutto il sole che aveva impiccato il suo pastore maremmano al fico sul lato destro del casale. La povera bestia ancora penzolava spettrale alla luce delle muffole delle auto.

Uccidere il proprio cane, unica sua compagnia, era un pessimo segno prognostico dell’intenzione di finirla non avendo più nulla da perdere. Dopo aver giustiziato il cane, impugnata un ascia aveva distrutto la porta e il soggiorno dei vicini che sembrava bombardato. I signori Ferretti visto il cane impiccato temendo una crisi più grave delle solite avevano abbandonato tutto e, dato l’allarme, erano fuggiti in macchina dalla suocera in paese. Antonio e Carlo affacciatisi oltre la porta iniziarono a chiedere ad Alessandro di dar loro una mano per tirar giù Lampo ( il nome lo avevano visto sulla cuccia) che da soli non ce l’avrebbero fatta. Ruffi fu pregato di portare tutti i carabinieri in casa Ferretti per fare un censimento dei danni e rendere meno militarizzato e ostile l’ambiente. Il mostro piangeva singhiozzando, chiese immediatamente una sigaretta e si accomodarono intorno al tavolo della sala.

Alessandro aveva circa quarant’anni, fisico imponente da cestista. Non si lavava da almeno un mese e puzzava di escrementi e di fumo. Faccia da mangiatore di patate di Van ghogh, capelli fini color paglia che resistevano solo ai lati, occhi azzurro-follia spaventati in cerca di risposte su quanto stesse succedendo. Tutti, smarriti come bambini nel bosco, cercavano di capirci qualcosa.

Alla terza sigaretta prosciugata in poche tirate iniziò a spiegare. Dalla morte della madre avvenuta un mese prima i vicini avevano iniziato a tormentarlo. Lo deridevano attraverso la televisione e la radio che quindi aveva dovuto gettare nel pozzo. Con le antenne paraboliche gli leggevano nella mente e i pensieri migliori glieli rubavano sostituendoli con altri orribili. Ne abusavano sessualmente con dei raggi laser potentissimi. Per difendersi mostrò cosa aveva predisposto. Sotto i pantaloni aveva una sorta di cintura di castità o di mutande di lamiera che si era costruito da solo. Non poteva più togliersele nonostante lo ferissero a sangue e l’igiene intima ne aveva risentito pesantemente. Alla vista del marchingegno e afferrato alla gola dall’odore che emanava Antonio ebbe un conato di vomito e corse fuori ad accendersi una sigaretta.

Siccome nonostante tutto le protezioni quel pomeriggio il traffico di pensieri nel suo cervello era continuato aveva capito il loro trucco. Avevano sostituito Lampo, l’essere che più gli stava vicino, con un robot in grado di controllare tutte le sue funzioni mentali e fisiche. Per questo aveva dovuto liberarsene ed esporlo sul fico in modo che i Ferretti capissero che certi trucchi con lui non funzionavano.

Biagioli fece un primo resoconto a Ruffi di quanto era probabilmente accaduto. Alessandro dopo la morte del padre avvenuta due anni prima viveva da solo con la madre. La signora era stata per un anno afflitta da un carcinoma al pancreas ed era morta esattamente trentacinque giorni prima. Da quel momento nessuno aveva più somministrato ad Alessandro la terapia farmacologica che la dottoressa Mattiacci gli aveva prescritto ed il delirio persecutorio era riesploso.

La trascuratezza del CIM era evidente. Già la morte della madre in sé rappresentava un evento stressante ed Alessandro era stato lasciato solo ad affrontare la situazione e persino senza terapia. Sarebbe bastato un farmaco depot o, meglio, quotidiane visite domiciliari infermieristiche anche per gestire la casa (igiene e alimentazione) e la possibile tragedia sarebbe stata evitata.

Ruffi accettò di non procedere penalmente con l’arresto che sarebbe stato un atto dovuto purchè il Pezzato fosse immediatamente ricoverato e saldamente preso in carico dal CIM. Lampo rimase appeso a ricordare quella notte di terrore mentre Alessandro salì con Antonio nella golf di Biagioli, che ne avrebbe portato per sempre il ricordo olfattivo, per raggiungere il reparto di psichiatria di Vontano.

Mentre guidava veloce con i fari antinebbia accesi lungo le curve di montagna che conducevano a Vontano Biagioli rimuginava. Sul lavaggio interno che avrebbe dovuto pagarsi perché la golf tornasse abitabile e sul discorso fermamente indignato che avrebbe dovuto fare agli operatori per quanto era accaduto. Contrario per carattere a imporsi e rimproverare e portato invece all’esempio e al motivare si sentiva parzialmente responsabile di quanto era accaduto e soprattutto di quanto sarebbe potuto accadere. Si sarebbe meritato una denuncia per abbandono di incapace e per un attimo pensò davvero di autodenunciarsi per sollevare il problema in modo clamoroso. Un istrice che attraversò di corsa la strada, il colpo di freni e la successiva sbandata sull’asfalto umido dalla nebbia lo riportarono al presente.

Chi seguiva la situazione del Pezzato? (come avrebbe detto Ruffi) chiese ad Antonio Nitti che stava con la testa fuori dal finestrino come i cocker in autostrada nelle macchine che vanno in vacanza avendo preferito il freddo al puzzo. Alessandro era stato seguito lungamente dalla dottoressa Lina Mattiacci e dalla dottoressa Maria Filata. Una accoppiata di rilievo per professionalità e dedizione.

Alessandro nasce da un rapporto occasionale tra Aldo e Antonia. Aldo è un maresciallo dei carabinieri che viene inviato in servizio a Monticelli e lascia a Noto la moglie e due figli piccoli. Antonia ormai trentatreenne decide comunque di portare avanti la gravidanza nonostante le pressioni di Aldo che chiarisce sin da subito di non avere alcuna intenzione di abbandonare la famiglia.

Il figlio della colpa cresce nel podere dei nonni materni accerchiato dal soffocante affetto della madre e dallo scherno dei paesani che lo chiamano “il bastardello”. Il padre contribuisce con sporadici vaglia postali e crede di aver fatto il suo dovere quando a 15 anni riesce a farlo entrare all’accademia navale garantendogli così una istruzione ed un lavoro. All’idea di separarsi dalla madre è convinto di morire di crepacuore, invece avviene il miracolo. Non prova alcun dolore. Se si consente qualche nostalgia è di cose materiali, di comodità che l’accademia non permette. La madre e i nonni è come se non fossero mai esistiti. Per non aver più freddo l’animo si è gelato. Con il padre non ha contatti. L’accademia è dura e impara benissimo a cavarsela da solo e, come gli insegnano, a camminare sempre “col culo a paratia” per non offrire il fianco ai potenziali nemici.

Terminati gli studi si congeda e crea un impresa privata che produce strumenti per la navigazione di diporto, si afferma e fa soldi. Il suo unico hobby è il basket, imparato in accademia che pratica e di cui è tifoso. Vive prevalentemente a Roma sede dell’azienda e va a trovare la madre una o due volte al mese. In paese non lo chiamano più il “bastardello”. Ha soldi, successo e soprattutto sa farsi rispettare. Ordina alla madre di non accettare più quei miseri vaglia postali che gli ricordano la sua origine. Lui ce l’ha fatta ormai. Non ha amici ma solo colleghi di lavoro (in realtà dipendenti). Bello e prestante gode fama di grande amatore. E’ uno scapolo d’oro e colleziona una infinità di donne ma fugge ogni legame profondo e duraturo. E’ generoso sulle cose materiali ma non si fida a mettere in ballo il suo cuore. Il suo distacco è direttamente proporzionale al suo successo con le donne ma addirittura geometricamente proporzionale alla sua solitudine.

Costringe all’aborto due fidanzate. Lascia alle sue spalle una serie di tentati suicidi per amore. Molti dei quali certamente dimostrativi ma colleziona anche una sedia a rotelle permanente e una camera ardente piena di giovani disperati e arrabbiati con lui. Si sente enormemente potente, tutto ciò che fa gli riesce e non deve risponderne a nessuno. Per la verità alle feste comandate quando non lavora si sente sprofondare in una melma di tristezza come in certe domeniche pomeriggio all’accademia. Ma un po’ di polvere bianca e tanta tanta fica cancellano tutto. Non è felice la sua vita. Un deserto, un vagare insensato con il solo obiettivo di esaurire i suoi compiti. Sommamente efficiente riempie l’agenda di compiti e l’unica soddisfazione che prova sta nello spuntarli, nell’aver fatto il suo dovere. Anche i divertimenti, gli svaghi, le vacanze, il sesso sono calendarizzati e spuntati. Il suo scopo è fare tutto bene e subito nella speranza che, come gli diceva la madre “prima il dovere e poi il piacere”, prima o poi arrivi il tempo del piacere.

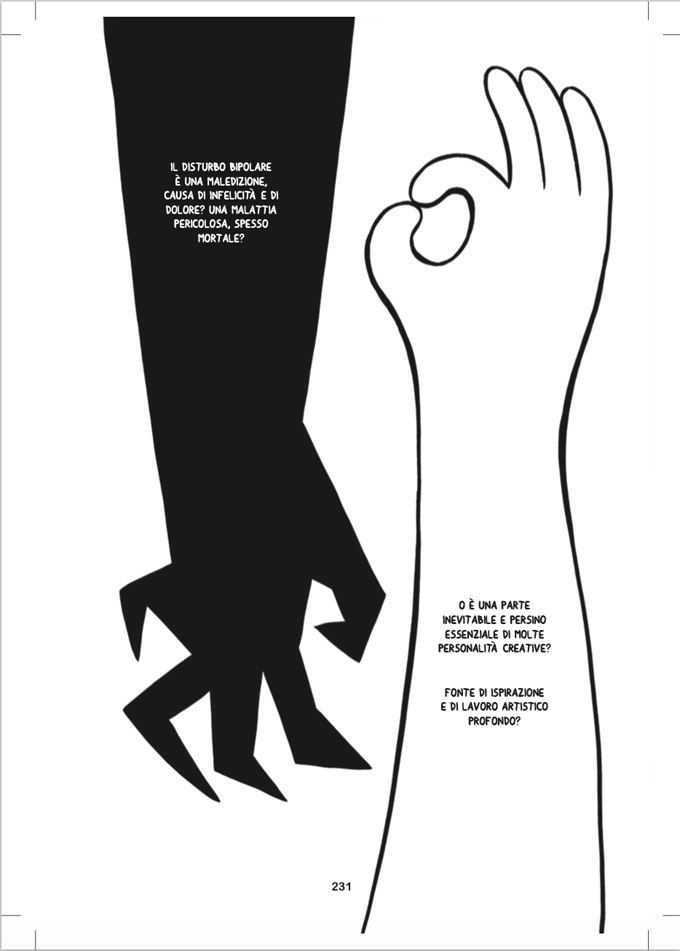

E’ così fissato nel portarsi avanti con gli impegni che più volte ha pensato che l’ultimo compito sarà la morte dopodiché finalmente potrà prendersi del tempo per sé. Gli è balzato in mente di anticiparla e togliersi il pensiero. Molti suoi comportamenti sembrano proprio finalizzati inconsapevolmente a depennare anche l’ultimo impegno e per questo viene chiamato il CIM ad intervenire. Paracadutismo, deltaplano, arrampicata libera li usa come stimoli per risvegliarsi dal sonno delle emozioni. Ha tre incidenti per guida spericolata sotto l’effetto di sostanze e resta per un mese in coma. Dopo la dimissione si rifugia a casa della madre e non esce per quasi due mesi. Gli eccessi precedenti e la conseguente chiusura gli fanno conquistare la diagnosi di disturbo bipolare dell’umore e la Mattiacci gli allaga il cervello di stabilizzatori (depakin, tregretol) e, mostrandosi contrariato dagli effetti collaterali sulla sessualità, il grande vecchio insuperato Litio.

E’ diventato mite. Con la dottoressa Filata cerca di dar ordine alla sua vita. Si conforma alle regole antieccessi di protezione dell’umore. Niente stravizi, a letto presto, vita sana e buone compagnie. La cartella clinica riporta due soli interventi in emergenza negli ultimi cinque anni. Una scazzottata con perdita di due incisivi da parte di un vecchio compagno delle elementari che aveva esercitato la memoria sul suo antico soprannome che gli era costata un incremento del dosaggio del litio e controlli ematici più frequenti. Un tentativo di suicidio con i farmaci giudicato goffo e inattendibile che aveva comportato solo una lavanda gastrica in pronto soccorso.

Pezzato Alessandro era progressivamente diventato un caso dormiente ovvero cronicizzato, stabile che non crea problemi e dal quale le risorse vengono progressivamente ritirate per essere investite sui casi attivi. L’assunzione dei farmaci era garantita dalla presenza della madre. Antonia tre anni prima dei fatti narrati aveva avuto un ictus che l’aveva relegata su una sedia a rotelle e le rendeva confuso e malamente comprensibile il parlare. In quel caso il CIM aveva rivalutato la situazione e cercato di promuovere una autonoma gestione della casa da parte di Alessandro il cui ritiro si era accentuato dopo la malattia della madre. Si sarebbe dovuto predisporre una presenza infermieristica capillare ma quello era il tempo dell’esperienza di “villa Santovino” e le risorse residue erano poche.

La compianta Silvia Ciari che faceva un punto d’onore del comporre esigenze diverse in modo da soddisfare più bisogni ebbe un’idea che parve a tutti geniale. I Ferretti,vicini di casa di Antonia e Alessandro, avevano la prima figlia Simona che aveva concluso le scuole medie inferiori con il sostegno per una encefalite all’età di tre anni. Il comune gli aveva fatto saltuari contratti come operatrice ecologica ma, non essendo in grado di guidare ogni giorno il padre doveva accompagnarla e riprenderla. La trovata di Silvia fu di esternalizzare l’assistenza di Alessandro utilizzando il sussidio d’accompagnamento di Antonia e un contributo di 300 € deliberato a favore di Alessandro. Simona, con l’aiuto di tutta la famiglia Ferretti si occupava dunque dell’assistenza di Antonia e della terapia farmacologica di Alessandro. Per un anno era andato tutto bene. Poi la violazione della privacy ormai quasi autistica del ritiro di Alessandro era stata forse la causa del delirio persecutorio sviluppato. Poiché negli ultimi tempi Alessandro aveva cercato di molestare Simona c’erano stati vivaci scontri tra le due famiglie. Antonia in seguito ad una recidiva dell’ictus si era aggravata ed era morta tre settimane prima dell’emergenza. Simona aveva paura ad entrare nella casa dove Alessandro era rimasto solo e così la farmacoterapia era stata bruscamente interrotta rotte le uova si stava preparando la frittata indigesta che era toccata fortunosamente, solo al povero Lampo.

Il ricovero doveva essere l’occasione per un nuovo inizio caratterizzato dalla presa in carico dei reali bisogni di Alessandro, mentre il passato sembrava essersi impaludato nella gestione di un problema di ordine pubblico. I farmaci, la compagnia della vecchia madre ed il sostegno di Simona Ferretti avevano lo scopo di ammucchiare cenere sulla brace, mantenere lo status quo, evitare problemi. Insomma tirare avanti. Inconsciamente anche gli operatori colludevano con l’idea di Alessandro circa l’inutilità della sua vita e col desiderio che presto anche l’ultimo compito di questa esistenza disgraziata fosse compiuto. Ma quella era anche l’unica vita a disposizione che in tutta l’eternità era data a quella combinazione unica di geni ed esperienze particolari che rispondeva al nome di Alessandro Pezzato.

Nella riunione generale di equipe del CIM che doveva impostare il futuro progetto terapeutico Biagioli propose un gioco. Ognuno doveva indicare uno o due aggettivi che descrivessero Alessandro e poteva toglierne uno che gli apparisse inopportuno. Solo……..arrogante………narcisista……spaventato….sfortunato….rifiutato….gradasso…….smarrito. Questi furono solo alcuni dei 25 aggettivi con cui la complessa personalità di Alessandro venne descritta. Alla fine il mostro che aveva spaventato le forze dell’ordine ed era temuto dall’intero paese che ne invocava la chiusura definitiva negli agonizzanti ma ancora esistenti manicomi criminali fu riassunto da Biagioli in poche frasi.

Si trattava di un bambino rifiutato e abbandonato che aveva sperimentato la minacciosità degli altri e ne era terribilmente spaventato . Aveva imparato a difendersi in due modi. Non legarsi a nessuno per non rischiare delusioni ed usare gli altri come oggetti per la soddisfazione dei propri bisogni. Non fidarsi soprattutto di chi si offriva di accudirlo e controllare tutto per non avere fregature. Questo atteggiamento freddo, distaccato, lucido e controllante aveva portato notevoli successi in ambito professionale e si era dunque rinforzato per i lussi il sesso e la cocaina che comportava. Ma il bambino Alessandro sotto la corazza del guerriero era rimasto tremante, solo e spaventato avvolto in un freddo paralizzante che era diventato mortale con la scomparsa della madre. Quando aveva pensato che anche Lampo lo avesse tradito aveva sentito che tutto era finito e come un kamikaze aveva voluto andare incontro alla morte.

Biagioli decise. Si sarebbero occupati di lui quegli operatori che riuscivano a vedere e sentire il bambino spaventato e abbandonato dietro gli atteggiamenti da gradasso del mostro. Il primo ad essere indicato fu proprio Biagioli per la facilità con cui si calava nel ruolo di buon padre affettuoso ma normativo e per il legame indelebile che si era creato tra Alessandro e la sua golf. La dottoressa Filata perché rappresentava la continuità con il passato, aveva con lui un buon rapporto e non era opportuno fargli sperimentare un altro abbandono. Come infermieri Gilda e Antonio per l’entusiasmo vitale che sprigionavano e che si sperava contagioso.

Biagioli predispose un piano di progressivo scalaggio dei farmaci convinto com’era che la necessità di farmaci fosse inversamente proporzionale alla presenza e all’impegno degli operatori. Era convinto che al di là delle manifestazioni aggressive e delle oscillazioni del tono dell’umore il problema di fondo fosse una miniera di tristezza. I farmaci potevano coprire i sintomi socialmente indesiderabili ma serravano ancora di più l’accesso a quella miniera. La dottoressa Filata aveva il compito di tenere per mano Alessandro nell’esplorazione dei cunicoli bui di quella miniera, puntellarne la volta e piazzare le fiaccole per l’illuminazione.

Uno dei temi fondamentali era il disvalore che Alessandro si era attribuito per essere stato abbandonato dal padre. Al contrario non teneva conto dell’affetto mostratogli dalla madre e dai nonni che l’avevano voluto a tutti i costi nonostante la difficilissima situazione e lo scandalo che, per il tempo d’allora, creava.

Nessuno degli interlocutori era più in vita. Maria chiese ad Alessandro di avviare un carteggio ideale con il padre e con la madre in cui lui doveva scrivere a loro delle lettere e poi, mettendosi nei loro panni, rispondersi. Lo scopo era facilitare un decentramento che portasse alla comprensione ed al perdono. Non si arrivò mai completamente a ciò. Dopo le iniziali lettere di rabbia per non avergli dato ciò che gli spettava, l’ira si stemperò in pena e tristezza. Erano stati dei poveri incapaci non cattivi e soprattutto non era sua la colpa, lui era semplicemente la vittima. Come del resto loro stessi. Dopo alcuni mesi di lavoro manifestò persino l’interesse di conoscere i fratellastri di Noto che vide come altre vittime della vicenda, ma decise poi di non turbare altre esistenze.

Il perno di tutto il suo dolore è l’arrivo in accademia navale all’età di 15 anni. La voce tremava nel raccontarlo. La tiepida mattina presto di aprile mischiava gli odori della campagna primaverile con la miscela al 3% dell’Ape Piaggio con cui il nonno lo accompagnava alla stazione termini. Nella stretta cabina con la valigia poggiata sulle ginocchia e la testa sulla giacca di velluto marrone del vecchio contadino intrisa di umido e fumo di toscano aveva vissuto gli ultimi momenti di una intimità domestica protettiva.

Il diretto Roma- Napoli lo aveva trasportato in uno stato di trance che non aveva lasciato ricordi. Il golfo di Napoli abbagliante di sole aveva assistito alle sue prime umiliazioni nel cortile dell’istituto dove era stato fatto spogliare da capo a piedi 5 volte perché sbagliava il nodo all’ultimo indumento da indossare: la cravatta. Le flessioni in numero pari ai secondi di ritardo alla cerimonia dell’alzabandiera lo vedevano finire con un tonfo faccia a terra con la saliva mista al sudore gocciante al suolo. Non riusciva a mangiare il brodo grasso con le verdure lessate che rappresentava la costante di pranzi e cene e alla cerimonia della Promessa che si teneva dopo quindici giorni dall’arrivo si ritrovò nel solito cortile assolato a “quattro di bastoni” tra la polvere che impastava bocca e narici e le risate degli altri allievi. Il tenente medico dell’istituto raccomandò al sergente Izzo, che sapeva iscritto al primo anno di psicologia alla Federico II°, di stare vicino al giovinetto che mostrava evidenti fragilità. Il compito fu preso da Izzo talmente a cuore che iniziò Alessandro a tutti i segreti della vita dell’istituto per cavarsela in ogni situazione. Si sentiva protetto e si fidava per cui non ebbe obiezioni quando Izzo si presentò nella sua camerata in accappatoio dicendo che gli avrebbe insegnato come farsi una doccia che potesse essere degna di tale nome.

La madre la vedeva soltanto durante le vacanze estive ma non riusciva a spiegare a lei e ai nonni l’inferno che viveva in accademia. I due mondi erano separati e incomunicabili. I primi rapporti sessuali erano stati con delle prostitute cinesi nei vicoli dell’angiporto. Le disprezzava in quanto prostitute ed in quanto cinesi. Col tempo questo disprezzo divenne parte fondamentale del godimento sessuale. Le doveva sottoporre a pratiche umilianti con escrementi e improvvisati strumenti di tortura. Ricordava ancora con terrore la sera che la giovanissima Chin On, che lui chiamava scimmietta, una bambina tredicenne che la madre aggiungeva come optional per soli 10€ alle sue prestazioni , aveva temuto morisse per una emorragia che l’aveva fatto fuggire inorridito e chiamare immediatamente l’ambulanza. Per questo genere di cose servono i soldi e Alessandro si fece rapidamente strada nel commercio delle sostanze. Grazie all’appoggio di Izzo aveva il monopolio assoluto all’interno dell’accademia e gli erano affidate la metà delle scuole medie del Vomero. Riusciva persino a mandare i soldi a casa dicendo che nel tempo libero lavorava in un ristorante. Antonia se ne vantava con tutto il paese dicendo che il figlio aveva insegnato a fare la pizza ai napoletani.

Durante le vacanze a Monticelli scoprì un nuovo rassicurante modo di stare con gli altri: il rispetto intimorito. Non si potevano certamente definire amici ma molti coetanei del paese lo ammiravano per i suoi soldi e lo temevano sapendolo facile all’ira e senza scrupoli. Quando iniziò ad essere intollerante dell’opprimente patrocinio di Izzo fu trovato nel suo armadietto un sacchetto di polvere bianca che gli costò l’espulsione dall’accademia. Tornato a Monticelli in una casa in affitto prese ad operare come pendolare sulla piazza romana. Il primo episodio delirante risaliva proprio al periodo del suo sbarco su Roma.

Il consumo di cocaina era vertiginoso e il bisogno di sempre maggiori quantità di denaro gli fecero mettere da parte la prudenza. Entrò in rotta di collisione con i fratelli Genovesi per il controllo del ricco e crescente distretto del Pigneto. L’ultimo ricordo che riusciva a recuperare era la comparsa di una pattuglia della polizia nel bar di piazza dei condottieri dove avevano l’appuntamento per la trattativa. Il resto glielo aveva raccontato il suo difensore d’ufficio al suo risveglio nell’infermeria del carcere di Rebibbia. I poliziotti avevano chiesto di identificarlo e lui li aveva minacciati con una pistola con la matricola abrasa (che non aveva mai visto ne tantomeno posseduto). Ne era seguita una colluttazione che gli aveva fratturato la mandibola e il polso destro e lo aveva sprofondato in un coma da commozione cerebrale che giustificava l’amnesia lacunare.

Scontati i sei mesi della condanna per direttissima era tornato a Monticelli ma i fantasmi persecutori lo seguirono. Tutti lo spiavano. Le donne volevano portargli via i suoi soldi, gli uomini la sua potenza sessuale. Era, in entrambi i casi l’invidia il movente della loro persecutori età. Pensarsi invidiato da tutti, se da un lato lo faceva sentire in pericolo, dall’altro costituiva un sostegno per la sua autostima per la sua autostima sempre più vacillante dopo la perdita di 5 denti per l’intervento della polizia, della capacità erettile per l’abuso di cocaina, dell’azienda di attrezzature da diporto per la fama di inadempiente che si era fatto e dei capelli per una precoce calvizie di origine genetica, unico lascito del suo sconosciuto padre poliziotto siciliano.

A questo periodo risalivano i primi contatti con il CIM. In genere per comportamenti aggressivi e bizzarrie che ai colloqui con la dottoressa Mattiacci mostrarono subito il loro radicarsi in uno strutturato delirio persecutorio che diede il via ad un bombardamento di neurolettici, associato in seguito ingenti coperture con stabilizzatori dell’umore per l’andamento oscillante della sintomatologia. Il massiccio carico farmacologico produsse un progressivo ritiro dalla vita sociale e così cessarono le indignate richieste di intervento da parte dei cittadini benpensanti. Bloccato dalla camicia di forza chimica aveva cessato il lavoro, rinunciato all’affitto ed era tornato a vivere in campagna da Antonia.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore dei compaesani aveva cessato di essere un problema anche per il CIM che aveva finito per dimenticarselo, fino alla notte della mancata tragedia. La dedizione assoluta con cui la dottoressa Filata si dedicava ai pazienti iniziò a scavare una breccia nel muro difensivo di diffidenza. Alessandro faceva di tutto per convincersi dell’incontrario ma non poteva negarsi l’evidenza. Ogni martedì aspettava con piacere malcelato l’arrivo della macchina della ASL con cui Maria raggiungeva il podere per il colloquio settimanale. Il martedì mattina era stato scelto come giorno della doccia settimanale e l’aspetto veniva maggiormente curato.

Però, come spesso accade nella vita, fu il caso piuttosto che l’intenzionalità a dare una svolta decisiva alla terapia. La brina dicembrina rimaneva ghiacciata fino alle 9 e mezzo del mattino. Maria scesa dall’auto di servizio si stringeva la sciarpa rossa intorno al collo e alla testa e accelerava il passo per raggiungere la cucina, interdetta per due ore al transito materno, con il cammino acceso dove avvenivano i colloqui. Alessandro in attesa dietro i vetri, la vede ruzzolare malamente e d’istinto corse fuori. Non doveva trattarsi di nulla di grave ma la caviglia bluastra lievitava dolente. Il pronto soccorso era necessario ma Maria non era in grado di guidare.

Avvennero così due cose che non succedevano da tempo. Alessandro si riaffacciò nel paese da cui si era ritirato e lo fece in una macchina della ASL ma non al posto del curato ma del curante. E, ancor più sconcertante, per la prima volta dopo la morte di Lampo, Alessandro tornava a prendersi cura di un essere vivente. Più tardi avrebbe detto alla stessa Filata di aver provato la stessa struggente, dolcissima tenerezza della notte in cui Chin On aveva rischiato di morire dissanguata. L’accaduto fu oggetto di lunghe riflessioni nella riunione di equipe del CIM. Un pertugio per penetrare nel difesissimo mondo emotivo di Alessandro sembrava quello dell’accudimento. Essere lui ha prestare le cure ed occuparsi degli altri aveva due vantaggi enormi. Da un lato lo faceva sentire importante se non superiore puntellando la scricchiolante autostima. Dall’altro gli consentiva una intimità non minacciosa come quella in cui era lui ad affidarsi alle cure di un altro che si era dimostrato spesso inaffidabile, abbandonico e persecutorio.

Sviluppare ruoli in cui fosse Alessandro ad occuparsi degli altri sembrò la strada da perseguire per il recupero e la riabilitazione sociale. A conferma di ciò lo stesso Alessandro propose che, d’ora in avanti, per evitare il ripetersi di disagi per la dottoressa avrebbe lui raggiunto l’ambulatorio del CIM con i mezzi pubblici il martedì mattina.

La dottoressa Filata gli disse che parlando di lui nell’equipe generale ( si sentì inorgoglire al pensiero che tanta gente importante dedicasse del tempo a parlare di lui) erano emerse alcune idee e che due infermieri in gambissima, Antonio e Gilda, gliene avrebbero parlato alla prima occasione. L’entusiasmo contagioso di Antonio e la abbacinante bellezza di Gilda ebbero certamente un ruolo nell’accettazione da parte di Alessandro delle proposte. Sarebbe però ingiusto ridurre tutto a questioni così superficiali.

Il progetto gli piaceva davvero. Da cinque anni la gestione del randagismo animale era passata dalla competenza provinciale ai comuni. Lo storico servizio di “accalappiacani” era stato di fatto dismesso e i rarissimi casi in cui si rendeva necessario un intervento del genere, era la guardia forestale ad occuparsene. Restava però il problema della custodia e protezione degli animali abbandonati. Erano così sorte numerose cooperative, gravitanti nel mondo degli animalisti (WWF,LIPU, ANTIVIVISEZIONE) che gestivano canili o “animal home”, come preferivano chiamarle, che prendevano appalti comunali e creavano uno spazio alla occupazione giovanile.

Sia Gilda che Antonio militavano nella Lega Ambiente. Dato il loro pluriennale impegno nel partito una cooperativa che li avesse tra i membri fondatori non avrebbe incontrato inciampi sulla strada degli appalti. Alessandro che metteva a disposizione il terreno e i locali inutilizzati del grande podere fu il presidente. Cinque mesi dopo in occasione della festa della repubblica del 2 giugno c’erano tutti all’inaugurazione. Persino la famiglia Ferretti al completo e vestita a festa era intervenuta. Antonio Nitti e Gilda nelle retrovie apparecchiavano il tavolo del rinfresco. Alessandro affiancava il sindaco con la fascia tricolore orgoglioso dell’ennesimo nastro tagliato sotto la sua amministrazione. Biagioli, ancora più orgoglioso sottobraccio al capitano Ruffi, gli illustrava come si fosse giunti a ciò anche grazie al suo contributo con il mancato arresto. L’insegna in ferro battuto “Casa Lampo” tutti pensavano facesse riferimento alla rapidità con cui l’impresa era stata realizzata ma ad Alessandro ricordava troppo la analoga scritta “il lavoro rende liberi” all’ingresso del campo di Auschwitz e la sera stessa l’aveva sostituita con una tavola di castagno con su scritto “La fattoria degli animali”.

Tutti erano contenti ed ognuno si sentiva orgoglioso per quanto fatto. I narcisismi presenti non erano entrati in una dinamica competitiva cercando di accaparrarsi il merito. Al contrario si rinforzavano vicendevolmente. Gli ego sarebbero presto esplosi se un provvidenziale temporale estivo non avesse rimandato tutti precocemente a casa. L’unico la cui gioia appariva velata era proprio il protagonista. Alessandro Pezzato non riusciva a non pensare che in fondo quello che aveva costruito era una via di mezzo tra un ospedale, una casa di riposo e un carcere per animali.

Nonostante la ressa intorno a lui e le pacche sulle spalle si sentiva solo. Questa sensazione viscerale di solitudine gli gelava le viscere. Non bastavano i successi a placarla. Era sempre lì anche cinque anni dopo quando, senza autorità ma con un rinfresco fornito dal migliore catering di Vontano, festeggiò la prima nidiata di sei cuccioli di pastore maremmano dell’allevamento specializzato che aveva costruito nel podere limitrofo acquistato dai signori Ferretti con la promessa di dare lavoro alla primogenita Simona che,se a causa dell’encefalite non riusciva nelle addizioni a tre cifre, aveva una intesa naturale con ogni tipo di bestiola e si scherniva dicendo “io li capisco perché sono come loro”.

Era diventato un paziente modello. Non saltava una seduta di psicoterapia che forse lo avrebbe accompagnato per sempre. I farmaci li avevano sospesi da un pezzo. Fiancheggiava dall’esterno le attività del CIM fornendo occasioni di inserimento lavorativo sia nel canile che nell’allevamento a pazienti inviati dal CIM.

TORNA ALL’INDICE DELLA RUBRICA

LEGGI ANCHE:

CENTRO DI IGIENE MENTALE – CIM