Gli aspetti psicologici connessi all’attività sportiva

Nello sport vi possono essere diversi tipi di stressor: ad esempio, la prestazione, il rapporto con l’allenatore e i compagni, i segnali del proprio corpo. Tuttavia essi possono essere interpretati come stimoli positivi e non come fonti di disagio. Per affrontarli nel modo giusto, la persona deve ricorrere alle proprie capacità, in termini sia di fattori interni come la motivazione che lo ha spinto ad intraprendere l’attività e l’autoefficacia, sia a fattori esterni come le tecniche di gestione efficace dello stress e dell’ansia.

Elena Fiabane, Gloria Tosi, OPEN SCHOOL STUDI COGNITIVI MILANO

Lo stress e l’approccio cognitivo

Nella quotidianità e nella società attuale si parla molto di stress, generalmente con un’accezione negativa, in termini di senso di tensione, ansia, preoccupazione, senso di malessere diffuso, associati a conseguenze negative per l’organismo e per lo stato emotivo e mentale dell’individuo. Lo stress, quindi, sarebbe visto come qualcosa di negativo da eliminare totalmente. In realtà, già negli anni ’40, uno dei massimi studiosi del fenomeno, Hans Selye, diceva che senza stress c’è la morte. Cosa intendeva dire l’esperto con quella frase?

Lo stress è una sollecitazione che ci proviene dall’ambiente esterno, una richiesta da parte dell’ambiente volta all’attivazione delle risorse del nostro organismo. Non tutte le sollecitazioni esterne sono nocive e vanno eliminate. Pensiamo ad un esame universitario da affrontare: si tratta di una richiesta da parte dell’ambiente che implica una percezione di stress e di attivazione dell’organismo; tale sollecitazione risulta però molto utile perché permette all’individuo di mobilitare le risorse e le capacità individuali, di impegnarsi al fine di raggiungere un obiettivo importante per la crescita individuale e di aumentare il senso di autoefficacia.

Probabilmente, se non si percepisse alcun tipo di stress, non ci si impegnerebbe allo stesso modo e anche la sensazione di benessere correlata al raggiungimento dei propri obiettivi non sarebbe significativa e gratificante. Dunque, lo stress “buono”, definito “eustress”, è importante per la vita di ciascun individuo e non deve essere eliminato in quanto favorisce lo sviluppo e la crescita personali. I risultati delle ricerche mostrano, infatti, che le persone che hanno sperimentato precocemente situazioni di stress, da adulti si adattano meglio e più facilmente a contesti e situazioni nuove e stressanti. Affrontare situazioni di stress sembra favorire la costruzione di maggiori risorse psicologiche, permettendo di affrontare lo stress in maniera più efficace.

Quindi, quando lo stress non è più utile ma diventa nocivo per la salute, l’individuo ritiene di non possedere le risorse e/o capacità sufficienti per fronteggiare l’evento stressante; in altri termini, la persona percepisce una discrepanza tra le richieste dell’ambiente e le risorse individuali.

I primi approcci teorici consideravano lo stress come la risposta biologica aspecifica del corpo a qualsiasi richiesta ambientale e gli stressor erano i vari tipi di stimoli agenti che suscitavano tale reazione. La risposta biologica del corpo, aspecifica, detta anche sindrome generale di adattamento, si compone di tre fasi distinte: fase di allarme (attivazione del sistema nervoso simpatico con mobilitazione delle energie difensive, innalzamento della frequenza, della pressione cardiaca, della tensione muscolare, diminuzione della secrezione salivare, aumento liberazione di cortisolo); fase di resistenza (l’organismo tenta di adattarsi alla situazione e gli indici fisiologici tendono a normalizzarsi, anche se lo sforzo per raggiungere l’equilibrio è intenso); fase di esaurimento (se la condizione stressante si prolunga, oppure risulta troppo intensa, si entra in una fase di esaurimento in cui l’organismo non riesce più a difendersi e la naturale capacità di adattarsi viene a mancare).

Gli studi più recenti hanno invece riconosciuto il ruolo chiave dell’interpretazione cognitiva e della percezione soggettiva quali fattori in grado di influenzare l’esperienza e la conseguente gestione dello stress.

Nell’approccio cognitivo, Lazarus e Folkman (1987) descrivono invece lo stress come frutto degli stimoli dell’ambiente sulla persona, in cui la percezione che il soggetto ha della richiesta ambientale e delle proprie risorse per farvi fronte è la variabile di mediazione critica.

In effetti, ciò è quanto solitamente accade a tutte le persone nella vita di tutti i giorni, e la risposta di ogni individuo è singolare e specifica, in base alle caratteristiche dello stressor e, soprattutto, del soggetto stesso.

Nello sport vi possono essere diversi tipi di stressor: ad esempio, la prestazione, il rapporto con l’allenatore e i compagni, i segnali del proprio corpo.

Tuttavia essi possono essere interpretati come stimoli positivi e non come fonti di disagio.

Per affrontarli nel modo giusto, la persona deve ricorrere alle proprie capacità, in termini sia di fattori interni come la motivazione che lo ha spinto ad intraprendere l’attività e l’autoefficacia, sia a fattori esterni come le tecniche di gestione efficace dello stress e dell’ansia.

Le fonti di stress nello sport

Janke (1976) individua 5 categorie di stressor relativi all’ambito sportivo:

1. Stressor esterni: legati all’ambiente (es. sport acquatici; sport in ambienti estremi); alla deprivazione sensoriale (es. cuffie nel tiro a volo); al rischio di infortuni (nella ginnastica artistica ad esempio, nell’esecuzione corretta degli esercizi);

2. Stressor dovuti alla deprivazione dei bisogni primari (es. fuso orario può disturbare il sonno; condizioni climatiche non ottimali);

3. Stressor da prestazione: eccessiva pressione fisica e psichica; eccessiva monotonia e ripetitività degli allenamenti; gli insuccessi;

4. Stressor sociali: i conflitti (es con gli allenatori, i compagni, i genitori, altre figure di riferimento o con la scuola); l’isolamento sociale (es. continui viaggi, molti impegni possono portare a trascurare gli affetti);

5. Altri stressor: processi decisionali difficili; incertezze sul proprio futuro agonistico, etc.

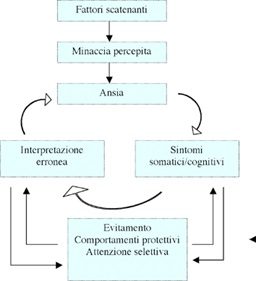

Una delle risposte psicologiche suscitata dalla maggior parte degli stressor è l’ansia.

Molte delle modalità di fronteggiamento dello stress sono mirate proprio a ridurre l’ansia che può essere tanto intensa da divenire a sua volta una fonte di stress.

L’ansia non è altro che la reazione psicologica di paura verso eventi percepiti come stressanti e minacciosi. Tale meccanismo fa parte di una particolare risposta automatica ai pericoli fisici, la cosiddetta risposta di “attacco o fuga”, presente in tutti gli animali.

Questa risposta determina modificazioni fisiologiche in modo da preparare l’animale a poter fuggire dal pericolo o a lottare contro di esso.

Ecco le principali modificazioni fisiologiche scatenate dalla risposta di attacco o fuga:

– La mente diventa vigile

– La frequenta cardiaca aumenta

– Il ritmo del respiro aumenta per fornire più ossigeno al sangue

– Aumenta la sudorazione per evitare il surriscaldamento del corpo

– I muscoli si tendono, pronti all’azione

– La digestione si “ferma” e può dar luogo ad una sensazione di nausea o di “nodo allo stomaco”

– La salivazione diminuisce e la bocca si secca

– Il fegato libera lo zucchero per fornire velocemente più energia.

Queste modificazioni sono causate dal rilascio nel sangue di diversi ormoni, il più importante dei quali è l’adrenalina.

Di per sé, la risposta di attacco o fuga si sviluppa immediatamente dopo che si è recepito un pericolo ed è di breve durata, perché non appena il pericolo cessa gli ormoni rilasciati sono rapidamente metabolizzati (distrutti).

Pensiamo, ad esempio, a che cosa succede quando ci si salva in una situazione di grave pericolo, ad esempio in un incidente di macchina. Che cosa è successo quando si realizza che si è salvi? Probabilmente si continua a tremare per qualche minuto, ma poi tutto torna normale.

La risposta di attacco fuga può essere istintiva, ad esempio negli esseri umani sono istintive le paure per i serpenti e per i luoghi alti. Ma gli animali, compreso ovviamente l’uomo, possono anche imparare ad avere paura di altre situazioni che vengono collegate alla percezione di una minaccia e al sentirsi ansiosi. Per gli uomini non tutti i pericoli sono di tipo fisico.

Possiamo sentirci in ansia anche se temiamo di subire una perdita grave, o meglio grave per noi.

Non ha importanza quanto il pericolo sia obiettivamente reale e grave, conta la percezione soggettiva della probabilità dell’evento temuto e della gravità delle sue conseguenze.

Si parla di disturbo d’ansia quando la risposta di attacco o fuga viene scatenata regolarmente da stimoli o situazioni poco pericolose e che non rappresentano certo una minaccia per la sopravvivenza. La risposta di attacco o fuga è una risposta automatica alla percezione di una grave minaccia e non può essere modificata. Si può invece modificare il modo di interpretare situazioni ed eventi.

L’allenamento della mente

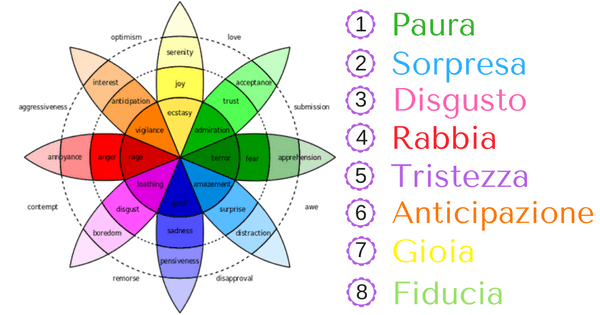

L’Aspetto psicologico è determinante per un atleta, perché chi si mette in gioco è prima di tutto la persona. Giocano un ruolo fondamentale diversi elementi, quali motivazione, autostima, emozioni come ansia da prestazione, stress e tecniche di gestione (mental training, controllo arousal, self talk, goal setting, imagery…).

Gli obiettivi principali del mental training possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

– il potenziamento delle proprie competenze

– la conoscenza ed il superamento dei propri limiti

– un’ottimale gestione dell’ansia e dello stress legati alla gara

– un approccio positivo agli allenamenti

– una efficace comunicazione con l’allenatore, con se stessi e con il proprio corpo.

Nelle attività sportive e motorie l’allenamento è il fulcro per il raggiungimento di ogni target che ci si prefigga, e spesso all’allenamento si associa solo l’attività fisica ripetuta con regolarità, costanza e metodo. Ma lo sport non è solo il rendimento del corpo, anzi, si raggiunge la prestazione massimale solo quando mente e corpo sono coordinati, sono tutt’uno. È necessario che essi vadano di pari passo in un percorso di miglioramento della performance. Se, infatti, è vero che ogni sport ed attività fisica richiedono un corpo che funzioni al meglio e che sia abituato (allenato) a rispondere in maniera adeguata agli stimoli, è anche vero che ogni sport e ogni attività motoria richiedono spiccate capacità di concentrarsi, di gestire le proprie emozioni, di evitare le distrazioni, di tollerare la frustrazione e l’ansia, di riprendersi da una sconfitta e di saper gestire il momento decisivo.

Attraverso lo sport, lo sportivo riesce a potenziare alcune aree fondamentali che hanno un impatto positivo e migliorativo sulla performance. Alcune di esse riguardano:

– Fattori cognitivi:

Capacità di concentrazione e attenzione;

Autoconsapevolezza del proprio corpo e dei pensieri.

– Fattori fisiologici:

Livello di attivazione fisiologica;

Coping;

Gestione dell’ansia e dello stress attraverso tecniche di rilassamento;

Recupero dell’infortunio;

– Fattori personali interni:

Autostima;

Autoefficacia;

Motivazione.

Tecniche di gestione dello stress e dell’ansia

Gli strumenti principali utilizzati per gestire lo stress e le emozioni in maniera più funzionale sono riconducibili principalmente alle strategie cognitivo-comportamentali, tra le quali le più usate sono il goal setting, le tecniche di imagery e self-talk, le metodiche di autoregolazione dell’arousal, l’allenamento della concentrazione e gestione dello stress.

Queste tecniche impostano un vero e proprio programma di allenamento della mente dell’atleta, che impara progressivamente a conoscere se stesso, a gestire ed ottimizzare le proprie abilità e caratteristiche. In questo senso si definiscono il mental training e lo sport coaching, che rappresentano un vero e proprio allenamento mentale che aiuta l’atleta a potenziare le proprie capacità, nell’assoluto rispetto dell’integrità fisica. È importante tuttavia lavorare non solo per sfruttare al meglio i punti di forza, ma soprattutto per individuare i propri limiti.

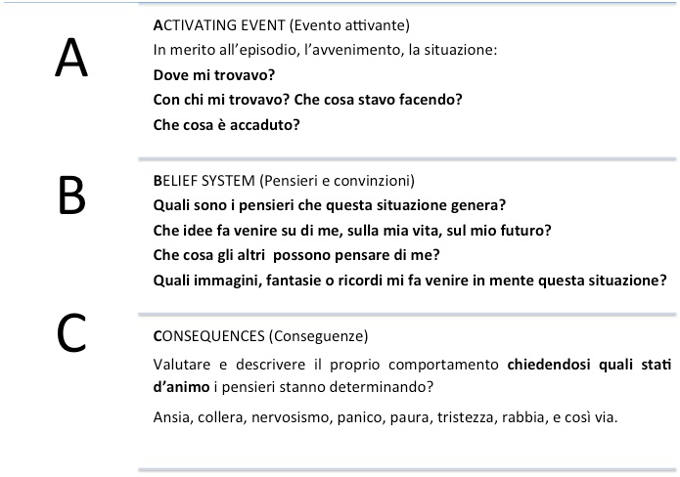

Le strategie cognitivo comportamentali sviluppate negli anni ’70 e tuttora pienamente utilizzate, mirano a far acquisire all’atleta le abilità di controllare e comprendere i propri processi mentali ed emotivi, partendo dal presupposto che la gestione o modifica dei processi cognitivi e degli stati emotivi negativi può contribuire al miglioramento della performance. Per realizzare i suoi obiettivi il Mental Training interviene sulle funzioni psicologiche determinanti la pratica motoria basandosi sull’elenco delle abilità mentali di base individuate da Martens, nel 1988:

- Goal setting (formulazione degli obiettivi): molte volte gli insuccessi degli atleti sono dovuti ad una inadeguata scala degli obiettivi da perseguire durante il periodo di allenamento, e questa scarsa capacità di pianificare specifici standard di abilità da raggiungere in un compito può compromettere l’esito della stagione agonistica. Il Mental training aiuta lo sportivo a scomporre i grandi obiettivi in sub-obiettivi a breve, medio e lungo termine, sufficientemente difficili (e quindi allenanti) ma raggiungibili, mirati al miglioramento graduale della prestazione più che al risultato (spesso imprevedibile).

- Imagery (capacità di creare e controllare immagini mentali): gli atleti vengono progressivamente allenati alla rappresentazione mentale della propria performance, aiutandosi con stimoli immaginativi che coinvolgono tutti i sensi e favorendo in questo modo un coinvolgimento emotivo e cognitivo. La tecnica dell’imagery preceduta sempre da una breve seduta di rilassamento viene anche utilizzata prima della gara come momento di concentrazione e di visualizzazione del percorso.

- Self-talk (monologo interiore): formulare obiettivi e inserirli in un dialogo con se stessi che escluda l’intervento di pensieri intrusivi e distraenti.

- Controllo dell’Arousal (controllo dell’attivazione): con il termine arousal in psicofisiologia è indicata l‘intensità dell’attivazione fisiologica e comportamentale dell’organismo. Quando il nostro corpo deve effettuare una prestazione deve attivarsi, cioè mettere in moto una serie di processi caratteristici dello stato di arousal quali l’aumento della vigilanza e dell’attenzione, l’attività dei muscoli che si preparano allo sforzo ed il cuore e i polmoni che si preparano al dispendio di energia. È di fondamentale importanza per un atleta saper raggiungere e mantenere il livello ottimale di attivazione psicofisiologica richiesto dalla performance, allenandosi con delle semplici tecniche di attivazione o disattivazione secondo le esigenze.

- Abilità attentive (anticipazione e concentrazione): con il termine attenzione si fa riferimento a diverse componenti del funzionamento cognitivo. Tra queste alcune maggiormente coinvolte e determinanti per la performance dell’atleta sono: capacità di anticipazione, capacità di elaborazione dei dati da parte del sistema nervoso, capacità di filtrare le informazioni per trattenere solo quelle rilevanti, capacità di gestire le emozioni, capacità di dirigere l’attenzione all’interno ed all’esterno di sé. In sintesi la concentrazione è la capacità di focalizzare l’attenzione su un compito per un determinato periodo di tempo, senza che essa venga distolta da fattori distraenti interni (ad esempio pensieri negativi) o esterni (il rumore della folla). In questo caso si parla di Focusing. Parlando di attenzione non può essere tralasciato il concetto di “preparazione all’azione” (Holender, 1980) ben distinto dalla concentrazione. Il concetto di anticipazione e gli studi che lo hanno riguardato sostengono che lo scopo di un’azione determina la struttura dell’atto motorio. Qualunque azione motoria è anticipata dalla preparazione cognitiva. Questa competenza anticipatoria è una delle tante capacità che fanno parte dello stile attentivo di una persona.

- Gestione dello stress (gestione delle emozioni sotto stress): lo stato di stress si verifica quando l’atleta percepisce una discrepanza tra la richiesta ambientale (sfida) e le risorse che egli percepisce di avere a disposizione per affrontare la sfida (livello di abilità) ovvero, quanto la persona si ritiene capace di…; quando le risorse non sembrano bastare l’atleta metterà in gioco strategie di coping non adeguate che non gli permetteranno di superare la sfida. Anche l’allenatore può essere sottoposto a stress ed essere ipo o iper attivato come i suoi atleti; si renderà quindi necessario adottare strategie per abbassare o incrementare il livello di attivazione (o arousal) per permettere un’analisi coerente e veritiera delle richieste stressanti e delle competenze in possesso degli sportivi.

- Fra le tecniche di gestione dello stress annoveriamo lo Stress Inoculation Training, la desensibilizzazione sistematica e la ristrutturazione cognitiva che si occupa di individuare e correggere le distorsioni del pensiero che sono la causa di emozioni disfunzionali.

- Rilassamento: le tecniche di rilassamento come il Training Autogeno o il Rilassamento Progressivo di Jacobson, vengono utilizzate per prendere consapevolezza della tensione muscolare a riposo e in attività, per gestire situazioni ansiogene o stressanti, sono preparatorie a qualsiasi attività immaginativa e rappresentano già esse stesse un primo passaggio di allenamento delle competenze attentive. Inoltre nello specifico la tecnica del training autogeno ha il potenziale di funzionare come metafora che permette di sperimentare quanto una giusta focalizzazione sulla performance aiuti ad ottenere il risultato che ci si prefigge.

Quando usare il mental training?

L’allenamento mentale di un atleta è quindi una componente essenziale dell’allenamento sportivo. Senza dubbio si può affermare che un atleta che alleni solo la parte fisica delle sue competenze di performance raggiungerà risultati parziali.

Questo il presupposto che fa del mental training un pilastro irrinunciabile dell’allenamento motorio dell’atleta che vuole realmente migliorare la sua performance.

Esiste una casistica che evidenzia come al mental training si rivolgano di solito allenatori di un club o di una squadra, lo staff dirigenziale o il singolo atleta.

Le motivazioni più frequenti per cui è richiesto sono relative ad una posizione in classifica non soddisfacente, difficoltà di attenzione e concentrazione, alla riabilitazione psicofisica del disabile, a rilevanti e controproducenti sintomi riconducibili ad ansia e stress, a problemi di relazione con l’allenatore, o di burn out, di depressione o sintomi psicosomatici dell’atleta, alla vigilia di un importante avvenimento sportivo o ad un semplice desiderio di completare l’allenamento fisico con l’allenamento mentale.

Il compito del mental training in tutti questi casi è sostenere l’individuo e il gruppo nella gestione delle richieste situazionali dello sport, aiutandolo a fronteggiare i problemi sfruttando il proprio bagaglio di conoscenze che possono contribuire al miglioramento della performance e della promozione del benessere della persona, in una visione integrata di essa.

La gestione dell’ansia pre-agonistica

La prevenzione ed il trattamento dell’ansia costituiscono uno dei principali problemi e dei maggiori obiettivi della psicologia dello sport. L’ansia preagonistica è legata all’imminenza di una competizione particolarmente impegnativa e temuta.

Un pensiero negativo e quindi disfunzionale alla prestazione è dato dal seguente rapporto:

Probabilità percepita della minaccia x Gravità e costi percepiti della minaccia

___________________________________________________________

Capacità percepita di fronteggiare il pericolo x Capacità percepita di tollerare

(Equazione dell’ansia, Beck Emery & Greenberg, 1985).

Le tecniche di gestione dell’ansia pre-agonistica maggiormente usate sono, ad esempio, il rilassamento e la desensibilizzazione sistematica, da apprendere sotto la guida dello psicologo e poi da esercitare autonomamente e regolarmente.

Il senso di autoefficacia e lo sport

Per senso di autoefficacia si intende “la percezione e l’insieme delle convinzioni e aspettative riferite alle proprie capacità di organizzare e realizzare azioni necessarie alla gestione delle situazioni in un particolare contesto” (Bandura, 1977).

Le aspettative di auto-efficacia determinano in quale misura e per quanto tempo gli sforzi saranno mantenuti indipendentemente dagli ostacoli e dalle esperienze negative.

In generale un individuo mantiene il suo impegno in una attività nuova (e difficile) se ha fiducia nella sua capacità di condurla a termine in modo positivo e se è motivato a raggiungere un determinato obiettivo. Quindi in termini operativi essa è la fiducia che una persona ripone nelle proprie capacità di affrontare un compito specifico (Bandura, 1986). È il giudizio che ogni persona possiede circa le proprie capacità personali di agire.

Essa rappresenta una dimensione della personalità davvero fondamentale. Tant’è vero che vengono utilizzate scale cliniche, questionari e interviste qualitative che mirano ad indagare questo item, per poi mettere in atto training di potenziamento veri e propri tarati sulla persona, ad hoc, tenendo conto dei limiti e delle potenzialità.

Lo studio dell’auto-efficacia nello sport è centrale poiché consente di:

– Comprendere alcuni processi cognitivi legati allo sviluppo di attività sportive e atletiche

– Conoscere e migliorare metodi di apprendimento motorio

– Comprendere il contributo del senso di auto-efficacia sull’acquisizione di abilità motorie

– Analizzare alcuni processi cognitivi che regolano la prestazione atletica

– Importanza dell’auto efficacia nella scelta degli obiettivi (goal setting)

– Ruolo nella gestione dello stress e dell’ansia connessi alle competizioni.

Conclusioni

Il mental training viene utilizzato come percorso che favorisce, a tutte quelle persone che ne sentano il bisogno, il raggiungimento di benessere fisico, psichico ed emotivo riscoprendo un contatto nuovo con se stessi. La figura dello psicologo interviene con le proprie metodologie, i propri strumenti, aiutando l’atleta ad allenare le diverse funzioni, i processi, ed opera sulle conseguenze mentali dello sport svolto in contesti competitivi, educativi, ricreativi, preventivi o riabilitativi. Con l’obiettivo di migliorare la strada verso il conseguimento del benessere e della salute, e favorire così l’incremento della prestazione sportiva.

“..prendere coscienza dei meccanismi mentali che ci tengono prigionieri facendoci ostinare a seguire chimere impossibili – essenzialmente, avere sempre pensieri ed emozioni positive e mai negativi – e a recuperare la nostra libertà di scegliere e di agire come riteniamo meglio per noi! Sviluppando cosi la flessibilità psicologica che consente di superare i momenti critici e di vivere pienamente il presente muovendosi nella direzione tracciata dai propri valori” (tratto da Trappola della felicità, di Russ Harris).