La relazione terapeutica è pervasiva ma non risolutiva. Due argomentazioni contro la centralità della relazione: i “fattori comuni” e il “paziente difficile”.

Dal nostro punto di vista il dibattito si riduce alla domanda: la relazione terapeutica è il luogo di analisi principale degli accadimenti clinici, il luogo risolutivo dove agire, o è solo una delle possibili variabili in varia misura importanti della terapia? È il bersaglio privilegiato o è una possibile scelta, che può dipendere anche dalle preferenze del terapista e dalla sua formazione? Ovvero dov’è il collo di bottiglia, il bottleneck dove agire?

Il dibattito su Trauma e Relazione Terapeutica:

- Lo spettro del trauma che si aggira per il mondo (della psicoterapia) – 25 Maggio 2017

- Come non avere paura dello spettro del trauma – di Benedetto Farina – 04 Luglio 2017

- Il paradigma psicotraumatologico, in risposta a Benedetto Farina – 06 Luglio 2017

- Trauma e Relazione Terapeutica: in risposta a Benedetto Farina – Pt. 2 – 13 Luglio 2017

- L’Alleanza terapeutica: intervento di Fabio Monticelli nel dibattito su trauma e relazione – 14 Luglio 2017

- La relazione terapeutica è traumatica o il trauma è la vera relazione? – Roberto Lorenzini – 17 Luglio 2017

- Cosa faccio in terapia: il ragionamento prima delle tecniche – Roberto Lorenzini Pt. 2 – 19 Luglio 2017

- Monsignor Della Casa e la relazione terapeutica – Roberto Lorenzini Pt. 3 – 20 Luglio 2017

- Una relazione è un fatto, ma anche un fatto è una relazione – di Angelo Inverso – 21 Luglio 2017

- Dibattito su Trauma e Relazione: intervento di Giancarlo Dimaggio – 24 Luglio 2017

- La relazione terapeutica è pervasiva ma non risolutiva. Due argomentazioni contro la centralità della relazione: i “fattori comuni” e il “paziente difficile”. – 24 Luglio 2017

La relazione terapeutica è il nocciolo di questo dibattito, o meglio uno dei due corni. In questo articolo lasciamo da parte l’altro corno del dibattito di cui abbiamo già scritto qui, ovvero il possibile rischio dell’instaurazione di un rapporto privilegiato tra teoria relazionale del cambiamento e teoria “traumatistica” della psicopatologia.

Non vogliamo cavarcela con un irenico: tutto è importante e basta un po’ di buon senso. Possiamo concedere l’importanza della relazione entro i termini confermati dalla ricerca empirica –a nostro parere meno ampi di quanto alcuni pensano- ma temiamo che questo non basti a Dimaggio e Monticelli e che non sia questa la vera materia del contendere. Possiamo sbagliarci, ma crediamo che questa materia riguardi appunto il collo di bottiglia, l’individuazione del bersaglio risolutivo della strategia terapeutica. E quindi riguardi anche l’identità personale del terapista, il modo in cui lavora, il modello in cui si riconosce e quello che ha imparato a fare. Con tutto il correlato di forti passioni che accompagna i pensieri identitari.

La relazione terapeutica: il bottleneck della terapia per molti cognitivisti in Italia

Il nostro parere è che almeno dal libro del 1991 di Antonio Semerari intitolato “I processi cognitivi nella relazione terapeutica” una significativa parte del cognitivismo clinico italiano abbia individuato nella relazione terapeutica e nell’intervento interpersonale il risolutivo bottleneck, il collo di bottiglia su cui agire, l’elemento privilegiato e decisivo senza il quale tutto il resto non funziona e che da solo già garantisce la significatività dell’azione terapeutica. E in tale scelta –legittima- esso si sia definito, parzialmente distinguendosi da una tradizione cognitiva differente che questo collo lo cerca altrove: un tempo le credenze cognitive, più recentemente i processi metacognitivi e mai particolarmente la relazione. O meglio: mai identitariamente la relazione.

Non è solo clinica, è anche teoria. Da allora ci pare che dalle nostre parti si sia iniziato a pensare che soprattutto nella relazione interpersonale le operazioni mentali -cognitive e metacognitive- prendano vita e siano attive mentre esse al di fuori della relazione non siano altro che algoritmi inanimati. Si tratta della dimensione interpersonale della coscienza come unica e vera manifestazione della cognizione, senza la quale essa è lettera morta e non spirito vivente e attivo. La migliore esposizione di questo paradigma, accanto a quella di Semerari, la si trova in Giovanni Liotti, nel suo libro del 1994 intitolato significativamente “La Dimensione Interpersonale della Coscienza”.

Riconosciamo che questo paradigma non è solo una teoria ma si basa su vari dati empirici, sia non clinici che clinici: dati non clinici di provenienza evolutiva, evoluzionista e neuro-scientifica e dati clinici provenienti dalle ricerche sul processo terapeutico effettuate nell’ambiente della Society for Psychotherapy Research (SPR), un ambiente nominalmente meta-teorico, ma in realtà dotato di un suo paradigma preciso e di una sua identità distinta da quello del cognitivismo clinico e che è quello dei “fattori comuni”, modello che ha un suo rapporto stretto e simbiotico con il paradigma relazionalista; ma questo lo spiegheremo meglio più avanti.

Il modello neuroscientifico ed evoluzionista della mente

Vediamo prima i dati evolutivi e neuroscientifici. Essi si richiamano agli studi di vari autori, da Michael Gazzaniga (1985) a Michael Tomasello (Tomasello e Call, 1997), da Daniel J. Siegel (2012) a molti altri. Si tratta del modello già menzionato della mente come entità che prende vita soprattutto nell’interazione sociale e interpersonale. Esso non è solo neuroscientifico ma anche evoluzionista perché teorizza che è nel passato evolutivo che possiamo trovare alcune delle prove che la cognizione nasca nella dimensione interpersonale della coscienza. Ad esempio nell’atto primordiale di indicare la preda. Nella notte dei tempi un Homo Sapiens indicò una preda da cacciare a un suo compagno. Quel complesso atto cognitivo che fu riconoscere un animale, indicarlo al compagno e significare, per mezzo di quell’atto, una complessa azione di caccia, cattura e uccisione di una preda -legata a sua volta a sofisticate intenzioni pratiche, sociali e cognitive, come cucinarla, procurare da mangiare al proprio gruppo, ottenere rispetto e onore nella tribù e così via- avvenne soprattutto attraverso un episodio interpersonale: io che indico a te –amico mio- e ti propongo una cosa da fare assieme. Al di fuori di quella interazione non era e non è possibile alcuna cognizione. Al di fuori di quella interazione non era e non è possibile l’esistenza di una mente.

Siamo consapevoli dei nostri limiti e non abbiamo intenzione di discutere con Gazzaniga e Tomasello. È il salto successivo che per noi è discutibile, il passaggio dalle neuroscienze alla clinica: l’idea che questo dimostri che anche in clinica ogni atto terapeutico sia risolutivamente (attenzione all’avverbio: “risolutivamente”, non “anche”) relazionale e interpersonale e in quella sede vada concettualizzato clinicamente e gestito tecnicamente. Ci sono vari teorici che hanno delineato questo passaggio dalle neuroscienze alla clinica, come in Italia Gianni Liotti nel suo “Le Opere della Coscienza” (Liotti, 2001) o all’estero Safran e Muran nel loro “Negotiating the Therapeutic Alliance: A Relational Treatment Guide” (2000) o lo stesso Siegel (Solomon e Siegel, 2003). I casi di Siegel e Liotti sono interessanti perché concatenano teoria intepersonale della mente e centralità della relazione in terapia con specificità di questo paradigma per la clinica del trauma. Di questa specificità, che è la pennellata finale che mette assieme trauma a relazione, però in questo articolo non parleremo.

Dai dati empirici ai salti logici

Naturalmente in questi e altri testi sono riportati vari dati empirici e clinici interessanti che sono oggettivamente a favore della presenza dell’azione della relazione terapeutica in psicoterapia ma che, a nostro parere, non sono conclusivi come argomenti a favore del ruolo assolutamente risolutivo della relazione terapeutica. Ribadiamo: assolutamente risolutivo. Che la relazione abbia un ruolo concomitante lo accettiamo. Dalla concomitanza però in alcuni colleghi si passa alla risolutività della relazione attraverso quelle che sono delle ipotesi stimolanti ma da verificare; prese per garantite espongono al rischio di possibili salti logici.

Queste ipotesi a rischio di salto logico ci paiono essere:

1) l’esemplarità (non solo l’esistenza, si badi bene: l’esemplarità) del cosiddetto “paziente difficile” (Perris e McGorry, 1998), ovvero colui che ha dei gravi deficit relazionali e che quindi non migliora non solo perché particolarmente grave, ma perché ha un problema evolutivo e relazionale che sottende e regge tutto il suo problema cognitivo e che gli impedisce di ingaggiarsi nella terapia; ovviamente sull’esistenza di questo paziente siamo d’accordo, meno lo siamo sulla sua esemplarità;

2) non solo l’utilità di conoscere alcune meccaniche della relazione per riuscire ad cooperare con questo tipo di paziente (anche qui possiamo essere d’accordo, ma le chiamiamo umilmente good practice) ma di nuovo l’esemplarità delle tecniche relazionali, la necessità di agire non anche, ma solo e soprattutto sulla relazione con questo tipo di paziente, perché è il problema relazionale che –ribadiamolo- avrebbe letteralmente impedito alla mente di svilupparsi e quindi solo li si dovrebbe cercare e curare la disfunzione cognitiva. Questi concetti poi spesso si allargano fino all’idea che –almeno secondo alcuni colleghi- in fondo tutti i pazienti siano difficili e che quindi con tutti i pazienti occorra operare sempre e soprattutto a livello interpersonale. Insomma temiamo che il concetto del “paziente difficile” sia stato gonfiato scorrettamente applicandolo all’intera popolazione clinica e utilizzato surrettiziamente per suggerire che la terapia passa soprattutto per la relazione. Vi è poi un altro salto logico, che essendo tutti i pazienti difficili allora sono tutti traumatizzati, a cui dedicheremo un altro articolo.

È in base a queste ipotesi che ci pare che per alcuni nostri colleghi –che condividono con noi l’etichetta di terapeuti cognitivi- identifichino il collo di bottiglia con la relazione. Sappiamo che invece la terapia cognitiva ritiene che esso sia altrove. Non perché la terapia cognitiva neghi la relazione, ma perché ipotizza che i fattori risolutivi su cui essa agisce clinicamente si situano a livello delle credenze cognitive (seconda ondata) o dei processi metacognitivi (terza ondata).

Siamo ben coscienti però anche che il modello cognitivo stia affrontando una sua crisi teorica e che ci siano nuovi dati a favore di altri modelli, tra i quali quelli che lavorano sulla relazione. La domanda è: in che misura è vero che i dati a favore dei modelli alternativi andrebbero soprattutto nella direzione della relazione? E in che misura il movimento cognitivo sta reagendo alla crisi investendo sulla variabile della relazione? O forse sta andando altrove? Riflettiamo attentamente: la “terza ondata” è relazionale?

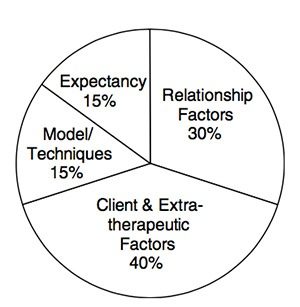

Gli argomenti clinici in parte empiricamente fondati di solito presentati a favore di un modello alternativo non generico ma ben preciso in cui il bottleneck sia la relazione di cui siamo a conoscenza sono due. Ce ne sono sicuramente molti altri, qui discutiamo questi due. Il primo argomento è quello dei “fattori comuni” del grafico a torta di Lambert (1992), argomento di scuola SPR, e il secondo è quello dell’ipotesi del cosiddetto “paziente difficile”. Esploriamoli criticamente assieme.

1 – L’argomento dei “fattori comuni”: i rischi di una definizione lassa di relazione terapeutica

Il dato empirico a favore dei “fattori comuni” è solido. Nel 1992 Lambert dimostrò, rappresentando il risultato finale in un ormai famoso grafico a torta, che la percentuale di miglioramento dei pazienti in psicoterapia è attribuibile per il 40% alle risorse proprie del paziente, per il 15% a un effetto placebo, per un altro 15% alle “tecniche” specifiche dei vari orientamenti (cognitivo, psicodinamico, sistemico, e così via) e infine per il 30% ai cosiddetti “fattori comuni”, ovvero empatia (empathy), calore (warmth), accettazione (acceptance), incoraggiamento (encouragement), e così via.

Ora, in che senso questo dato è interpretabile come risultato a favore della “relazione”? Come abbiamo intuito, è possibile farlo sovrapponendo -con qualche forzatura- “fattori comuni” a “intervento relazionale” e “tecnica” a “intervento cognitivo” (ma anche metacognitivo). In questo modo “relazione” batte “intervento specifico cognitivo”: 30% contro 15%.

Ora, questa sovr apposizione è discutibile ma può essere in una certa misura scientificamente corretta e perfino stimolante per alcuni motivi, ma in base a questi motivi è talvolta surrettiziamente usata da quei relazionalisti (non tutti) che vogliono vincere facile. Il primo motivo è che nei “fattori comuni” di Lambert è effettivamente possibile intravedere concetti relazionali: empatia, calore, accettazione, incoraggiamento, e così via. In questa forma il dato sul ruolo relativamente maggioritario della relazione è accettabile. Tuttavia c’è un prezzo per questa vittoria perché questo dato non permette il passo successivo, quello che darebbe davvero alla relazione il ruolo di elemento privilegiato e risolutivo in cui agire consapevolmente come terapisti, sul quale investire e scommettere come ricercatori e nel quale addestrarsi intensamente durante il proprio percorso di formazione. Perché?

apposizione è discutibile ma può essere in una certa misura scientificamente corretta e perfino stimolante per alcuni motivi, ma in base a questi motivi è talvolta surrettiziamente usata da quei relazionalisti (non tutti) che vogliono vincere facile. Il primo motivo è che nei “fattori comuni” di Lambert è effettivamente possibile intravedere concetti relazionali: empatia, calore, accettazione, incoraggiamento, e così via. In questa forma il dato sul ruolo relativamente maggioritario della relazione è accettabile. Tuttavia c’è un prezzo per questa vittoria perché questo dato non permette il passo successivo, quello che darebbe davvero alla relazione il ruolo di elemento privilegiato e risolutivo in cui agire consapevolmente come terapisti, sul quale investire e scommettere come ricercatori e nel quale addestrarsi intensamente durante il proprio percorso di formazione. Perché?

Perché il dato di Lambert vale per qualunque psicoterapia. Non è affatto a favore di una terapia primariamente relazionale e interpersonale che accolga in sé esplicitamente soprattutto il lavoro sulla relazione terapeutica. Vale anche per un comportamentista che si limita a fare un’analisi funzionale e a prescrivere esercizi di esposizione. Vale anche per uno psicoanalista freudiano che si limita a interpretare le pulsioni. Vale per un terapista REBT (rational emotive behavior therapy) che si limita a lavorare sulla disputa delle credenze irrazionali e non parla e nemmeno pensa mai alla relazione. Insomma, nel dato di Lambert la relazione funziona anche se il terapista non ne fa il bersaglio consapevole del suo agire e non si è formato specificamente su di essa.

La relazione in pratica, senza la teoria

Del caso del terapista REBT che sa usare la relazione senza averla mai teorizzata e senza essersi formato sulla relazione abbiamo un esempio meraviglioso. Lasciatecelo raccontare. Nell’agosto 2013 uno degli autori di questo articolo (n.d.r., Ruggiero) si recò al congresso annuale dell’APA, l’American Association of Psychology, che quell’anno si svolgeva a Honolulu nelle isole Hawaii e assistette a un simposio tra Michael Lambert in persona (proprio lui!) e Stevan Nielsen, di cui Ruggiero è amico stretto; notazione non futile per corroborare le informazioni sullo stile terapeutico di Nielsen che qui riportiamo. Nielsen è un terapista REBT estremamente ortodosso, famigerato per la sua ortodossia perfino all’interno del mondo REBT. Insomma, il diavolo e l’acqua santa. Nielsen nella sua presentazione mostrò un filmato di una sua seduta molto REBT con un giovane studente universitario affetto da depressione, tristezza, apatia, rallentamento e confusione del proprio progetto di vita, insomma non il solito ansiosetto da terapia cognitiva. Egli poi mostrò dei dati empirici in cui dimostrava che lui, Nielsen, riporta sistematicamente da decenni i risultati di efficacia personale tra i migliori (Nielsen sostiene addirittura: migliori senza “tra”) nel servizio di psicoterapia per studenti della Brigham Young University dello Utah dove lavora. Migliori di tutti i suoi colleghi di varissima formazione e riportati con tutti i tipi di pazienti, compresi i disturbi di personalità e altri tipi di pazienti “difficili” (Nielsen, DiGiuseppe, Erekson, Lambert, Pedersen e Williams, 2013).

L’obiettivo di Nielsen era chiaro: caro Lambert ti dimostro che io, che non lavoro esplicitamente sui “fattori comuni” (e quindi in un certo senso non lavoro sulla relazione terapeutica), riporto sempre i risultati migliori -misurati empiricamente con scale di valutazione, sia chiaro!- rispetto a colleghi di tutti gli orientamenti, compresi relazionalisti di varia provenienza (pare che ormai ogni orientamento abbia una sua ala relazionalista, non solo noi cognitivisti).

Come rispose Lambert? Interpretando i dati, naturalmente. Non lo metti nel sacco facilmente, Lambert. Egli disse che i “fattori comuni” sono appunto comuni, sono quegli aspetti presenti in automatico in ogni terapia e che quindi anche Nielsen li aveva usati massicciamente senza farci caso mentre faceva la sua REBT. Tanto è vero che nel filmato Nielsen si era dimostrato estremamente direttivo, spietato con le credenze irrazionali e didattico in stile REBT, ma anche caloroso, accogliente ed empatico, e così via.

Riflettiamo. D’accordo, caro Lambert, hai vinto tu, ma la materia del contendere con Dimaggio e Monticelli è un’altra. Se i “fattori comuni”, nei quali dovrebbero esserci soprattutto le abilità relazionali, si mettono in azione in automatico in ogni terapista sufficientemente esperto e formato, qualunque sia la sua formazione, tanto è vero che funzionano anche in un modello come la REBT che è famigeratamente disinteressato alla relazione (in realtà limitandosi a non farne il concetto centrale), finiamo per concludere che la relazione è dappertutto e in nessun luogo, e ci si chiede quindi anche in che misura sia controllabile, quanto sia passibile di miglioramenti ottenibili attraverso un suo uso sempre più consapevole e quanto abbia senso una formazione e un modello che privilegino questa abilità che è al tempo stesso sofisticatissima e alla portata di tutti; un po’ come l’esprit de finesse di Pascal: nessuno sa definirlo, ma tutti sanno apprenderlo per mimesi gestuale e sociale, un itinerario complesso ma che non è necessario formalizzare in un percorso di apprendimento scolastico. “Esistono corsi su come usare martelli e scalpelli, invece non esistono corsi su come ciascuno di noi risponda ai propri pazienti”. (Bara, intervento in mailing list SITCC del 19 luglio 2017). Che è poi quel che diciamo anche noi: la didattica della relazione è a rischio di indefinibilità, anche se non arriveremo a sostenere che non sia insegnabile. Lo è, in parte. Semmai temiamo che non sia fruttifero costruirci un intero training intorno e un intero paradigma cognitivo-interpersonale sopra. Attendiamo però un intervento di Bruno Bara più strutturato, sapendo che non è del tutto corretto appiattire il pensiero di un collega a un messaggio di una mailing list, sia pure di una società scientifica.

La relazione terapeutica: un fattore pervasivo ma non risolutivo?

Ora, a noi pare che di questo dato Dimaggio, Monticelli e anche Bara abbiano ben poco di cui rallegrarsi e che, così definita, la relazione rischi di diventare un fattore pervasivo ma non risolutivo della psicoterapia. Lo ribadiamo: pervasivo ma non risolutivo. La relazione può avere inoltre degli aspetti operativi, ma va insegnata senza dimenticare quanto a tratti i suoi aspetti operativi siano rischiosamente ovvi. È in questo senso che la relazione fa sospettare di essere meno promettente di quel che sembra. Il progresso clinico deve puntare su colli di bottiglia che assicurino incrementi di efficacia, non su aspetti così pervasivi e coestensivi –come scrive Inverso- da produrre quelle che sono vittorie scientifiche di Pirro, in cui invece che convincerci che la relazione vada studiata e approfondita si arriva alla conclusione che la relazione è talmente onnipresente che già la stiamo usando –e bene!- anche noi gelidi terapisti non relazionalisti. E una teoria davvero stimolante dovrebbe anch’essa puntare sulla esplorazione di fenomeni strategici che davvero assicurino un incremento di conoscenza pratica e non la produzione di scenari cosmologici onni-comprensivi che descrivono molto e agiscono su poco. Veri si, ma di una verità più ermeneutica che scientifica.

A noi pare che soprattutto Monticelli rischi di finire in questo ultimo scenario. Il tentativo di fissare in variabili controllabili il monumentale modello evoluzionista di Liotti che riallaccia una psicoterapia di oggi all’atto primigenio del cacciatore ancestrale ha prodotto un complesso sistema di misurazione della interazione dei sistemi motivazionali nella relazione clinica, l’AIMIT (Analisi degli Indicatori della Motivazione Interpersonale nei Trascritti) che descrive minuziosamente il processo relazionale della seduta (Liotti e Monticelli, 2008) ma rischia di diventare un indice dell’andamento della terapia che però è troppo dettagliato per essere facilmente maneggevole. Probabilmente è proprio l’anti-tecnicismo di Liotti e Monticelli e il loro puntare tutte le fiches terapeutiche sulla comprensione del paziente che li indirizza a un simile livello di dettaglio. Esagerando consapevolmente evochiamo l’iperbole della proverbiale mappa estesa quanto l’intero territorio che essa rappresenta. Ecco il guaio della co-estensività che tu insegui, caro collega Angelo Inverso. Attenzione allora ad acquisire frettolosamente al proprio campo il dato dei “fattori comuni” di Lambert.

La relazione come strumento specifico: rotture e riparazioni, esperienza condivisa, esperienza emozionalmente correttiva e self-disclosure.

Stabilito che appiattire la relazione sui “fattori comuni” ha i suoi vantaggi -vinci facile- e i suoi rischi -il concetto perde di potenza esplicativa e diventa poco promettente- per procedere oltre occorrerebbe mettersi d’accordo su quale sarebbe lo specifico dell’intervento relazionale. Davvero non possiamo più limitarci ai “fattori comuni”, al calore e all’accoglimento di Lambert.

Molti modelli relazionali sono più sofisticati dei “fattori comuni”. Gli interventi specificatamente relazionali sono probabilmente tanti e per discuterli ci vorrebbe un libro. Qui tentiamo solo di delineare meglio una idea che ci siamo fatta noi di un mare fin troppo esteso, appoggiandoci su una delle tante rating scale, in grado di darci definizioni operative. Una delle più dettagliate ci pare essere la Comprehensive Psychotherapeutic Interventions Rating Scale (CPIRS, Trijsburg et al., 2002) che definisce un’ottantina di interventi tra cui 11 interventi di area relazionale:

- Empatia e accettazione – Comprensione precisa e sensibile delle esperienze e sentimenti del paziente e del loro significato per il paziente. Validazione non giudicante delle esperienze o dei vissuti del paziente.

- Coinvolgimento – Il terapeuta accentua l’attenzione a ciò che il paziente dice e cerca la sintonia al fine di raggiungere un’esperienza condivisa.

- Collaborazione – Il terapeuta fa uno sforzo per coinvolgere il paziente e mantenere la collaborazione nel processo terapeutico.

- Incoraggiamento supportivo – Sottolineare e/o riconoscere i cambiamenti positivi nel paziente o confermare e approvare i risultati raggiunti o incoraggiare il paziente ad andare avanti in modo che i cambiamenti positivi possano essere raggiunti. Ricapitolazione del lavoro effettuato in rapporto all’agenda, sottolineando i risultati positivi.

- Esporre e condividere il razionale della terapia – Spiegare il metodo terapeutico e sottolineare la relazione tra metodo e diminuzione o risoluzione dei problemi del paziente.

- Terapeuta come esperto, Guida esplicita, Controllo attivo e Approccio didattico – Comunicare al paziente che il terapeuta conosce i suoi problemi, è in grado di valutarli, e che ha esperienza e competenze sufficienti per aiutare il paziente. Il terapeuta guida la conversazione decidendo in maniera esplicita il contenuto o modificando la direzione, oppure mantenendo un certo contenuto o di messa a fuoco. Interrompe regolarmente il paziente, fa domande o aggiunge qualcosa alla conversazione. Insegna nozioni di psicologia e/o scientifiche che possono aiutare il paziente a capire e gestire il proprio vissuto.

- Self-disclosure – Raccontare al paziente un’esperienza personale per normalizzare i suoi vissuti.

- Challenging – Sottolineare le aspettative irrealistiche, gli obiettivi extra-terapeutici (es. cambiare gli altri)

- Impostare e seguire attivamente l’agenda – Ricordare a inizio seduta il razionale della terapia e il senso degli interventi e dei compiti a casa, assegnando e rivedendo a inizio seduta i compiti a casa.

- Auto-monitoraggio – dei propri vissuti verso il paziente, stando attenti ai propri bias interpersonali

- Intervento sulla relazione – Collegare la relazione terapeutica allo stile relazionale del paziente

Undici interventi sono tanti. Naturalmente di alcuni si potrebbe esaminare la natura specificamente relazionale di ognuno, ma non è questo il nostro obiettivo. Intendiamo semmai confrontare queste definizioni operative con i modelli teorici di psicoterapia più puramente relazionali che conosciamo al fine di poterli discutere con onestà intellettuale. Citiamo tra i tanti il modello delle rotture e riparazioni di Safran e Muran (2000), adattato da Aspland alla terapia cognitivo-comportamentale standard (Aspland et al, 2008) quello metacognitivo-interpersonale di Semerari e poi di Dimaggio (Dimaggio, Semerari, Carcione, Nicolò & Procacci, 2007) o anche la terapia cognitivo-interpersonale sul trauma (torna il trauma!) di Solomon e Siegel (2003) e per certi aspetti la svolta relazionale di Mitchell (1988) nel paradigma psicodinamico.

Confrontando le definizioni operative della CPIRS con questi modelli, a spanne ci pare di individuare un’area dei “fattori comuni” alla Lambert che corrisponde agli interventi dall’1 al 5. Quest’area non ci interessa più, la abbiamo già discussa a sufficienza. Seguono altre due grandi aree di intervento più specifico sulla relazione. La prima –più pura- sembra essere costituita da interventi strategici di gestione della relazione stessa, in cui il terapista non cadrebbe nelle trappole relazionali del paziente e, così facendo, mostrerebbe in vivo ed esperienzialmente nuovi schemi al paziente. In tal modo la relazione diventerebbe uno strumento ben distinto dall’analisi verbale esplicita. Dimaggio e Lorenzini ne hanno fornito vari esempi nei loro interventi. Probabilmente l’AIMIT di Liotti e Monticelli al suo meglio vorrebbe essere un indice di questi accadimenti, quando il terapista oppone a stati motivazionali non cooperativi del paziente le proprie attitudini più cooperative. Nella CPIRS ci pare che questa area corrisponda all’intervento 10 e forse in parte all’8.

L’altra area –forse più spuria- sembrerebbe consistere in interventi espliciti, in cui si parla e si analizza lo stile relazionale del paziente in varie situazioni ma soprattutto in una ben determinata interazione, che avrebbe il vantaggio di essere dal vivo: quella con il terapista stesso. Nella CPIRS questa area corrisponderebbe all’intervento 11.

Un’osservazione: nel suo intervento il collega Angelo Inverso suggerisce che l’analisi in terapia di schemi interpersonali esterni alla terapia sia in automatico un intervento interpersonale. Non siamo d’accordo. Un intervento relazionale non deve limitarsi a esplorare aspetti relazionali, ma deve configurarsi in una maniera tale per la quale è la relazione l’elemento risolutivo. A nostro parere solo quando si collega la relazione terapeutica allo stile relazionale del paziente l’intervento è specificamente relazionale. E perché? Perché in questo caso sarebbe possibile non solo riformulare cognitivamente ma anche vivere, capire e ristrutturare la disfunzione nell’esperienza interpersonale. La qualità interpersonale risiede –liottianamente- nell’incarnazione della fredda e razionalistica analisi cognitiva in una esperienza relazionale vissuta che però sia gestita consapevolmente a fini terapeutici.

Questo invece non accade in automatico nella eventuale analisi di una relazione esterna alla diade paziente-terapista, solo raccontata e non vissuta. E questa è una risposta a un argomento di Inverso, che pare sostenere che basti parlare in seduta di situazioni interpersonali per effettuare interventi interpersonali. A noi pare semplicistico e ci pare anche un segnale della tendenza dei relazionalisti a usare definizioni che fanno diventare tutto relazionale. Non ci pare sufficiente.

Proseguiamo. Nella CPIRS vediamo in posizione 7 la self-disclosure, intervento particolarmente amato da Dimaggio, che anche noi aggiungiamo al gruppo degli interventi relazionali specifici. In che senso riteniamo che la self-disclosure sia specificatamente relazionale? Perché riteniamo che nella self-disclosure il passaggio decisivo non è tanto la ristrutturazione cognitiva normalizzante, ma l’esperienza interpersonale di condivisione che normalizza sul serio.

Rimangono due interventi, il 6 e il 9. Il 6 definisce un po’ lo stile relazionale del terapista cognitivo, attivo e didattico. Ci pare però più un “fattore comune” sia pure caratteristico dei terapisti cognitivi, ovvero un intervento appartenente più alla good practice che a un paradigma relazionale in cui la relazione esplichi un ruolo risolutivo per il cambiamento terapeutico. Il 9 ci pare un’altra good practice, ovvero un fattore comune che definisce le qualità che consentono al terapeuta di rispettare l’agenda e quindi di eseguire i protocolli. Con buona pace di chi contrappone relazione e protocolli, ma non intendiamo sviluppare anche questa polemica.

Insomma, gli interventi 7, 8, 10 e 11 ci consentono definizioni della relazione più stringenti che vanno al di là della good practice e più applicabili a modelli meno generici dei “fattori comuni” di Lambert. In qualche modo vanno verso l’aspirazione di Semerari e Dimaggio a concatenare insieme teoria evoluzionista interpersonale, teoria della patologia come deficit metacognitivo derivato da una carenza evolutiva relazionale e protocolli terapeutici certamente metacognitivi ma in cui gli interventi metacognitivi espliciti devono la loro operatività e vitalità a interventi specificatamente relazionali e operativi, come l’“esperienza condivisa” nella relazione terapeutica delle carenze interpersonali (Semerari) e ancor più operativamente, la self-disclosure nella shakespeariana interpretazione di Giancarlo Dimaggio.

Una definizione più stretta della relazione che rinuncia ai fattori comuni

Molto bene, ma queste definizioni più stringenti e operative di relazione hanno un prezzo: occorre rinunciare alla facile vittoria conseguita con il lasso concetto di “fattori comuni” alla Lambert, quel 30% di miglioramento prodotto in automatico da ciò che si fa relazionalmente in ogni terapia –comprese le terapie intenzionalmente arelazionali- e andare a dimostrare che lo specifico relazionale del trattamento metacognitivo interpersonale, ovvero l’esperienza condivisa e la self-disclosure e molto altro non solo sono efficaci –ma un semi-trial più o meno randomizzato e più o meno naturalistico ormai non si nega a nessuno, come purtroppo stiamo cominciando un po’ tutti a capire- ma si dimostrino essere significativamente più efficaci degli altri trattamenti e in grado di offrire un reale incremento di efficacia, di competenza e di conoscenza. Questo sarebbe l’argomento conclusivo. Altrimenti, la relazione vince ma solo nei termini annacquati di Lambert. E scopriamo che sappiamo già costruirla anche se non sapevamo di usarla e che tutti i terapeuti sono bravi a gestire la relazione, come nel verdetto di Dodo.

La relazione come tecnica?

Non basta. Se poi la sovrapposizione tra relazione e “fattori comuni” fosse semplicistica e forzata, c’è da chiedersi: ma allora nel grafico a torta di Lambert la relazione dov’è? Nella “tecnica”? La relazione come una “tecnica”, uno strumento da adoperare consapevolmente, con indicatori, protocolli e così via? In questo caso però:

1) la relazione va appunto protocollizzata rigidamente, come pare abbiano fatto Safran e Muran e come pare si stiano sforzando di fare Semerari e Dimaggio, così diventando una tecnica riproducibile e insegnabile e non un’arte da trasmettere in un’esperienza iniziatica, e deve dimostrare di essere superiore a modelli che non pongono al centro la relazione, perché non è affatto vero che tutti i nuovi modelli si siano buttati sulla relazione, anzi! E poi sul ridurre la relazione a una “tecnica” non so quanti relazionalisti siano d’accordo e ancor meno quanti di loro saranno contenti;

2) in questo caso la relazione potrebbe doversi accontentare di una fetta –non tutta- del misero 15% riservato alla “tecnica”; 3) infine l’argomento che la relazione è più importante della tecnica perché 30% dei “fattori comuni” è più del 15% della “tecnica” va a farsi benedire, perché appunto la relazione non sta più nei “fattori comuni”. Oppure si dirà (co-estensivamente, come vuole il collega Inverso) che la relazione comprende sia i “fattori comuni” che la “tecnica”, dato che i “fattori comuni” sono relazione e ogni “tecnica” è sempre relazionale perché ogni atto mentale nasce nella relazione. Così però la definizione di relazione smette di essere operativa con tanti saluti alle innovazioni di Semerari e Dimaggio e di Safran e Muran e vince facile, prendendosi il 45% e magari anche il resto e chiudiamo. Insomma, delle due l’una: o la relazione è co-estensiva coprendo moltissimo e spiegando poco, oppure è operativa, spiega qualcosa ma la smette di pretendere il posto di una egemonia di default e torna a essere un possibile sviluppo tra i tanti, non più obbligatorio ma solo preferenziale.

2 – L’argomento del “paziente difficile”

Tuttavia, anche definendo la relazione in maniera più stringente e rinunciando alla fetta del 30% dei “fattori comuni”, vi è un secondo argomento in base al quale la relazione potrebbe reclamare il ruolo di variabile cardine dell’intero cambiamento terapeutico. Ed è una strada che passa per il “paziente difficile” e non per i “fattori comuni”. È una strada differente e più stimolante di quella di Lambert, anche perché se questo “paziente difficile” è appunto difficile, che vantaggio avremmo nell’usare su di esso i “fattori comuni”, ovvero quello che impariamo dappertutto e usiamo in ogni caso, qualunque sia il training che abbiamo scelto? Il paziente difficile vuole degli interventi specifici e non comuni.

L’argomento che sostiene che la relazione è l’elemento risolutivo perché ci sono “pazienti difficili” (Perris e McGorry, 1998) è giustificato in via teorica dall’ipotesi che la scarsa collaborazione in terapia di questi pazienti dipenderebbe da un deficit metacognitivo a base relazionale e che andrebbe compensato lavorando nella relazione interpersonale con il terapista. Ricordate? Solo nella relazione la mente vive e nasce, e quindi solo nella relazione essa si cura. Questa ipotesi sarebbe dimostrata dall’ipotesi che effettivamente i nuovi modelli in grado di far migliorare questi pazienti “difficili” opererebbero tutti soprattutto a livello relazionale. Abbiamo sbattuto il muso sul muro della relazione interpersonale e la relazione terapeutica ci da la scala per scavalcarlo.

Ma è così? È proprio vero che i nuovi modelli sono soprattutto relazionali? Stiamo dando per scontato che i nuovi modelli siano tutti e prima di tutto interpersonali e relazionali. Il nostro parere è che non tutti i nuovi modelli raccomandino la relazione come collo di bottiglia operativo. Possono parlare anche intensamente di relazione come good practice, ma da qui a dire che ne facciano l’intervento risolutivo ce ne corre. Noi sosteniamo che la maggior parte dei nuovi modelli possa essere parzialmente interpersonale e relazionale, ma non primariamente.

Prendiamo quindi in considerazione i modelli terapeutici per il “paziente difficile” (non badiamo per ora all’obiezione che in realtà non tutti questi modelli usano questo concetto, obiezione che poi non andrebbe fatta a noi ma a chi usa il “paziente difficile” per propagandare la relazione) e vediamo se questi modelli hanno davvero superato la –supposta- impasse del paziente difficile operando risolutivamente soprattutto a livello relazionale e producendo un incremento di efficacia. Questo è l’argomento decisivo.

La disfunzione dialettica nella DBT di Marsha Linehan

Facciamo alcuni esempi. A noi pare che il modello dialettico comportamentale (ovvero dialectical behavioral therapy, DBT) di Marsha Linehan (1993) agisca su alcuni processi essenzialmente metacognitivi (preferendo chiamarli “dialettici”) in cui la “mente saggia” imparerebbe a gestire la “mente razionale” e la “mente emotiva” non solo cognitivamente ma anche esperienzialmente attraverso un’analisi “dialettica” delle situazioni problematiche e protocolli neo-comportamentali di apprendimento di nuove abilità, le skill, tra cui effettivamente molte sono relazionali. In tal modo la “mente saggia” accetterebbe metacognitivamente e senza giudicare la “mente emotiva”, a differenza di quello che farebbe la “mente razionale”, punitiva e giudicante. È vero che la DBT ha una dimensione interpersonale ma –a nostro parere- questa dimensione è per Linehan importante quanto volete ma non decisiva. Il nocciolo della DBT è la disfunzione “dialettica” ovvero metacognitiva dipendente da un evitamento delle relazioni o una impulsività nei contatti interpersonali; ma si tratta di evitamenti e impulsività prima di tutto comportamentali prodotte da deficit “dialettici”, mentre ci pare manchi l’architettura che collega deficit dialettico a carenze interpersonali e alla teoria interpersonale della mente. O meglio, questo aspetto può esserci, ma non con la ferrea conseguenzialità strutturale che troviamo in Liotti e poi in Semerari e che collega con specifica coerenza il problema interpersonale all’intervento dell’esperienza condivisa e poi della self-disclosure.

Insomma, ci pare che l’architrave del modello Linehan sia primariamente “dialettico” e solo secondariamente interpersonale, e conseguentemente la disfunzione dialettica è trattata con interventi di riaddestramento dialettico, sia esperienziali come le skills training che mentalistiche come le pratiche di addestramento alla consapevolezza mentale che col tempo hanno sempre più assunto il volto della mindfulness. Insomma, crediamo che tutte le raccomandazioni relazionali di Linehan, pur dettagliate, ricadano nella dimensione della good practice e non della relazione come concetto esplicativo e strutturale perché nella DBT le esperienze interpersonali disfunzionali non sono pensate come generative del deficit dialettico ma come campi di manifestazione e di applicazione dei deficit dialettici stessi.

Il contrario invece avverrebbe in Liotti, Semerari e Dimaggio: l’interpersonale come generativo del metacognitivo. Naturalmente qualcun altro può interpretarla diversamente; abbiamo avuto notizia che Gianni Liotti abbia considerato il modello della Linehan una conferma del suo paradigma interpersonale, ma queste sono interpretazioni di dati empirici, non prove di fatto empiriche.

Altre volte ci è parso di capire che per alcuni di noi uno degli interventi più caratteristici della DBT, l’intervento di validazione, abbia una indubbia dimensione interpersonale importante e che quindi, dato che la DBT funziona, in tal modo si sarebbe dimostrato che la relazione è risolutiva. La nostra domanda è: in che senso la validazione sarebbe interpersonale? Forse perché rassicurerebbe il paziente? Come già scritto prima, ci pare di capire che in termini “dialettici” per Linehan la validazione è un modo in cui il terapista incoraggia la “mente saggia” ad accettare senza giudicare la “mente emotiva”, a differenza di quello che farebbe la “mente razionale”, punitiva e giudicante. In termini più semplici e cognitivi vieux style, a nostro parere si tratta di un intervento di normalizzazione sul secondario. La componente interpersonale c’è, ma ancora una volta non ci pare sia il collo di bottiglia. È una nostra interpretazione anti-relazionale? Certamente. Come è una interpretazione filo-relazionale affermare il contrario.

La MBT di Peter Fonagy

Altro esempio, il modello basato sulla mentalizzazione di Peter Fonagy (Bateman e Fonagy, 2004; 2006) ovvero MBT (mentalization based therapy). Anche qui c’è un processo disfunzionale, la mentalizzazione, processo che avrà pure una sua dimensione interpersonale –come del resto tutto- ma non ci pare sia un processo principalmente interpersonale. La nostra impressione, corroborata non solo dalla lettura dell’opera di Fonagy ma soprattutto dalla partecipazione di uno dei tre autori (n.d.r.: Ruggiero) a due livelli di training sulla mentalizzazione con Fonagy in persona, è che questo modello sia molto focalizzato su una disfunzione di processo e su un meticoloso lavoro di incoraggiamento e addestramento a “mentalizzare”, ovvero a diventare consapevoli della propria attività mentale e della possibilità di padroneggiarla.

Certo, anche Fonagy indulge a una lunga digressione esplicativa sui fattori evolutivi –e quindi interpersonali- che sarebbero alla base del deficit di mentalizzazione. Ma questa montagna interpersonale partorisce un topolino relazionale in terapia. Non ci è parso di vedere nessun intervento primariamente interpersonale e relazionale nella MBT, se non le solite raccomandazioni di good practice peraltro abbastanza avare e meno sviluppate che nella Linehan, raccomandazioni che Fonagy non spaccia per misteriose rivelazioni sapienziali finora trascurate dai terapisti a-relazionali del passato.

Anzi, ci pare che nella MBT addirittura sia raccomandato di evitare di analizzare esplicitamente la relazione terapeutica. Lo si dice con altre parole ovviamente diverse da quelle cognitive: siccome Fonagy è di formazione psicoanalitica, parla di transfert e proibisce di analizzarlo. Naturalmente si potrebbe obiettare che transfert e relazione sono concetti differenti, tenuto conto che il transfert poi è un processo inconscio interiore e pre-relazionale. Accettata questa obiezione occorre concludere che –per quanto ci abbia capito il nostro autore che ha partecipato a due livelli di training- allora di relazione Fonagy semplicemente non se ne occupa un granché.

La Schema Therapy di Jeffrey Young

E poi c’è la Schema Therapy (Young, Klosko e Weishaar, 2003) che usa concetti tra il metacognitivo, l’evolutivo e il relazionale (i “modes”) e teorizza interventi relazionali. In particolare uno, sebbene un po’ spurio, ovvero non puramente relazionale: una sorta di esperienza emozionale correttiva in cui ci pare che il passaggio risolutivo non sia tanto la ristrutturazione cognitiva, ma l’esperienza interpersonale di forte condivisione emotiva. In questo caso siamo disposti a concedere che abbiamo finalmente trovato un modello terapeutico che funziona con un importante aspetto relazionale a cui è attribuito un ruolo risolutivo e non semplicemente di good practice.

Poi la Schema Therapy ha dalla sua anche degli interventi di imagery basati su ricordi interpersonali. Operare però immaginativamente su ricordi interpersonali non è sufficiente a nostro parere a dire che l’aspetto interpersonale sia decisivo. Nell’intervento di imagery l’aspetto curativo è quello esperienziale e immaginativo, non interpersonale.

Ora, dato che la Schema Therapy ha a suo favore forti dati di efficacia -ma li hanno anche Linehan e Fonagy, come ammesso da Arnzt nella sua metanalisi presentata al congresso cognitivo europeo del 2016 a Stoccolma (Arnzt, 2016)- e dato che in essa sembrerebbe esserci un significativo aspetto relazionale, in questo caso e solo in questo caso potremmo dire che questo è un indizio a favore dell’importanza risolutiva dell’aspetto interpersonale in psicoterapia. E se questi dati saranno confermati e daranno definitivamente la palma di intervento migliore alla Schema Therapy rispetto al modello della Linehan, concederemo la vittoria a Dimaggio. Altrimenti siamo davanti a un non definitivo e non conclusivo indizio che si limita che ricordarci che esiste in terapia in aspetto interpersonale che forse è qualcosa in più dei “fattori comuni” di Lambert almeno con alcuni pazienti -i cosiddetti “pazienti difficili”- da non trascurare e che può concorrere al processo terapeutico.

Affinché il dato diventi conclusivo occorrerebbe però incrociare i dati, dimostrare che senza l’aspetto relazionale dell’esperienza emozionale correttiva la Schema Therapy non funziona o che quell’aspetto della Schema Therapy garantisce un incremento di efficacia rispetto alle terapie di Fonagy e soprattutto di Linehan. Nulla di così conclusivo emerge dalla metanalisi di Arnoud Arnzt (2016). E poi c’è un’altra obiezione: gli aspetti relazionali e interpersonali della Schema Therapy sono soprattutto del suo primo autore, Jeffrey Young, famigerato e fanatico cultore e divulgatore in inquietanti filmati dell’esperienza emozionale correttiva. Gli sviluppi successivi, avvenuti grazie a Arnoud Arnzt, ci sembrano più metacognitivi che interpersonali, come ha lui stesso dichiarato al congresso cognitivo (Arnzt, 2016). E infine c’è da notare che le conferme empiriche alla Schema Therapy sono soprattutto opera di Arnzt, a nostro parere personalmente tiepido con la relazione.

I modelli interpersonali

Lasciamo ora da parte questi modelli che mostrano solo alcuni aspetti relazionali e andiamo la dove l’elemento interpersonale è davvero elemento caratterizzante e decisivo. Ne abbiamo già parlato, facciamo una rapida ricapitolazione. Ci vengono in mente il modello delle rotture e riparazioni di Safran e Muran (2000), quello metacognitivo-interpersonale di Semerari e poi di Dimaggio (Dimaggio, Semerari, Carcione, Nicolò & Procacci, 2007) in cui l’interpersonale sembra ormai prevalere sul metacognitivo (sarà per questo che Dimaggio ha preso così tanto a cuore –ma non nel senso più benevolo- la nostra battuta sulla “buona educazione”?), i lavori sugli interventi cognitivo-interpersonali di Solomon e Siegel per il paziente traumatizzato (2003) e anche la svolta relazionale di Mitchell (1988) nel paradigma psicodinamico. Alcuni di questi modelli si richiamano a loro volta alla concezione sociale e interpersonale della mente, della coscienza e della cognizione, da Michael Gazzaniga (1985) a Michael Tomasello (Tomasello e Call, 1997) a Daniel Siegel (2012) che abbiamo già citato. Altri a una certa tradizione psicodinamica che risale a Ferenczi. In Italia Liotti (1994, 2001) e Semerari (1991) ci paiono essere stati i tramiti tra neuroscienze, clinica cognitiva e rilettura cognitiva della teoria psicodinamica e quindi ci appaiono come la chiave di volta di tutta questa operazione teorica.

Si tratta di un paradigma complesso e coerente, che connette una teoria a una terapia e in cui gli interventi relazionali sono di gran lunga quelli risolutivi. L’esperienza condivisa di Semerari e la self-disclosure di Dimaggio, i ruoli complementari da gestire in terapia come all’interno di uno psicodramma in Liotti e Monticelli, in cui il terapista deve riuscire a spiazzare il paziente smentendo soprattutto relazionalmente i suoi cicli interpersonali disfunzionali (si noti: cicli interpersonali e non schemi disfunzionali) e in cui l’intervento cognitivo è solo una sorta di stabilizzazione finale, un comando save che ferma il videogioco fino alla sessione successiva e nulla più. Tutto questo fa di queste terapie dei rispettabili modelli primariamente interpersonali e relazionali e un po’ meno cognitivi. Forse sempre di meno.

Efficacia e status empirico dei modelli relazionali di Safran & Muran e di Semerari & Dimaggio

Ora la domanda è: qual è l’efficacia di questi modelli più puramente relazionali? L’efficacia ci sarà, non discutiamo: come abbiamo scritto, ormai tutti dispongono dei dati di efficacia di un semi-trial; ma è superiore a quella dei modelli solo relativamente relazionali? Se davvero la relazione regge e sottende tutto, è plausibile attendersi un incremento di efficacia da chi mette al centro la relazione rispetto a chi la usa più accidentalmente? Tra l’altro ne saremmo felici, pur tra qualche invidia, e i pazienti ancor di più. Altrimenti a che serve tutto questo lavorio clinico e teorico? A produrre un modello che funziona come gli altri, compreso Nielsen con la sua REBT?

A quanto ci risulta nella metanalisi di Arnzt (2016) il golden standard per i disturbi di personalità (e allarghiamolo anche al misterioso “paziente difficile”; egli popola le sale d’attesa dei cognitivisti italiani e però non è stato ancora definito dai manuali diagnostici ed è ignorato da Arnzt, purtroppo) è ancora nelle mani di Marsha Linehan con qualche crescente minaccia da parte della Schema Therapy. Se poi si vuole interpretare questa prevalenza della DBT come un dato a favore, liberissimi. Un po’ più convincente sarebbe avocare al fronte relazionale i successi della Schema Therapy. Noi attendiamo chiari dati di efficacia superiori dei modelli puramente relazionali prima di cambiare casacca.

Ricapitoliamo infine -sia pure frettolosamente- lo status empirico del modello clinico relazionale: un modello neurologico e antropologico che però non garantisce molto a livello clinico; un salto logico discutibile tra “fattori comuni”, “paziente difficile” e centralità della relazione; alcuni dati clinici di efficacia di alcuni modelli terapeutici parzialmente ma non puramente relazionali, dati che però sono indizi della presenza della componente relazionale in terapia –da noi non negata- e non prove sperimentali della decisività conclusiva dell’intervento relazionale e della sua centralità teorica.

Tutto sommato questi dati dimostrano che col paziente difficile occorre andarci più cauti e negoziare continuamente il contratto. Good practice. Potremmo chiamare questa negoziazione “relazione”? Essendo una variabile così lassa, possiamo concederlo. Non ci pare così inevitabile, ma così sia. Come avrete capito, noi preferiamo good practice. Però che tutto questo dimostri che sia proprio quella gestione relazionale del contratto a essere risolutiva per l’eventuale miglioramento ci piacerebbe sapere dove, quando e come sia stato dimostrato.

Insomma, nella nostra visione c’è un gruppo di testa in fuga, costituito da modelli di terapia per il disturbo di personalità e/o “paziente difficile” che agiscono in termini prima di tutto processuali e mentalistici e poi anche –ma non primariamente e nemmeno risolutivamente- relazionali: Fonagy e anche Linehan. Assieme a questi due c’è anche un modello con un forte aspetto relazionale, la Schema Therapy, che effettivamente rivaleggia con il golden standard della Linehan, e questo è il punto di maggior forza del relazionalismo. E infine, purtroppo un po’ più indietro, c’è un gruppo di relazionalisti puri, da Safran e Muran a Semerari e Dimaggio a Solomon e Siegel per finire con il padre nobile Mitchell che mostrano vari gradi di conferma empirica e di efficacia terapeutica, ma al momento non in grado di aspirare al podio. Oppure ci sono, sul podio, ma insieme a Linehan. Quindi niente incremento di efficacia

Insomma, i successi di questo gruppo non bastano a convincerci a diventare relazionalisti. Non ci pare che si sia manifestato il risultato conclusivo: l’isolamento sperimentale e la manipolazione della variabile relazionale in correlazione con un significativo incremento di efficacia terapeutica rispetto agli altri modelli che non isolano in piena purezza teorica e clinica la variabile.

In conclusione

Per concludere, pare che la nostra ormai famosa e sorridente battuta sulla “buona educazione” abbia violato inavvertitamente delle sacralità che non immaginavamo. Nell’ambiente cognitivo che frequentiamo, forse troppo sbilanciato sulla partecipazione ai congressi internazionali, non ci era mai parso di avere incontrato un mondo in cui la centralità della relazione come luogo principale della pratica clinica fosse un assunto indiscutibile. Anche nell’ambiente cognitivo non italiano c’è una svolta, ma è la svolta processualista di Hayes (2004) e di Wells (2008) che è cosa distinta da quella relazionale di altri ambienti. Uno degli equivoci che andrebbero sfatati è la convinzione che la “terza ondata” processualista abbia riavvicinato tra loro cognitivismo italiano e internazionale. Non è così. La metacognizione in Semerari e Dimaggio è un deficit a base evolutiva poggiato sul modello interpersonale e relazionale di Liotti e inoltre su uno strutturalismo che fa capo alla psicologia del sé (di questo parleremo altrove); la metacognizione di Hayes a Wells è una disfunzione di processo mentalistica e non relazionale in cui la componente evolutiva può essere un fattore distale ma non svolge alcun ruolo strutturale e ancor meno causale.

A tal proposito nutriamo qualche preoccupazione sulle conseguenze cliniche e tecniche di questa crescente propensione alla riflessione interpersonale di alcune correnti del cognitivismo clinico italiano. Temiamo che essa possa essere in relazione con un parziale deterioramento di certe conoscenze cliniche e tecniche standard date troppo facilmente per acquisite una volta per tutte (Ruggiero, Ammendola, Caselli & Sassaroli, 2014). Deterioramento sul quale -a nostro parere- potrebbero fare da ulteriori moltiplicatori i paralleli sviluppi “traumatistici” (passateci il neologismo) paventati nel nostro primo articolo, quello che ha scatenato questo dibattito. In molti autori -ad esempio Solomon e Siegel (2003)- trauma e interazione interpersonale hanno una zona di sovrapposizione clinica e teorica che potrebbe facilitare una adozione poco elaborata di nuove tecniche diverse da quelle relazionali e lontane dalla tradizione cognitiva, ancora più lontane delle tecniche relazionali. Adozione di nuove tecniche non cognitive sempre più massiccia proprio a causa di una certa insoddisfazione per la relazione, che inizia a mostrare i suoi limiti soprattutto clinici.

Tuttavia siamo contenti che sia iniziato questo dibattito perché ci permette di chiarire dei punti che ci stanno a cuore, come quella che ci pare essere una eccessiva tendenza a valutare i pazienti come “difficili”, complessi e traumatizzati, una eccessiva enfasi su aspetti relazionali concepiti come onniesplicativi e onnicomprensivi e il discostamento da competenze più tipiche della terapia cognitiva, che possono –a nostro parere- generare confusione negli allievi e nei pazienti. Per ora chiudiamo qui.

Leggi il resto della discussione:

- Lo spettro del trauma che si aggira per il mondo (della psicoterapia) – 25 Maggio 2017

- Come non avere paura dello spettro del trauma – di Benedetto Farina – 04 Luglio 2017

- Il paradigma psicotraumatologico, in risposta a Benedetto Farina – 06 Luglio 2017

- Trauma e Relazione Terapeutica: in risposta a Benedetto Farina – Pt. 2 – 13 Luglio 2017

- L’Alleanza terapeutica: intervento di Fabio Monticelli nel dibattito su trauma e relazione – 14 Luglio 2017

- La relazione terapeutica è traumatica o il trauma è la vera relazione? – Roberto Lorenzini – 17 Luglio

- Cosa faccio in terapia: il ragionamento prima delle tecniche – Roberto Lorenzini Pt. 2 – 19 Luglio 2017

- Monsignor Della Casa e la relazione terapeutica – Roberto Lorenzini Pt. 3 – 20 Luglio 2017

- Una relazione è un fatto, ma anche un fatto è una relazione – di Angelo Inverso – 21 Luglio 2017

- Dibattito su Trauma e Relazione: intervento di Giancarlo Dimaggio – 24 Luglio 2017

- La relazione terapeutica è pervasiva ma non risolutiva. Due argomentazioni contro la centralità della relazione: i “fattori comuni” e il “paziente difficile”. – 24 Luglio 2017