ACT – Acceptance and Commitment Therapy: fare terapia tra accettazione e impegno

Secondo il modello Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ciò che promuove il cambiamento e il benessere psicologico è un insieme di competenze di accettazione e impegno (commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità psicologica, e quindi a stare meglio.

- Introduzione

- Evitamento o Apertura all’Esperienza?

- Fusione e De-fusione cognitiva

- In Quale Tempo Viviamo?

- Quale maschera indossiamo?

- I Valori: So cosa per me è importante?

- Inattività o Impegno dell’Azione?

- Acceptance e Commitment Therapy e i suoi ACTors: la parola ai protagonisti

ACT – Acceptance and Commitment Therapy – Introduzione

Secondo la visione di Steven Hayes, l’ ACT (Acceptance and Commitment Therapy) fa parte di un movimento più ampio, basato e costruito su precedenti terapie comportamentali e cognitivo-comportamentali. Tuttavia, alcuni concetti presenti nella struttura corporea dell’ ACT sono caratterizzati da istanze peculiari che costituiscono una nuova fase evolutiva, sia da un punto di visto teorico sia applicativo.Le terapie cosiddette di “terza ondata” sono caratterizzate da strategie di cambiamento su basi contestuali ed esperienziali (oltre agli aspetti più didattico-direttivi) e da una forte sensibilità al contesto dei fenomeni psicologici e non alla loro forma o al loro contenuto. Insomma, il focus è concentrato sui processi mentali.

Come già indicato in molti articoli di State of Mind, le terapie di terza ondata hanno diversi aspetti in comune:

- Focus sui processi di accettazione;

- Focus sul decentramento/shifting cognitivo;

- Focus sulla relazione terapeutica;

- Focus ciò che per l’individuo è importante nella vita (i valori).

In un momento storico come quello del mondo scientifico attuale, sta emergendo sempre più la necessità di fornire una teoria di base, che spieghi il funzionamento psichico globale, fondata su chiari fondamenti teorici e, allo stesso tempo, strettamente connessa ai protocolli e alle tipologie di trattamento clinico. Potremmo, quindi, sostenere che l’ Acceptance and Commitment Therapy sia una moderna forma di terapia cognitivo-comportamentale disegnata per incrementare le capacità personali di perseguire obiettivi e valori individuali significativi.

L’ ACT si basa su un modello teorico-filosofico noto come Relational Frame Theory. Secondo tale teoria, nell’essere umano, il linguaggio è basato sull’abilità appresa di mettere in relazione gli eventi in modo arbitrario (per derivazione di frame relazionali, di cornici relazionali, nucleo centrale del linguaggio e non necessariamente per esperienza diretta).

L’origine della sofferenza psicologica risiede nella normale funzione di alcuni processi del linguaggio umano (es. problem solving), quando applicati alla risoluzione di esperienze private/interne (es. pensieri, emozioni, ricordi, sensazioni corporee, ecc.), invece che alla risoluzione di eventi/situazioni del mondo esterno.

Riteniamo che questo sia un aspetto molto importante dell’ Acceptance and Commitment Therapy. Tali processi mentali portano l’individuo a dare significato e sperimentare il pensiero in modo letterale. Per questo motivo, se ho un pensiero di inadegatezza allora io sono inadeguato. L’eccesso di tale processo porta a quello che in ACT viene chiamato il sé concettualizzato (una maschera scomoda che indossiamo, di cui abbiamo già scritto su State of Mind).

Di fatto l’ Acceptance and Commitment Therapy non utilizza come strumento principale gli interventi diretti su contenuti di pensiero, come ad esempio il disputing. Tale terapia, invece, cerca di favorire l’accettazione dei pensieri e delle emozioni per quella che è la loro natura (cioè “solo” pensieri e emozioni) e di stimolare la messa in atto di azioni che contribuiscano a vivere una vita appagante e soddisfacente.

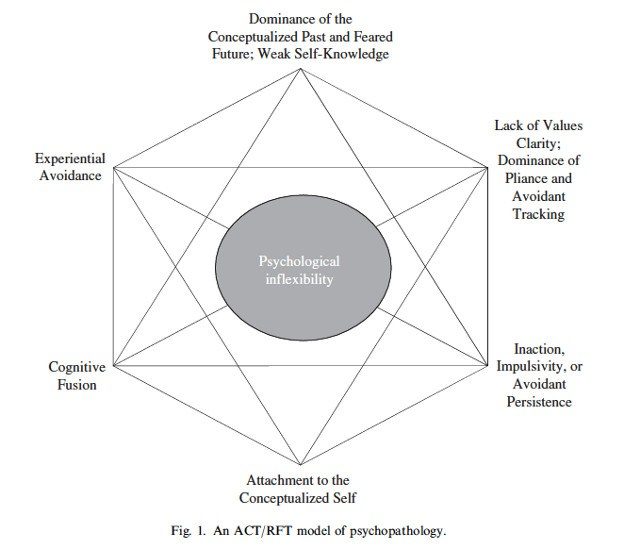

Il fine ultimo dell’ Acceptance and Commitment Therapy è promuovere la flessibilità psicologica dell’individuo. Secondo il modello, la flessibilità psicologica si può raggiungere (o almeno promuovere) attraverso interventi su ciò che vengono considerati i sei pilastri del modello ACT.

I sei processi chiave, sottendono due macro-aree che, in sostanza, rappresentano la A e la C dell’ ACT. Al posto della A possiamo leggere “processi di mindfulness e accettazione”, che includono accettazione, defusione, contatto con il momento presente e sé come contesto.

Al posto della C possiamo, invece, leggere “processi di modificazione comportamentale e azione impegnata secondo i valori”, che includono i valori, l’impegno nell’azione, il sé come contesto e il contatto con il momento presente.

Insomma, secondo il modello dell’ Acceptance and Commitment Therapy ciò che promuove il cambiamento e il benessere psicologico è un insieme di competenze di accettazione e impegno (commitment). Tali atteggiamenti, se mantenuti e sperimentati nel tempo, portano alla flessibilità psicologica, e quindi a stare meglio.

Il modello della psicopatologia, quindi, è un modello di inflessibilità psicologica e di “blocco/incastro”, in cui se si lascia che i pensieri (intesi in senso molto ampio) vivano al posto nostro arriviamo a non avere chiaro cosa vogliamo della vita e che cosa sia importante per noi.

Acceptance and Commitment Therapy – Evitamento o Apertura all’Esperienza?

L’ evitamento esperienziale è quell’insieme di strategie che mettiamo in atto con lo scopo di controllare e/o alterare le nostre esperienze interne (pensieri, emozioni, sensazioni o ricordi), anche quando ciò causa un danno comportamentale. Dunque un primo processo chiave dell’ ACT è l’ evitamento esperienziale, la cui controparte è l’ accettazione.

Come accennato precedentemente, l’ accettazione rientra nel macro-processo di processi di mindfulness e accettazione, cardine per la flessibilità psicologica cui mirano i percorsi psicoterapici ACT.

Ma che cos’è esattamente l’evitamento esperienziale? L’ evitamento esperienziale è quell’insieme di strategie che mettiamo in atto con lo scopo di controllare e/o alterare le nostre esperienze interne (pensieri, emozioni, sensazioni o ricordi), anche quando ciò causa un danno comportamentale. Tentativi per controllare l’ansia, pensieri per controllare altri pensieri (es: rimuginare), cercare in tutti i modi di non pensare o di non ricordare un dolore tramite comportamenti dannosi e disfunzionali.

L’ evitamento esperienziale si concretizza anche nei tentativi di fuga o di controllo dell’esperienza esterna, come evitare situazioni ansiogene, evitare i conflitti o l’espressione della rabbia.

Che sia rivolto all’interno della nostra esperienza psichica o all’esterno, la natura e la funzione dell’ evitamento esperienziale non cambia: lo scopo è fuggire, razionalizzando, ignorando, iperspiegando… insomma, cercando con tutte le forze di allontanare ciò che per noi è doloroso e che riteniamo insopportabile.

Possiamo, quindi, evitare pensieri, emozioni, ricordi, sensazioni (anche piacevoli, ad esempio entrare in contatto con l’intimità…) ma anche situazioni esterne.

E’ fondamentale comprendere insieme al paziente quali siano le aree della sua esperienza in cui presenta un repertorio e modalità di fare esperienza che siano ristretti, ripetitivi, ricorsivi e che portino alla formazioni di circoli viziosi dannosi.

Anche durante la terapia, e nella relazione terapeutica, è possibile osservare alcuni comportamenti del paziente che facciano pensare ad una messa in atto dell’ evitamento. Vediamone alcuni. Rispondere in modo aggressivo ad un intervento del terapeuta, arrivare in ritardo alla seduta, attivare spesso e volentieri l‘accudimento del terapeuta tramite una richiesta di aiuto disfunzionale e allarmante. Altre situazioni di evitamento esperienziale potrebbero essere le risate durante un racconto doloroso e sofferente, non lasciare mai spazio agli aspetti negativi e dolorosi degli episodi narrati oppure cambiare in modo repentino argomento mentre in seduta si stanno affrontando temi importanti per il paziente.

Come si può vedere da questi esempi, tutti questi comportamenti sono accomunati dallo scopo di evitare pensieri, emozioni, immagini e ricordi dolorosi che sarebbe opportuno affrontare. Il tutto con l’aspettativa e la convinzione che controllando questi aspetti si possa soffrire meno. Presto ci si accorge che, come ben scrive Hayes: “the control is the problem, not the solution” (“il controllo non è la soluzione, ma il problema”).

Quale alternativa, quindi, all’ evitamento esperienziale? Il corrispettivo funzionale dell’ evitamento esperienziale nell’ ACT viene chiamato “Accettazione”. Essendo un termine che talvolta viene confuso e malintepretato, in psicoterapia si possono usare altri termini simili come “lasciare spazio” o “aprirsi all’esperienza”.

Verso cosa dovremmo, quindi, lasciare spazio? Alle emozioni dolorose, ai pensieri dannosi che ogni giorno la nostra mente ci propone, agli impulsi e ai ricordi dolorosi.

Per quanto difficile tale processo possa essere, l’alternativa sembra più dannosa: versare tutto nel pentolone bucato del dimenticatoio non funziona e non fa altro che aggiungere dolore e sofferenza al dolore già normalmente presente nelle vite di tutti gli esseri umani.

Smettendo di muoverci con tutte le nostre forze sulle sabbie mobili dell’ evitamento esperienziale (metafora frequente nell’ Acceptance and Commitment Therapy) potremmo provare una strategia alternativa e aprirci alle esperienze della nostra vita, guardandole per quello che sono.

In questo modo, potremmo imparare: a) a non giudicare le nostre esperienze interne (ed esterne) con uno sguardo malevolo dell’inquisitore di noi stessi e b) accogliere gli stati emotivi e dar loro l’importanza “informativa” che meritano e c) indebolire il potere dei pensieri sul nostro comportamento e sulla nostra esperienza quotidiana.

Proviamo ad immaginare un tema di sofferenza a noi (ahimè) caro. Questa immagine continua a presentarsi nella nostra mente e non ha nessuna intenzione di andarsene. Puntualmente si ripresenta nella nostra esperienza e ne influenza i comportamenti e gli esiti del nostro agire. Cosa potremmo farci con questa immagine?

Se metto in atto un evitamento esperienziale potrei far finta di niente, cercare con tutte le risorse che ho di allontanarla, di non pensarci, di scaricare l’emozioni che accompagna l’immagine con un comportamento impulsivo, o con l’uso di una sostanza, e così via… Dove porterebbero tali tentativi di allontanamento da questa immagine dolorosa?

Se la risposta è facile, la soluzione non lo è di certo. Assumente un atteggiamento di apertura, di accettazione verso la propria esperienza richiede sforzo, tempo, fatica, impegno e anche sofferenza.

Ma se, come ricorda il titolo del famoso libro di Hayes, vogliamo “Smettere di soffrire e iniziare a vivere” forse questa sarebbe la strada più appagante e a lungo termine meno dolorosa.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy – Fusione e De-fusione?

Non è tanto ciò che pensiamo a crearci problemi e sofferenza ma il modo con cui noi ci mettiamo in relazione con ciò che pensiamo. Un secondo processo, incluso nel macro-processo processi di mindfulness e accettazione è la Fusione Cognitiva.

Che cos’è la Fusione Cognitiva? Si riferisce alla tendenza degli esseri umani di essere catturati, “imbrigliati” dai contenuti dei propri pensieri. Il principio che giustifica la disfunzionalità di tale “aggancio ai pensieri” è riassunto nella seguente frase: non è tanto ciò che pensiamo a crearci problemi e sofferenza ma il modo con cui noi ci mettiamo in relazione con ciò che pensiamo.

Quando siamo “fusi” con i nostri pensieri, soprattutto quelli disfunzionali, dimentichiamo che stiamo interagendo con un pensiero e non con un evento reale, un po’ come se i nostri pensieri e le nostre valutazioni sulla realtà vivessero al posto nostro.

Se io mi definisco come una “persona inadeguata nelle relazioni sociali” tale insieme di pensieri influenzeranno le mie azioni e, nei casi estremi, mi faranno vivere tutte le esperienze relazionali con questa lente, che rappresenta sì il mio modo di vivere le esperienze, ma canalizza e semplifica eccessivamente le informazioni legate a come sono “io in relazione con gli altri”. Potrei quindi, sminuire le situazioni relazionali in cui non sono stato inadeguato, oppure le valutazioni che gli altri fanno di me, in cui sostengono che “non è vero che sei inadeguato” etc…

Che effetto ha quindi la fusione cognitiva nella nostra esperienza di tutti i giorni?

Le valutazioni che riguardano la vita di tutti i giorni possono addirittura arrivare a sostituire la nostra esperienza della vita stessa. Spesso non si riesce più a distinguere tra il mondo costruito e valutato (attraverso il linguaggio) da quello di cui si ha conoscenza diretta attraverso l’esperienza sensoriale.

Il focus dell’intervento è, quindi, sui processi cognitivi, e non sui contenuti specifici dei pensieri. In questa ottica, i pensieri si sostituiscono alla nostra esperienza presente e sensoriale in un processo di vera e propria “alterazione” dell’esperienza nel presente.

Nell’ Acceptance and Commitment Therapy, sono previste diverse forme di fusione cognitiva:

- Fusione giudizio – evento;

- Fusione dannosità immaginata di un evento – evento dannoso;

- Fusione con le attribuzioni causali arbitrarie che l’individuo costruisce rispetto alla propria storia di vita;

- Fusione con il passato o con il futuro concettualizzato (di cui parleremo in modo più approfondito in seguito).

La controparte virtuosa della fusione cognitiva, nell’ ACT è la Defusione.

Che cos’è la Defusione? La Relational Frame Theory (di cui abbiamo accennato precedentemente) postula che non sia di primaria importanza intervenire in modo diretto sui contenuti dei pensieri disfunzionali, bensì su come l’individuo si relaziona con i propri pensieri. In questo modo, ci si concentra sull’atteggiamento nei confronti dei propri pensieri e non sui pensieri in sé. Ad esempio, fare pensieri disfunzionali di tipo depressivo o di tipo ansioso non fa molta differenza dal punto di vista dell’ Acceptance and Commitment Therapy: è l’influenza che hanno sulla vita dell’individuo (dettata dall’atteggiamento che l’individuo stesso ha nei confronti dei propri pensieri depressivi/ansiosi) a definirne l’impatto sulla sofferenza individuale.

Brevemente, l’ ACT intende promuovere due capacità psicologiche:

- Imparare a notare i propri pensieri, immagini o ricordi, riconoscendoli per ciò che sono, ovvero “prodotti della mente” e non realtà assolute;

- Guardare la propria esperienza da una posizione privilegiata, dall’alto, decentrata, promuovendo la consapevolezza della propria esperienza mentale.

Allenando tali abilità, e a mettersi nella posizione consapevole dell’osservatore, è possibile aumentare i gradi di libertà psicologica dell’individuo. Osservando i propri pensieri, immagini o ricordi è possibile scegliere di “fondersi” con essi (se ciò è utile e funzionale) oppure di “abbassare il volume” di tali prodotti della nostra mente, facendosene quindi influenzare meno.

Un’ulteriore abilità che l’ Acceptance and Commitment Therapy tenta di promuove nell’individuo è quella di rinunciare a controllo dei propri pensieri e lasciarli andare, lasciargli spazio, passarci attraverso e grazie a questo diminuire l’influenza e la potenza di tali pensieri.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy: in Quale Tempo Viviamo?

Un terzo processo, incluso nel macro-processo processi di mindfulness e accettazione è la Dominanza di passato e futuro concettualizzato.

Che cos’è la Dominanza del passato e del futuro sul momento presente? Potremmo definire la dominanza passato/futuro come un insieme di difficoltà a dirigere e mantenere l’attenzione sul momento presente e a cambiare il focus dell’attenzione tra le varie dimensioni della propria esistenza. Tutte le energie dell’individuo sono concentrate su un “tema” o una difficoltà e da quell’argomento non riesce ad uscire, limitando così la sua influenza nella propria vita.

Vi sono molti esempi di dominanza del passato o del futuro sul momento presente. Pensiamo ad esempio al rimuginio o alle ruminazioni depressive. Nel momento in cui si rimugina o si rumina sul passato, tale processo richiede molte energie e concentra tutta la nostra attenzione sul processo stesso. In questo modo, viviamo in un tempo diverso da quello presente e lasciamo che i nostri pensieri di rimuginio o di ruminazione ci “ingaggino” e ci trascinino in una dimensione molto diversa, e talvolta anche lontana nel tempo, da ciò che stiamo esperendo nel presente.

Altri segnali della dominanza del passato/futuro sono, ad esempio, l’eccesso di rigidità e la mancanza di consapevolezza rispetto a ciò che succede intorno all’individuo nel momento presente. Oppure alle difficoltà di attenzione o anche a segnali più lievi di “mindlessness” o sbadataggine.

Un piccolo esperimento di osservazione potrebbe permetterci di farci un’idea di quando noi stessi lasciamo che il passato e il futuro “vivano” al posto nostro la nostra esistenza…

Il seguente elenco, ripreso da un training ACT a cui ho partecipato ci aiuta a capire cosa osservare (in colloquio), gli elementi che potrebbero farci ipotizzare una difficoltà legata alla dominanza passato/futuro sul momento presente.

- Il paziente riesce a mantenere il contatto oculare o è “perso nei propri pensieri”?

- Il paziente cambia in modo significativo il tono di voce?

- Si riscontra la presenza di pensiero ripetitivo?

- Si distrae spesso e facilmente con suoni o rumori anche lievi?

- Alla richiesta di cambiare argomento o di affrontare un aspetto diverso (altro argomento, altro momento temporale di vita, esercizio, etc), ci riesce?

- Come reagisce il paziente quando gli si chiede di spostare e/o di portare la propria attenzione e notare aspetti specifici della propria esperienza?

Questi sono solo alcuni esempi di come notare la dominanza del passato o del futuro. Nell’ottica dell’ Acceptance and Commitment Therapy i pazienti che passano ore e ore a rimuginare e a preoccuparsi per eventuali catastrofi future o a temere che qualcosa possa succedere mostrano una inflessibilità e una rigidità nella scelta consapevole di spostare l’attenzione su un altro aspetto della propria vita; ciò dirige verso una difficoltà a “depotenziare” o ad “abbassare il volume” e quindi l’influenza di tali processi psicologici disfunzionali.

Che fare, quindi, con i pazienti che mostrano una severa dominanza del passato e del futuro sull’esperienza presente? La proposta dell’ ACT è: Promuovere il contatto con il momento presente. Cosa significa essere in contatto con il momento presente?

Essere psicologicamente presenti e disponibili verso ciò che accade nel momento presente. Noi esseri umani, per motivi legati a una sorta di “economia mentale”, tendiamo naturalmente a svolgere moltissime attività quotidiane senza porre attenzione a quello che facciamo. Come se spesso le nostre azioni fossero gestite da un “pilota automatico” che ci permette di svolgere più attività in contemporanea. Sebbene, in molte occasioni, tali automaticità sia utile e funzionale, esistono diverse occasioni in cui agire in automatico e perdere il contatto con ciò che stiamo facendo è dannoso e disfunzionale per la nostra vita.

Almeno per due motivi: il primo, è legato al fatto che vivendo in automatico, limitiamo la qualità della nostra esperienza e non siamo consapevoli di ciò che ci sta succedendo, anche quando si tratta di situazioni o episodi gradevoli positivi e appaganti. Il secondo motivo , riguarda appunto la dominanza del passato e del futuro. Infatti, se noi facciamo esperienza guidati (o per meglio dire “oscurati”) dalle lenti dei rimuginii e delle ruminazioni, non faremo altro che confermare ciò che la nostra mente ci racconta, in un processo di “profezia che si autoavvera” in cui, ad esempio, se mi approccio ad un’esperienza dopo averci rimuginato per ore arrivo ad affrontare quella stessa esperienza con un carico emotivo ansiogeno da cui non ho scampo; e l’esito di tale esperienza sarà molto simile a come me lo sono immaginato nelle mie rimuginazioni sul futuro.

Entrare in contatto con il momento presente significa anche scegliere consapevolmente di portare la propria attenzione su ciò che sta accedendo dentro di me e nel mondo fisico esterno in quel preciso momento. Detto in altri termini, risvegliarsi all’esperienza ed essere presenti a se stessi e agli altri e aprirsi con disponibilità a ciò che il presente ha da offrire.

Coltivare un atteggiamento di apertura e di disponibilità porta a sviluppare diverse risorse, che contribuisco a promuovere la flessibilità psicologica, faro auspicabile dell’ ACT.

Tra tali risorse, ne ricordiamo brevemente alcune. Mantenere il contatto con il momento presente permette di “apprendere dall’esperienza” e di notare cosa sta accadendo nel momento stesso in cui accade, presenti a noi stessi e all’esperienza nel momento presente. Ciò permette di individuare risposte adeguate e di agire in modo consapevole e adeguato. Un secondo vantaggio del focalizzarsi sul momento presente riguarda la possibilità di spostare l’attenzione (shifting) verso aspetti importanti a fondamentali dell’esperienza. In questo modo, si può riuscire a “muoversi” in modo flessibile con il contesto, mentre l’esperienza stessa si modifica, in un moto evolutivo costante e in perpetuo cambiamento. Aprirsi alla propria esperienza di ansia nel momento presente può aiutare a “accettare” lo stato ansioso e a notare come questo cambia e si modifica con il tempo… rimanere agganciati non solo all’emozione dell’ansia ma anche a tutti i pensieri legati allo stato di ansia (e quindi rimuginare, in un processo di dominanza del futuro, ovvero le preoccupazioni) e non notare la naturale evoluzione dell’ansia, che porterebbe (nella maggior parte dei casi…) a una sua naturale diminuzione.

ACT – Quale maschera indossiamo?

Ciò che l’ACT promuove è l’osservazione delle esperienze mentre esse avvengono, tramite uno sguardo attento e consapevole (potremmo dire meta-cognitivo) di (auto)riflessione della propria esperienza mentre questa avviene.

Il quarto processo dell’ Acceptance and Commitment Therapy, incluso nel macro-processo di mindfulness e accettazione, è il “Sé Concettualizzato”.

Potremmo definire il sé concettualizzato come un insieme di “fusioni” a definizioni di noi stessi che la mente di ognuno di noi ci racconta. Queste definizioni, solitamente, toccano aspetti nucleari e rilevanti per la definizione di sé e di sé-in relazione con gli altri.

Quando questo processo è molto presente e dannoso, ci identifichiamo fortemente con i contenuti della nostra mente e, in particolare, con quei pensieri, immagini e ricordi disfunzionali che fanno sì che nella vita di tutti i giorni noi viviamo indossando la maschera che la nostra storia di vita ha costruito per noi.

Ci sono varie forme che il sé concettualizzato può assumere nella nostra quotidianità. Alcune tra le più frequenti possono essere le “etichette” che noi stessi ci diamo. Pensiamo, ad esempio, all’essere “il malato”, “lo sfortunato”, “l’imbranato” etc… . In altre occasioni il sé concettualizzato assume il contenuto di fissazioni rigide su specifici problemi, blocco che porta a non riuscire a cogliere l’evoluzione dell’esperienza. In altre occasioni ancora, il sé concettualizzato può essere caratterizzato da “fusioni” con alcuni aspetti di sé rigidi e astratti/valutativi.

Alcune domande utili a individuare quanto il passato concettualizzato influenza il modo con cui noi stessi ci descriviamo e ci etichettiamo nel presente possono essere le seguenti (adattate da un training ACT Italia cui ho partecipato):

- Che regole si porta dietro dal passato?

- Quando eri bambino, quali erano le emozioni “giuste” e quelle “sbagliate”, indesiderabili che non potevi provare?

- Da bambino, cosa ti dicevano in merito a come gestire le tue emozioni, soprattutto quelle spiacevoli?

- Quali emozioni si potevano esprimere liberamente nella tua famiglia?

- Quali emozioni erano scoraggiate o disapprovate?

- Nella tua famiglia, gli adulti come gestivano le loro emozioni negative/spiacevoli?

- Quali strategie di gestione (leggi: controllo) delle emozioni venivano utilizzate?

- Nella tua famiglia, gli adulti che reazioni avevano di fronte alle tue emozioni spiacevoli/negative?

- Come effetti di tale esperienza, quali idee/visioni/significati/rappresentazioni ti porti dietro sulle tue emozioni e su come gestirle?

Queste domande potrebbero essere un ottimo spunto di riflessione per comprendere ciò che le persone hanno imparato dalla propria storia personale e a quali “insegnamenti”, idee e convinzioni ha finito per credere.

Ciò che l’ ACT suggerisce come controparte virtuosa del sé concettualizzato è il Sé Come Contesto.

In breve, potremmo sostenere che il sé come contesto è un punto di vista nuovo, talvolta mai sperimentato, in cui impariamo a osservare la nostra esperienza interna ed esterna da un punto di vista privilegiato, cioè quello di un “osservatore partecipe, gentile, compassionevole e curioso” della propria esperienza.

Ciò che l’ Acceptance and Commitment Therapy promuove è l’osservazione delle esperienze mentre esse avvengono, tramite uno sguardo attento e consapevole (potremmo dire meta-cognitivo) di (auto)riflessione della propria esperienza mentre questa avviene.

Questo potrebbe portare a scoprire che noi stessi possiamo imparare ad osservare la nostra esperienza mentre avviene, a guardarla in modo curioso e allargare in questo modo l’orizzonte delle possibilità, delle scelte e riconoscere in questo modo quale è la maschera che indossiamo.

Mantenendoci dentro la maschera che indossiamo, potremmo pensare al Sé Come Contesto come ad un attore, che sa di essere un attore, sa di essere su un palco e che sa che una volta conclusa la storia messa in scena si può “uscire dal personaggio”, togliere la maschera e vivere le esperienze della vita nella loro interezza, in modo pieno e significativo, meno vincolato dalla propria storia e, soprattutto, scegliendo se seguire il “personaggio della sua maschera” (e comportarsi come se credesse alla storia del proprio sé concettualizzato) oppure no.

Nell’ ACT questo atteggiamento viene chiamato “consapevolezza di essere consapevole”, oppure “coscienza dell’essere cosciente”.

E, a pensarci bene, tale abilità è ciò che caratterizza la pratica della mindfulness e che la rende qualcosa di pienamente diverso da quasi tutto il resto degli esercizi esperienziali e comportamentali presenti in psicoterapia.

Acceptance and Commitment Therapy – I Valori: So cosa per me è importante?

Un processo fondamentale dell’ Acceptance and Commitment Therapy è ciò che viene chiamata la Mancanza di contatto con i propri valori.

In breve, con tale mancanza si intende l’insieme di difficoltà legate all’individuazione di ciò che per il singolo individuo è importante e rende(rebbe) la propria vita significativa e ricca. Si può manifestare in varie forme e modalità, ma il punto centrale che si può osservare è la confusione e la vacuità degli scopi personali e delle mete individuali. In sostanza, le persone che presentano difficoltà nel processo Mancanza di chiarezza/contatto con i propri valori hanno difficoltà a rispondere alla domanda: “cosa voglio dalla vita?” oppure “cosa è importante per me?” oppure “quali sono i miei valori?”.

A questo punto è necessaria una piccola specificazione: con il termine valori nell’ ACT si intende qualcosa di diverso dagli obiettivi personali, dalle aspirazioni concrete e dalla morale. Potremmo definire i valori come “long-term desired qualities of life” (qualità della vita desiderate a lungo termine; Hayes et al., 2006). I valori sono ciò che motiva le persone al cambiamento, ad affrontare momenti difficili. Potremmo pensare “Questo è per me importante, e lo porterò avanti nonostante le emozioni difficili che sto provando”.

Le scelte difficili della nostra vita, spesso vengono fatte proprio facendoci guidare dai nostri valori.

Chi non si muove secondo i propri valori, si trova spesso a preferire una gratificazione a breve termine che, seppure dannosa, ci dà la illusoria impressione di “gestire” le emozioni difficili. Altra caratteristica dei valori è che vengono scelti liberamente dal singolo individuo.

Utilizzando le parole di Steven Hayes:

Values are chosen qualities of purposive action that can never be obtained as an object but can be instantiated moment by moment. ACT uses a variety of exercises to help a client choose life directions in various domains (e.g., family, career, spirituality) while undermining verbal processes that might lead to choices based on avoidance, social compliance, or fusion (e.g., ‘‘I should value X ’’ or ‘‘A good person would value Y ’’ or ‘‘My mother wants me to value Z ’’). In ACT, acceptance, defusion, being present, and so on are not ends in themselves; rather they clear the path for a more vital, values consistent life (Hayes et al., 2006, p.9).

Spesso i valori sono mete finali, che guidano l’azione impegnata nella vita. Possiamo avvicinarci ai nostri valori tramite insiemi di obiettivi, concreti, fattibili (workable,una delle parole chiave dell’ ACT) e praticabili.

Facciamo alcuni esempi. Ad un valore come quello di “prendersi cura della propria relazione”, un individuo potrebbe scegliere diversi obiettivi come “ascoltare il proprio partner”, “essere sincero con lui/lei” etc. Se una persona ha come valore “mangiare sano” potrebbe perseguire azioni e darsi obiettivi legati alla dieta, al come farla, a cosa mangiare. Se il valore è “prendersi cura del proprio fisico”, potrebbe sviluppare obiettivi come “andare in palestra”, “camminare” etc.

I valori spesso entrano in terapia. Alcune persone potrebbero richiedere una psicoterapia per un problema d’ansia. Per questa persona, “agire più coraggiosamente e fare esperienza” potrebbe essere un valore. Un obiettivo che ci si potrebbe porre nel percorso con questo paziente potrebbe essere quello di “lasciare spazio all’ansia e gestirla in modo più utile”.

Nella riflessione con i pazienti sui valori, dobbiamo stare attenti a una piccola/grande trappola: gli obiettivi da uomo morto (dead person’s goal). Sono quelle aspettative e obiettivi personali (e spesso di terapia) che focalizzano l’attenzione su ciò che non si vuole ottenere, che non si vuole provare, che vogliamo che non accada. Insomma, quando i pazienti ci portano obiettivi formulati al negativo, come ad esempio, “non voglio avere l’ansia”, “non voglio più sentirmi triste”, “voglio che mia moglie non mi lasci”.

Come possiamo osservare la mancanza di contatto con i propri valori?

Secondo il modello dell’ Acceptance and Commitment Therapy, potremmo trovarci di fronte a diverse situazioni. La prima, a mio personale parere la più frequente, si manifesta con una sensazione di forte confusione, rispetto a ciò che la persona ritiene importante e significativo per sé, che si può concretizzare in frasi come : “non so proprio cosa voglio, cosa mi importa in questo momento” . Una seconda situazione si trova nel momento in cui l’individuo manifesta una completa (o quasi) assenza apparente di aree della vita che considera importanti, di valore appunto (ad es. lavoro, prendersi cura di sé, relazioni, famiglia etc…). Una frase tipica può risuonare con un “per me nulla è importante, ormai”.

Esistono anche situazioni opposte, in cui tutte o quasi tutte le aree di valore sono considerate di grande importanza per l’individuo ma allo stesso tempo non c’è un investimento coerente con il valore. Qui ci possiamo trovare di fronte a persone bloccate da un ideale di perfezionismo eccessivo che causa l’effetto opposto dell’impegno secondo i propri valori (“tanto non sono mai contento, per cui non mi ci metto neanche”).

Secondo l’ ACT, un lavoro importante da fare con questi pazienti è quello di riflettere insieme sui valori, sugli obiettivi per raggiungerli e chiarire la fattibilità e l’utilità di impegnarsi per i propri valori, mettendo in conto e lasciando spazio alle difficoltà, che nel breve termine si potrebbero incontrare.

Metafore molto utilizzate nell’ ACT per discutere insieme al paziente dei propri valori e obiettivi sono quella della bussola, del faro e del viaggio.

Essendo una forma di psicoterapia che trae molte riflessioni dalla componente esperienziale/immaginativa, il consiglio è di provare prima su di sé a riflettere sui propri valori e sulle proprie azioni impegnate, chiedendoci, ad esempio: “Cosa per me è importante?”

ACT – Inattività o Impegno dell’Azione?

L’ultimo dei processi inseriti nel modello dell’ Acceptance and Commitment Therapy è la mancanza di attività e impegno per perseguire un valore personale.

Cosa significa? anche quando riusciamo a diventare consapevoli dei nostri meccanismi dannosi, delle nostre fusioni, delle maschere che indossiamo e dei momenti di mindlessness, in cui ci comportiamo con il pilota automatico acceso, resta un passo importante da fare: impegnarsi per l’azione! e perseguire i propri valori!

Gli ostacoli più dannosi a tale impegno possono essere riassunti in due categorie di comportamenti: l’impulsività e l’ evitamento persistente.

Entrambi tali comportamenti portano a vivere una vita caratterizzata da restrizione delle attività e rigidità del repertorio comportamentale. Fare sempre le stesso cose, evitare sempre le stesse situazioni equivale a non fare!

L’effetto maggiormente disfunzionale della inflessibilità comportamentale è che tale scelta (perché in fondo, di scelta si tratta…) rende difficile adattare i propri obiettivi e i propri scopi personali alle esigenze del contesto e ciò porta l’individuo ad un continuo confronto con i propri ostacoli, che spesso ha esito negativo.

Ciò che l’ Acceptance and Commitment Therapy persegue è favorire la consapevolezza dell’individuo su tali meccanismi e il riconoscimento di come perseguire all’interno di un panorama di impulsività e evitamenti lo porti ad agire contro i propri valori.

L’ azione impegnata, termine usato in Acceptance and Commitment Therapy per definire l’azione personale guidata dai propri valori, prevedere che l’individuo “faccia i conti” con le proprie difficoltà e fragilità.

Accogliendo e prendendo contatto con le proprie fragilità e guidando le proprie azioni partendo dai propri valori personali permette di perseguire una vita significativa e ricca, non senza sofferenze, ma soddisfacente e scelta!

Un tema molto caro all’ Acceptance and Commitment Therapy è il concetto della workability, della “fattibilità“. Un’azione impegnata e guidata dai propri scopi deve essere anche fattibile, perseguibile. Ad esempio, se io vado in terapia con l’obiettivo di “non provare mai l’ansia“, posso anche impegnarmi a cercare di evitare il meno possibile le situazioni ansiogene, posso impegnarmi nelle esperienze proposte dal percorso psicoterapeutico, ma se il mio obiettivo rimane quello di non provare mai ansia l’esito sarà fallimentare, perché non è fattibile!

Perché allora l’impulsività e l’evitamento sono azioni poco funzionali? Perché entrambe non sono perseguibili per un lungo periodo di tempo. Sia l’agire in modo impulsivo nella maggior parte delle situazioni sia evitare tutto ciò che mi fa paura non può portare a risultati soddisfacenti, in termini di benessere personale e relazionale.

La proposta dell’ Acceptance and Commitment Therapy è ciò che viene chiamata “committed action”, l’azione impegnata.

- Scegliere continuamente di impegnarsi in azioni nella direzione dei propri valori personali, nonostante le emozioni difficili che si potranno incontrare durante il percorso

- Impegnarsi nelle azioni importanti per se stessi e nel momento di difficoltà ancorarsi al respiro, in modo quanto possibile gentile, grazie alle pratiche di mindfulness

- Godersi anche il viaggio, non concentrarsi sempre e solo sui piccoli obiettivi (un piccolo fallimento può essere un passo importante e diretto verso i propri valori personali)

- Persistere e mantenere tale impegno, mettendo in conto ostacoli e difficoltà (ad esempio, paura di sbagliare, ricordi dolorosi, sensi di colpa, vergogna etc…)

- Do what it takes! fa quel che serve per vivere secondo i propri valori.

A parere di chi scrive, l’azione impegnata rappresenta una delle parti più difficili dei percorsi di vita di ognuno di noi. Talvolta, noi sappiamo bene cosa sarebbe utile e significativo per noi e passare all’azione spesso risulta comunque difficile, soprattutto se oltre alle normali paure umane ci mettiamo ad ascoltare la radio della nostra mente (metafora molto usata nell’ Acceptance and Commitment Therapy), con le sue storie catastrofiche e giudicanti di come siamo, di come ci vedranno gli altri e di cosa siamo e non siamo in grado di fare.

E talvolta, farlo da soli può risultare molto difficile… E per fare il “balzo in avanti” a volte è utile un percorso di psicoterapia.

L’ Acceptance e Commitment Therapy e i suoi ACTors: la parola ai protagonisti

Quando le esperienze della vita ti permettono di conoscere persone straordinarie, non si può fare a meno che ascoltare le loro storie e lasciarsi incuriosire da ciò che hanno da raccontare.

Sono venuto a conoscenza di Randy Pausch ad un Training ACT (organizzato da ACT Italia) a cui ho partecipato. Randy Pausch è professore di informatica alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh in Pennsylvania.

Nel settembre 2006, gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas metastatizzato. Sottoposto a intervento chirurgico palliativo e chemioterapia, è vissuto in modo attivo e proattivo fino alla fine del 2007. È deceduto il 25 luglio 2008.

Come ricorda wikipedia, nella pagina a lui dedicata, Randy Pausch ha tenuto la sua ultima lezione pubblica, la “Last Lecture” intitolata “Realizzate i Vostri Sogni d’Infanzia” (“Really Achieving Your Childhood Dreams”), presso la Carnegie Mellon University il 18 settembre 2007.

Randy Pausch ha tenuto la sua “Last Lecture” gravitando intorno alla seguente domanda: “quale messaggio provereste a trasmettere se aveste una sola ed ultima occasione per farlo?”.

Ciò che colpisce della lezione di Randy Pausch è la freschezza e il vigore con cui parla, il contatto preciso e disincantato con ciò che gli è accaduto e soprattutto con ciò che lo aspetta. In questa lezione Randy Pausch incarna molti dei principi dell’ ACT e, a suo modo, continua (per quanto gli è concesso) la propria vita, ispirato a ciò che lui ritiene importante, fattibile e “di valore”.

Non credo vi sia modo migliore per comprendere il suo messaggio che ascoltarlo nella sua Last Lecture…

Un altro personaggio di fondamentale importanza nell’ Acceptance and Commitment Therapy non può non essere il suo fondatore, Steven Hayes.

Tra le nozioni chiave dell’ ACT da Hayes concettualizzate e di cui si è ampiamente parlato in precedenza, ritengo utile accennare anche all’ Hexaflex e al suo utilizzo in terapia, con lo scopo di fornire ai lettori di State of Mind un modello grafico dei sei processi sovradescritti e di rivedere una famosa intervista a Steven Hayes.

Il grafico, noto appunto come Hexaflex, è stato ripreso da un famoso articolo scritto da Steven Hayes e colleghi nel 2006 e pubblicato su Behavior Research and Therapy.

L’ Hexaflex può essere utilizzato con i pazienti, in modo da concordare con loro quali sono i processi maggiormente inflessibili e disfunzionali e con il fine di impostare un contratto terapeutico individualizzato.

Per questo motivo, l’ Hexaflex potrebbe essere inteso anche come strumento “diagnostico” e come “bussola” per l’intervento, secondo l’ Acceptance and Commitment Therapy.

Per comprendere però la natura, le basi epistemologiche e teoriche e l’uso psicoterapeutico dell’ Acceptance and Commitment Therapy, un suggerimento è di ascoltare le parole del suo fondatore, Steven Hayes, con le quali scegliamo di chiudere l’articolo.