Billie Joe Armstrong e il “pianto” interiore – Psico-riflessioni su “Basket case” dei Green Day

Basket case, il primo successo internazionale della band californiana dei Green Day, è un racconto delle crisi di panico dell’autore.

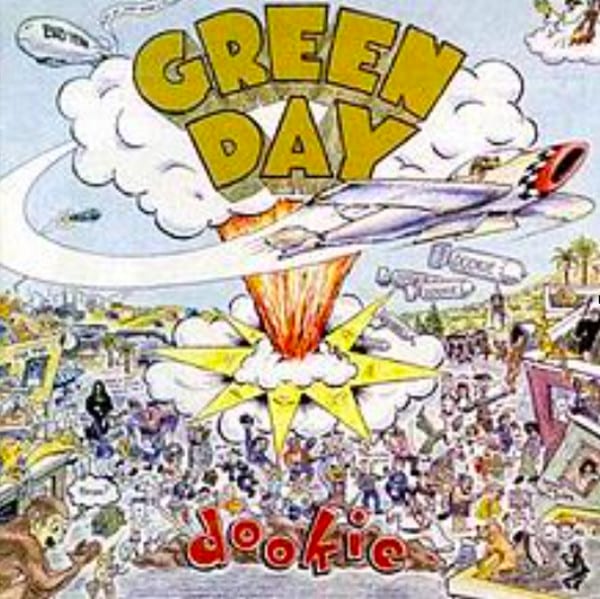

Nel 1994 i Green Day pubblicano Dookie, album che sancisce la definitiva consacrazione nel mondo del punk rock internazionale per la band di Berkeley. Dookie (Imm. 1) è il terzo lavoro pubblicato dal gruppo, seguito da 39/smooth (1990) e Kerplunk (1992). Il disco viene registrato in tre settimane ed è seguito dal primo tour mondiale, in palchi “minori” (in Italia suonarono il 17 maggio 1994 al “Bloom” di Mezzago, in Brianza, data che ancora i fans storici ricordano). Il terzo singolo, Basket case, è diventato il loro più grande successo internazionale, trainando le vendite di Dookie in tutto il mondo tra la fine del 1994 e l’inizio del 1995.

Imm. 1 Copertina dell’album Dookie, raffigurante Berkeley, città di origine dei Green Day.

Il video del brano (inserito in fondo all’articolo – ndr) è stato girato all’interno dell’istituto mentale “Agnews Developmental Center” nella contea di Santa Clara (California), un manicomio abbandonato in cui i membri della band trovano vecchie cartelle di pazienti e graffi profondi sui muri. Nel clip, i musicisti impersonano tre pazienti della struttura accompagnati dagli infermieri verso gli strumenti musicali per l’esecuzione del brano. Nella seconda parte, si vedono Trè Cool (batterista) e Mike Dirnt (bassista), avvicinarsi al bancone per le terapie farmacologiche.

Il titolo Basket case, tradotto letteralmente in italiano, significa “matto”, “squilibrato”, anche se viene a volte tradotto con “caso disperato”, sottointendendo comunque uno stretto collegamento con problematiche di natura psichica. Billie Joe stesso, cantante dei Green Day e autore del testo dichiarò sulla canzone “continuavo a cambiare il testo. Ero partito con l’idea di parlare semplicemente di una relazione, poi ho cominciato a pensare di rendere il testo più nevrotico e farla diventare una canzone da attacco di panico. Ma non ne ero particolarmente soddisfatto e non pensavo che la canzone sarebbe diventata un singolo. Beh, mi sbagliavo”.

L’autore ha sempre ammesso di soffrire di attacchi di ansia e panico (anni più tardi gli viene diagnosticato un disturbo da attacco di panico), circa dall’età di dieci anni, periodo in cui avviene la morte di suo padre per cancro. “Non avevo idea di cosa stesse succedendo, pensavo di perdere la testa. L’unico modo per capire cosa stesse accadendo era scrivere una canzone a riguardo”, ha detto. Nasce così Basket case, la cui registrazione nel giro di pochi mesi finisce sulla scrivania di Rob Cavallo, il produttore dell’album, che senza pensarci troppo mette la band sotto contratto. La cosa suscita forti polemiche nella scena underground del punk per la firma con una major (la Reprise, società affiliata alla Warner).

Il brano inizia subito con una frase: “Do you have the time to listen to me whine?”. Si tratta di una richiesta di ascolto per un malessere interiore che racchiude tutto e nulla allo stesso tempo (“about nothing and everything at all once”). Il protagonista/autore sembra ricercare un ruolo terapeutico nel proprio pubblico, tramite il solo ascolto del brano e del proprio “lamento”. L’ascolto può diventare terapeutico sia per l’ascoltatore stesso, che si identifica nel protagonista, che per il suo autore, il quale con il solo ascolto si sente accolto e rispecchiato nella sua sofferenza.

Diversi lavori hanno paragonato l’ascolto empatico di una seduta psicoterapeutica a quello musicale. La parola ascolto stessa deriva da au (radice di auris, orecchio) e colere (coltivare). È quindi parente stretta di accogliere, contenere, momento cruciale di ogni ascolto psicoterapeutico. Fausto Petrella, che su questo tema ha scritto un libro, sosteneva che “nell’ascolto qualcosa – suono, parola, discorso – esibisce le sue proprietà all’ascoltatore, il quale ha precise responsabilità costitutive circa il senso da attribuire a quanto ascolta”.

L’autore/protagonista del brano si rende conto degli effetti di queste crisi (in termini psicopatologici, potremmo dire che la critica di malattia è conservata), considerandole però degli “scherzi della mente” (“Sometimes my mind plays tricks on me”), senza capire se queste condizioni siano dovute all’abuso di sostanze o meno (“Am I just paranoid? Or am I just stoned?”).

Gli attacchi si manifestano solitamente con un forte timore di autodistruzione (“I think I’m cracking up”), oltre che di perdere il controllo (“Grasping to control/ So I better hold on”). Il testo ci riferisce anche manifestazioni somatiche, fra cui brividi o sensazioni di calore eccessivo (“sometimes I give myself the creeps”).

Il protagonista riferisce poi, con una nota ironica, di aver cercato aiuto presso uno “shrink” (uno strizzacervelli) per analizzare i propri sogni, ma la diagnosi di questi fu la mancanza di rapporti sessuali (“She says it’s lack of sex that’s bringing me down”). La “whore” (la prostituta) da cui si reca per risolvere i suoi problemi lo respinge, intimandogli di smetterla di piangere perchè fortemente annoiata (“so quit my whining ‘cause it’s bringing her down”).

L’immagine del pianto, prima modalità espressiva del neonato che caratterizza la fase del pre-attaccamento bowlbiano, ricorre per ben due volte nel brano. Se da una parte rappresenta una richiesta innata di accudimento, dall’altra in alcune situazioni può però essere anche uno strumento captativo discretamente efficace. Questo può essere anche il caso del nostro autore, che sembra utilizzare il pianto per esibire, esacerbandola, tutta la sua sofferenza per attirare l’attenzione del proprio pubblico, sia come manifestazione di malessere che come richiesta di attenzione verso l’ascoltatore.

Sia nel video che nel testo di “Basket case” i Green Day, partendo da un’esperienza di reale e intensa sofferenza psichica, riescono nell’intento di trattare la delicata tematica della malattia mentale in una modalità totalmente originale e alternativa; in altre parole, potremmo dire “punk”.

Vale la pena chiedersi perché un album come “Dookie” che fa dell’apatia, della “noia” e del “pianto” i suoi temi principi abbia sancito la consacrazione nel panorama della musica internazionale della band, diventando quasi iconico per un’intera generazione di ragazzi.

Nei dischi successivi queste tematiche sono a più riprese trattate, per poi arrivare alla pubblicazione di un disco che fa della critica sociale e politica americana la tematica principale (American Idiot), a segnare un netto parallelismo tra l’evoluzione biografica e personale dei componenti della band e quella discografica degli argomenti trattati nelle canzoni.

Il tema del panico ritornerà come leitmotiv in altri testi: nell’album successivo, Insomniac (riferimento alle notti insonni trascorse dopo la nascita del figlio del frontman), vi è una canzone del titolo Panic song, dove il protagonista permane in uno stato di dissociazione e derealizzazione, probabilmente indotto anche dall’utilizzo di sostanze (“Nothing’s left torn out of reality/ Broken glass inside my head”).

Sarebbe interessante comprendere da dove derivi davvero il “pianto” interiore di cui Billie Joe fa menzione a più riprese in questo e in altri album. Se da una parte ci rivediamo nei testi ascoltati, non dobbiamo cadere nell’errore di identificare l’autore con le sue canzoni, non sarebbe giusto farlo. Già De Gregori in un suo pezzo dal titolo “Guarda che non sono io” ce lo suggerisce, invitandoci a non cercare nell’autore un riferimento empatico o una condivisione di emozioni (“Guarda che non sono io/ quello che stai cercando/ Quello che conosce il tempo, e che ti spiega il mondo”). La stessa cosa succede in una relazione psicoterapeutica, che diventa curativa solo all’interno del setting clinico, in cui il paziente non identifica la cura nella persona del terapeuta, ma negli scambi relazionali che avvengono fra curante e curato.

Nel caso di Basket case, l’autore è riuscito a trasformare in arte la sua sofferenza interiore, producendo un brano che ha fatto la fortuna della band stessa, diventandone il singolo più ascoltato.

La componente artistica ed emotiva dei brani sta nell’accezione che noi ascoltatori diamo loro, facendo in qualche modo “nostro” il brano, con un significato diverso da chi lo ha scritto, che forse, non sapremo mai. O forse lo sapremo, se l’autore avrà voglia di spiegarcelo.

Potremmo invece chiederci, se davvero amiamo così tanto questo brano: quale “pianto” ci va a richiamare questa canzone? Perché ha avuto così tanto successo?