Videogames e benessere psicologico – Report dall’European Conference on Digital Psychology ECDP 2021

La mattinata del 20 febbraio, secondo giorno di lavori del congresso ECDP 2021, si apre con un approfondimento sull’utilizzo dei videogames, tema al quale vengono dedicate le due relazioni tenute, rispettivamente, dalla dott.ssa Carissoli e dalle dott.sse Mancini e Sibilla.

Nel primo intervento la relatrice, la dott.ssa Claudia Carissoli, si chiede se i videogiochi possano essere utilizzati per promuovere il benessere delle persone, proponendosi di approfondire gli aspetti positivi dell’esperienza di gaming.

Gli aspetti legati ai rischi (dipendenza, presenza di contenuti aggressivi, eccessiva sedentarietà o iperattivazione) non vengono, in questa sede, presi in esame, non perché assenti, ma perché si desidera invece investigare specificamente l’esistenza o meno di un utilizzo positivo del prodotto videogioco, un utilizzo mirato alla promozione del benessere della persona.

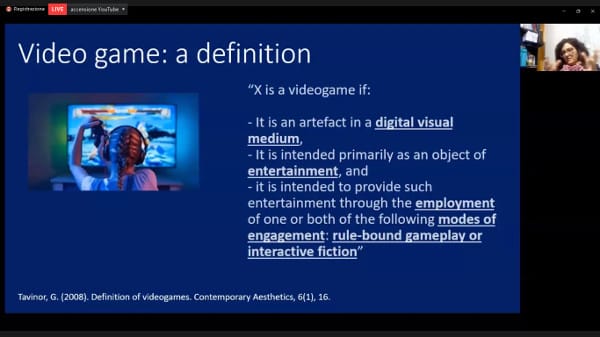

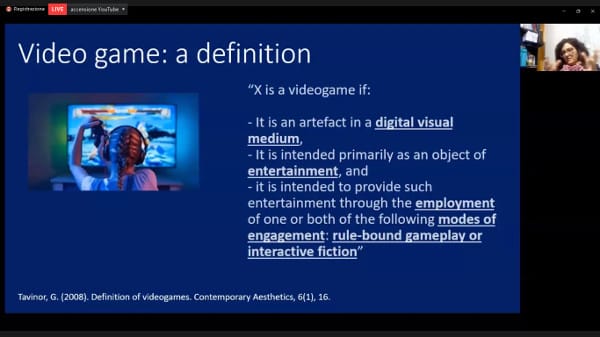

La prima parte della relazione pone le premesse teoriche, mutuate da numerosi studi effettuati sull’argomento. Si parte dalla definizione di videogioco proposta da Tavinor, il quale afferma che un oggetto può essere definito videogioco quando:

- funziona attraverso un medium audiovisivo digitale (ad es. un computer, un tablet, uno smartphone);

- nasce con lo scopo di intrattenere e divertire;

- utilizza un set di regole (una struttura, ossia delle regole da rispettare all’interno del gioco) e uno scenario simulato interattivo (un ambiente in cui i giocatori interagiscono, percepito come reale nell’ambito del gioco.

Secondo King e colleghi esistono delle caratteristiche che accomunano l’esperienza di tutti i videogiochi e che contribuiscono a rendere l’esperienza di gioco piacevole, vivida ed immersiva:

- aspetti sociali – il videogioco è dotato di una dimensione relazionale, in quanto consente di giocare, parlare e confrontarsi con gli altri giocatori, sperimentando senso di appartenenza alla comunità dei gamer che giocano al medesimo gioco;

- sperimentare autonomia attraverso le interfacce di gioco – il giocatore si può muovere liberamente nell’ambiente del videogioco; è l’attore principale e decide autonomamente come agire e cosa fare, diversamente a quello che accade nella fruizione di medium come film o libri;

- presenza di una narrativa e aspetti identitari– c’è una storia, più o meno complessa, nella quale il giocatore agisce attraverso il proprio avatar; l’avatar consente di esperire aspetti identitari altri, il sé reale e/o il sé ideale, un’esperienza emotivamente personale e molto intensa;

- premi e punizioni – avviene un processo di apprendimento basato sul rinforzo di comportamenti che risultano efficaci ai fini della buona riuscita nel gioco; alcune strategie cognitive risultano più efficaci di altre, per esempio la ruminazione non viene ricompensata perché rende meno efficaci nel gioco;

- caratteristiche estetiche molto coinvolgenti – c’è il piacere di fruire di un prodotto bello e curato sul piano visivo e uditivo.

Sulla base di queste premesse il videogioco può rappresentare un mezzo di promozione del benessere emotivo in quanto favorisce, secondo le ricerche effettuate, emozioni positive nei modi seguenti:

- i videogiochi sono divertenti e permettono di distrarsi, a volte mitigando l’ansia;

- permettono di sentirsi efficaci quando si diventa in grado di accedere ad un livello di gioco di maggiore complessità;

- il gioco può avere efficacia sul piano catartico (una ricerca di Colwell mostra che, dopo aver giocato ad un gioco molto aggressivo, dei ragazzi affermavano di stare meglio perché avevano avuto modo di scaricare la rabbia e la frustrazione accumulate durante la giornata);

- giocare può contribuire a migliorare il grado di regolamentazione emotiva (ad esempio è necessario diventare capaci di tollerare e gestire la frustrazione quando si sbaglia e/o non si ottengono i risultati sperati, perché, altrimenti, non si riesce ad accedere ai livelli di gioco successivi.

Molti studi dimostrano che i videogiochi soddisfano i bisogni psicologici di base di autonomia, competenza e connessione sociale; imparare a tollerare la frustrazione quando non si ottengono i risultati voluti, inoltre, contribuisce ad incrementare il senso di resilienza personale.

Imm. 1 dott.ssa Claudia Carissoli

Il videogioco può rappresentare uno strumento utile anche nel modulare l’umore (scegliendo il gioco più adatto a come ci sentiamo o vorremmo sentirci) e fa vivere un’esperienza di flow, un’esperienza immersiva in cui ci sentiamo coinvolti, sottoposti ad una sfida che abbiamo le risorse per affrontare.

I benefici sul piano sociale si identificano, inoltre, con la necessità di confrontarsi con altri giocatori (amici o estranei che potrebbero diventare amici al di fuori del gioco), di collaborare, di negoziare, di gestire i conflitti, di suddividersi i compiti; ciò favorisce l’apprendimento di competenze relazionali che possono essere trasferite dal gioco al quotidiano, dal virtuale al reale.

Un ulteriore elemento da tenere presente, sul piano della relazione, è la possibilità di sperimentarsi attraverso il proprio avatar con delle modalità differenti dalla vita reale, magari testando delle modalità comportamentali che incutono timore nella realtà. Il videogioco funge, quindi, da “palestra relazionale”.

La seconda parte della relazione è incentrata sulla presentazione di due studi condotti dalla dott.ssa Carissoli, volti ad indagare la natura del legame che unisce videogiochi e benessere emotivo negli adolescenti.

Il primo studio si pone l’obiettivo di verificare se è corretto affermare che i videogiocatori acquisiscano maggiore efficacia nella gestione emotiva. In altre parole è possibile promuovere il benessere emotivo attraverso l’incremento del senso di autoefficacia? In collaborazione con l’università di Milano Bicocca e l’università cattolica di Milano viene effettuata una survey con 500 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, per verificare l’esistenza di una relazione tra le ore di gioco, l’autoefficacia e il benessere.

I ragazzi sono stati raggruppati in base alle ore di gioco effettuate al giorno:

- no gamers (pochi minuti al giorno);

- low gamers (meno di un’ora);

- medium gamers (da 1 a 3 ore al giorno);

- hard gamers (più di 3 ore al giorno).

Dai dati è emerso che, effettivamente, l’attività di videogioco promuove l’autoefficacia; nello specifico, gli hard gamers sono quelli che si sono valutati come più sicuri nell’abilità di riconoscere le emozioni e di gestirle in maniera corretta, in modo particolare le emozioni negative, facilmente elicitate nelle situazioni del videogioco. I giocatori moderati risultano, con un’incidenza significativa sul piano statistico, sentirsi più autoefficaci rispetto ai non giocatori.

Nell’indagare gli effetti sul benessere è emerso, però, che solo i giocatori moderati si sentono significativamente meglio, sul piano del benessere emotivo, rispetto ai non giocatori. Gli hard gamers, per quanto autoefficaci, a livello emotivo non stanno meglio; questo, con buona probabilità, è legato al fatto che videogiocare promuove sì quelle competenze che sentono di avere, ma un un’attività di gioco eccessivo priva la vita quotidiana dei giocatori di altri elementi che sono importanti nel mantenimento del benessere.

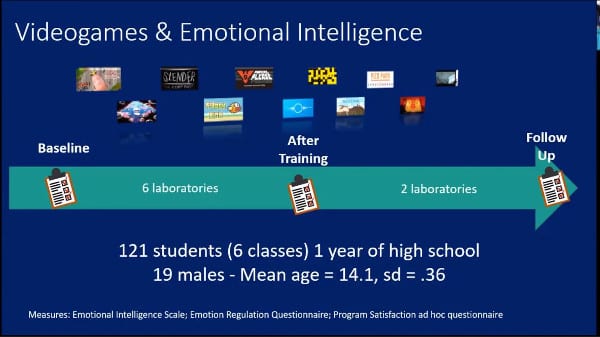

Nel secondo studio, prosecuzione di questa ricerca, ci si è chiesti, partendo da queste premesse, se i videogiochi possano essere utilizzati negli adolescenti per promuovere il benessere emozionale a livello più complesso, ad esempio favorendo l’intelligenza emotiva in un contesto scolastico.

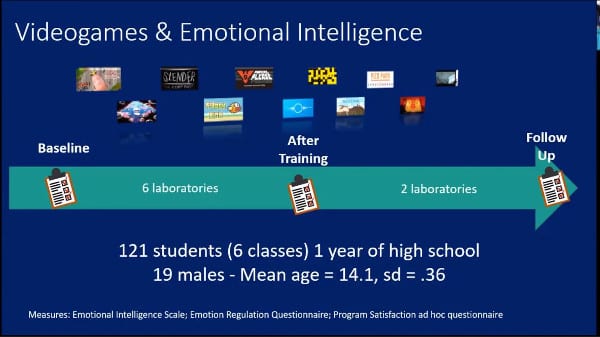

I ricercatori si sono proposti di rispondere a questa domanda strutturando un percorso, in 8 incontri (6 incontri e 2 di follow-up), rivolto a 121 studenti delle classi prime delle superiori, durante i quali è stato proposto ai ragazzi l’utilizzo di videogames piuttosto semplici come strumento di apprendimento. L’idea era che, attraverso la sperimentazione in prima persona delle emozioni, si potessero incrementare, nei ragazzi, le competenze legate all’intelligenza emotiva.

I ragazzi del gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di controllo, hanno riportato di sentirsi più consapevoli del proprio mondo emotivo; le competenze più elevate nella gestione delle emozioni (ad esempio l’empatia) non risultano aver avuto, in seguito al percorso, incrementi significativi rispetto all’assessment iniziale. A questo proposito, viene sottolineato come il percorso proposto sia stato breve e abbia previsto l’utilizzo di videogiochi molto semplici; si potrebbe ipotizzare che un percorso di durata più lunga e con videogiochi più complessi avrebbe, forse, potuto elicitare competenze emotive di livello più profondo ed elaborato.

Possiamo, in conclusione, desumere che giocare ai videogiochi può essere un’esperienza utile per il nostro benessere, che consente di imparare come gestire meglio il nostro umore e le nostre emozioni, permettendo la sperimentazione di emozioni positive. Nella popolazione adolescenziale emerge che videogiocare può far bene, incrementando senso di autoefficacia e benessere emozionale, a patto, però, che l’attività di gioco sia moderata.

Nel momento in cui, invece, il gamer si dedica al gioco per troppo tempo e l’attività diventa invasiva, allo sviluppo delle competenze non si accompagna l’aumento di benessere emotivo; in questo caso non si registra, quindi, un beneficio, perché l’attività di gioco va a togliere spazio ad attività altrettanto utili.

Nel secondo intervento della mattinata la dott.ssa Tiziana Mancini e la dott.ssa Federica Sibilla approfondiscono la comprensione delle implicazioni psicologiche dei videogiochi, chiedendosi quando essi rappresentino una minaccia per la salute e quando, al contrario, uno strumento per il benessere.

Imm. 2 dott.ssa Tiziana Mancini

Imm. 3 dott.ssa Federica Sibilla

Il focus del loro gruppo di ricerca si sposta sui processi identitari che si attivano nel gamer, andando ad indagare la relazione tra avatar e giocatore, i bisogni del sé che tale relazione tende a soddisfare e gli effetti che questo tipo di relazione può avere sul benessere o sul malessere (inteso come rischio di dipendenza da gioco) del giocatore.

Nel tentativo di comprendere la funzionalità o la disfunzionalità nell’utilizzo del videogioco si è cercato di approfondire il meccanismo di coinvolgimento generato dai videogames, cosa che ha permesso di differenziare i diversi tipi di coinvolgimento possibili, evidenziando sia modalità di coinvolgimento patologiche che modalità non patologiche.

Ciò permette di evitare di incorrere nel rischio di patologizzare condizioni che, in realtà, non sono psicopatologiche, dato che non implicano compromissioni del funzionamento, limitando il rischio di falsi positivi.

Nell’indagare i processi identitari che si attivano nel gioco è stata analizzata una categoria di gioco denominata M.M.O.R.P.G. – Massively Multiplayer Online Role Playing Games- ossia dei giochi di ruolo in cui l’utente è invitato a creare un avatar personalizzato, scegliendo tra un’ampia gamma di caratteristiche disponibili, avatar che va ad interagire con gli avatar degli altri gamer.

La scelta dell’avatar può essere contraddistinta da diversi livelli di discrepanza tra il sé reale e il sé dell’avatar; si evidenziano tre possibili scenari:

- avatar attualizzato – il sé reale e l’avatar sono molto simili: l’avatar rappresenta uno strumento di esplorazione di un sé possibile; questa modalità è associata a benessere psicologico (buon livello di autostima del giocatore, basso rischio di gioco problematico);

- avatar idealizzato – emerge maggiore discrepanza con il sé reale del giocatore: l’avatar costituisce uno strumento di compensazione; il gioco diviene un mezzo per soddisfare dei bisogni che non trovano soddisfacimento nella vita reale (maggior grado di rischio);

- avatar utopistico – il sé reale del giocatore e l’avatar sono diversissimi, non sembrano avere punti di contatto; questa modalità è associata a basso rischio.

Il processo di identificazione con l’avatar, anche in caso di modalità a basso rischio, come, ad esempio, con un avatar utopistico, può condurre a fenomeni di gaming addiction.

Si è cercato, attraverso uno studio longitudinale che ha coinvolto 147 giocatori di M.M.O.R.P.G, con una survey effettuata attraverso questionari online somministrati ad intervalli nell’arco di tre mesi, di indagare cosa differenzia il gioco inteso in termini positivi, come forte interesse, dal gioco inteso come ossessione con effetti deleteri.

Si è, inoltre, indagato le correlazioni con l’autostima dei soggetti coinvolti e con la loro attitudine a condurre una vita orientata alla ricerca di sensazioni piacevoli (pleasant life), al raggiungimento di benessere attraverso la realizzazione personale e il coinvolgimento di attività soddisfacenti che implicano l’utilizzo di risorse personali (engaged life) o al benessere ottenuto perseguendo valori più complessi, che trascendono l’individualità del singolo (meaningful life).

I risultati mostrano che esiste un coinvolgimento al gioco problematico, ma anche un coinvolgimento al gioco sano; quest’ultimo, anche se alto, è correlato al benessere.

I rischi emergono se il soggetto prova frustrazione rispetto alla vita offline e utilizza i videogiochi come forma di compensazione: il gioco diventa, in questo caso, uno strumento per realizzare un sé ideale percepito come inattuabile nella realtà. Un uso di gioco puramente ludico ed esperienziale, ha, invece, un potenziale benefico.

Alla luce di tali risultati nel momento in cui ci proponiamo di valutare se siamo di fronte ad una modalità di gioco sana o patologica dobbiamo, oltre a contemplare i sintomi IGD, presenti anche in un coinvolgimento sano, prendere in considerazione altri fattori (ad esempio il livello di autostima del giocatore e il grado di soddisfacimento dei bisogni esperito nella vita offline) effettuando delle valutazioni estese (che focalizzino i processi e la presenza o l’assenza di compromissioni del funzionamento), per evitare di incorrere nel rischio di sovrapatologizzazione.

Imm. 4 – “Video game: a definition”, Slide dal convegno

Imm. 5 – “Videogames & Emotional Intelligence”, Slide dal convegno