Gli effetti del terremoto dell’Aquila nel 2009: valutazione della sintomatologia internalizzante attraverso un confronto tra popolazioni

Nel presente studio mi sono interessata agli effetti del terremoto dell’Aquila avvenuto nel 2009. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la salute psichica dei bambini e degli adolescenti residenti a L’Aquila, dopo il terremoto.

Ilaria Amalfitani – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano

Quando alcuni eventi diventano traumatici

Da tempo, la letteratura scientifica, ha riconosciuto che le esperienze di vita stressanti e gli eventi traumatici possono costituire fattori in grado di influenzare lo sviluppo di malattie fisiche e psichiche (Haavet & Grunfeld, 1997; Rutter, 2005).

Per essere traumatico un evento deve procurare nella persona una risposta che comprende paura intensa, il sentirsi inerme, o il provare orrore, questo dovuto all’esposizione del soggetto ad un evento che ha implicato morte o minaccia di morte, sia alla persona stessa che ad altri. Nei bambini solitamente la risposta comprende, inoltre, comportamento disorganizzato o agitazione (American Psychiatric Association, 2014).

Tra gli eventi traumatici a cui un soggetto può essere esposto rientrano i disastri naturali, tra cui i terremoti, che rappresentano una calamità purtroppo frequente in tutto il mondo.

L’impatto traumatico dei disastri naturali

Da letteratura si evince come l’esposizione ad un disastro naturale di questo tipo impatta sulla salute fisica e psichica di bambini e adolescenti colpiti, aumentando il rischio di sviluppare sia disturbi internalizzanti che esternalizzanti e provocando quindi conseguenze sulla salute a breve e lungo termine (Stratta, Cataldo, Bonanni, Valenti, Masedu & Rossi, 2012).

I disturbi internalizzanti

Per quanto riguarda l’area internalizzante in letteratura sono presenti numerosi studi che si sono interessati alla salute delle persone sopravvissute ad un terremoto. Ad esempio a 18 mesi dal disastro, tra gli effetti del terremoto in Armenia, del 1988, è stata riportata una percentuale di PTSD tra i sopravvissuti dell’87% negli adulti e 69% nei bambini (Armenian, Morikawa, Melkonian, Hovanesian, Akiskal & Akiskal, 2002). Xu, Xie, Li B., Li N. & Yang (2012) hanno rilevato livelli d’ansia in un gruppo di bambini di età compresa tra i 7 e i 15 anni, un anno dopo l’esposizione al terremoto di Wenchuan avvenuto in Cina nel 2008. Ne è risultato che il tasso di prevalenza dei Disturbi d’Ansia è stato del 18.9% tra tutti i partecipanti.

In generale è interessante sottolineare le numerose indagini epidemiologiche secondo cui l’80% dei sopravvissuti ad un terremoto con diagnosi di PTSD (Disturbo da Stress Post Traumatico), presentano una comorbilità psichica con Disturbi d’ansia e dell’umore (Perkonigg, Kessler, Storz & Wittchen, 2000; Pollice, Bianchini, Roncone & Casacchia, 2011b).

Gli effetti del terremoto dell’Aquila nel 2009

Nel presente studio mi sono interessata agli effetti del terremoto dell’Aquila avvenuto nel 2009. Dopo uno sciame sismico durato alcuni mesi, il 6 Aprile 2009, alle 03:32 un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter ha colpito L’Aquila e i paesi limitrofi (Stratta et al., 2012).

Il sisma ha causato la morte di 309 persone e più di 1600 feriti, tra cui 200 ricoverati e 66000 sfollati. Molti edifici sono crollati e la maggior parte sono completamente distrutti. Tutti i residenti sono stati direttamente “esposti” al disastro. Dopo il

terremoto tutte le persone sono state posizionate all’interno delle tendopoli allestite fuori dalla città. Solo il 25% degli abitanti un anno dopo il

terremoto dell’Aquila è stato in grado di tornare a casa (Stratta et al., 2012).

Questo terremoto è stato registrato come la catastrofe italiana più devastante degli ultimi 300 anni sia per il coinvolgimento delle vittime che in termini di potere distruttivo di una delle principali città storiche e artistiche italiane (Stratta et al., 2012).

A seguito del tragico evento, si sono effettuati diversi studi sugli effetti del terremoto per valutare la condizione di salute mentale della popolazione de L’Aquila (Stratta et al., 2012).

Pollice et al. (2012) valutano il PTSD in 187 giovani sopravvissuti al terremoto. Dai risultati si evince che il 66.7% manifestano elevanti livelli di sintomatologia post traumatica rilevante, mentre una diagnosi di PTSD è stata riscontrata nel 14% del campione.

Dell’osso et al. (2011) valutano il PTSD 10 mesi dopo il terremoto riscontrando una diagnosi nel 37.5% dei 512 adolescenti reclutati con tassi più elevati nelle donne rispetto che agli uomini.

Questi risultati sugli effetti del terremoto, in linea con la letteratura precedente, confermano gli effetti pervasivi di un disastro nella salute di adulti adolescenti e bambini.

Gli effetti del terremoto dell’Aquila sulla salute psichica di bambini e adolescenti

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la salute psichica dei bambini e degli adolescenti residenti a L’Aquila, dopo il terremoto, in particolare, essendomi interessata agli effetti del terremoto sull’area internalizzante, mi sono soffermata a valutare i Disturbi d’Ansia, il Disturbo Depressivo e il Disturbo di Somatizzazione.

Per fare questo ho confrontato i bambini aquilani con altri due campioni di bambini che non avevano esperito il terremoto (uno clinico e uno di popolazione generale), in modo da vedere se ci sono stati effetti del terremoto sui primi bambini.

L’obiettivo è quello di verificare se esiste un effetto dell’età, del sesso, del gruppo di appartenenza e dell’interazione tra queste variabili nel predire alti livelli di sintomatologia internalizzante.

In totale il campione è composto da 423 soggetti di cui 218 maschi e 205 femmine. L’età media del campione è 9.94 (dai 5 ai 18 anni).

Questo campione è suddiviso in tre sottocampioni:

- Il campione de L’Aquila: composto da bambini e adolescenti residenti a L’Aquila e reclutati grazie alla collaborazione dell’università. Il campione è composto da 182 soggetti, di cui 92 femmine e 90 maschi, l’età media è di 9.88 anni

- Un campione Clinico: composto da bambini e adolescenti che hanno afferito al servizio di Psicopatologia dello Sviluppo dell’ospedale San Raffale di Milano. Il campione è composto da 141 bambini di cui 80 maschi e 61 femmine di età compresa tra i 5 e a i 15 anni, con una media di 10.40

- Un Campione di popolazione generale: composto da bambini e adolescenti che vivono nell’hinterland milanese, costituito da 100 di cui 48 maschi e 52 femmine, tra i 6 e i 17 anni con un’ età media di 9.94.

Il questionario somministrato per la valutazione di questi bambini è stata la Child Behavior Checklist (CBCL) che è uno degli strumenti più utilizzati per valutare le competenze e i problemi emotivo-comportamentali di bambini e adolescenti in campioni sia clinici che epidemiologici (Achenbach & Rescorla, 2001).

È un questionario standardizzato per i genitori dei bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni, può essere somministrato da un intervistatore o compilato direttamente dai genitori.

Il profilo del soggetto che emerge dal test è composto da otto scale sindromiche e sei scale DSM-Oriented per questo lavoro ho scelto di esplorarne sei: quattro scale sindromiche (Ansia/Depressione – Ritiro Sociale – Lamentele Somatiche – Scala Totale dei Problemi Internalizzanti) e due scale DSM Oriented (Problemi d’Ansia – Problemi Somatici).

Per le analisi di questo studio sugli effetti del terremoto ho usato due software statistici: IBM SPSS Statisticas .20 (SPSS= Statistical Package for Social Science) e Statistica 7. È stato adottato un livello di significatività di 0.05.

Per prima cosa ho condotto analisi preliminari:

- Ho utilizzato la Correlazioni di Pearson in quanto permette di verificare l’effetto dell’età nelle diverse variabili in esame.

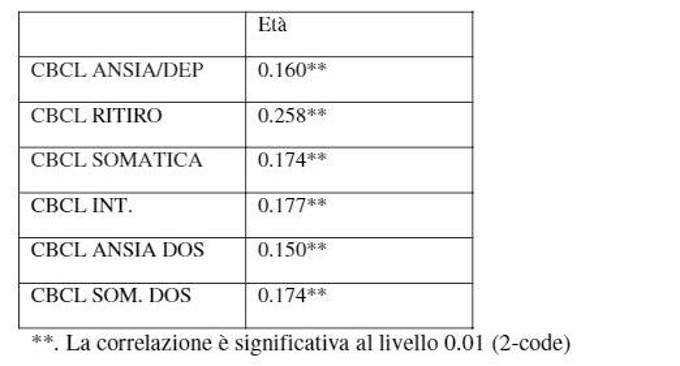

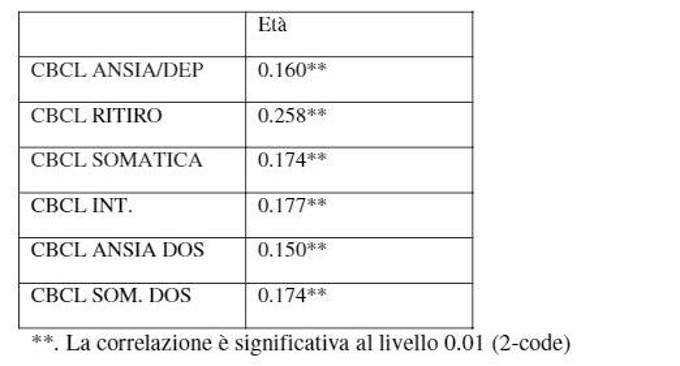

- Ho correlato le sei scale della CBCL con l’età e l’analisi delle correlazioni come si può vedere dalla Tabella 1 sono risultate tutte significative.

- Il T- test per campioni indipendenti ci permette di controllare l’effetto del sesso, dunque che media e varianza variano in maschi e femmine.

Tabella 1. Correlazioni

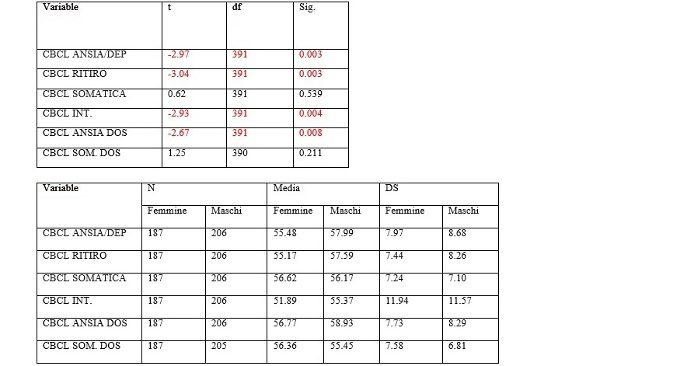

Com’è possibile evincere dalla Tabella 2 il T-test ha evidenziato differenze significative nelle distribuzioni delle variabili in maschi e femmine per:

- CBCL Ansia/Depressione (Femmine: M = 55.48, SD = 7.97; Maschi M = 57.99 SD = 8.68);

- CBCL Ritiro (Femmine: M = 55.17, SD = 7.44; Maschi M = 57.59 SD = 8.26);

- CBCL Totale dei problemi internalizzanti (Femmine: M = 51.89, SD = 11.94; Maschi M = 55.37 SD = 11.57);

- CBCL Problemi d’ansia DOS (Femmine: M = 56.77, SD = 7.73; Maschi M = 58.93 SD = 8.29);

Tabella 2. T-test per campioni indipendenti. Differenze tra femmine e maschi.

Per le analisi dei dati, abbiamo utilizzato il Modello Generale Linearizzato (GLM) una generalizzazione dell’analisi della varianza (Nelder & Backer, 1972), che permette di valutare l’effetto di due o più variabili indipendenti su una variabile dipendente in più di due gruppi, in questo caso, in grado di predire elevati punteggi di sintomatologia ansiosa.

Il vantaggio di questa analisi è che è possibile analizzare il principale effetto per ciascuna variabile indipendente e inoltre esplorare la possibilità di un effetto di interazione. È inoltre possibile includere gli effetti delle covariate e le interazioni tra covariate e fattori.

In questo studio sugli effetti del terremoto, le variabili indipendenti incluse nel GLM sono:

- L’appartenenza ad uno dei tre campioni (cioè, aquilani, popolazione generale e campione clinico), l’obiettivo come già accennato è stato quello di confrontare i bambini e gli adolescenti che vivono a L’Aquila, che hanno vissuto il terremoto, sia con soggetti sani che con soggetti clinici, che non hanno vissuto l’evento stressante;

- Sesso;

- Età (come covariata).

Le variabili dipendenti sono:

- CBCL Ansia/Depressione;

- CBCL Ritiro;

- CBCL Lamentele Somatiche;

- CBCL Scala totale dei problemi Internalizzanti;

- CBCL DOS Problemi d’Ansia;

- CBCL DOS Problemi Somatici.

La letteratura mostra evidenze sull’effetto del sesso e dell’età sull’espressione di psicopatologia, in particolare sui Problemi Internalizzanti.

L’analisi GLM consente di guardare un effetto principale e un effetto d’interazione di queste variabili indipendenti sui punteggi di tutte le scale: CBCL Ansia/Depressione, CBCL Ritiro, CBCL Lamentele Somatiche, CBCL Scala totale dei problemi Internalizzanti, CBCL DOS Problemi d’Ansia e CBCL DOS Problemi Somatici.

Dai risultati emerge che:

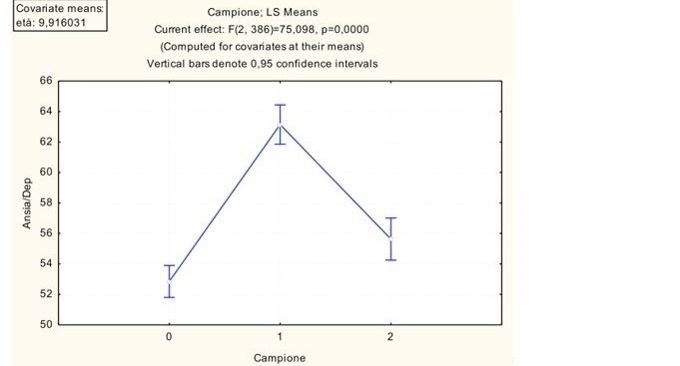

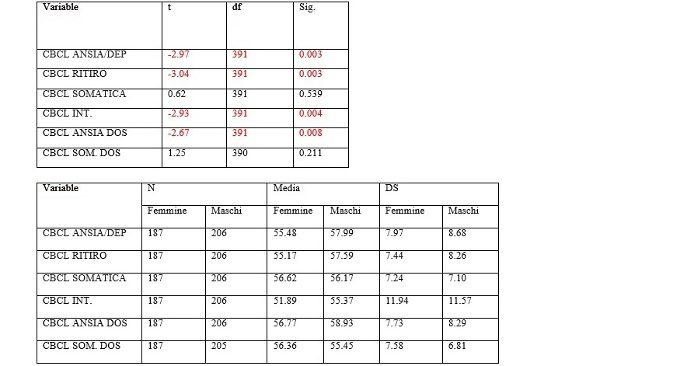

- Per quanto riguarda la variabile Ansia/Depressione è presente un effetto del campione e dai post hoc si può notare che ci sono differenze significative tra tutti e tre i campioni, infatti dal Grafico 1 si può vedere che al punto 1 i soggetti del campione clinico presentano punteggi medi più elevati rispetto agli altri due campioni, invece al punto 0 i bambini aquilani presentano punteggi inferiori rispetto agli altri due campioni. È inoltre presente un effetto dell’età dove all’aumentare di questa aumentano anche i sintomi e un effetto del sesso con punteggi medi più elevati nei maschi rispetto alle femmine. Stesso identico trend è presente per la variabile Scala Totale dei Problemi Internalizzanti.

Grafico 1 Modello Lineare Generalizzato. Effetto della variabile campione per la variabile CBCL Ansia/Depressione

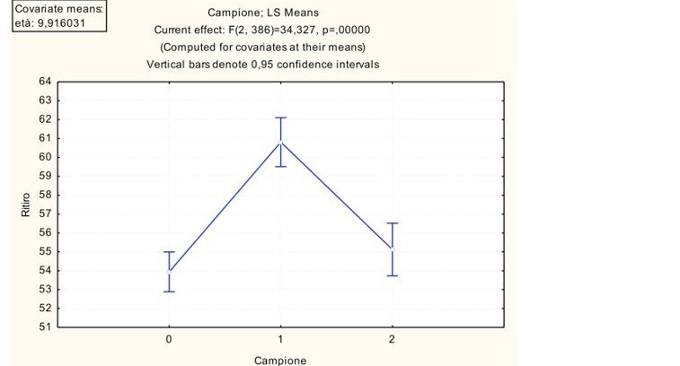

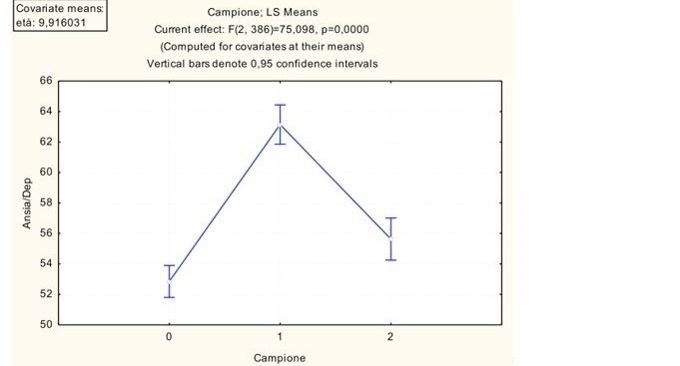

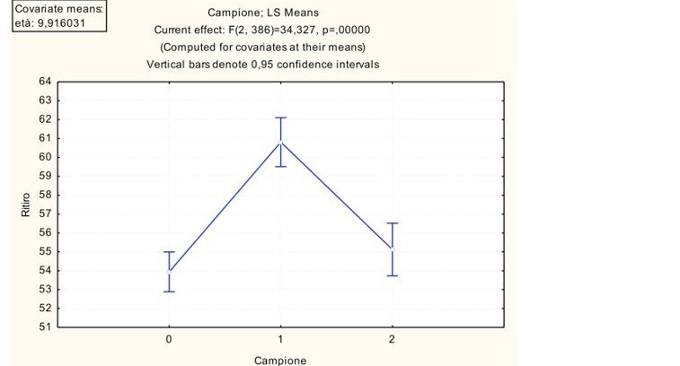

- Per la variabile Ritiro Sociale è presente un effetto del campione, in questo caso dai post hoc del grafico 2 abbiamo notato che non è presente una differenza significativa tra il campione de L’aquila al punto 0 e il campione di popolazione generale al punto 2. Questi due campioni però differiscono significativamente dal campione clinico al punto 1 che presenta punteggi medi più elevati rispetto agli altri due campioni. Questo anche per la variabile Disturbi Somatici DSM Oriented. Per entrambe le variabile è presente inoltre un effetto dell’età dove all’aumentare di questa aumentano anche i sintomi e un effetto del sesso, con la differenza che nella variabile ritiro sociale i maschi hanno punteggi medi più elevati e nella variabile problemi somatici i punteggi sono più alti nelle femmine.

Grafico 2 Modello Lineare Generalizzato. Effetto della variabile Campione per la variabile CBCL Ritiro Sociale

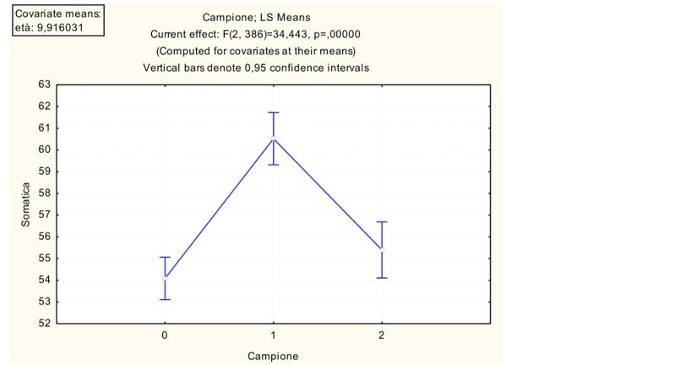

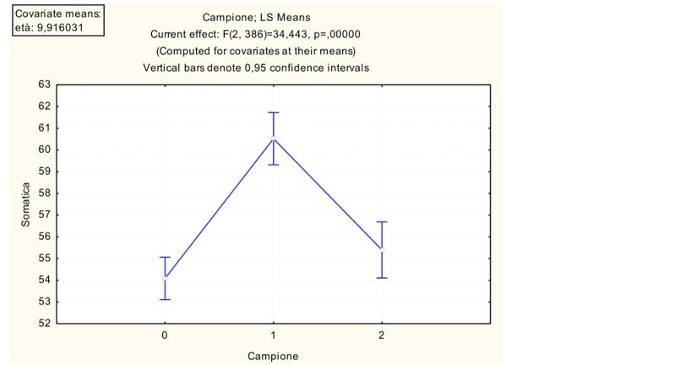

- Per le ultime due variabili Lamentele Somatiche e Problemi d’Ansia DOS è presente un effetto del campione e dai post hoc si può notare come non sia presente una differenza statisticamente significativa tra il campione de L’Aquila e il campione di popolazione generale, ma entrambi differiscono significativamente dal campione clinico, che come si può notare dal grafico 3 presenta punteggi medi più elevati rispetto agli altri due campioni. È inoltre presente un effetto dell’età dove all’aumentare di questa aumentano anche i sintomi.

Grafico 3. Modello Lineare Generalizzato. Effetto della variabile Campione per la variabile CBCL Lamentele Somatiche

I risultati dello studio sugli effetti del terremoto hanno quindi mostrato la presenza di un effetto dell’età e del gruppo di appartenenza in tutte le sei variabili considerate e un effetto del sesso in quattro variabili: Ansia/Depresione, Ritiro, Scala Totale dei Problemi Internalizzanti, Somatica DOS. In particolare, si evince che è presente una differenza statisticamente significativa tra il campione clinico e i campioni de L’Aquila e di popolazione generale. In questi ultimi gruppi infatti si sono rilevati punteggi statisticamente più bassi in tutte le sei scale sindromiche e cliniche rispetto a quelle del campione clinico.

Pertanto anche le medie riportate dai soggetti appartenenti al campione de L’Aquila, nelle scale della CBCL, sono risultate statisticamente più basse rispetto al campione clinico.

Gli effetti del terremoto e la resilienza

Questi dati sugli effetti del terremoto indicano che, a distanza di anni dall’evento traumatico, i soggetti del campione de L’Aquila, differiscono significativamente dal campione clinico e in media, non presentano livelli d’ansia e problemi d’affettività significativamente elevati, se confrontati con bambini appartenenti alla popolazione generale. Questo potrebbe indicare che in media i bambini Aquilani presentano elevati livelli di resilienza.

La

resilienza può essere generalmente definita come la capacità di un sistema dinamico di adattarsi o resistere con successo alle perturbazioni che minacciano la sua funzionalità, vitalità e il suo sviluppo (Masten, 2013).

In psicologia, la resilienza può essere intesa come la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici (che hanno il potenziale di portare danno all’individuo o di bloccare il suo sviluppo), riorganizzando positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà (Panter-Brick & Leckman, 2013).

La resilienza può anche essere pensata come la capacità di un organismo di far fronte alle sfide ambientali e di adattarsi, per resistere alle minacce alla sua stabilità (Karatsoreos, Karatoreos & McEwen, 2013).

La resilienza è influenzata da vari fattori, quali esperienze dell’infanzia, componenti genetiche ed epigenetiche, e infine da circostanze socio-economiche che possono presentarsi fin dall’infanzia (Steptoe, 1991).

Studiare la resilienza sposta il centro dell’attenzione dal valutare il rischio o la vulnerabilità del soggetto, all’indirizzare gli sforzi per migliorarne la capacità di affrontare con successo eventi di vita traumatici.

Analizzando la letteratura sulla resilienza nella Psicologia dello Sviluppo emerge che molta di questa si è concentrata sulla comparsa di un adattamento favorevole a fronte di circostanze avverse, tra cui le catastrofi naturali (Betancourt, 2011; Luthar & Brown, 2007; Sandler et al., 2003).

Negli esseri umani, in genere fattori di stress isolati producono perturbazioni transitorie nel normale funzionamento (Bisconti, Bergeman, & Boker, 2004; De Kloet, Derijk, & Meijer, 2011).

Gli effetti di resilienza ipotizzati nel nostro campione di bambini aquilani si potrebbero definire, in linea con la letteratura, come effetti di resilienza a “impatto minimo”. Questo tipo di resilienza si configura come un insieme di adattamenti positivi in risposta ad uno stress isolato e acuto o ad un evento potenzialemente traumatico. Si misura come una traiettoria relativamente stabile di un adattamento salutare in seguito all’esposizione ad un evento stressante (Bonanno & Diminich, 2013).

Rispetto al fronteggiare un’avversità cronica, che rappresenta per un soggetto notevoli sfide psicologiche e biologiche, fattori di stress isolati e acuti permettono di utilizzare strategie di coping più mirate e circoscritte. Di conseguenza, la resilienza a impatto minimo a seguito di stressor acuti suggerisce poco o nessun impatto duraturo sul funzionamento ed una traiettoria relativamente stabile di una continua e sana regolazione prima e dopo un evento potenzialmente traumatico (Bonanno & Diminich, 2013).

L’adattamento è quindi la chiave per la sopravvivenza: un organismo deve adattarsi alle sfide ambientali per essere in grado di prosperare nell’ambiente in cui si trova.

Questa prospettiva mette in evidenza le capacità personali che portano a mantenere o recuperare la salute mentale, nonostante avversità drammatiche.

Effetti del terremoto dell’Aquila su bambini e adolescenti: limiti dello studio e prospettive future

Per quanto concerne il presente studio nonostante non si è a conoscenza della salute mentale dei bambini prima dell’esposizione al terremoto, quello che è emerso è che ad oggi, questi bambini sono in una condizione di benessere pari a quella di un gruppo di bambini appartenenti alla popolazione generale.

I Limiti di questo studio:

- Non possediamo informazioni circa il funzionamento dei soggetti precedente all’esposizione al terremoto. La presenza di questi dati ci avrebbe permesso di effettuare analisi attraverso uno studio longitudinale, potendo così valutare più approfonditamente l’andamento del funzionamento psicologico dei soggetti.

- Una seconda limitazione riguarda la raccolta delle informazioni, in quanto in questo studio i dati provenivano da questionari compilati esclusivamente dai genitori. Questo potrebbe aver inficiato la valutazione per due motivi. Il primo è che i resoconti dei bambini sui Disturbi d’Ansia forniscono maggiori informazioni rispetto a quelli dei genitori. Il secondo motivo è che i genitori potrebbero aver sminuito i problemi dei figli.

- Un terzo limite di questo studio riguarda la collocazione geografica di appartenenza dei tre campioni. Lo stile di vita dei bambini varia in base al luogo in cui si è vissuti e alle abitudini e questo può influenzare oltre che la risposta al trauma anche lo svilupparsi di psicopatologie. Sarebbe infatti interessante poter confrontare il campione Aquilano con altri campioni clinici e di popolazione generale di paesi o regioni limitrofe.

Le prospettive future:

- Sarebbe interessante effettuare altri confronti, ad esempio tra il nostro campione Aquilano e un altro campione di popolazione generale residente in un’altra città abruzzese, per misurare il funzionamento di questi bambini a confronto. Oppure confrontarlo con un altro campione clinico residente a L’Aquila, che ha vissuto e che vive tuttora la stessa realtà.

- Misure dirette per la valutazione dei bambini, in quanto, le risposte di questi ultimi forniscono maggiori informazioni rispetto ai resoconti dei genitori sui Disturbi d’Ansia.

- Infine si potrebbe effettuare un’ analisi più precisa e accurata, inserendo l’età non più come covariata ma stratificandola. Si divide il campione in classi il più possibile omogenee rispetto alla variabile di cui si intende stimare il valore. In questo caso si potrebbe dividere il campione in più classi partendo dalla mediana, ottenendo così strati omogenei. La conseguenza pratica di tutto ciò è la capacità di generare stime più efficienti.