Che c’è di male nel sentirsi speciali? Trasformare il narcisismo in un vantaggio per sé e per gli altri (2016) di Craig Malkin – Recensione del libro

A quanto pare siamo nel pieno di una “epidemia di narcisismo ”, nel libro Che c’è di male nel sentirsi speciale l’autore Craig Malkin ci aiuta a superare ciò che vi è di male, e ad abbracciare ciò che vi è di buono, nel sentirsi speciali.

Nel libro “Che c’è di male nel sentirsi speciale” l’autore Craig Malkin ci aiuta non solo a comprendere le persone che ci circondano (quelle con cui vivete e lavorate) e a trattare con loro, ma anche aiutare a comprendere meglio noi stessi. Il libro è di ottimo aiuto a superare ciò che vi è di male, e ad abbracciare ciò che vi è di buono, nel sentirsi speciali.

Il libro si suddivide in tre sezioni: la prima descrive cos’è il narcisismo, la seconda descrive le origini del narcisismo e la terza descrive come riconoscere ed affrontare il narcisismo.

Chiunque usa la parola narcisismo: l’uomo della strada, attori, critici sociali, terapeuti, un giudice della Corte suprema degli Stati Uniti, il Papa. A quanto pare siamo nel pieno di una “epidemia di narcisismo” ed è facile vedere perché il termine sia onnipresente. Nulla fa parlare di più la gente di una malattia che si va diffondendo, specialmente se, come sembra temere Ben Affleck, la condizione è terminale.

Il narcisismo: distruttivo o funzionale?

Ma che cosa significa esattamente narcisismo? Per una parola che viene infilata nei discorsi con tanta frequenza e tanta paura, la sua definizione sembra vaga in modo preoccupante. Colloquialmente, è diventata poco più di un insulto popolare: si riferisce a un senso eccessivo di sé, ammirazione di sé, centratura su di sé, egoismo, importanza solo di sé.

La stampa è probabile che affibbi questa descrizione a qualsiasi celebrità o qualsiasi politico i cui tentativi di farsi pubblicità o le abitudini egoistiche siano finiti fuori controllo. Ma è tutto qui il

narcisismo? Vanità? Ricerca dell’attenzione? Anche negli ambienti della psicologia il significato è fonte di confusione. Il

narcisismo può essere un tratto sgradevole ma comune della

personalità, o un disturbo raro e pericoloso della salute mentale. Ma facciamo attenzione, perché fra i ricercatori nel campo della salute mentale c’è una forte inclinazione a pensare che non debba essere affatto da considerare una malattia.

Il narcisismo può essere dannoso, è vero, e il web è pieno di articoli e blog di persone che hanno sofferto a causa di individui estremamente narcisisti: amanti, partner, genitori, fratelli e sorelle, amici e colleghi. Le loro storie sono commoventi quanto spaventose. Ma questa è solo una piccola parte del narcisismo, non il quadro completo. Oggi, invece, ha cominciato a emergere una nuova sorprendente concezione, che mette in luce tutti i modi in cui il narcisismo sembra anche aiutarci. Offre addirittura qualche speranza di cambiamento quando le persone che amiamo corrono il rischio di scomparire in se stesse per sempre.

Il narcisismo è più di una macchia ostinata del carattere, di una grave malattia mentale o di una malattia culturale in via di rapida diffusione, trasmessa dai social media. Assumere che si tratti di un problema non ha più senso che farlo se parlassimo di battito cardiaco, di temperatura corporea o di pressione sanguigna. Perché, in effetti, è una tendenza umana normale e pervasiva: l’impulso a sentirsi speciali.

Negli ultimi venticinque anni circa, gli psicologi hanno compilato enormi quantità di dati empirici in base ai quali la maggior parte delle persone sembra convinta di essere migliore di quasi tutti gli altri sulla faccia della Terra. Questo può portarci solo a una inevitabile conclusione: il desiderio di sentirsi speciali non è uno stato mentale riservato a rompiscatole arroganti o sociopatici.

Si è scoperto che chi si vede migliore della media è più felice, più socievole e gode spesso di una migliore salute fisica dei suoi simili più umili. La baldanza nella sua andatura è associata a una serie di qualità positive, come creatività, leadership, grande autostima, che possono favorire il successo nel lavoro. L’immagine rosea che ha di sé gli dà sicurezza e lo aiuta a far fronte alle difficoltà, anche dopo un fallimento devastante o una perdita orribile.

Sentirsi speciali sembra aiuti anche chi sopravvive a una tragedia ad affrontare il futuro con minore paura e maggiore speranza (indagine effettuata con i sopravvissuti alla tragedia dell’11 settembre) Risulta vero anche il contrario: le persone che non si sentono speciali spesso soffrono di depressione e ansia; è anche meno probabile che ammirino i loro partner. Non è che la loro visione del mondo sia sbagliata; molto spesso è molto più accurata rispetto a quella di persone che hanno un’alta opinione di sé. Ma sacrificano, per quel realismo, la loro felicità; vedono se stesse, i propri partner e il mondo stesso in una luce un po’ più offuscata. I ricercatori lo definiscono l’“effetto più-triste ma più-saggio”. È un’ironia della sorte, in un certo senso: è il contrario di quel che ci è stato insegnato sul narcisismo. Non è un male, ma un bene sentirsi un po’ migliori dei nostri simili, sentirsi speciali.

In effetti, potremmo averne bisogno. Dove comincino i problemi (se il narcisismo sia dannoso o aiuti, se sia sano o malato) dipende totalmente dal grado in cui ci sentiamo speciali.

Il narcisismo, a quanto pare, copre un ampio spettro di gradazioni. Se moderato può aprire la nostra mente e rafforzare il senso del nostro potenziale, ispirando la nostra fantasia e accendendo la passione per la vita. Può addirittura rendere più profondo il nostro amore per familiari, amici e partner. Il fattore di gran lunga più potente per prevedere il successo nelle storie d’amore è la tendenza a vedere i partner come migliori di quel che sono in realtà. Lo definisco “sentirsi speciali per associazione”.

Recentemente due psicologi, Benjamin Le dello Haverford College e Natalie Dove della Eastern Michigan University hanno passato in rassegna oltre cento studi che riguardavano un totale di circa quarantamila persone impegnate in relazioni sentimentali e hanno trovato che la durata di una coppia dipendeva spesso non dal fatto che i partner avessero personalità vincenti, una solida autostima o sentimenti di vicinanza, ma dal fatto che una o entrambe le persone avessero illusioni positive, cioè che vedessero il partner come più intelligente, più talentuoso e più bello di quanto non fosse secondo un metro oggettivo.

Credere di tenere per mano la persona più stupenda che ci sia nella stanza fa sentire speciali anche noi.

Un narcisismo moderato può rafforzare l’amore, ma se diventa troppo può diminuirlo o addirittura distruggerlo. Chi sviluppa una dipendenza dal sentirsi speciale diventa presuntuoso e arrogante. Smette di pensare che il partner sia la persona migliore o la più importante nella stanza, perché ha il bisogno di pretendere per sé quella qualifica. E perde la capacità di vedere il mondo da qualsiasi altro punto di vista che non sia il proprio.

Questi sono i veri narcisisti e, nei casi peggiori, esibiscono anche due altri tratti di una cosiddetta “triade oscura”: una totale mancanza di rimorso e una propensione per la manipolazione. Il pericolo, quindi, è in agguato verso le estremità della scala del narcisismo. Solo nel mezzo, dove il bisogno di emergere fra sette miliardi di altri esseri umani non ci rende ciechi ai bisogni e ai sentimenti degli altri, stanno la salute e la felicità. Come la maggior parte delle cose nella vita, un narcisismo sano si riduce al trovare il giusto equilibrio. Al cuore del narcisismo sta un antico dilemma: quanto dobbiamo amare noi stessi e quanto dobbiamo amare gli altri? Il saggio e studioso ebreo Hillel il Vecchio riassumeva il dilemma in questo modo: “Se non sono per me stesso, chi sono? E se sono solo per me stesso, allora che cosa sono?”. Per rimanere sani e felici, abbiamo tutti bisogno di investire in una certa misura in noi stessi. Abbiamo bisogno di una voce, di una nostra presenza, per avere un impatto sul mondo e sulle persone intorno a noi, altrimenti, alla fine diventiamo nulla

Varietà di “specialità”: narcisisti estroversi, introversi e altruistici

Senza dubbio abbiamo incontrato qualche narcisista estroverso: è il tipo di narcisista di cui si sente spesso parlare, quello di cui tanto si discute. Sono persone chiassose, vanitose e facili da individuare. Sbandierano la loro ricchezza e quel che possiedono, si affannano per essere al centro dell’attenzione in ogni occasione, lottano incessantemente per salire nella gerarchia del luogo in cui lavorano. Il narcisismo però si manifesta anche in altri modi. Una spinta intensa a sentirsi speciali può produrre due altri tipi di comportamento narcisistico: quello introverso e quello altruistico. I narcisisti introversi (o “vulnerabili” o “nascosti” o “ipersensibili”), come ogni altro narcisista, sono convinti di essere meglio degli altri, ma temono così visceralmente le critiche da sfuggire le persone e l’attenzione, quasi vittime del panico. La loro timidezza e riservatezza esteriore fanno sì che vengano facilmente scambiati per persone ritrose.

Credono di possedere un’intelligenza non riconosciuta e talenti nascosti; si vedono come più bravi a comprendere le complessità del mondo che li circonda, più in sintonia con quelle complessità. Quando devono definirsi, si dichiarano concordi con affermazioni come Sento di essere diverso per temperamento dalla maggior parte delle persone. Agli occhi di un osservatore appaiono fragili e ipersensibili. Nel corso di una conversazione, è facile che si agitino subito per una parola fuori posto, per un cambiamento di tono o per un breve allontanamento dello sguardo e chiedano Che cosa volevi dire? o Perché ti sei girato? Nei narcisisti introversi vi è una forma di rabbia: un ribollire di amarezza per il “rifiuto” del mondo a riconoscere i loro doni speciali.

I narcisisti altruisti, non sono concentrati sull’emergere, sull’essere lo scrittore più bravo, il ballerino più dotato o il genio più incompreso o trascurato. Si considerano invece particolarmente attenti, comprensivi ed empatici. Dichiarano con orgoglio quanto devolvono in opere di beneficenza o quanto poco spendono per sé. Vi chiudono in un angolo durante una festa e vi dicono in confidenza, tutti eccitati, quanto si sono dedicati al loro vicino in lutto: Io sono così, sono nato per ascoltare! Si credono migliori del resto dell’umanità, ma amano il loro status di persone che danno, non che prendono. Sono d’accordo con affermazioni come Sono la persona più disponibile che conosco e Sarò famoso per le buone azioni che ho compiuto. Come si può vedere, non tutti i narcisisti si presentano allo stesso modo. Ricordiamoci però: nonostante tutte le differenze, condividono tutti una motivazione dominante, ciascuno è disperatamente avvinghiato al sentirsi speciale. Semplicemente, lo fa in modi diversi.

Da 0 a 10: le varietà del narcisismo

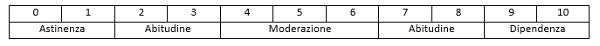

Invece di considerare il narcisismo in termini di tutto o nulla, immaginiamo un segmento che va da 0 a 10 con il desiderio di sentirsi speciali che cresce progressivamente nel passaggio da sinistra a destra.

La “scala” del narcisismo

I due estremi, 0 e 10, non sono punti in cui la vita sia particolarmente sana. A 0 le persone non godono mai della sensazione di essere speciali in qualche modo. Forse non l’hanno mai provata. A prima vista, potrebbe sembrare sano. Alla maggior parte di noi è stato inculcato, o per motivi religiosi o familiari o culturali, che qualsiasi cosa anche lontanamente si avvicini al desiderio di un trattamento o di un’attenzione speciale è male.

Il nostro disgusto è riassunto dalla domanda: Che cosa ti renderebbe così speciale? Riconosciamo tutti il rabbuffo nella domanda retorica. Quello che si vuol dire realmente è Ti stai comportando come se fossi speciale. Smettila! Nella maggior parte delle culture in tutto il mondo spesso l’umiltà è considerata il massimo della virtù. Nessuno ha il diritto di sentirsi speciale in alcun modo, si arguisce, perciò dobbiamo onorare le persone che non vi indulgono mai, questo significa realmente: totale mancanza di stima di sé, senso di pura ordinarietà, timore di non meritare elogi, amore o attenzione più di altri, quali che siano le circostanze. Non ci vuole molto per capire che da qui ha origine una serie di problemi. Vivere allo 0 significa che non solo non accettereste simpatia e assistenza, ma che potreste addirittura respingerle. La vita all’altro estremo è altrettanto misera. Mentre chi si trova allo 0 evita costantemente le luci della ribalta, chi si colloca all’estrema destra della scala si dà continuamente da fare per essere sotto i riflettori oppure lo desidera ardentemente, anche se senza clamore. Nella sua mente smette di esistere quando gli altri non riconoscono la sua importanza. È dipendente dall’attenzione e, come per molti altri casi di dipendenza, farebbe di tutto per avere la sua dose, così anche l’amore autentico viene in seconda istanza.

Al punto 10 la nostra umanità collassa sotto il peso della posa vuota e dell’arroganza. Trovarsi a 10 a 9 non è molto meglio. Chi è a 9 è ancora nei domini del narcisismo oscuro: può vivere senza sgomitare per arrivare sotto i riflettori, ma a costo di grande sofferenza, tanto che normalmente ha bisogno di un aiuto professionale per rompere quell’abitudine. Le persone a 1 soffrono altrettanto: la loro avversione a sentirsi speciali è comunque senza cedimenti. Possono tollerare un po’ di attenzione in occasione del loro compleanno, ma la odiano. Avvicinandoci a 2 e 3, 7 e 8 lungo la scala, ci lasciamo alle spalle la rigidità compulsiva che si trova nei pressi di 0 e 10 ed entriamo nell’area dell’abitudine. In questa zona la flessibilità dei sentimenti è maggiore e di conseguenza vi sono maggiori possibilità di cambiamento. A sinistra, a 2, le persone amano sentirsi speciali, anche se non molto spesso; a 3 possono anche avere, nel loro intimo, sogni di grandezza. Sulla destra, a 8, ogni tanto possono mettere da parte i loro sogni fiammeggianti e darsi pensiero di altre persone; a 7 hanno iniziato di nuovo a dare segni di umanità, ogni tanto riescono anche ad ammettere di aver commesso errori comuni.

L’intervallo più sano è al centro, fra 4 e 6: questo è il mondo della moderazione. Anche qui si possono trovare ambizioni intense e ogni tanto l’arroganza, ma il sentirsi speciali non è più compulsivo, è solo divertente. A 5, proprio al centro, non c’è il bisogno costante di sentirsi (o di evitare di sentirsi) speciali. Qui le persone nutrono sogni vivaci di successo e grandezza, ma non ci sguazzano per tutto il tempo. Il 6 rimane comunque nell’intervallo sano: è perfettamente possibile avere un forte impulso a sentirsi speciali e rimanere comunque sani. Il narcisismo sano sta tutto nel passare senza soluzione di continuità fra l’egoismo e l’attenzione altruistica (far visita allo stagno di Narciso, ma mai tuffarsi fino in fondo per inseguire il proprio riflesso).

Aspetti demografici: età, genere, carriera

Il narcisismo è più diffuso fra i giovani: le persone che hanno meno di venticinque anni sono tendenzialmente le più narcisiste, mentre l’impulso a sentirsi speciali diminuisce con il passare degli anni.

Nella maggior parte delle società, le donne vengono criticate se sono loquaci e decise, mentre quelle stesse qualità sono incoraggiate negli uomini. Non sorprende quindi che vi sia una leggera differenza nel narcisismo abituale e una forte differenza, invece, in quello di tipo dipendente. Per una donna, una cosa è avere estrema fiducia in sé ed essere ipercompetitiva, ma l’essere tremendamente arrogante e aggressiva si allontana drasticamente dalle idee comuni di come una donna debba comportarsi.

Il narcisismo altruistico sembra equamente distribuita fra uomini e donne. I narcisisti altruistici possono credere dentro di sé di essere i genitori più bravi, i migliori amici o i più umanitari del mondo, oppure salire sul palcoscenico e gridarlo a tutti. Gli uomini sono più numerosi fra i più espliciti, mentre le donne superano gli uomini nel campo dei più silenziosi, ma nel complesso le differenze di genere sono poche. Cosa interessante, anche i narcisisti introversi sembra siano distribuiti abbastanza equamente fra i sessi.

Esistono professioni che sembrano esercitare un’attrazione magnetica su persone che appartengono a particolari livelli dello spettro. Quelle più vicine all’estremità superiore della scala tendono a gravitare verso carriere in cui si danno possibilità di potere, apprezzamento e fama. I presidenti degli Stati Uniti, in media, sembra siano più narcisisti della maggior parte dei comuni cittadini, secondo lo psicologo Ronald J. Deluga del Bryant College, che ha usato informazioni biografiche su tutti i presidenti, da George Washington a Ronald Reagan, per dar loro una valutazione in base all’NPI. Come era prevedibile, presidenti con un forte ego come Richard Nixon e Ronald Reagan hanno avuto un punteggio più elevato rispetto a leader più riservati come Jimmy Carter e Gerald Ford, ma quasi tutti sono arrivati a livelli abbastanza elevati da poter essere considerati “narcisisti”. Anche gli psicologi Robert Hill e Gregory Yousey della Appalachian State University hanno studiato le tendenze narcisiste dei politici (presidenti esclusi) e le hanno messe a confronto con quelle di bibliotecari, docenti universitari e religiosi. Ancora una volta i politici si sono classificati più in alto di ogni altro gruppo. Religiosi e professori sono risultati i più sani, i bibliotecari i meno narcisisti.

Le arti dello spettacolo sono un campo che esercita una forte attrattiva sui narcisisti – nulla di cui sorprendersi, visto che si parla di spettacolo; ma anche qui si possono trovare sfumature diverse di narcisismo, se si guarda con particolare attenzione attori e comici, fra le persone di spettacolo, stanno nel mezzo riguardo al narcisismo (le donne sono più narcisiste degli uomini, probabilmente perché l’aspetto è più importante per il loro successo). I musicisti sono i meno narcisisti. E chi sono i più narcisisti? (Rullo di tamburo…) Le stelle dei reality televisivi.

Le radici: la formazione di ecoisti e narcisisti

I due fattori più importanti nel determinare quel che diventiamo con il passare degli anni sono la natura e l’ambiente, ma quanto ciascuno dei due fattori contribuisca è argomento di un dibattito lungo e spesso acceso. Quando si parla di narcisismo, però, il jolly è in mano all’ambiente. Tutti noi siamo nati con un impulso a sentirci speciali (fa parte del nostro temperamento innato), ma se finiamo per atterrare sulle ali estreme dello spettro del narcisismo, diventando timida tappezzeria o presuntuosi e vanagloriosi, dipende soprattutto dall’ambiente che ci circonda.

L’ambiente che ci circonda ci fa scivolare verso l’alto o verso il basso

La fondamentale esperienza infantile che spinge i bambini troppo in alto o troppo in basso lungo la scala è sempre la stessa: un amore incerto.

Per posizionarsi al centro dello spettro, i bambini devono sentire che, a prescindere dal loro comportamento, possono sempre contare sulla certezza che le persone che li allevano li ascoltino e offrano loro conforto quando si sentono tristi, soli o spaventati. Questo è il carattere distintivo dell’amore sicuro e, quando non ne sono oggetto, i bambini modellano il loro comportamento in modo da cercare di guadagnarsi amore in modi malsani, come andare a caccia di attenzione (narcisisti) o tenersi nell’ombra.

Narcisisti si diventa in vari modi. I genitori che sembra notino o mostrino apprezzamento per i loro figli solo quando emergono (laureandosi a pieni voti, diventando campioni della squadra universitaria o reginette di bellezza) li predispongono a cercare con ogni mezzo applausi e approvazione per il resto della loro vita. Gli estroversi che crescono in queste condizioni è probabile finiscano nel gruppo dei narcisisti che inizialmente sembrano affascinanti ma poi si rivelano sgradevoli se conosciuti più da vicino; gli introversi, invece, possono diventare adulti fragili, che fremono di rabbia o si chiudono a riccio quando le persone non prestano un’attenzione rapita a tutto quello che dicono.

Ma tanto gli introversi quanto gli estroversi finiscono per salire nello spettro se i loro genitori si immischiano e interferiscono costantemente nella loro vita, fraintendendo e ignorando il loro bisogno di riservatezza o di spazio. Le persone che affrontano il compito di genitori in questo modo sono inevitabilmente a loro volta narcisisti, che danno sempre la precedenza al proprio desiderio di controllo o di attenzione rispetto al bisogno di autonomia dei figli, i quali imparano che, ogni volta che lasciano spazio ai bisogni di qualcun altro, rinunciano completamente alla propria identità. Se sono abbastanza estroversi, combatteranno per la loro libertà, alzando il volume e chiudendo le orecchie alle voci degli altri, esattamente come hanno fatto i loro genitori con loro. La soluzione qui sembra essere: se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro. Invece i genitori che sembrano cronicamente fragili sul piano emotivo (ansiosi o irosi o depressi) possono far sì che i loro figli imparano che l’unico modo per guadagnarsi amore è fare il minimo rumore possibile nella vita delle persone circostanti. Non posso chiedere di più ai miei genitori – potrebbero urlare o inveire – ma magari, se chiedo pochissimo, mi vorranno bene. L’idea è che bambini cresciuti eccessivamente nella bambagia finiscano per sentire, come Narciso, di avere un’origine divina.

Non possono sbagliare. Sono più in gamba, dotati di più talento, più belli di tutti gli altri bambini. Continuare a dire ai figli che sono speciali anche quando non hanno fatto niente di particolare, così va il ragionamento, diventeranno esseri umani egocentrici e vuoti. Continuare a trattarli come se fossero principi o principesse e cominceranno a comportarsi come se fossero di sangue reale. Potrebbero persino cominciare a trattare gli altri come se fossero i loro servitori.

Narcisismo sano: goditi i tuoi sogni

Godersi le fantasie di grandezza senza diventarne dipendenti richiede una capacità di sentirsi bene con se stessi – avere un forte senso di autostima e di valore, godere dell’attenzione e degli elogi – ma senza un bisogno costante di mettersi in mostra. Quanti riescono a ottenere questo risultato si credono capaci di cose straordinarie, ma non rimangono devastati quando periodicamente non ce la fanno. Sentono una spinta a cercare le luci della ribalta, ma possono abbandonare la ricerca quando il costo diventa eccessivo. I genitori aiutano i figli a dare un nome ai sentimenti, come tristezza, ansia, rabbia o paura, e a parlarne. Insegnano ai figli come rimarginare le ferite emotive prendendosi la responsabilità dei propri errori e ascoltando il dolore che hanno provocato. In conseguenza di queste molte lezioni emotive, i bambini imparano a dare e ricevere aiuto e amore. Questa, dunque, è la ricetta del narcisismo sano: una famiglia che incoraggia (ma non pretende) sogni di grandezza e un modello sano di amore e intimità. Mescolate e sommate il tutto e otterrete qualcuno che vive vicino al centro dello spettro.

Ecoismo sottile

Ecoisti sottili si concentrano sui bisogni degli altri. È una strategia inconscia per far sì che gli altri non li respingano; nella loro mente, quanto meno “spazio” occupano con le loro richieste e le loro preoccupazioni, tanto più gradevoli o amabili diventano. Per loro va bene essere notate, purché siano notate per quello che fanno per gli altri: essere partner che danno sostegno, lavoratori produttivi o ascoltatori attenti. Possono anche avere meravigliose relazioni affettive. L’unico indizio che vivono è la natura unidirezionale del loro sostegno.

Con gli ecoisti sottili si ha sempre la sensazione di aver bisogno di loro molto più di quanto loro abbiano bisogno di noi. Preferiscono di gran lunga essere sulla poltrona del terapeuta, non perché li faccia sentire superiori (come i narcisisti comuni), ma perché li distoglie dai loro desideri e dalle loro aspettative. Possono chiedere piccole cose, come regali di compleanno o di anniversario, o anche un po’ più di attenzione da un partner, ma stanno molto attenti a quanto chiedono, sempre timorosi di superare il confine che li separa dall’egoismo. In certi periodi si possono sentire felici e soddisfatti dei loro amici e delle persone che amano, ma solo fino a che i loro bisogni non diventano più difficili da contenere. I problemi crescono quando raggiungono nella loro vita dei punti in cui effettivamente vogliono di più.

Narcisisti sottili

I narcisisti sottili invece spesso sono solo cattivi ascoltatori, perennemente preoccupati della figura che fanno rispetto a tutti quelli che valgono di meno. Poiché vincere è un modo facile per sentirsi speciali, sono ossessionati dalle loro performance al lavoro oppure si confrontano costantemente con chiunque li superi per aspetto, talento o traguardi raggiunti. È come se stessero continuamente a consultare nella loro testa un immaginario tabellone con il loro punteggio. Tutti in realtà lo facciamo, ogni tanto, in particolare quando l’ambiente circostante lo favorisce.

Molte scuole, per esempio, fanno leva sulla competizione ed è facile rimanere fermi nel posto che si occupa in questa sorta di classifiche. Ma quando il nostro “punteggio”, in base a qualsiasi metro (che si tratti di aspetto, di talento o di capacità di aiuto), diventa una preoccupazione perpetua, vuol dire che siamo scivolati nel narcisismo malsano. In un modo o nell’altro, quando si parla con loro, si ha la sensazione che, invece di introiettare quello che gli si sta dicendo, stiano solo aspettando che si smetta di parlare, così che possano riprendere a seguire il filo del loro pensiero. Nella loro preoccupazione per la spinta a sentirsi speciali, dimenticano che il narcisismo non è l’unico modo, e nemmeno il migliore, per sentirsi in pace con se stessi. In certi momenti, la spinta a sentirsi speciali prende il sopravvento; queste persone non mentono, non rubano, non imbrogliano, né insultano gli altri, ma diventano così ossessionate dalla loro posizione in classifica nel mondo che non riescono più a vedere chi sta accanto a loro. Per un certo periodo possono essere affascinanti, attente, carismatiche e sensibili; a quanti sono loro vicini non sembra ci sia qualcosa che non va. Poi, all’improvviso, quella spinta a sentirsi speciali prende il sopravvento.

L’impennata dell’entitlement

Tutti abbiamo bisogno, ogni tanto, di sentirci “in diritto” di avere o di fare, così come abbiamo bisogno ogni tanto di sentirci speciali. Nel giorno del nostro compleanno, sentiamo di aver diritto a un po’ più di considerazione o di attenzione. Quando siamo malati, analogamente, possiamo sentire di aver diritto a un po’ più di aiuto. Questo atteggiamento può addirittura aiutarci a dire “no” a richieste irragionevoli e a farci valere quando ci sentiamo maltrattati. Ma questo senso di aver diritto, se raggiunge livelli estremi, diventa un atteggiamento costante per cui il mondo e tutti coloro che ci circondano dovrebbero sostenere il nostro stato elevato. È questo tipo di disposizione che tradisce il narcisista sottile.

L’aver diritto risolve un problema specifico per il narcisista. Per convincerci che siamo meglio degli altri è necessaria la presenza di altre persone, le quali hanno una propria volontà libera. L’unico modo per sostenere un bisogno continuo di torreggiare al di sopra di altri esseri umani è piegarli alla nostra volontà: chiedere riconoscimento, come un re che costringe i suoi sudditi a inginocchiarsi al suo cospetto. All’estremo, il senso di entitlement trasforma le interazioni quotidiane in una droga, un’altra occasione per provare quell’ebbrezza, quella “botta” narcisistica. E quanto più aumenta la dipendenza dal sentirsi speciali, tanto più cresce il senso di “aver diritto” a soddisfare i propri bisogni. Il narcisismo sottile è caratterizzato da impennate di entitlement, cioè i momenti in cui un amico, un partner o un collega, di norma comprensivo, si comporta furiosamente come se il mondo fosse in debito con lui. Di solito queste impennate sono innescate da un’improvvisa paura che il loro status speciale sia in qualche modo minacciato. Fino a quel momento, il bisogno che il mondo ruoti attorno a loro in genere è tenuto sotto controllo, perché non è stato messo in dubbio.

Il passaggio dal narcisismo sottile a quello estremo: entitlement e sfruttamento

Se le impennate non producono il rinforzo emotivo necessario, possono farsi così frequenti che l’entitlement diventa sfruttamento. Questo è il segno del passaggio dall’abitudine alla dipendenza. Il progressivo aumento del senso di “avere diritto” si rivela uno degli indicatori fondamentali che permettono di distinguere fra narcisismo sano ed estremo. In effetti, quando il senso di aver diritto raggiunge il picco e diventa sempre più costante, le persone entrano nel territorio della patologia. Lo sfruttamento è quello schema di comportamento per cui si fa qualsiasi cosa sia necessaria per andare avanti o per emergere, compreso far male ad altri. I narcisisti possono soffrire di incredibili periodi di rabbia, tristezza, paura e vergogna – fino ad arrivare a ottenere con il sotterfugio, pretendere, prendere a prestito o rubare la loro successiva dose di attenzione. Se per sentirsi speciali bisogna prendersi il merito del lavoro altrui, così sia. Se devono criticare spietatamente gli altri per sentirsi superiori, anche se questo significa calpestare senza alcun ritegno l’autostima del partner, lo faranno.

Sfruttamento ed entitlement sono strettamente collegati. Se credo veramente di meritarmi di essere trattato come la persona più intelligente, più bella o più premurosa del gruppo, farò in modo che succeda. Non aspetterò un colpo di fortuna o la buona volontà da parte degli altri, così che mi diano quello che voglio; me lo prenderò e basta. Quando l’entitlement si trasforma in sfruttamento, i bisogni e i sentimenti degli altri cominciano ad avere sempre meno importanza. Tutti abbiamo bisogno ogni tanto di sentirci speciali. Chi soffre di un

disturbo narcisistico della personalità, però, ha un bisogno fortissimo, in ogni campo della vita, di essere trattato come se fosse speciale. È anche spinto ad agire come se fosse speciale: sente di averne diritto, ha un atteggiamento da sfruttatore ed è privo di

empatia.

Tende a essere estremamente arrogante e sdegnoso, ma può essere anche timido e pieno di vergogna. Molto spesso, oscilla tra i due atteggiamenti: un giorno si sente speciale e il giorno dopo crede di non valere nulla.

In ogni modo, questi narcisisti pretendono attenzione, ammirazione e approvazione o una considerazione speciale, perché non hanno molto il senso di chi sono, indipendentemente da come sono visti dagli altri. E lottano con le unghie e con i denti per far sì che l’impressione che suscitano sia una “buona” impressione. Per la persona con questo disturbo della personalità, gli altri sono semplicemente specchi, utili solo finché riflettono quel modo speciale di presentarsi che anelano così disperatamente di vedere. Se questo significa mettere in cattiva luce gli altri (poniamo, distruggendo i loro progetti al lavoro), pazienza. Dato che la vita è una continua competizione, di solito sono anche rossi dall’invidia per quello che gli altri sembrano avere. E lo faranno sapere.

Riconoscere e affrontare il narcisismo patologico: stare all’erta per identificare i narcisisti

Un segno fondamentale: i narcisisti eludono i sentimenti normali di vulnerabilità, come tristezza, paura, solitudine e preoccupazione. In ogni relazione si commettono errori e può succedere di fare del male ad altri. In una brutta giornata, quando abbiamo esaurito la pazienza per i problemi al lavoro o le piccole beghe con i figli, è facile sbottare quando ci viene rivolta dal(la) partner una domanda banale come “Ti sei ricordato di prendere il latte?”. Oppure, persi dentro le nostre preoccupazioni, possiamo trascurare di salutare le persone a cui vogliamo bene con un bacio o addirittura di dire un “ciao”. Piccoli sbagli come questi si possono riparare facilmente: basta dire che ci rincresce e ammettere di aver causato, accidentalmente o intenzionalmente, un dispiacere; e la maggior parte delle persone è in grado di comportarsi così, non appena si tranquillizza. I narcisisti però spesso sembra non siano capaci di mostrare rincrescimento o rimorso perché, come per ogni tipo di vulnerabilità, entrare in contatto in questo modo con le persone amate comporta una condivisione di tutti i sentimenti che il narcisismo patologico vuole nascondere.

Campanello d’allarme: fobia delle emozioni

L’interazione umana pone un problema spaventoso per i narcisisti che, nel profondo, sono persone straordinariamente insicure. Uno dei loro metodi preferiti per rafforzare la propria fiducia in se stessi è immaginarsi perfettamente autosufficienti e impenetrabili al comportamento e ai sentimenti degli altri. Di conseguenza, non lasciano trasparire quando si sentono scossi o feriti da qualcosa che avete detto o fatto. Esplodono invece in crisi di rabbia, che è una cosa che facciamo tutti quando siamo abbastanza sconvolti. Ma i narcisisti combinano con questo una esibizione di superiorità. Diventano altezzosi, possono addirittura mettere in evidenza tutte le vostre mancanze. Il loro obiettivo principale, in tutta la loro furia, è nascondere come avete colpito i loro sentimenti. Alcuni narcisisti non ammetteranno nemmeno la loro rabbia e diranno “Non sto mica urlando”, proprio mentre sono nel mezzo di una sfuriata terrificante.

Arrivano fino a questo punto per evitare di ammettere le loro emozioni. Ma la fobia delle emozioni può anche manifestarsi in modo molto più tranquillo. Poiché il narcisismo patologico è un tentativo di evitare ogni sentimento di vulnerabilità, come la tristezza o la paura, i narcisisti spesso stanno alla larga non solo dalle proprie emozioni, ma anche da quelle di tutti gli altri.

Campanello d’allarme: lo scaricabarile emotivo

Mentre la fobia delle emozioni segnala un disagio profondo nei confronti dei sentimenti, lo scaricabarile emotivo è un modo per liberarsi di quelle emozioni. È una forma più insidiosa di proiezione, in cui le persone negano i propri sentimenti sostenendo che appartengono a qualcun altro. Dopo non aver mai risposto al telefono per giorni, un’amica può avvicinarvisi e chiedervi: “Ce l’hai con me per qualcosa?”. Dato che non ha mai risposto ai messaggi che le avete lasciato, è molto probabile che quella irritata sia lei ma, anziché riconoscere quel sentimento come proprio, accusa voi di avercela con lei.

Nello scaricabarile emotivo, però, le persone non si limitano semplicemente a confondere i propri sentimenti con quelli di qualcun altro, vi spingono in realtà a provare quelle emozioni che per parte loro cercano di ignorare. In questo caso,vostro marito può lanciarsi in una filippica, lamentandosi di voi perché siete “sempre così arrabbiata”. Quando avrà finito, probabilmente vi sentirete effettivamente arrabbiate, anche se all’inizio non lo eravate. Questo è lo scaricabarile, il passaggio della patata bollente. Il vostro partner si libera della sua rabbia e la suscita in voi. È come se dicesse: “Non voglio questo sentimento. Ecco, prenditelo tu”.

Campanello d’allarme: controllo subdolo

Un altro campanello d’allarme è il bisogno costante di avere il controllo della situazione. In generale, i narcisisti non si sentono a loro agio a chiedere aiuto o a far sapere direttamente ciò di cui sentono il bisogno, perché questo li mette di fronte all’evidenza che dipendono da altri. Per questo, spesso organizzano gli eventi in modo da ottenere quello che vogliono. È un modo molto comodo per non dover mai chiedere nulla.

Gli effetti del controllo narcisistico sottile sono graduali. Lentamente, senza nemmeno rendervene conto, cadete nell’orbita delle preferenze e dei desideri di qualcun altro, finché un giorno vi svegliate e vi rendete conto di aver completamente dimenticato quello che volevate voi. È più una guerra di logoramento della vostra volontà che un assalto diretto alla vostra libertà. E, alla fine, il narcisista ottiene quello che vuole senza mai doverlo chiedere.

Campanello d’allarme: collocare le persone su un piedistallo

Quando le persone collocano compulsivamente su un piedistallo amici, amanti e superiori, si tratta semplicemente di un altro modo per sentirsi speciali. La logica è di questo genere: Se qualcuno di così speciale vuole me, allora anch’io devo essere molto speciale. A piccole dosi, non c’è nulla di sbagliato in questo. Fa parte del narcisismo sano la propensione a vedere i nostri amici e partner come migliori di quel che sono in realtà. Elevando le persone che ci stanno a cuore ci sentiamo a nostra volta innalzati. Per questo il vedere il partner attraverso lenti rosa è uno dei più robusti indicatori che fanno prevedere la buona riuscita di una relazione. C’è una differenza, però, fra l’ignorare le imperfezioni degli altri e cercare di eliminarle del tutto – e questo è ciò che narcisisti tentano di fare. Non vorrebbero neanche pensare a tutti gli aspetti per cui siete esseri umani comuni, perché le persone imperfette sono sempre una delusione. L’adorazione di un idolo ha sempre un prezzo, e il più evidente è l’assenza di una connessione più profonda. Guardare dal basso in alto qualcuno, quel tanto che basta a proteggere la relazione, concedendo all’altro o all’altra il beneficio del dubbio, ci consente di tenere sotto controllo le delusioni e di rimanere vicini. Collocare qualcuno su un piedistallo e pretendere che ci rimanga tranquillamente, invece, guasta l’intimità. Lo spazio fra due persone può essere verticale, ma è comunque una distanza.

Campanello d’allarme: immaginare di essere gemelli

È piacevole avere la sensazione di aver trovato l’anima gemella, con le stesse passioni, le stesse paure, le stesse idee e gli stessi interessi. È un po’ come guardarsi allo specchio. Avere un gemello costituisce una fonte costante di convalida. Con un gemello al mio fianco, posso dire a me stesso che le mie idee sono sensate, che i miei desideri sono importanti e che le mie necessità contano. Non ho bisogno neanche di possedere talenti speciali o una bellezza particolare per emergere. Posso distinguermi dalle masse con una relazione meravigliosa e del tutto unica. La fantasia del gemello non richiede neanche l’illusione della perfezione. Possiamo tollerare, o addirittura celebrare i nostri errori e i nostri difetti e sentirci comunque grandi.

I narcisisti spesso entrano in relazione fra loro e producono disastri sotto il bagliore intossicante dell’essere gemelli. È una relazione di mutuo vantaggio: anche le stelle più deboli sembrano illuminare il cielo quando sono in coppia. Per quanto emozionante possa essere, l’effetto gemello non può durare. Non esistono due persone, nemmeno i gemelli siamesi, che siano esattamente identiche. Dopo un po’ di tempo, quando le differenze diventano evidenti, la realtà si impone. Come le persone gestiscano questo cambiamento dice tutto sulla loro capacità di uscire dal narcisismo malsano.

Tendenze comuni: famiglia, amici, colleghi e capi

Qualunque dei segni premonitori può presentarsi presto nel corso di una relazione, ma alcuni hanno bisogno di un certo livello di intimità emotiva per manifestarsi a pieno.

In famiglia, per esempio, il narcisismo malsano può manifestarsi facilmente attraverso uno qualunque dei segni premonitori. La fantasia del gemello è uno stratagemma comune del genitore silenziosamente narcisista. Per esempio, una madre che sognava di diventare un’artista può esaltare i primi, per quanto rozzi, tentativi di dipingere della figlia di sette anni, ignorando invece, o addirittura liquidando con un’alzata di spalle, il suo talento per il calcio. Oppure, una sorella narcisista può nutrire il senso di essere più saggia della sorella minore giocando allo scaricabarile emotivo, mettendo in dubbio in ogni occasione le sue decisioni, per quanto ben ragionate (“Sei sicura che sia quello che vuoi fare?”).

Anche gli amici narcisisti applicano tattiche simili. Il vostro migliore amico può esercitare un controllo subdolo mandando a monte i vostri piani per un’uscita serale. Analogamente, può sfuggire a ogni argomento emotivo quando cominciate a parlarne. La tattica che compare di gran lunga più spesso nelle amicizie che in ogni altro tipo di relazione è la fantasia del gemello, che è normale negli adolescenti e nei giovani adulti che hanno superato da poco i vent’anni migliore amico può esercitare un controllo subdolo mandando a monte i vostri piani per un’uscita serale. Analogamente, può sfuggire a ogni argomento emotivo quando cominciate a parlarne. La tattica che compare di gran lunga più spesso nelle amicizie che in ogni altro tipo di relazione è la fantasia del gemello, che è normale negli adolescenti e nei giovani adulti che hanno superato da poco i vent’anni. Ma attenzione! Il gemellaggio crea un potente legame emotivo, poco meno forte di un amore romantico, e i narcisisti sottili spesso sguazzano in questo tipo di intensità di sentimenti. Accade più spesso fra le donne, ma anche i maschi narcisisti ogni tanto “si gemellano”. Il gemellaggio crea un potente legame emotivo, poco meno forte di un amore romantico, e i narcisisti sottili spesso sguazzano in questo tipo di intensità di sentimenti. Accade più spesso fra le donne, ma anche i maschi narcisisti ogni tanto “si gemellano”.

Cambiamento e recupero: trattare con amanti, familiari e amici

Quando ci ritiriamo in noi, ingoiando le parole che ci verrebbero alle labbra o camminando sulle uova, non facciamo che rafforzare il narcisismo degli altri. Ricordiamoci sempre che il narcisismo malsano è un tentativo di occultare la normale vulnerabilità umana, in particolare quei sentimenti dolorosi di insicurezza, tristezza, paura, solitudine e vergogna. Se il partner può sopportare di condividere e sentire alcune di queste emozioni, allora c’è ancora speranza. Ma è possibile dare delle spinte gentili ai narcisisti perché escano dal loro nascondiglio solo se siamo disposti a condividere stessi sentimenti di fragilità. Può sembrare semplice, ma in realtà non lo è. Siamo tutti un po’ restii a rivelare il nostro lato più debole, specialmente quando ci sentiamo minacciati. Come prima cosa dobbiamo scendere in profondità con noi stessi.

Le nostre emozioni più ovvie, quelle superficiali, di rado sono anche le più importanti. La frustrazione o la rabbia (o l’ottundimento) che sentiamo davanti all’arroganza e all’insensibilità di un narcisista ci proteggono; proprio sotto questi sentimenti, però, ci sono quelli molto più potenti che di solito siamo riluttanti a condividere. Siamo tristi perché qualcuno che amiamo è diventato così offensivo. Siamo terrorizzati che possa lasciarci o tradirci. Ci vergogniamo che ci abbia colto in fallo (o che sostenga di averlo fatto). Invece di dimostrarlo, però, indossiamo la nostra armatura di protezione. Le lacrime ci scendono sulle guance, ma la nostra voce è piena di rabbia. Oppure chiediamo scusa in continuazione, nascondendo il dolore dietro i “mea culpa”, anche se, dentro di noi, ci sentiamo profondamente feriti. Dobbiamo deporre questa corazza protettiva per dare agli altri la possibilità di comprendere come ci sentiamo veramente – e di rispondervi. Facendo in questo modo si aiuta il narcisista a uscire dai loro bunker emotivi e a raggiungere un’intimità più profonda. E’ importante, però, sentire un certo grado di sicurezza fisica ed emotiva.

Alcuni narcisisti manipolativi sono così abili nel recitare e nell’ingannare che è difficile capire se stanno facendo degli sforzi sinceri o vi stanno solo prendendo in giro. Il che ci porta a un’osservazione ovvia, ma che vale comunque la pena fare: Le persone che amate non possono cambiare se non sono disposte ad ammettere i loro problemi, non importa se sono alcolisti, giocatori compulsivi o narcisisti estremi. Se non riescono a sfuggire allo stato di negazione per arrivare a una qualche versione di “Penso di avere dei problemi”, lasciamo perdere. L’obiettivo qui è trovare qualche capacità di vicinanza reciproca e di reciproco sostegno, il che richiede la condivisione della vulnerabilità, non l’imposizione di regole.

Esistono alcuni modi:

- Apritevi. cercare di essere espliciti in merito ai nostri bisogni e ai nostri sentimenti. Usare sollecitazioni empatiche. Questo non è solo fondamentale per lo sviluppo di una intimità sicura, ma fa anche impennare l’eccitazione quando si esce insieme. Non c’è niente di più eccitante che condividere tutto quello che si è e sentirsi accettati.

- Siate padroni dei vostri desideri. Il sesso non ha a che fare con la purezza, ma con l’immaginazione e la libertà. È agire secondo il desiderio così come viene a galla – una verità che i cattivi ragazzi e le cattive ragazze sembra colgano perfettamente. Molti di noi invece sono così preoccupati dei sentimenti delle persone che amano da chiudere i propri desideri in una camicia di forza.

- Sperimentate con l’arousal. Ogni sentimento intenso può rafforzare l’attrazione. La novità, quando ci esponiamo a nuove esperienze, è un afrodisiaco ben collaudato. Le nuove esperienze innescano il rilascio di dopamina, una sostanza chimica che nel cervello è associata a eccitazione e gratificazione. La dopamina ci spinge a tornare a chiedere ancora, non importa se l’eccitazione che desideriamo è data da una persona o da una droga. Il nostro partner diventa eccitante per associazione. I narcisisti spesso trascinano in avventure (e drammi) che fanno scorrere la dopamina imparate a generarne un po’ per parte vostra.

“Il cognitivismo nasce nella prima metà del Novecento negli Stati Uniti ad opera di autori come Beck – spiega Lorenzini – L’idea centrale è che le emozioni siano influenzate dai pensieri e che siano questi ultimi a determinare la realtà, costituita dalle interpretazioni mediate dall’azione di schemi e credenze con origini nell’infanzia”.

“Il cognitivismo nasce nella prima metà del Novecento negli Stati Uniti ad opera di autori come Beck – spiega Lorenzini – L’idea centrale è che le emozioni siano influenzate dai pensieri e che siano questi ultimi a determinare la realtà, costituita dalle interpretazioni mediate dall’azione di schemi e credenze con origini nell’infanzia”.