Angoscia e ansia in Freud e Lacan

Lo stato d’ansia è paradossalmente il modo in cui l’Io rimane legato all’Es; l’Io sta all’Es come l’ansia sta all’angoscia.

Introduzione

In questo articolo verrà proposta una distinzione tra ansia e angoscia nella lettura psicoanalitica di Freud e Lacan. La bussola con la quale orienterò questo discorso sarà il modo con il quale i due clinici hanno intrecciato la loro pratica con l’elaborazione dell’oggetto.

Gli elementi che prenderò in esame saranno: angoscia reale-angoscia nevrotica, angoscia segnale dell’Io e angoscia pulsionale, oggetto į’(a) e oggetto (a); l’oggetto dell’ansia è l’oggetto percettivo mentre l’oggetto dell’angoscia è l’oggetto piccolo (a)

- Metapsicologia

- Il Perturbante

- Inibizione, sintomo e angoscia

- Seminario X

Fenomenologia della parola

Il termine ansia trova il suo corrispondente etimologico nel latino anxia, il quale a sua volta deriva dal verbo latino ango che significa stringere, soffocare o in altri termini angosciare. Ansia e angoscia quindi sembrerebbero etimologicamente articolarsi su uno stesso significato, il significato stringere. Ma cosa stringe? “Mi si stringe il petto”, “mi si stringe il cuore”, “mi si stringe la gola”; ciò che stringe è una parte anatomica del corpo, una parte (r)eale. Il DSM, nella sua ultima edizione, propone una sezione specifica per la valutazione, e relativa diagnosi, dei disturbi d’ansia. La sezione dei disturbi d’ansia comprende caratteristiche di eccessiva paura, sintomatologia di natura fisiologica con relativi comportamenti evitanti dallo stimolo ansiogeno valutato come pericoloso. Lo stato di paura è una risposta emotiva a un pericolo esterno percepito dall’individuo, mentre l’ansia è una risposta anticipatoria della minaccia futura; questi due stati qui sono da considerare e valutare come sovrapposti.

- Disturbo d’ansia di separazione

- Mutismo selettivo

- Agorafobia

- Fobia specifica

- Fobia sociale

- Disturbo di panico

- Disturbo ansia generalizzato

Il disturbo principale è quello ansioso, mentre le specifiche categorie sono il modo in qui questo disturbo può manifestarsi e fenomenologicamente differenziarsi; le caratteristiche fenomenologiche rilevanti per l’attribuire uno o più fenomeni sono:

- La temporalità

- Pervasività

- L’allontanamento da un oggetto

- L’avvicinamento ad un oggetto

- La vista

- La Paura

- Il Corpo

TEMPORALITÀ/PERVASIVITÀ: Per la diagnosi il DSM-5 propone una continuità sintomatica non inferiore ai 6 mesi ed una pervasività che causa disagio “significativo” intaccando diversi ambiti sociali dell’individuo (lavoro, scuola, relazioni, ecc)

ALLONTANAMENTO DA UN OGGETTO: Per la diagnosi di Ansia da Separazione il DSM-5 propone “Paura o ansia eccessiva e inappropriata rispetto allo stadio di sviluppo che riguarda la separazione da coloro a cui l’individuo è attaccato”. Sembrerebbe esserci una manifestazione sintomatica nel momento in cui l’individuo, adulto o bambino, si allontana, o viene allontanato, da una specifica persona, ambiente, situazione (oggetto) determinando un impedimento “da qualcosa”.

AVVICINAMENTO AD UN OGGETTO: Per la diagnosi di Fobia specifica e Fobia sociale il DSM-5 propone: “Paura e ansia sociale verso un oggetto o una situazione specifici” e “Paura o ansia marcate relative a una o più situazioni sociali nelle quali l’individuo è esposto al possibile esame degli altri”. Sembrerebbe esserci una manifestazione sintomatica nel momento in cui l’individuo si avvicina o viene avvicinato ad una specifica persona, ambiente, situazione (oggetto) determinando un impedimento “verso qualcosa”

LA VISTA: Per le diagnosi trattate sopra, il DSM-5 sembrerebbe proporre una correlazione tra l’allontanamento e l’avvicinamento di un oggetto, oggetto che diventa sintomatico, che causerebbe il disturbo. Il non vedere più qualcuno o qualcosa (persone, luoghi e situazioni) come avviene nell’ansia di separazione. Il vedere qualcuno o qualcosa come avviene nelle fobie specifiche. L’essere visto da un altro come avviene nella fobia sociale.

LA PAURA: Per le diagnosi dei Disturbi Ansia il DSM-5 propone una sintomatologia in cui la paura è l’emozione centrale e dirompente del disturbo.

IL CORPO: Se la paura è l’emozione centrale della patologia, l’attivazione del sistema parasimpatico parrebbe essere il luogo del sintomo, attraverso il corpo paura e ansia si manifestano. L’attacco di panico è esemplare in questo.

Ciò che emerge dal modo in cui vengono valutati e diagnosticati tali disturbi sono le componenti emozionali, comportamentali, fisiologiche ed il rapporto con un “oggetto” percepito come minaccioso o pericoloso. Queste tre componenti ed il rapporto con l’oggetto esterno come vanno letti? Qual è la loro interdipendenza? Se si leggesse ciò in termini cognitivi si potrebbe affermare come vi sia un’irrazionalità del pensiero nel sovrastimare l’oggetto, la situazione o l’evento esterno, e che modificando questo pensiero si modifica la percezione, modificando la percezione si modifica il comportamento, modificando il comportamento si disattiva la paura e così via. Se la si leggesse in termini comportamentali il processo sarebbe lo stesso ma il procedimento inverso, dal corpo alla percezione. Se la si leggesse in termini psicoanalitici sia il processo che il procedimento sarebbero diversi, in primis perché fa il suo ingresso una nuovo elemento che scompagina le carte in tavola, l’inconscio; e poi, proprio perché vi è questa nuova dimensione della psiche, l’oggetto ed il rapporto con l’oggetto cambia.

Oggetto pulsionale

Oggètto s. m. [dal lat. mediev. obiectum, neutro sostantivato di obiectus, part. pass. di obicĕre «porre innanzi»; propr. «ciò che è posto innanzi (al pensiero o alla vista)»]. Ogni data cosa, persona, situazione, fenomeno che un soggetto percepisce e avverte come diverso da sé, in quanto esso è distinguibile, riconoscibile e nominabile. Questa declinazione del concetto di oggetto è simile a quella elencata nel DSM-5 nel descrivere i disturbi d’ansia; vi è un Qui e un Lì, dove la causa della sofferenza è legata all’oggetto. “È l’allontanamento da casa che mi fa stare male”, “È il vedere il cane che mi mette paura”. “È lo stare in mezzo alla folla che mi dà agitazione” ecc; la causa della sofferenza è esterna. Questo l’oggetto nella sua declinazione comune, ma una declinazione differente la si ha se si considera l’oggetto nell’ottica psicoanalitica.

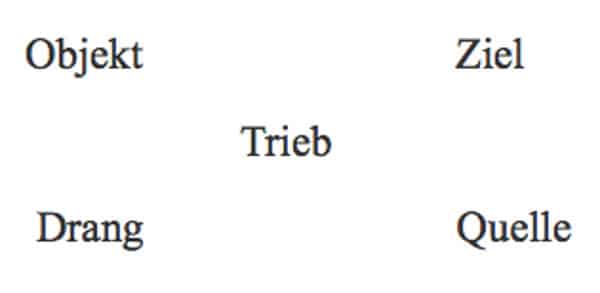

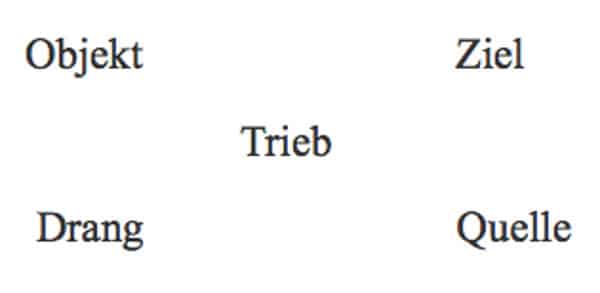

Con il termine ‘Oggetto’ in psicoanalisi si indica una persona o una cosa che ha la funzione di soddisfare un impulso, un desiderio. Un impulso, un desiderio pulsionale. Cos’è una pulsione (Trieb)? La trieb, ci dice Freud nel saggio Metapsicologia, è l’interconnessione tra uno stimolo interno e il rappresentante psichico, affettivo e ideativo, di quel dato stimolo, positivo o negativo che sia. Lo stimolo interno è un’attivazione fisiologica, la quale genera una pressione dall’interno (Drang) e una carica energetica interna che Freud definisce come fonte; Quelle. Questa fonte è poi scaricata, mediante un oggetto, per trovare un soddisfacimento, una meta (Ziel).

Ma come si articolano tra loro questi termini e in che modo? Prendiamo l’esempio della fame. Un infante ha una sensazione di disagio, qualcosa all’interno del suo corpo non è più in omeostasi, arriva la madre che poggia il seno o il biberon all’infante, l’infante a quel punto inizia la suzione e compie un lavoro, una pressione muscolare; una Drang. Attraverso questo lavoro si viene a inscrivere una fonte, Quelle. Se in un primo momento il corpo era in balia di una sensazione generale di mancata omeostasi adesso inscrive quel disagio all’oralità e alla sensazione di sazietà, ossia seziona la parte della bocca come fonte del disagio e del piacere. Il seno o il biberon sono quegli elementi esterni (oggetto) che portano al soddisfacimento, al benessere, alla meta; Ziel. Così dicendo parrebbe che una volta avuto il soddisfacimento, ad esempio della fame per mezzo del latte, l’infante soddisfatto dovrebbe autonomamente staccare le labbra dal seno o dal biberon, e invece non sempre lo fa, rimane attaccato al seno materno o al biberon nell’atto della suzione. Perché lo fa? Perché la pulsione non è similare al bisogno, c’è uno scarto. Se nel bisogno lo scopo, la meta, principale è il soddisfacimento dello stesso, ad esempio il bisogno di mangiare viene soddisfatto dal cibo, nella pulsione non è così. Nella pulsione c’è un piacere che va al di là del soddisfacimento, che va al di là dell’oggetto e che va al di là del rapporto tra soggetto e oggetto in quanto tale.

- Al di là del soddisfacimento: In psicoanalisi non c’è una corrispondenza diretta tra il raggiungimento di una meta e il suo soddisfacimento, tra i due c’è una mancanza, una dimensione di piacere e benessere ma non di completezza. “Quello che faccio non è mai abbastanza…” “Ciò che ho raggiunto è bello sì, ma non mi soddisfa appieno…”; vi è un non essere mai soddisfatti.

- Al di là dell’oggetto: In psicoanalisi l’oggetto non è fisso e dato come un elemento immutabile, ma esso è dinamico e non esclusivamente può riferirsi ad oggetti inanimati ed estrinsechi all’individuo ma anche a persone e parti anatomiche intrinseche del soggetto. La persona intesa come “oggetto” d’amore, la zona erogena pulsionale orale, anale, fallica ecc.

- Al di là del rapporto tra soggetto e oggetto: In psicoanalisi non vige solo il principio di realtà, la pulsione dell’Io, ma anche il principio di piacere legato alla libido, così ché un oggetto non è unicamente percepito, ma anche investito libidicamente.

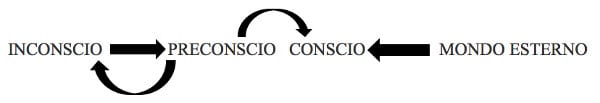

L’oggetto della pulsione si differenzia dall’oggetto fenomenologico poiché il primo, rispetto al secondo, è inconscio, e questo secondo si manifesta come rappresentante ideativo del primo. In tutta la sua opera Freud declina l’affermazione di come tutto ciò che è psichico sia anche conscio, poiché il conscio è una parte dello psichico e nello specifico questa parte si chiama Io. Pulsione dell’Io o, come verrà denominato in un secondo momento, principio di realtà, e pulsione sessuale o, come verrà nominato in un secondo momento, principio di piacere, sono le forze psichiche che Freud analizza dinamicamente, topograficamente ed economicamente.

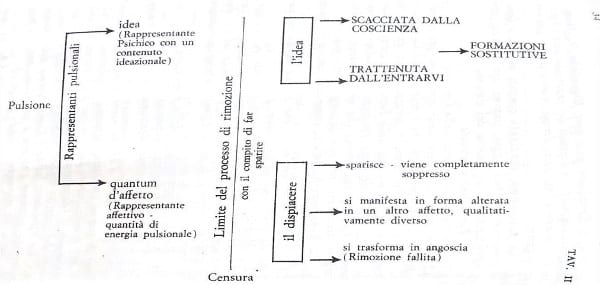

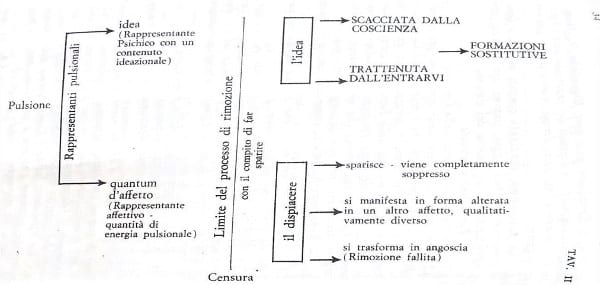

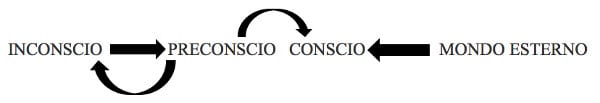

In un primo tempo del suo lavoro Freud organizza la struttura psichica in Inconscio-Preconscio-Conscio, in cui le cariche pulsionali (desideri) del sistema Inc. arrivano “trasformate” nel sistema C. solo dopo essere passate per il Prec. Meccanismo imprescindibile di questa organizzazione è la rimozione (verdrangung), per cui ciò che è pulsionalmente piacevole per il sistema Inc. ma spiacevole per il C. non arriva direttamente al sistema C. ma vi arriva solo in forma trasformata. Si può parlare della verdrangung attraverso tre tempi onticamente differenti ma articolati tra essi:

- In un primo tempo c’è una rimozione primaria dove un rappresentante psichico, non riuscendo ad entrare nel sistema C., rimane all’interno del sistema Inc. fissato alla pulsione che lo ha generato.

- In un secondo tempo c’è una rimozione secondaria che colpisce tutti quei derivati agganciatosi per associazione al rappresentante della rimozione primaria.

- In un terzo tempo si ha un ritorno del rimosso, in cui la censura viene meno e questo ritorno si manifesta sottoforma di sintomi, lapsus, sogni ecc.

La rimozione non va considerata come qualcosa che avviene una volta sola, ma essa è un moto perpetuo in cui il rimosso esercita una continua pressione verso il conscio, il quale è sempre controbilanciato dagli elementi esterni alla vita psichica e dove il preconscio ne è il motore.

- RAPPRESENTANTI IDEATIVI: Da una parte gli elementi ideativi non entrano all’interno del conscio se non attraverso delle formazioni sostitutive e dall’altra nuovi elementi ideativi esterni, che per associazione si collegano agli elementi ideativi già esistenti, vengono rimossi nell’inconscio.

- RAPPRESENTANTI AFFETTIVI: Il dispiacere (rappresentante affettivo) può sparire o essere trasformato in un altro affetto (dispiacere/piacere, odio/amore ecc.)

In questi casi la rimozione ha avuto successo, ciò che era ideativamente ed affettivamente inappropriato per il conscio è stato allontanato. L’Io ha attuato una fuga dall’interno. Ma vi è una situazione in cui la rimozione non sembra aver avuto pieno successo, in cui, pur essendoci stata una rimozione primaria e una rimozione secondaria ideativa, il rappresentante affettivo si trasforma in angoscia. La fobia è un esempio di questo fallimento. Nel L’uomo dei lupi il nucleo pulsionale rimosso è un affetto di piacere nei suoi confronti associato ad una paura di lui, dopo la rimozione (rimozione secondaria) il padre non è più l’oggetto del piacere libidico ma è un animale; un lupo. C’è stata una sostituzione del rappresentante ideativo pulsionale, mentre il rappresentante affettivo non è stato rimosso, ma è diventato angoscia. Il risultato è la paura di un lupo invece di una richiesta d’amore rivolta al padre.

Una rimozione come quella che si verifica nella fobia animale va considerata fallita. Non ha fatto altro che rimuovere e sostituire l’idea, ma ha fallito completamente nell’eliminazione del dispiacere. Ed è anche per questa ragione che l’opera della nevrosi non cessa, ma procede verso una seconda fase, per raggiungere il suo scopo immediato e più importante. Si avrà allora un tentativo di fuga, ossia la formazione della fobia vera e propria, avente lo scopo di impedire la liberazione dell’angoscia.

L’oggetto psicoanalitico non si lega ad una percezione esterna, quanto piuttosto ad un rappresentante pulsionale. Non più dall’esterno verso l’interno ma dall’interno verso l’esterno come “mezzo” per raggiungere una meta di soddisfacimento. Nella teoria freudiana l’oggetto è assente e l’angoscia viene chiamata Unheimlich. Unheimlich è il contrario di heimlich, heim, significa casa. Unheimlich è dunque quando in un oggetto o in una situazione si vengono a verificare assieme caratteristiche di familiarità ed estraneità, ed è ciò che si trova al culmine dell’Heim per essere Unheim. Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare. Freud nel suo testo sul Unheimlich utilizza il racconto del mago Sabbiolino per spiegare come la paura di subire un danno agli occhi (Heim) sia anche la paura dell’angoscia di evirazione (Unheim). Il protagonista del racconto ha paura di un’immagine, il mago Sabbiolino, da questa rappresentazione ideativa scaturisce una forte angoscia per tutto il racconto per due motivi:

- Il mago Sabbiolino può causare la cecità del protagonista nel momento in cui entrambi entrassero tra di loro in contatto

- Il mago Sabbiolino per tutto il racconto ha una funzione di taglio tra il protagonista ed il congiungimento con un suo desiderio: è lui che divide l’infelice studente dalla fidanzata e dall’amico più caro, il fratello di lei, è lui che annienta il secondo oggetto del suo amore, la bella bambola di nome Olimpia, e, proprio quando il giovane sta per riunirsi felicemente con la sua Clara, che ha riconquistato, è lui che lo costringe al suicidio.

Per Freud il mago Sabbiolino altri non sarebbe che il padre, e la funzione di dividere il protagonista dal suo oggetto di amore sarebbe l’evirazione paterna. Come visto in Metapsicologia, Freud pone l’angoscia come una rimozione fallita, poiché in essa l’affetto non è stato nè allontanato dalla coscienza nè convertito in un altro affetto, mentre il rappresentante ideativo ha trovato un suo sostituto; similarmente, nel racconto del mago Sabbiolino, la rimozione ha fallito poiché l’affetto angoscioso permane in tutta la vicenda del protagonista. ma ciò che causa la paura non è il padre ma il mago Sabbiolino, il sostituto paterno. Il soggetto vive un affetto, ha una carica pulsionale inconscia (eccitazione-amore) che, non riuscendo ad arrivare al preconscio e al meccanismo di rimozione, viene direttamente scaricata in angoscia, ma questa carica può avere una controcarica sostitutiva (paura) e agganciarsi ideativamente nella fobia conscia; così che il soggetto può inibire lo stato di angoscia “rimuovendo” il percetto. L’inibizione difronte ad un percetto ha la stessa funzione della rimozione, allontanare “il pericolo”; ma questa è la manifestazione del sintomo ansioso in quanto cosciente. Cosciente perché l’ansia si lega ad un oggetto da cui volontariamente può allontanarsi, così come fa inconsciamente la rimozione quando non fallisce nel suo operato.. E’ di particolare interesse per noi aver stabilito il fatto che la rimozione riesca ad inibire la trasformazione di un impulso pulsionale in una manifestazione di affetto (pag102-103) essa consiste in un’angoscia che appare senza che il soggetto sappia di cosa abbia paura (pag 106).

Il rapporto tra angoscia e non-oggetto è il nucleo del saggio Inibizione, Sintomo e Angoscia.

Inibizione, Sintomo e Angoscia

Nel saggio Freud amplia il suo pensiero rispetto a quanto fatto in Metapsicologia definendo l’Io come la sede rappresentativa dell’angoscia, e non più, come nell’idea iniziale, l’angoscia come la risultante di una rimozione fallita. Rispetto al periodo in cui Freud pubblicò Metapsicologia ci troviamo di fronte ad una seconda concezione della strutturazione psichica, se in precedenza egli aveva postulato la dimensione della psiche secondo una formulazione dinamica di inconscio-preconscio-conscio, adesso ci si trova dinanzi ad una altra postulazione, una postulazione strutturale Es, Io, Super-Io. La dimensione Inc. del primo postulato è adesso articolata all’interno dell’Es e del Super-Io, mentre il sistema conscio e il sistema preconscio sono adesso inseriti all’interno dell’Io.

Abbiamo descritto la dipendenza dell’Io dall’Es non meno che dal Super-io, la sua impotenza e la sua disposizione all’angoscia nei riguardi di entrambi, la fatica che fa a mantenere la propria superiorità. Questo giudizio ha trovato dipoi una forte eco nella letteratura psicoanalitica. Moltissime voci insistono sulla debolezza dell’Io rispetto all’Es, e di ciò che è razionale rispetto a ciò che in noi è demoniaco, e sono pronte a far di questo enunciato un pilastro di una “concezione del mondo” psicoanalitica. Uno sguardo al modo d’agire della rimozione non dovrebbe di per sé trattenere l’analista dal prendere posizioni così estreme?

L’apparente contraddizione deriva dal fatto che noi prendiamo le astrazioni con troppa rigidità, estraendo isolatamente ora un aspetto ora l’altro di una realtà molto complessa. La separazione dell’Io dall’Es sembra giustificata da circostanze di fatto ben precise. D’altra parte, però, l’Io è identico all’Es, è solo una parte singolarmente differenziata dell’Es. Se noi pensiamo a questa parte contrapponendola al tutto, o se effettivamente è avvenuta una scissione tra le due parti, la debolezza di questo Io diventa evidente. L’Io mostra invece la sua forza se rimane legato all’Es, e non distinguibile da esso. Analogo è il rapporto dell’Io con il Super-io; in molte situazioni i due ci appaiono convergere, e perlopiù possiamo distinguerli soltanto quando si è determinata tra loro una tensione, un conflitto.

Dall’affermazione di Freud in questo breve passaggio è possibile rintracciare ed estrarre la struttura dell’otto interno e del nastro di Moebius che molti anni più tardi Lacan metterà al centro della sua concezione topologica dell’inconscio.

Tornando all’analisi di ciò che differenzia e lega l’ansia e l’angoscia è possibile fare una distinzione tra l’angoscia reale e l’angoscia nevrotica, definendole come ansia e angoscia; dove, attenendosi al testo di Freud, la prima è un segnale di allarme, se non anche di difesa, dell’Io e la seconda è l’angoscia di evirazione data dalla Trieb di piacere dell’Es di desiderare l’oggetto amato e dalla legge sociale del Super-Io data dal NO dell’Altro. Se per Freud l’Io è una porzione organizzativa dell’Es ma, come citato in precedenza, esso mostra la sua forza una volta che rimane legato all’Es, dove questo legame non è in toto poiché vige il meccanismo della rimozione e siccome, come detto, l’angoscia è una rimozione fallacea, allora lo stato d’ansia diviene paradossalmente il modo in cui l’Io rimane legato all’Es. L’Io sta all’Es come l’ansia sta all’angoscia. Ma come si mostra fenomenicamente ciò? Nelle fobie, in particolar modo in quella del piccolo Hans.

Chi è Hans? Hans è un bambino che si rifiuta di andare in giro per la città. Perché si rifiuta? Perché ha paura. Paura di cosa? Dei cavalli, in particolare del fatto che un cavallo possa morderlo. Ci si trova di fronte ad una fobia, paura nei confronti e verso qualcosa. Quando ne ha paura? Dopo, all’inizio il piccolo Hans non sa cosa accade, egli prova un’angoscia diffusa e dopo qualche tempo situa l’angoscia nella paura del cavallo. Cosa fa Hans per combattere questa paura? La evita, ne controlla lo spazio. Ma quale spazio controlla, quello unicamente reale del vis a vis col l’animale o quello rappresentativo dell’immagine? Ambedue. Se evita il cavallo reale, l’animale che si manifesta davanti ai suoi occhi, è perché prima ancora di esso egli ha paura ed evita la sua rappresentazione, la possibilità (temporale) che possa incontrarlo. Come la evita? Con l’ansia, ansia di incontrarlo, ansia di ritrovarcisi dinanzi, ansia della paura stessa. Ecco che allora l’ansia è un segnale di pericolo attivato nell’Io, non pericolo dell’oggetto, ma pericolo della paura. L’ansia non è situata in un rapporto, qualunque esso sia, tra Hans e il cavallo, ma tra Hans e la paura. Paura di cosa, dunque, del cavallo, del morso del cavallo? No. Paura di ciò che il cavallo rappresenta attraverso il processo della sostituzione “La sostituzione del padre mediante il cavallo”, l’angoscia di castrazione. Qui sì che si può utilizzare a buon diritto il termine angoscia. L’ansia è un segnale di allarme nell’Io nei confronti della paura, la quale paura (di e verso l’oggetto) non solo è prodotta dall’angoscia ma produce angoscia. E’ qui che Freud, senza esserne cosciente, ripropone il nastro di Moebius. Ma forse il paragone tra la difesa e la fuga si scontra comunque con il fatto che l’Io e la pulsione nell’Es appartengono invero alla stessa organizzazione, cosicché ogni e qualsiasi atteggiamento dell’Io non può non incidere sul processo pulsionale e non modificarlo. Dunque, prendendo il caso specifico della fobia, l’angoscia (castrazione) produce paura, la paura si lega ad un oggetto rappresentativo dell’Io (cavallo), che attiva un segnale d’allarme (ansia) nei confronti della paura stessa, e non nei confronti dell’oggetto (cavallo), il quale incide après-coup sull’angoscia.

Dato che l’eccitamento sessuale è l’espressione di moti pulsionali libidici, non sembrava arrischiato supporre che la libido si trasformasse in angoscia a causa di tali disturbi. Ebbene, questa considerazione è valida anche oggi; d’altra parte però non si può contestare che la libido dei processi dell’Es subisca un disturbo istigato dalla rimozione; può dunque ancor sempre esser vero che nella rimozione si forma angoscia dall’investimento libidico dei moti pulsionali. Ma come si può mettere d’accordo questo risultato con l’altro, secondo cui l’angoscia delle fobie è un’angoscia dell’Io, che sorge nell’Io, che non proviene dalla rimozione, ma anzi la provoca?

Bisogna riprendere le parole di Freud su come si è soggetti a prendere le astrazioni con troppa rigidità, di come l’Io sia legato all’Es e mostri la sua forza rimanendo indistinguibile da esso; ragion per cui, propongo l’idea che gli elementi fin qui analizzati possano essere visti attraverso una sincronia dinamica in cui gli uni influenzano gli altri e sono da questi influenzati. Se per Freud l’angoscia è uno stato affettivo, la quale, essendo data dalla paura dell’evirazione, è priva di un oggetto, spetta all’Io il compito di darne uno. Come? Attraverso una formazione sostitutiva poiché l’Es, non essendo un organizzatore psichico, non può giudicare, definire e percepire situazioni di pericolo, la situazione di pericolo sorge soltanto quando il suo oggetto diventa percepibile attraverso l’Io. Ma si è visto come la percezione dell’oggetto ritenuto pericoloso non sia la fine del processo di angoscia, in quanto una volta percepito pone in aprè cup una controcarica nei confronti della vera minaccia…l’evirazione.

Abbiamo detto che l’Io, appena conosciuto il pericolo di evirazione, dà il segnale di angoscia e inibisce, mediante l’istanza del piacere-dispiacere il minaccioso processo d’investimento nell’Es. La paura di evirazione mantiene un oggetto diverso e un’espressione deformata: essere morsicato dal cavallo anziché essere evirato dal padre. La formazione sostitutiva ha due evidenti vantaggi: anzitutto quello di sottrarsi a un conflitto d’ambivalenza, dato che il padre è al tempo stesso un oggetto amato; e, in secondo luogo, quello di permettere all’Io di sospendere lo sviluppo d’angoscia. L’angoscia della fobia è infatti un’angoscia facoltativa: essa sorge soltanto quando il suo oggetto diventa percepibile. Ciò è perfettamente corretto, poiché solo allora la situazione di pericolo è effettivamente presente. Se il padre non è presente, non c’è da temere l’evirazione. Ebbene, il padre non può essere eliminato, egli si mostra sempre, purché lo voglia. Se invece viene sostituito dall’animale, allora basta solo evitare la vista, ossia la presenza, dell’animale, per esser liberi dal pericolo e da angoscia.

Questo nella fobia ma non nel trauma, poiché in quest’ultimo vi è un’impotenza. Nella fobia ci si trova di fronte ad una situazione di pericolo, qualcosa che al livello dell’Io sappiamo di conoscere e inibiamo, ad esempio, attraverso l’evitamento. Nel trauma ci si trova di fronte ad una situazione di impotenza, un qualcosa a cui l’Io è assoggettato, qualcosa che al livello dell’Io sappiamo di non conoscere e che non possiamo inibire. La situazione di pericolo è la situazione riconosciuta, ricordata, attesa. L’angoscia è la reazione originaria all’impotenza vissuta nel trauma, reazione la quale, in seguito, è riprodotta nella situazione di pericolo come segnale d’allarme. L’Io, che ha vissuto passivamente il trauma, ripete ora attivamente una riproduzione attenuata dello stesso, nella speranza di poterne orientare autonomamente lo sviluppo. Noi sappiamo che il bambino si comporta in questo stesso modo verso tutte le impressioni che gli risultano penose, riproducendole nel gioco; attraverso questo modo di passare dalla passività all’attività egli cerca di padroneggiare psichicamente le impressioni della sua. Se questo dev’essere il senso di una “abreazione” del trauma, non c’è più nulla da obiettare in merito. Il fattore decisivo rimane comunque il primo spostamento della reazione d’angoscia dalla sua origine nella situazione d’impotenza all’aspettazione di essa, la situazione di pericolo. Pericolo e impotenza si interfacciano allo stesso modo in cui si interfacciano l’Io e l’Es.

Nel discorso fin qui elaborato manca ancora un elemento, l’oggetto a cui ansia, paura e angoscia si rivolgono. L’ansia si rivolge verso la paura, la paura si rivolge verso l’angoscia, l’angoscia si rivolge verso l’evirazione e l’evirazione…? In questo saggio Freud esplicita il fatto di come l’angoscia reale abbia un oggetto a cui si rivolge, mentre l’angoscia nevrotica no, essa è priva di oggetto. Sarà Lacan che, a partire dal seminario X, proporrà una torsione di questa formulazione dichiarando che l’angoscia ha un oggetto, l’oggetto piccolo (a)

Seminario X

Lacan inizia il suo seminario sull’angoscia riprendendo il trittico freudiano inibizione, sintomo e angoscia all’interno di una matrice, mettendo sull’asse delle ascisse la nozione di difficoltà e sull’asse delle coordinate la nozione di movimento. Però, è anche vero che per Lacan il trittico inibizione, sintomo angoscia non è allineato, non va letto sullo stesso piano, ma su un piano posto diagonalmente.

Inibizione impedimento imbarazzo

emozione Sintomo messa in atto

turbamento acting-aut Angoscia

Cosa ci dice Lacan in merito a questi termini?

- Inibizione: ha a che fare con la locomozione, ma vi è quantunque un movimento anche quando non vi è una locomozione

- Impedimento: il soggetto preso in trappola

- Imbarazzo: il soggetto S rivestito dalla barra S, quando non sapete più che fare di voi stessi cercate qualcosa dietro cui ripararvi. Il massimo della difficoltà raggiunta.

- Emozione: è il movimento che si disgrega, la reazione che si chiama catastrofica

- Turbamento: turba, caduta di potenza. Il turbarsi più profondo nella dimensione del movimento.

Dalla matrice di Lacan è possibile ricavare l’elemento sintomatico della fobia, ovvero l’ansia. Dove la fobia altro non sarebbe che il mascheramento rappresentativo dell’angoscia e la sua sintomatologia è lo stato d’ansia legato ad un’emozione che turba.

Inibizione impedimento imbarazzo

emozione Sintomo messa in atto

turbamento acting-aut Angoscia

In Hans l’inibizione ha una sua difficoltà nell’impedimento (non può andare per strada…) ed un movimento verso l’emozione e il turbamento (….per paura).

Ciò che salta all’occhio è come, pur avendo a che fare con l’angoscia, sull’asse del turbamento, essa non viene toccata fintanto che rimaniamo sulla dimensione sintomatica (ansia). Perché, pur avendo a che fare con l’angoscia, essa non viene toccata? Poiché l’oggetto a cui si riferiscono ed il limite entro il quale essi agiscono non sono gli stessi.

Qual è questo limite?

Il limite è che non tutto l’investimento libidico può passare attraverso l’immagine speculare, c’è un resto, una mancanza.

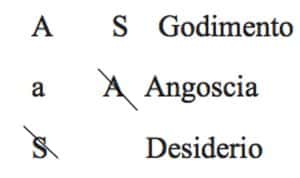

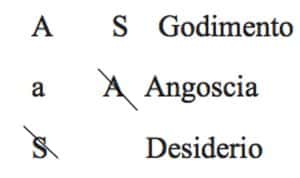

S: Soggetto

A: Altro

I: immagine speculare

i(a): Immagine reale

į’(a): Immagine virtuale

– φ: fallo

a: X

Nello schema ottico proposta da Lacan a pagina 44 del Seminario X troviamo a sinistra il soggetto dell’immagine reale, immagine del corpo che funziona, nel materiale del soggetto, come propriamente immaginaria, cioè libidinizzata. Questa immagine “reale” del corpo è sempre l’(a)ltro che gliela rimanda, è attraverso il rapporto interpersonale con l’altro che il soggetto (je) ricava il soggetto forma (moi) . Questa interazione ha un limite, in quanto non tutto l’investimento libidico passa nel rapporto i(a)-į’(a), c’è uno scarto. Una mancanza. (– φ). Strutturalmente – φ non entra nella dialettica immaginaria.

Se tra S ed I tutto fosse speculare, se alla libido fosse possibile scaricarsi in toto e fare propria l’immagine speculare che l’(a)ltro gli rimanda, l’individuo coglierebbe nel collo dell’immagine speculare originaria i(a), il suo desiderio (a), ma questo non è possibile perché nella parte destra, la parte della I, la (a) non viene riflessa; l’(a), come immagine del desiderio, oggetto da ghermire, non è visibile, manca. φ (phi) sta per fallo, ma fallo indicato attraverso il meno (-) come sottrazione libidica. Cosa dovrebbe apparire in questo – φ? L’Unheimlichkeit. L’Unheimlichkeit è ciò che appare nel posto in cui dovrebbe stare -phi.

Possiamo situare l’Heim dell’Unheimlichkeit, la casa, dalla parte sinistra del disegno, mentre Unheim apparirà fuori. Ciò che appariva dalla parte della casa appare adesso anche fuori, e questo è angosciante, ma il fuori (Unheim) e la casa (Heim) devono essere distinti, deve esserci una “cornice”, una staccionata, un limite che indichi il dentro ed il fuori. Questo meccanismo è l’assenza della mancanza nella dialettica della D (domanda) con l’Altro, l’esperienza più angosciante per il bambino, afferma Lacan, si ha quando al posto di – φ c’è qualcosa, qualsiasi cosa. Quando al posto dell’assenza della madre c’è la madre, quando l’Altro è sempre presente, poiché è solo attraverso l’assenza che si può instaurare la dialettica del desiderio; è la possibilità dell’assenza a dare la sicurezza della presenza. C’è nell’Altro un plus di presenza e di risposta, un’assenza della mancanza, che turba. questo Unheimlichkeit non inganna, si manifesta nel Reale del corpo emotivo che agisce.

Cos’è che inganna? La traccia. Che cos’è una traccia? Nella dimensione biologica dell’animale la traccia è un segno, il cane che urina nella aiuola di un parco, su una ruota o nel giardino di un altro lascia un segno e cancella la traccia che un altro animale ha lasciato in precedenza; esso afferma: “Qui ci sono stato io, non più tu. Questo spazio è mio, non più tuo. Adesso è il mio territorio, non più tuo.” Nell’essere umano la funzione della traccia è differente, in quanto l’essere umano è un essere di linguaggio, e come essere di linguaggio la sua traccia è un significante.

In questo schema della traccia cancellata, tra l’intervallo di a e A appare S come nascita del significante, un S non saputo. Questo S è il Soggetto dell’inconscio. Ogni individuazione successiva del soggetto verte a riconquistare S attraverso un significante che faccia Uno. Ma il significante è significante in quanto rappresentante ad un altro significante in quanto quel significante rappresenta qualcosa per un altro significante. La paura del piccolo Hans non è paura del cavallo ma è paura di qualcos’altro, questa paura di qualcos’altro è strutturalmente impossibilitata a raggiungere un oggetto, è impossibilitata a riconquistare l’origine. (S ◊ a). La Losanna è ciò che impedisce che soggetto e oggetto facciano uno.

Perché l’ansia come sintomo e non la fobia? Perché l’ansia sa, sa che la fobia, come significante, è una traccia che maschera la traccia. Il cavallo maschera l’evirazione. L’angoscia come taglio sa di questo, l’ansia, stando sul “chi va là” di questo taglio, allerta, segnala. L’ansia segnala che la fobia del cavallo è una falsa traccia, l’Io allora si difende da questo smascheramento evitando il percetto, in questo modo il soggetto permette al suo fantasma di continuare a esistere e funzionare, se venisse meno questa esistenza, se il piccolo Hans vivesse il cavallo come falsa traccia, se venisse meno il mantenimento del fantasma (S ◊ a) è l’angoscia. Dunque, il cavallo, così come qualunque oggetto fobico e ansiogeno, non è l’oggetto dell’angoscia, l’oggetto dell’angoscia è l’oggetto (a). Cos’è questo oggetto e dove vederlo, collocarlo? Questo oggetto è un non-oggetto, non si vede ma c’è, ed è collocato prima del Soggetto nel suo rapporto con l’Altro attraverso tre punti:

- L’oggetto del desiderio non è davanti ma dietro, dietro il desiderio.

- Riconoscersi come oggetto del proprio desiderio è masochistico.

- L’oggetto (a) è presente nella sua mancanza.

In metapsicologia Freud afferma come oggetto pulsionale e meta della pulsione (Ziel) non siano la stessa cosa. L’oggetto è il mezzo, lo strumento, (capezzolo, seno, biberon, ciuccio, dito, birra ecc.) che la pulsione designa per arrivare alla meta, la meta è il soddisfacimento della pulsione (l’oralità negli esempi sopra citati). L’oggetto si trova all’esterno e la meta all’interno, all’interno del corpo. Però questa meta non può essere raggiunta senza che prima ci sia un oggetto, una volta che arriva l’oggetto arriva la meta, ma, come visto, attraverso lo schema dello specchio, una parte di questo oggetto e della sua carica pulsionale si perde, interiorizzato e perso dall’individuo. Questa interiorizzazione è perdita, è riconducibile alla rimozione primaria in cui un elemento pulsionale che ha perduto la sua integrità attira a sé, attraverso il meccanismo dello spostamento, dei derivanti psichici; la funzione dell’oggetto piccolo a, e del perché esso si situa in un al di qua del desiderio è riconducibile a questa rimozione primaria e alla sua attrattività. Come nella calamita in cui i due poli, positivo e negativo, vengono spezzati, così che uno dei due è costantemente alla ricerca dell’altro, nella pulsione un pezzetto staccato nell’oggetto attira a sé tutti i derivati per raggiungere la meta del soddisfacimento; questi derivanti però non rincorporeranno mai l’oggetto nella sua integrità.

Al soggetto del desiderio resta impossibile, in quanto (a), cogliere qualcosa di sé come Sé intero, come Uno; allora, egli altro non può fare che identificarsi come oggetto dell’altro, oggetto tra altri oggetti del mondo. Questo identificarsi, e dunque, riconoscersi come oggetto del mondo, è sempre masochistico.

Se l’oggetto (a) non sta davanti al desiderio ma dietro, se esso è ciò che genera il desiderio, in che modo esso può essere riconosciuto? Riconoscersi come oggetti del proprio desiderio è sempre masochistico, ma il masochista lo fa sempre su una scena. Come avviene per Benjamin Malaussène, il quale si definisce fin da subito come “Il capro espiatorio” e vive tutta la sua vita da tale, oggetto del proprio desiderio e oggetto del desiderio sadico dell’Altro. Ma quando questa scena scompare o viene a mancare? Quando l’identificarsi con l’oggetto del desiderio viene meno? Quando viene il dubbio che non siamo “Il capro espiatorio”. È lì che si manifesta la presenza dell’oggetto (a) in quanto mancanza attraverso l’Altro.

Articolando lo schema completo di Inibizione Sintomo e Angoscia Lacan riprende il caso esposto da Freud di una giovane omosessuale, in cui una giovane ragazza di diciotto anni si invaghisce di una donna di dodici anni più grande di lei. La giovane manifesta esplicitamente il suo desiderio per la donna, al punto tale che tutta la città, genitori inclusi, sanno, sanno che ella desidera questa donna; ella è sotto lo sguardo di tutti, sotto lo sguardo dell’Altro. Quest’amore così apertamente manifestato, insieme ai ruoli che tutti i protagonisti ricoprono, è la scena in cui la giovane si muove abitualmente nel mondo. Questa scena in cui il soggetto si mostra attraverso i suoi atteggiamenti e comportamenti abituali è l’acting out. I rapporti tra le due continuano normalmente all’interno di questa scena fino a quando la giovane ragazza, a passeggio con l’amata, incontra il padre che le lancia uno sguardo di disapprovazione; l’amata, a disagio per quanto è successo, comunica alla ragazza che vuole chiudere la relazione. A quel punto la ragazza corre via e tenta il suicidio gettandosi da un ponte dal quale passa abitualmente la linea ferroviaria del tram. Il fuggire e il gettarsi giù dal ponte della ragazza è lo strappo di quella scena abituale che rappresenta la continuità del mondo della giovane, l’andare fuori, questo atto è il passaggio all’atto.

Ecco cosa segnala il segnale d’ansia dell’Io. Segnala, attraverso l’inibizione, l’impedimento, il turbamento e l’emozione che sta per apparire sulla scena (acting out), l’oggetto (a), l’angoscia. Riprendendo l’Unheimlichkeit freudiano è possibile porre l’Heim nel lato dell’acting out, nel lato i(a) dello specchio, nel lato di ciò che è familiare, mentre l’Unheim nel lato del passaggio all’atto, nel lato di ciò che non è familiare, nel lato į’(a) del collo del vaso (– φ). Così come accade alla giovane omosessuale, così accade nella storia del mago Sabbiolino, in cui il protagonista vive il suo acting out (la sua scena) nella rottura di ogni sua relazione, sentimentale o amicale che sia, sotto lo sguardo continuo e persecutorio dell’Altro paterno ed evirante. Fino a quando qualcosa non succede, succede che il protagonista in cima ad una torre vede il mago ed il suo sguardo guardarlo, allo stesso modo in cui la giovane omosessuale vede il padre ed il suo sguardo guardarla; egli si getta dalla torre sotto lo sguardo di tutti, mago/padre compresi, come la giovane si getta dal ponte sotto lo sguardo di padre e amante. Sotto lo sguardo dell’Altro.

Un objekt per essere desiderato deve essere proibito, poiché è solo attraverso la sua proibizione, la sua inafferrabilità, che possiamo desiderarlo, in modo contrario ogni oggetto sempre presente, sempre disponibile, non è desiderato ma goduto; l’angoscia nel suo resto (a) si situa proprio tra il godimento ed il desiderio. Per poter allora entrare nella dialettica del desiderio è fondamentale la presenza della mancanza, – φ. Da questo – φ scaturisce come resto l’oggetto piccolo (a), il quale, quanto si palesa, lo fa attraverso il manifestarsi Reale dell’angoscia.

L’angoscia si manifesta nel reale poiché essa è impossibilitata ad entrare nella dialettica della significazione significante del grande Altro. La funzione dell’angoscia è mediana rispetto al godimento e al desiderio. Godimento e desiderio in rapporto all’Altro, e nello specifico alla Domanda rivolta all’Altro: “Cosa sono io per te?”. Nel godimento questo oggetto (a) dove ricercarlo e collocarlo allora? E’ stato detto che non fa parte della significazione significante ma che è reale, il reale del corpo. E’ stato detto che non è davanti, ma dietro al desiderio, dietro l’oggetto inteso come objekt che serve al raggiungimento della meta del desiderio pulsionale. Non è stato detto che l’oggetto (a) non è unico ma multiplo, oggetti a. Questi oggetti a sono gli oggetti parziali del corpo pulsionale freudiano, orale, anale, fallico e, ne aggiunge altri due Lacan, scopico e sonoro. L’oggetto (a) scopico è stato la traccia di questo articolo, partendo dal DSM-5, per poi passare alla fobia del piccolo Hans, al perturbante della storia del mago Sabbiolino e allo schema dello specchio curvo tra i (a) e į’(a), la presenza/assenza e strutturazione dell’oggetto e della nostra identità.

Conclusione

Ciò che Freud in Inibizione Sintomo e Angoscia definisce come angoscia reale è qui definita come ansia. Si definisce ansia in quanto segnale dell’Io, ed essendo nell’Io si manifesta attraverso quel rapporto Immaginario del Soggetto nella cattura dello specchio mediante l’Altro, S A I, dove in S abbiamo i (a) e in I abbiamo į’(a ). Il rapporto i(a)- į’(a ) però non è fusionale, in į’(a ) l’oggetto piccolo (a) non viene preso, c’è uno scarto libidico, una x riconosciuto da Lacan come – φ. Nell’ansia l’oggetto di riferimento è l’oggetto percetto, l’oggetto immaginario nella sua presenza o assenza, questo oggetto immaginario entra nel simbolico in quanto cancellazione di una traccia. L’angoscia, differentemente dall’ansia, ha il suo oggetto non in un al di fuori del soggetto, in un esterno, ma in un interno pulsionale. Lacan articola l’oggetto piccolo (a), attraverso le sue diverse zone pulsionali, come fautore del desiderio. Secondo Lacan è a causa di questa strutturazione che si instaura il desiderio, desiderio che non va articolandosi esclusivamente nella sua dimensione Simbolica ma ha effetto nel Reale. L’angoscia entra nella scena quanto alla Domanda “Cosa sono io per te?”, qual è la mia identità in te, c’è in A una x. La sua entrata in scena scuota il corpo (R)eale.