Aspetti e conseguenze psicologiche nelle malattie dermatologiche della pelle: focus sulla Psoriasi

La psoriasi è da tempo riconosciuta per la sua connessione con effetti potenzialmente negativi sulla salute mentale. Quantificare il rapporto tra la psoriasi e le principali conseguenze psicologiche è importante al fine di identificare di quali disturbi di salute mentale i pazienti affetti da psoriasi possono essere particolarmente suscettibili. La psoriasi è spesso associata, oltre che a un disagio psicologico, anche alla presenza di stress cronico. Allo stress dunque è riconosciuto un ruolo importante nella genesi e nel mantenimento di numerosi disturbi dermatologici.

Genoveffa Malizia, OPEN SCHOOL PTCR MILANO

Psicodermatologia: la relazione tra mente e corpo

Le diverse patologie che coinvolgono la pelle possono avere delle ripercussioni sia sul piano psicologico sia sul piano sociale, pertanto risulta necessario tenere conto di questi aspetti tanto nella diagnosi, quanto nel trattamento e nella prognosi. (Mercan & Altunay, 2006).

In psicodermatologia, una disciplina che ha come oggetto di studio la relazione tra sistema nervoso, cognizioni, emozioni, personalità ed aspetti biologici e patologici, il nucleo fondante è la connessione cervello-pelle con linee di ricerca finalizzate alla determinazione dei risultati dell’interazione tra questi due organi (Jafferany, 2007)

Il primo lavoro che compare in letteratura su questo argomento è stato proposto da Ingram (1933), il quale considera la pelle come un’estensione della mente e si spinge ad affermare, che tra gli esami che si propongono di indagare la personalità debba esserci anche un esame delle condizioni esterne della pelle.

A livello clinico più di un terzo dei pazienti dermatologici presentano condizioni alle quali sono spesso associati fattori di natura psicologica (Savin & Cotterill, 1992).

I dermatologi infatti, ricorrono spesso, per i loro pazienti, a consultazioni psichiatriche, essendoci prove a favore che i fattori psicologici possano giocare un ruolo di fondamentale importanza in malattie croniche come la psoriasi (Capoore et al., 1998; Humphreys & Humphreys, 1998; Attah Johnson & Mostaghimi, 1995).

Grazie anche all’affermarsi del modello bio-psico-sociale, l’attenzione dei ricercatori si è spostata su altri aspetti più prettamente di interesse della psicologia come le strategie di coping, le configurazioni di personalità, gli stili di vita, la percezione della malattia ed infine il produttivo filone di ricerca riguardante la qualità della vita.

Nel corso degli anni si sono succedute alcune proposte di classificazione dei disturbi psicodermatologici. Non essendoci ancora un accordo univoco sulla nosografia di seguito verranno presentate quelle più significative.

Koo & Lee (2003) propongono una classificazione che prevede:

- Disturbi psicofisiologici: condizioni in cui il ruolo dei fattori psicosociali è rilevante e concorre all’esordio e/o al mantenimento del disturbo (es. Psoriasi, dermatite atopica).

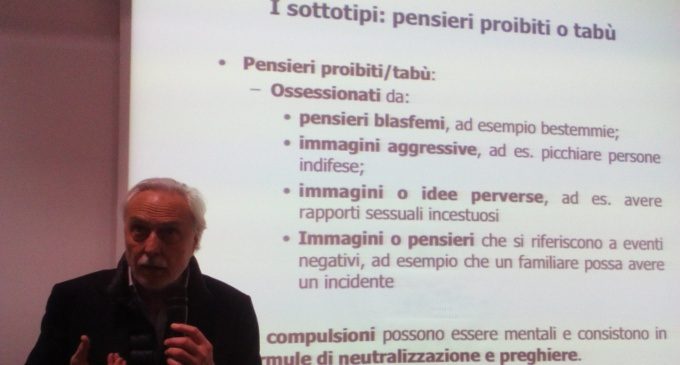

- Disturbi Psichiatrici con sintomi dermatologici: problemi a carico della pelle insorgono a causa del disturbo mentale (es. dermatiti in pazienti con disturbo ossessivo compulsivo).

- Disturbi dermatologici con sintomi psichiatrici: questa categoria include pazienti che sviluppano una sintomatologia psichiatrica dal momento che sono affetti da una patologia dermatologica.

Locala (2009) invece integra la proposta di classificazione precedente, utilizzando però una prospettiva più psicologica/psichiatrica, che prevede:

- Fattori psicosociali che influenzano malattie dermatologiche (es. psoriasi).

- Disturbi psichiatrici primari che si manifestano attraverso sintomi o lamentele cutanee (es. tricotillomania).

- Disturbi psichiatrici secondari emergenti dall’affrontare malattie cutanee (es. sintomi ansiosi e /o depressivi).

- Disturbi psichiatrici in comorbilità con disturbi della pelle.

L’ipotesi di partenza è che i pazienti con psoriasi abbiano un maggior rischio di diagnosi clinica di depressione, ansia, e tentato suicidio o ideazione suicidaria rispetto alla popolazione generale.

Caratteristiche della psoriasi e il suo impatto sulla qualità della vita

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica a carico della pelle, non contagiosa, che colpisce il 1,5-3% della popolazione (Griffiths & Barker, 2007), sia uomini che donne. Coinvolge infatti 130 milioni di persone nel mondo, 2 milioni solo in Italia (ADIPSO, Associazione Difesa Psoriasici), e può insorgere a tutte le età, ma in genere (nel 75% dei casi) il suo esordio avviene prima dei 40 anni.

Questa patologia si manifesta con la comparsa di placche eritematose (rosse), squamose ed argentee, dovute ad un aumento anomalo della produzione di cellule dello strato più esterno della pelle, in genere distribuite simmetricamente sui gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e talvolta sulle unghie, ma tutte le zone della cute possono esserne interessate. Nel 20% dei pazienti le lesioni sono diffuse a vaste aree della superficie corporea e nel 10-15% coesiste un’artropatia che causa dolore ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane assumendo così una funzione invalidante (Schon et al., 2005).

L’evoluzione generale della malattia è imprevedibile, ha un andamento cronico-recidivante, nel quale si alternano spontaneamente a fasi di riacutizzazione, un miglioramento e talvolta anche persistenti remissioni.

La psoriasi è anche da tempo riconosciuta per la sua connessione con effetti potenzialmente negativi sulla salute mentale. Quantificare il rapporto tra la psoriasi e le principali conseguenze psicologiche è importante al fine di identificare di quali disturbi di salute mentale i pazienti affetti da psoriasi possono essere particolarmente suscettibili.

La psoriasi è spesso associata, oltre che a un disagio psicologico, anche alla presenza di stress cronico. Allo stress dunque è riconosciuto un ruolo importante nella genesi e nel mantenimento di numerosi disturbi dermatologici (Al’badie, Kent & Grawkrodger, 1995).

In due dei più imponenti studi, che hanno coinvolto circa 6000 soggetti psoriasici in Norvegia, Zachariae et al. (2002) e Zachariae et al. (2004), hanno esaminato il ruolo dello stress nell’esordio della patologia: il 66% dei soggetti esaminati riferiva un peggioramento dei sintomi psoriasici in concomitanza con l’aumento dello stress percepito. Inoltre, la maggior parte dei soggetti che riferivano di essere “stress-reactors” erano femmine e presentavano una maggiore gravità della sintomatologia, alti livelli di connessione stress-psoriasi e un peggioramento nella qualità della vita.

La patologia però sottopone costantemente il soggetto a stress distruggendo le quotidiane routine con una conseguente ridotta capacità di perseguire valori e obiettivi di vita provocando un effetto negativo sulla qualità sulla vita (Choi & Koo, 2003; Kiebert et al., 2002; Husted et al., 2001; Krueger et al., 2001; Rapp, et al., 1999; Finaly & Coles, 1995).

La psoriasi incide infatti negativamente sulla qualità di vita delle persone che ne sono colpite, soprattutto nelle forme più estese o in quei casi dove le lesioni sono in zone del corpo esposte come le mani e la faccia, o particolari come la zona genitale (Mease & Menter, 2006).

Il dolore cutaneo colpisce circa il 42% dei pazienti mentre il disagio cutaneo circa il 37% (Yosipovitch, et al., 2000; McKenna, et al., 1997). Il dolore e il disagio cutaneo interferiscono negativamente con funzioni come il sonno, l’umore e la qualità di vita (Ljosaa, et al., 2010).

Purtroppo, la Psoriasi è anche una patologia incurabile e ha una caratteristica recidivante, per cui molti pazienti soffrono e vivono esperienze di vita fortemente stressanti e connesse a stress psicologico; di conseguenza riferiscono una pessima qualità di vita comparabile a quella di altri disturbi cronici. La credenza principale di una sottopopolazione di pazienti psoriasici è quella secondo cui la psoriasi sia appunto esacerbata dallo stress psicologico (Fordham, Griffiths & Bundy, 2012).

Notoriamente stimoli di diversa natura quali traumi fisici, infezioni od eventi psicologicamente stressanti sono in grado di agire come fattori inducenti la comparsa o l’aggravamento della psoriasi.

Sebbene nella gran parte dei casi la psoriasi è una malattia che di per sé non rappresenta un rischio per la vita, l’impatto sulla sfera psicosociale è di grande rilevanza ed è paragonabile a quello prodotto da altre malattie come artrite reumatoide, cancro e patologie cardiache croniche (Van de Kerkhof et al. 2002)

Ipotesi eziologiche della psoriasi: aspetti neurobiologici, fattori temperamentali e gli stressors

Sul piano patogenetico la psoriasi viene considerata una patologia determinata dall’interazione tra fattori genetici predisponenti e fattori ambientali scatenanti/aggravanti, come traumi, infezioni, radiazioni solari, farmaci e stress psicologico, capaci di innescare una reazione immunologica specifica prevalentemente mediata da linfociti T, con conseguente disregolazione dell’equilibrio citochinico (Di Nuzzo, Zanni & De Panfilis, 2007; Fabbri, 2004; Fabbri, Leigheb & Gelmetti, 2010).

La causa esatta di questo processo è ancora sconosciuta, tuttavia si sottolinea il ruolo di alcuni fattori genetici e ambientali (Ryan, 2010).

Diversi sono invece gli autori che hanno cercato di chiarire quale possa essere il ruolo delle caratteristiche temperamentali e di personalità sulla genesi, sviluppo e mantenimento delle malattie dermatologiche.

Le caratteristiche di personalità, ed in particolare quelle temperamentali, potrebbero giocare un ruolo importante nell’espressione di patologie dermatologiche.

Kilic et al., (2008), seguendo un approccio alla psoriasi di tipo bio-psico-sociale, hanno evidenziato elevati punteggi di una componente temperamentale, l’evitamento del danno, e bassi punteggi in una componente caratteriale, l’autodirezionalità. I risultati di questo studio delineerebbero il soggetto psoriasico a livello temperamentale come un soggetto inibito, schivo, preoccupato che i propri comportamenti possano avere delle conseguenze negative, mentre a livello caratteriale si distinguerebbe per avere un basso livello di accettazione di sé e un comportamento poco orientato al perseguimento di obiettivi.

A tal proposito, Janowski & Steuden (2008) ipotizzarono che la gravità della patologia, in questo caso la psoriasi, con il peggioramento del grado di qualità della vita percepita, potesse essere influenzata dal temperamento. Incrociando i dati risultanti da una misurazione dei tratti temperamentali, dell’indice PASI (Psoriasis Area and Severity Index) e da un questionario sulla qualità della vita (HRQL) essi dimostrarono che tratti temperamentali quali la perseveranza, l’attività, la reattività emozionale, la vivacità, la tolleranza risultano avere un effetto mediatore soprattutto sulla valutazione (appraisal) e sulla gestione (coping) dello stress. In sostanza l’effetto che la patologia viene ad avere sulla qualità della vita dipenderebbe sostanzialmente dalle diverse configurazioni temperamentali.

Il significato dello stress nello studio di tale patologia potrebbe essere quello delineato dalla consistente mole di ricerche effettuate che lo definiscono lungo tre categorie generali:

1) stressful life events: ad esempio, cambiamenti nell’assetto lavorativo, grave malattia personale, problemi finanziari;

2) stress psicologico e caratteristiche di personalità disadattive;

3) mancanza di supporto sociale (Gupta et al., 1989).

Verhoeven et al. (2009) hanno evidenziato una associazione significativa tra stress e gravità della patologia: in questo studio prospettico su 62 soggetti psoriasici, gli autori hanno sottolineato come elevati livelli di stressor quotidiani sembrano essere connessi ad un aumento nella gravità della patologia quattro settimane dopo l’evento stesso. Concludendo, lo stress potrebbe peggiorare la gravità di una psoriasi già in atto e agire anche influenzando negativamente l’aderenza ai trattamenti e l’outcome.

Le diverse rassegne della letteratura evidenziano che questa relazione è di tipo multifattoriale.

La psoriasi, ad esempio, potrebbe portare a sintomatologie depressive a causa della sua stigmatizzazione nei contesti sociali e sintomi quali ansia e depressione potrebbero essere la causa della psoriasi stessa (Szumański & Kokoszka,2001).

Psoriasi e comorbidità psichiatrica

Strategie di Coping

Diversi ricercatori si sono occupati di indagare se esistano delle particolari cognizioni che possano influenzare sia le strategie di coping sia l’outcome di pazienti psoriasici. La cornice teorica in cui si sono mossi la maggior parte degli autori è quella della self-regulation theory proposta da Leventhal et Al., (1980), la quale ipotizza che le persone, nel tentativo di affrontare una malattia cronica, cerchino di creare un sistema coerente di percezioni rispetto alla malattia e a loro stessi attraverso la costruzione attiva di rappresentazioni cognitive della patologia.

Queste rappresentazioni poi generano comportamenti, adattivi o meno, ed emozioni nella gestione della malattia che a loro volta vengono valutati dal soggetto in base ai loro effetti, il quale decide se utilizzarli in futuro in un meccanismo di autoregolazione.

La capacità di coping risulta infatti molto importante in questi pazienti: in quelli che utilizzano strategie di coping dannose come il nascondere le lesioni cutanee, evitare le altre persone e dire a se stessi che “gli altri non mi capiscono” si osserva una marcata riduzione della qualità di vita. Essa è migliore, invece, nei pazienti che parlano agli altri della propria patologia, in particolare spiegando che non è contagiosa (Choi et Al., 2005). Cercare supporto sociale, esprimere le proprie emozioni, cercare delle distrazioni e credere nella controllabilità e curabilità della propria patologia sono infatti meccanismi di coping associati ad un migliore funzionamento del soggetto (Scharloo, et Al., 1998; O’Leary CJ, et Al.,2004).

Per quanto riguarda il coping, Fortune et al. (2002) hanno utilizzato il Coping Orientations for Problems Experienced (COPE) per valutare le strategie di coping più frequentemente utilizzate da soggetti con psoriasi. Il coping sembra essere un fattore di mediazione tra la percezione della malattia e l’esito dei trattamenti. I risultati hanno evidenziato che le strategie di coping sono un importante fattore di rischio per l’insorgenza di una sintomatologia ansiosa (strategie focalizzate sull’emozione, sull’evitamento) e depressiva (distanziamento). Influiscono anche sulla preoccupazione ossessiva di questi soggetti circa la loro patologia (worrying). Altri studiosi hanno invece evidenziato che la negazione, il distacco comportamentale e l’abuso di sostanze e alcol (misurati con il Brief COPE) sono dei fattori di rischio per l’insorgenza di una sintomatologia psicopatologica in questi soggetti (Finzi et al., 2007). Le risorse soggettive per affrontare patologie croniche come quelle cutanee si suddividono in risorse personali, relativamente costanti, e fattori sociali che esercitano la loro influenza sui tentativi di ciascun individuo di fronteggiare lo stress.

Quindi il supporto sociale (che secondo lo studio di Jankovic, 2009, è un fattore protettivo), le strategie di coping in generale, autostima ed autoefficacia, ottimismo, assertività, Locus of control, sono tutti fattori importanti nel processo di accettazione di una patologia cronica (Kupfer et al., 2003).

Alcuni studi hanno, infatti, evidenziato come questi soggetti non solo devono essere in grado di gestire la cronicità della loro patologia, ma spesso si trovano a dover affrontare anche problemi legati allo stress, alle relazioni sociali e alla regolazione ed espressione delle proprie emozioni (Naldi et al., 2001).

Le influenze personali, i tratti di personalità, il modo soggettivo di affrontare gli eventi stressanti (coping) ed il deficitario riconoscimento delle proprie emozioni (alessitimia), sembrano fattori di rischio che influenzano l’insorgenza, il mantenimento e l’esacerbazione di tale patologia.

Aspetti emotivi della psoriasi

Le emozioni che molto spesso vengono sperimentate dagli psoriasici sono: depressione, vergogna, preoccupazione, rabbia e irritazione; i problemi funzionali riportati più spesso sono: “la malattia mi impedisce di lavorare e avere hobbies”, “ha un impatto sulla mia vita sociale” e “ha un effetto sulle mie relazioni” (Ginsburg & Link, 1989). Lo stigma viene definito come un marchio biologico o sociale che esclude la persona dal contesto sociale, screditandola e turbandone le interazioni con gli altri (Jones, Farina, Hastorf, Markus & Miller, 1984). In tutto questo, la vergogna assume quindi un ruolo importante e infatti è una delle emozioni più frequentemente sperimentate dai soggetti psoriasici, soprattutto tra le donne e nei soggetti con una psoriasi di lunga durata.

I sentimenti di vergogna possono avere un’influenza forte sulla vita sociale, riducendo le opportunità lavorative e relazionali; ad esempio possono essere compromesse le relazioni sessuali, e i sintomi di malessere in generale possono persistere nonostante un evidente miglioramento clinico della psoriasi (Sampogna, Gisondi, Tabolli & Abeni, 2007).

Un’altra emozione analizzata da Sampogna et al. (2012) è la rabbia, che sembra essere un fattore di rischio significativo per l’insorgenza in questi pazienti di disturbi cardiovascolari ed è spesso associata anche ad una sintomatologia depressiva. Come tratto di personalità, la rabbia può intaccare la capacità dei soggetti psoriasici di far fronte allo stress (Diong & Bishop, 1999).

Alti livelli di rabbia, infatti, sembrano aumentare la probabilità di avere un esordio precoce della psoriasi (Gupta et al., 1996).

Un altro sintomo maggiormente esperito dagli psoriasici è la preoccupazione patologica (pathological worrying), che nella sua forma più estrema può avere un effetto significativo e dannoso sull’outcome dei pazienti (Fortune et al., 2003; Fortune et al., 2002). La preoccupazione degli psoriasici per un peggioramento della patologia dermatologica è molto frequente nelle donne e nei pazienti con una psoriasi grave. Quindi, la rabbia, la vergogna e la preoccupazione eccessiva portano con sé un’alta probabilità di problemi clinicamente significativi. Per questo dovrebbero essere presi in dovuta considerazione nella fase di valutazione dei pazienti psoriasici, che per questo potrebbero ricevere maggiore attenzione clinica e di conseguenza beneficiare di interventi psicologici aggiuntivi prima e durante il trattamento medico.

Aspetti Psicologici della psoriasi

La psoriasi è infatti correlata con problemi psicologici quali bassa stima di sé, una distorta immagine di sé e del proprio corpo, disfunzioni sessuali, ansia, depressione e ideazione suicidaria.

Gli individui affetti da psoriasi, infatti, sperimentano ogni giorno situazioni di stigmatizzazione sociale e di rifiuto con un effetto profondo sull’immagine di sé, sulla fiducia in se stessi e sul senso di benessere in generale. Inoltre, in molti studi differenti, i pazienti con psoriasi riferiscono sentimenti di imbarazzo e vergogna e mostrano alti livelli di rabbia rispetto alla popolazione generale (Conrad et al., 2008; Magin, Adams, Heading, Pond & Smith, 2009). Queste emozioni spesso sfociano in veri e propri cambiamenti nel comportamento, quali l’evitamento di contesti pubblici o di situazioni in cui la pelle potrebbe essere esposta: in questo modo riducono la possibilità di una vita sociale e inibiscono le relazioni con gli altri.

Nei soggetti affetti da psoriasi il ruolo degli schemi cognitivi ed emotivi maladattivi è stato spesso collegato a un’alta comorbilità psichiatrica e a stress psicologico: alcuni di questi schemi (vulnerabilità al pericolo e difettosità) sembrano predire la comparsa di sintomi d’ansia e depressione e isolamento sociale, indipendentemente dall’età o dalla durata della patologia, per questo si è ipotizzato l’inserimento di una schema-focused therapy nel trattamento degli psoriasici. (Mizara, Papadopoulos & McBride, 2012).

La comorbilità psichiatrica sembra essere molto frequente nei soggetti con psoriasi e, tra i vari disturbi mentali, la depressione maggiore sembra essere quella più sperimentata, soprattutto se si pensa che il legame tra psoriasi e depressione non è solo di tipo psicopatologico, ma anche biologico (circolo vizioso: alterazione della psoriasi-alterazione della qualità di vita-depressione); è stato comunque evidenziato che un miglioramento nella psoriasi non determina, nonostante questo legame, un miglioramento dei sintomi depressivi. Inoltre, è noto che i pazienti depressi abbiano una cattiva compliance al trattamento (Misery, 2012).

Per valutare la gravità della malattia, è necessario utilizzare un indice che tenga conto sia dello stato fisico del paziente sia di quello psicologico ( Gupta et Al., 1989; Serville, 1977). Gli indici validati più frequentemente utilizzati nella pratica clinica per misurare la gravità della psoriasi in termini di coinvolgimento fisico sono l’indice di superficie corporea ( Marks R, Barton S, Shuttleworth D, Finlay AY, 1989) , il PASI (Psoriasis Area and Severity Index), Van de Kerkhof, 1977.

Alcuni degli strumenti per la valutazione degli impatti psicologici e sociali della psoriasi sono l’Hospital Anxiety and Depression Scale (Lewis G, Wesley S, 1990) l’Illness Perception Questionnaire (Weinmann J, Petrie KJ, Moss-Morris R, Horne R, 1996), Psoriasis Disability Index (Finlay AY, Kelly SE, 1987), Dermatology Life Quality Index (Finlay AY, Khan GK, 1994) e il CES-D che valuta gli aspetti Depressivi (Radloff LS., 1977).

I pazienti psoriasici sono dunque particolarmente vulnerabili a una sintomatologia depressiva a causa dello stress causato dalla loro disabilità, e sembra probabile che una malattia cronica e grave tale come la psoriasi può portare a un disturbo depressivo maggiore ( Gupta et Al, 1998). Tuttavia, uno studio ha dimostrato che i dermatologi hanno la tendenza a sottostimare la presenza di comorbilità psichiatrica tra i loro pazienti (Wessely SC, Lewis GH.,1989; Sampogna F, Picardi A, et Al., 2003)

Nel 1993, Gupta et al. hanno riportato una correlazione statisticamente significativa tra la gravità della psoriasi e la gravità della depressione. Nel 1998, gli stessi autori (Gupta et al., 1998) hanno osservato che, rispetto ad altri gruppi di pazienti dermatologici, i pazienti psoriasici mostrano alti punteggi di depressione, una prevalenza di ideazione suicidaria del 2,5% in pazienti ambulatoriali e del 7,2% in pazienti ricoverati. La prevalenza di ideazione suicidaria in pazienti psoriasici è superiore a quella riportata in altri studi su pazienti di medicina generale (Cooper-Patrick L.,1994;Olfson et al.,1996). In una precedente relazione, si è osservato che la psoriasi ha un maggiore effetto avverso sulla qualità della vita nei pazienti più giovani rispetto ai loro colleghi più anziani, mentre la sintomatologia depressiva sembrava essere anche più diffusa tra le donne ( Gupta et al.,1995). In questi casi, il trattamento con farmaci antidepressivi può anche essere utile nella gestione complessiva della psoriasi (Gupta et al.,2001).

Recentemente, i risultati di un ampio studio europeo che coinvolge 18.000 pazienti ha dimostrato che la psoriasi influisce negativamente sulla vita di molti pazienti con un impatto significativo su tutte le attività di vita quotidiana (Dubertret L., 2003)

La comorbilità psicologica dunque può influire negativamente sul decorso della malattia, ed è probabile che i pazienti con psoriasi trarrebbero benefici se si affiancasse alle cure mediche dermatologiche anche il trattamento psicologico della depressione. È essenziale considerare l’associazione di depressione e psoriasi nella gestione complessiva della malattia.

Conclusioni

Le patologie dermatologiche risentono dunque delle dimensioni emotive del soggetto e vari eventi di vita possono determinare un notevole disagio psicologico e ripercussioni emotive soprattutto in soggetti particolarmente sensibili. Alcuni studi hanno dimostrato che l’espressività della patologia dermatologica potrebbe dipendere dalla differente modalità di interpretazione degli eventi e dalla particolare sensibilità allo stress, oltre che da una maggiore difficoltà ad esprimere i propri sentimenti e le emozioni (Savron, Montanaro, Landi & Bartolucci, 2001).

La maggior parte dei pazienti riporta esperienze negative con il personale medico a causa di una cattiva comprensione da parte dei dermatologi degli aspetti psicologici (importantissimi invece per i pazienti) che la psoriasi implica. I pazienti ritengono, infatti, che il personale medico sia insensibile alla loro sofferenza emotiva, che banalizzi la loro condizione e che dia poco tempo alle informazioni specifiche. Molti psoriasici percepiscono i medici come tecnici sanitari che prescrivono loro solo il trattamento adatto alla loro condizione fisica e non tengono conto degli aspetti emotivi o sociali ad essa connessi (Magin et al., 2009).

Feldman, Behnam, Behnam & Koo (2005) ritengono che coinvolgere i pazienti nella gestione della malattia faccia parte integrante del processo di cura, e educare i medici a riconoscere il disagio psicologico potrebbe essere un passo in avanti verso un trattamento di tipo multidimensionale nella cura della Psoriasi (Evers et al., 2005).

Una buona relazione medico-paziente, una buona soddisfazione per il trattamento e per la qualità delle cure ricevute sono associate ad alti livelli di aderenza ai trattamenti (Altobelli, et al., 2012; Ribera, et al., 2011; Gokdemir, et al., 2008; Atkinson, et al., 2004; Renzi, et al., 2002).

Prescrivere terapie in linea con le preferenze del paziente potrebbe migliorare la sua relazione con il personale medico e portare ad un approccio personale ed individualizzato (Bewley & Page, 2011).

Inoltre, per una maggiore compliance bisognerebbe aumentare la consapevolezza del paziente sulla relazione tra psoriasi, disturbi mentali e disagio psicologico (es. abuso di sostanze; Hayes & Koo, 2010).

Il ruolo che lo psicologo potrebbe avere – attuando in questo modo un’effettiva presa in carico globale del paziente – potrebbe svolgersi nell’aiutare il soggetto a riconoscere eventuali cognizioni distorte, percezioni rigide di malattia e strategie di coping disadattive, nonché aiutarlo a fronteggiare le emozioni negative attraverso interventi che spaziano dalla psico-educazione alla vera e propria psicoterapia. Inoltre potrebbe affiancare il medico aiutandolo a curare quegli aspetti comunicativi indispensabili per creare una buona relazione medico-paziente indispensabile per creare una alleanza terapeutica funzionale.

È stato riscontrato, infatti, che i pazienti psoriasici che hanno seguito un approccio integrato (Psoriasis Symptom Management Programme – PSMP: è un programma di gestione di tipo cognitivo-comportamentale) per sei settimane, dopo sei settimane di follow up hanno evidenziato un miglioramento nei sintomi psoriasici, nei sintomi ansiosi e depressivi e nello stress percepito (Fortune et al., 2002).

Christine Bundy ha effettuato una revisione degli interventi psicologici disponibili per le persone affette da psoriasi. La terapia cognitivo comportamentale condotta a livello individuale, online o in gruppo è sicuramente il trattamento più studiato. È risultato evidente che una terapia cognitivo comportamentale focalizzata sulle emozioni ha un effetto positivo sulla psoriasi, sullo stress e sulla qualità di vita individuale (Zachariae et al., 1996; Fortune et al., 2002, 2004; Bundy et al., 2013).

Quindi il successo terapeutico si trova in un approccio di valutazione globale del paziente, grazie alla collaborazione dei diversi professionisti che collaborano per colmare il divario tra la valutazione mentale e fisica nella pratica clinica quotidiana.