Il Neo-Funzionalismo e le Neuroscienze

La persona come un organismo complessivo e integrato corpo-mente, costituito da vari Sistemi profondamente interrelati: questa è una delle concezioni fondamentali che costituiscono l’area di pensiero del Neo-Funzionalismo. Il Neo-Funzionalismo guarda al funzionamento degli organismi viventi, guarda a ciò che è alla base di comportamenti, atteggiamenti, parole, pensieri.

Il Neo-Funzionalismo e Sistemi Integrati

Da tempo mi occupo di guardare alla persona come un organismo complessivo e integrato corpo-mente, costituito da vari Sistemi profondamente interrelati. Questa è una delle concezioni fondamentali che costituiscono l’area di pensiero del Neo-Funzionalismo che sono andato curando e costruendo sin dagli anni 80. Guardare alla persona intera, con tutti i relativi aspetti psicocorporei che la costituiscono, è oramai qualche cosa che non può essere più trascurato, perché mente e corpo non sono aspetti separati, e neanche le due facce di una medesima medaglia, ma sono una unitarietà inestricabile, che se non viene compresa in questo modo non può essere veramente studiata, affrontata e curata: la nuova frontiera del sapere non può che muoversi su questa concezione.

Ma cosa sono i Sistemi Integrati?

Sono l’insieme di tutte le Funzioni psicocorporee che costituiscono il Sé, raggruppate, però, nei Sistemi che le varie discipline scientifiche studiano il più delle volte separatamente (Rispoli, 2016).

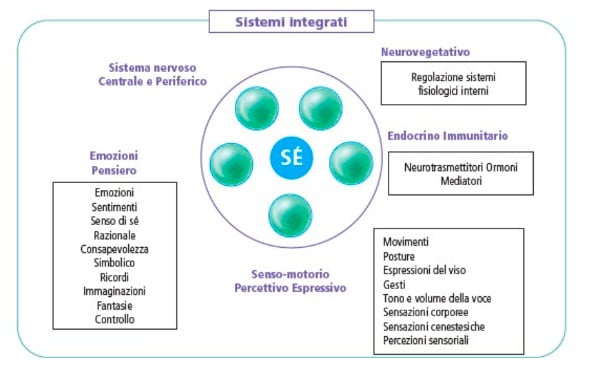

Oggi sappiamo con molta chiarezza che i vari Sistemi psico-corporei sono integrati tra di loro: Sistema Nervoso Centrale, Sistema Nervoso Periferico, Sistema Neurovegetativo: tutti interconnessi tra di loro e con il Sistema Endocrino, il Sistema Immunitario, il Sistema Emozionale, Cognitivo, Ideativo, Percettivo (modulazione, creazione e percezione di emozioni, vissuti, pensieri), nonché, non ultimo per importanza, il Sistema Sensoriale – Posturale – Motorio (Fig. 1).

Fig. 1: I Sistemi Integrati

Come siamo arrivati a queste nuove conoscenze?

Indubbiamente alcune importanti spinte in questa direzione sono venute dalle moderne concezioni e dalle nuove scoperte delle neuroscienze.

Da tempo sappiamo, ad esempio, che condizioni emotive e affettive positive producono modificazioni reali e concrete persino a livello neuronale, facilitando la creazione di sinapsi, ma anche di neuroni e relativi pattern di connessione (Siegel, 1999).

Ma è anche importante chiarire che queste scoperte devono poi essere incluse in un quadro teorico complessivo che le riversi nella scienza della psicoterapia. Non è più pensabile che una branca così importante per la salute e il benessere come la psicoterapia possa non tener conto degli avanzamenti delle discipline scientifiche che si occupano dell’uomo.

Da tempo ho sviluppato un quadro teorico di tal genere, cercando di superare la scissione mente-corpo costruendo la teoria delle Esperienze di Base e la concezione di un Sé unitario e integrato costituito da Funzioni psicocorporee. Nasce così un’area di pensiero che possiamo definire Neo-Funzionalismo, perché guarda al funzionamento degli organismi viventi, guarda a ciò che è alla base di comportamenti, atteggiamenti, parole, pensieri.

Il Neo-Funzionalismo

Il Neo-Funzionalismo si basa sui concetti di Funzionamenti e di Organizzazione (Rispoli, 2004-2016).

La psicologia Funzionale guarda alla persona nella sua interezza, corpo-mente: un insieme unitario e integrato in cui non c’è una mente che controlla tutto dall’alto, ma una circolarità di funzionamenti a tutti i livelli. Il Sé, allora, è l’Organizzazione delle Funzioni sia psichiche che corporee dell’organismo umano. Funzioni che, con la medesima importanza, sono tutte presenti e integrate tra di loro fin dalla nascita. Non sono “parti” ma ciascuna Funzione rappresenta l’intero Sé, affrontando così il problema delle parcellizzazioni e degli eccessivi riduzionismi.

La teoria fondamentale della psicologia Funzionale è quella delle Esperienze di Base del Sé (EBS). Il bambino si sviluppa spinto dalla motivazione di soddisfare i bisogni fondamentali della vita, e lo fa attraversando determinate esperienze indispensabili per una esistenza sana, armoniosa, in grado di sviluppare tutte le potenzialità dell’individuo; motivo per cui sono chiamate Esperienze di Base (Rispoli, 2004). Ogni Esperienza di Base è poi definita da una particolare configurazione di Funzioni posizionate in una precisa posizione dell’intera gamma tra le due polarità in cui esse possono collocarsi (Rispoli, 1996, 2004).

Le Esperienze di Base devono essere attraversate più volte e in modo positivo (in differenti situazioni) per diventare vere e proprie capacità nell’adulto, che io ho chiamato Funzionamenti di fondo, perché sono alla radice di comportamenti, parole, pensieri, atteggiamenti. Se le Esperienze di Base non sono aiutate dall’ambiente circostante (in primis la famiglia) possono restare carenti o alterate e inquinate da modalità e funzionamenti che non dovrebbero essere presenti in quella determinata EBS (ad esempio: la Forza Calma inquinata da rabbia esplosiva o rancorosa, o da insicurezza; il Prendersi l’altro inquinato da paure e da senso di impotenza).

Quando una Esperienza di Base non è vissuta in modo pieno e adeguato, alterazioni e carenze non permettono che diventi una piena capacità, un Funzionamento di fondo, e la persona si trova priva di alcune modalità che sono comunque importanti nella vita: nella relazione con sé stessi e con gli altri. È da carenze e alterazioni che hanno origine, poi, malesseri, disturbi, patologie.

Alcune concezioni delle neuroscienze relative all’integrazione mente-corpo

Guardiamo qui di seguito ad alcuni punti tra quelli più interessanti e avanzati delle neuroscienze, e che possono avere stretto collegamento con la psicoterapia in generale e con quella che opera sul mentale e corporeo in particolare.

Quello che in ogni caso emerge è la necessità di una teoria generale che guardi in modo integrato alla complessità del sistema umano, così come il Neo-Funzionalismo sta facendo da tempo (Rispoli, 2004-2016).

Non si può non essere d’accordo con Edgar Morin (1985) quando sostiene che la conoscenza è un fenomeno multidimensionale e che c’è bisogno di una teoria transdisciplinare che si sforzi di abbracciare l’oggetto, l’unico oggetto, continuo e discontinuo a un tempo, della scienza: la physis, cioè la totalità delle cose che esistono, che nascono, che vivono, che muoiono. Physis, in questo significato, è il mondo della vita sulla nostra terra.

L’intreccio tra pensiero razionale ed emotività

L’intelligenza è aiutata da emozioni positive, da condizioni favorevoli create dalle figure adulte e dall’ambiente circostante, condizioni che possono conservare e rendere piene e complete le Esperienze fondamentali che il bambino attraversa nella propria vita (le Esperienze di Base del Sé). È oramai superata l’idea che l’intelligenza possa svilupparsi in presenza di frustrazioni, di carenze affettive, di mancanze. Al contrario, una buona intelligenza ha bisogno di un ambiente accogliente capace di soddisfare i bisogni profondi del bambino (Goleman, 1997). Ed è perciò importante assicurare ai piccoli un buon attraversamento di tutte le Esperienze di Base coinvolgendo pienamente anche il corpo e i suoi Sistemi, in particolare quelli Sensoriali e Motori.

L’importanza del mondo sensoriale nella costruzione di significati

Non è il “mondo cognitivo e simbolico” che produce e regola le nostre sensazioni; anzi, possiamo dire che è quasi il contrario: è il mondo cognitivo a svilupparsi sempre di più e sempre meglio grazie alla presenza delle molteplici, importanti sensazioni in cui siamo immersi (R. Damasio, 2000, 2012). Le sensazioni ci guidano e ci forniscono la base fondamentale per orientarci nel nostro cammino e nel nostro agire, e le sensazioni vengono dal nostro organismo nella sua interezza. Possiamo ben dire, allora, che siamo di fronte a fenomeni e funzionamenti integrati, dove non è più possibile sostenere la priorità della mente, vederla come un’entità che regola tutto il resto gerarchicamente dall’alto; bisogna invece vederla come un elemento dell’insieme di Funzioni, della organizzazione di Funzioni che concorrono tutte, con la medesima importanza, a costituire il Sé complessivo della persona.

La presenza di movimenti e posture (ma anche di precise attivazioni fisiologiche) nell’insorgere delle emozioni

Le emozioni (come già aveva scoperto James all’inizio ‘900) non sono solo un vissuto intrapsichico, una rappresentazione mentale, visti come elementi astratti che hanno la loro unica origine nelle strutture del Sistema Nervoso Centrale (P. Lang, 1994; J. Prinz, 2004; J.R. Angell 1907). Sono, invece, legate ai movimenti e al loro modo caratteristico di essere, alle posture che la persona assume, all’attivazione di vari sistemi fisiologici: dalla respirazione al Sistema Neuroendocrino; il tutto connesso in maniera indissolubile alle strutture del sistema Nervoso Centrale, e in particolare (ma non solo) all’area limbica e all’ipotalamo.

Inoltre, gli avvenimenti del passato possono aver modificato il funzionamento di movimenti e posture (ma anche di Sistemi Fisiologici interni) lasciando delle “tracce” permanenti, delle stereotipie di funzionamento, che costituiscono la memoria periferica. Questi funzionamenti, non più mobili ma stereotipati, si attivano quando noi agiamo, mettendo in movimento l’organismo intero e la sua memoria, e ci trasmettono percezioni ed emozioni alterate e non collegate alla realtà del momento, ma collegate chiaramente ai funzionamenti complessivi alterati del nostro Sé.

Superamento della concezione cibernetica del cervello

Oggi viene contestata l’idea che il cervello possa essere paragonato realmente ad un computer. Niels Bohr (1963) ha sostenuto che i processi fisici che danno luogo all’attività mentale sono sicuramente processi quantistici. E Penrose sostiene che nel cervello succedono cose che un computer non può fare (1996). Da un’epistemologia causale-lineare si passa a un’epistemologia circolare, secondo cui a determinare un fenomeno o un evento non vi è una sola causa ma tante concause e ogni evento, a sua volta, agisce sulle cause che lo hanno prodotto.

Nessun algoritmo ci permetterebbe di reagire in modo così efficace e variato con l’ambiente come riesce a fare l’essere umano. Solo la continua alternanza di variazione e selezione delle opzioni più efficaci ce lo permette.

Ma le opzioni più efficaci nell’agire nel mondo non sono altro, in effetti, che determinati Funzionamenti di fondo aperti e consolidati (con tutte le loro varie coloriture e sfumature), che la persona può scegliere ed utilizzare nel modo migliore possibile in tutte le occasioni di vita. Funzionamenti di fondo che possono esistere solo se supportati da tutti i Sistemi integrati e funzionanti del Sé.

I contributi di alcuni neuroscienziati

Guardiamo adesso, in modo più specifico, ad alcuni contributi di autorevoli voci nel campo delle neuroscienze che conducono proprio in queste direzioni.

Marvin Minsky

Minsky, matematico e neuroscienziato, considerato tra i padri dell’intelligenza artificiale, è uno dei più accesi sostenitori della plasticità del cervello e dei suoi funzionamenti. Oggi la ricerca ha sviluppato notevolmente la possibilità di individuare le zone del cervello “accese” durante determinate attività della persona; alla fine sembra sempre più probabile l’ipotesi di Minsky secondo cui le Funzioni mentali superiori non hanno una sede specifica, ma nascono da interazioni fra entità elementari di cui è fatto il cervello (1989). Ci troviamo di fronte ad una visione molto avanzata, nella quale si parla di organizzazione di entità elementari e non di luoghi gerarchizzati del cervello.

Roger Penrose

Anche Penrose – che abbiamo già citato – va nella direzione dell’integrazione corpo-mente, sostenendo che alla base della percezione ci siano in modo indiscutibile processi fisici non algoritmici, vale a dire non simulabili con il classico modello cognitivista della cibernetica. Esistono delle differenze intrinseche e ineliminabili fra l’intelligenza artificiale e l’intelligenza dell’uomo. E per quest’ultima si tratta piuttosto di interazioni di tipo quantistico che originano appunto variabilità della coscienza (1996).

Roger Penrose ha teorizzato la non-localizzazione quantistica, cioè la capacità di collegamento istantaneo e la plasticità che permettono una continua ristrutturazione delle connessioni neuronali e del verificarsi della coerenza quantistica, da cui si genera la coscienza. L’uomo può compiere operazioni che non sono riconducibili alla logica formale, come sapere la verità di asserzioni non dimostrabili o risolvere il problema della terminazione.

Siamo di fronte a sistemi S-O-O-R che, per la produzione della risposta (R), tengono in considerazione oltre all’Organismo come sistema che reagisce agli stimoli (S), anche l’Organizzazione volta per volta differente dell’organismo: l’organizzazione delle Funzioni del Sé – diremmo noi (Rispoli, 1993).

È inoltre interessante sapere che Penrose, come Popper (1975), sostiene che la scienza è comunque una strada che conduce sempre di più alla realtà attraverso le sue leggi di funzionamento (2005).

Gerald Edelman

Secondo Edelman i circuiti cerebrali si sviluppano anch’essi con modalità evoluzionistiche, che dipendono dal fatto che tali circuiti siano intensamente e continuamente attivati o meno.

Edelman (1995), dunque, sostiene una teoria di selezione darwiniana per le strutture cerebrali, la Teoria della Selezione dei Gruppi Neuronali, secondo cui lo sviluppo e il funzionamento del cervello sono governati da variazione e selezione, proprio come l’evoluzione delle specie. D’altra parte, si sa che anche i ricordi sono “plastici” e si modificano ogni volta che vengono richiamati dalla memoria a seconda delle situazioni del momento (Edelman, 1991; Rispoli, 2016).

Come l’ambiente fa sì che alcune mutazioni genetiche sopravvivano e altre scompaiano, così gli stimoli provenienti dall’ambiente e dal resto dell’organismo fanno sì che alcuni gruppi di neuroni si sviluppino maggiormente e altri meno. Il processo è quindi guidato dall’ambiente e non è scritto nei geni, che governano solo le primissime fasi di formazione del Sistema Nervoso.

Questo vorrebbe dire che sarebbe una selezione di determinati gruppi neuronali a spiegare funzioni superiori e coscienza; e che i neuroni più frequentemente attivati per determinate attività sono quelli che possono sostenere capacità importanti per la persona (proprio come le Esperienze di Base che si consolidano se aiutate dall’ambiente circostante, se attraversate più e più volte positivamente dal bambino, in varie situazioni e differenti contesti).

Si sa, inoltre, che gruppi di neuroni lavorano in sintonia tra di loro. Anche questo meccanismo compare spontaneamente e viene favorito dall’ambiente, perché è vantaggioso. Fa sì, per esempio, che la percezione visiva di una scena sia tutt’uno con quella acustica e quella tattile; il che è di ulteriore sostegno alla teoria dell’integrazione già presente nel bambino (Rispoli, 2004).

Le Esperienze di Base vissute più e più volte positivamente possono consolidare connessioni neuronali esistenti, indurre nuove sinapsi, evitare che sinapsi e neuroni non utilizzati vengano eliminati e “potati”; possono influenzare persino la guaina dei neuroni aumentando la velocità di conduzione dei segnali elettrici (Siegel 1999).

Daniel Siegel

Siegel ha dato un notevole contributo alla comprensione del funzionamento umano, facendo notare come la mente sia un complesso intreccio di elementi cognitivi e affettivi, e dunque uno strumento fondamentale nella relazione, ma che viene modificato dalla relazione stessa, e dunque in una interconnessione reciproca profonda.

Ha dimostrato – come abbiamo già visto – l’importanza del contatto fisico, addirittura nello sviluppo neuronale.

Siegel, inoltre, sostiene che in psicoterapia il terapeuta si deve sintonizzare con il paziente attraverso l’uso della voce, il linguaggio del corpo e la risonanza emozionale e cioè in un contatto e in una condivisione che non possono essere solo verbali e cognitivi.

Daniel Goleman

Già recenti studi effettuati dal portoghese Antonio Damasio (2000) hanno dimostrato che la maggior parte delle nostre scelte e decisioni non sono il risultato di una disamina solamente razionale: in molti casi, infatti, l’apparato emotivo costituirebbe una sorta di “percorso abbreviato”, capace di farci raggiungere una conclusione adeguata in tempi utili.

Ma di intelligenza emotiva si è occupato specificamente Daniel Goleman (in un discorso molto vicino alle concezioni di Siegel) sostenendo che l’intelligenza non può essere considerata come staccata dal piano dell’emotività, e riconoscendo in modo pieno l’intreccio profondo (l’integrazione) di più piani del Sé (1997).

La nozione di intelligenza emotiva si articola in due principali sottocategorie:

- Le competenze personali, che sono riferite alla capacità di cogliere i diversi aspetti della propria vita emozionale;

- Le competenze sociali, che sono relative alla maniera con cui comprendiamo gli altri, a quell’insieme di caratteristiche che ci permettono di relazionarci positivamente con gli altri e di interagire in modo costruttivo con essi.

Una delle componenti più importanti è costituita dall’empatia, ossia dalla capacità di riconoscere le emozioni e i sentimenti negli altri, ponendoci idealmente nei loro panni.

Secondo Goleman, l’intelligenza emotiva si può sviluppare attraverso un adeguato allenamento, diretto soprattutto a cogliere i sentimenti e le emozioni, nostri e altrui, indirizzandoli in senso costruttivo. Se, infatti, l’intelligenza legata al QI tende a stabilizzarsi intorno ai 16 anni (per incominciare lentamente a declinare negli anni della maturità), l’intelligenza emotiva può essere migliorata nel corso di tutta la vita.

Il Neo-Funzionalismo oggi, con la sua specifica visione, sostiene che l’intelligenza sia una capacità che può essere definita ancora più complessivamente, come intelligenza dell’intero Sé (intelligenza globale), con i suoi pani cognitivi ed emotivi, ma anche posturali, motori, sensoriali, nonché neurovegetativi, psicofisiologici e psicobiologici (Rispoli, 2016).

Antonio Damasio

Infine, ma non certo ultimo per importanza, riportiamo il pensiero di Antonio Damasio, lo studioso che maggiormente ha rivelato la centralità dei processi fisiologici e corporei nel costituirsi della coscienza e nell’organizzazione del Sé. Damasio sostiene che le emozioni sono risposte psico-fisiologiche che mirano a ottimizzare le azioni con cui l’organismo interagisce con il mondo che lo circonda; e la stessa coscienza è un tipo particolare di sentimento. Il tutto contro la tradizione cartesiana che separa nettamente la mente dal corpo. L’attenzione degli studiosi dovrebbe soffermarsi, continua Damasio, sulla relazione corpo-mente-cervello. (Damasio, 2012).

La coscienza emerge solo quando il cervello acquisisce la capacità di raccontare una storia senza parole che si svolge all’interno del corpo, storia la cui trama nasce dagli stati interni del corpo in continuo cambiamento e dai mutamenti che nel corpo avvengono nel suo incontro col mondo. (Damasio, 2003).

Il Proto-Sé, continua Damasio, è “una collezione coerente di configurazioni neurali che formano istante per istante le mappe della struttura fisica dell’organismo nelle sue numerose dimensioni” (Damasio, 2003, p. 189). Tutte queste mappe sono coinvolte nel processo di regolazione dello stato dell’organismo (Damasio, 2003).

I processi di regolazione dell’intero Sé, dell’intero organismo, salgono così in primo piano, e su di essi bisognerà sempre di più concentrare l’attenzione guardando alle interrelazioni dei vari Sistemi Integrati, attraverso focali che permettono di scoprire relazioni significative e operativamente utili, come, per esempio quella dei Funzionamenti di fondo.

Neuroni bimodali, neuroni-specchio

Nello schema neurologico classico si pensava (fino a qualche tempo fa) che il sistema motorio avesse un ruolo secondario, un ruolo puramente esecutore. Si riteneva che ci fosse una gerarchia in cui la percezione e la cognizione mandassero degli “ordini” al sistema motorio,

Ma le recenti scoperte, con lo studio del funzionamento di aree prefrontali e parietali del cervello, hanno rivelato una realtà completamente diversa (che avvalora le ipotesi che da tempo la psicologia integrata corpo-mente e il Neo- Funzionalismo vanno sostenendo), che così si può riassumere: il sistema motorio non ha a che fare con movimenti ma con vere e proprie Azioni.

Questo nuovo e rivoluzionario modo di vedere è sostenuto innanzitutto dalla scoperta che aree frontali e parietali sono strettamente connesse con le aree visive, uditive, tattili e dunque dall’aver scoperto che le aree della percezione, della cognizione e del movimento non sono totalmente distinte e separate.

Rizzolatti nelle sue ricerche (2007) ha fatto delle importanti scoperte e ci spiega questi concetti con esempi molto espliciti: nel gesto elementare di afferrare una tazzina c’è un raggiungere e afferrare insieme. Il braccio si muove per arrivare alla tazzina ma già la mano si atteggia per afferrarla: e questo rappresenta una chiara azione, cioè un movimento che ha una intenzionalità.

Dunque, il Sistema motorio non è un mero esecutore passivo di comandi originati altrove, ma contribuisce in modo decisivo alle trasformazioni senso-motorie, all’individuazione degli oggetti e ai movimenti delle varie parti del corpo per l’agire quotidiano.

Vediamo più in dettaglio le scoperte che hanno portato a queste innovative concezioni.

Neuroni area corteccia premotoria (F5)

Sono neuroni che non codificano singoli movimenti ma atti motori, come per esempio afferrare un pezzo di cibo. Il neurone addetto all’azione specifica di afferrare il cibo è lo stesso che scatta sia se il cibo viene afferrato con una mano, sia con l’altra, sia con la bocca direttamente.

Altro esempio ci è dato dalla scoperta che uno stesso movimento (ad esempio la flessione del dito) è attivato da un certo determinato neurone se è per afferrare una tazzina, e da uno diverso se la flessione è per grattarsi il viso.

Ancora più interessante è il fatto che i neuroni della corteccia premotoria si attivano sia se è prevista una presa, sia se non è richiesta alcuna risposta motoria. Dunque, si tratta di risposte motorie o visive? La sola visione di un oggetto che è – per esempio – afferrabile fa già intravedere le opportunità pratiche che l’oggetto può offrire.

L’area premotoria F5 può essere allora vista come un vero e proprio serbatoio di azioni possibili per il soggetto, o – in altri termini – un vocabolario di atti motori, di azioni (collegate a varie popolazioni di neuroni). La possiamo definire, dunque, come una vera e propria base di funzioni cognitive.

Più ricco è il vocabolario più opportunità pratiche di azione sugli oggetti ci saranno. Ma non dimentichiamo che il vocabolario si costituisce quando il bambino compie le azioni sugli oggetti, e non quando vede gli oggetti. Quando li vede può mettere in moto le vie neuronali specifiche ma solo se già attivate dalle azioni.

Neuroni bimodali canonici (area F5)

Per chiarire meglio, i neuroni bimodali si chiamano così perché si attivano sia durante l’azione su un oggetto sia durante la sola osservazione dell’oggetto stesso; ma quello che è sbalorditivo è che sono pur sempre neuroni dell’area motoria. L’oggetto è immediatamente codificato come un insieme di ipotesi d’azione. I neuroni reagiscono non alla forma dell’oggetto ma al suo significato per il soggetto. Ma reagire a un significato in realtà equivale a comprendere.

Altri neuroni bimodali dell’area F5: i neuroni specchio

I neuroni specchio, come gli altri neuroni bimodali, hanno funzione visiva e motoria allo stesso tempo, e sono anch’essi specializzati (per afferrare, o per spostare, ecc.); la differenza è che si attivano durante l’azione ma anche quando si osserva l’altro compiere un’azione simile. I movimenti compiuti dall’altro assumono, dunque, significato proprio per il vocabolario di atti che il soggetto possiede. Si tratta di una reale conoscenza di base che regola l’esecuzione delle proprie azioni, ma che viene usata anche durante l’osservazione dell’azione compiuta dall’altro.

Si tratta di una vera e propria comprensione, una comprensione che è implicita, pragmatica e non riflessiva.

Ma non dobbiamo dimenticare che questa comprensione è vincolata alle azioni potenziali inscritte nel proprio vocabolario di atti. Vale a dire che se un atto non è nel vocabolario, non ci può essere attivazione dei neuroni e non c‘è neanche comprensione dell’atto compiuto dall’altro. E per essere nel proprio vocabolario la persona deve aver prima sperimentato personalmente l’atto motorio in questione.

I neuroni specchio ci fanno comprendere come funziona l’empatia, cioè la capacità di vivere situazioni e sensazioni dell’altro anche solo vedendole. Ma prima ci deve sempre essere stata l’esperienza propria diretta dell’azione, del movimento inteso in senso globale: solo dopo ci può essere l’immedesimazione.

Dunque, il riconoscimento delle azioni e delle intenzioni degli altri dipende dal nostro patrimonio motorio: i movimenti osservati vengono correlati a quelli propri, e questo permette di riconoscerne il significato. Il cervello, basandosi sulle proprie competenze motorie, riconosce gli atti degli altri in un modo immediato, senza ragionamenti, in una comprensione che non passa per i meccanismi corticali.

Anche le emozioni risultano immediatamente condivise: nel vedere le emozioni dell’altro (osservabili dalle espressioni del viso, e quindi comunque da movimenti e posture) si accendono le stesse aree coinvolte di quando siamo noi a provare quelle emozioni.

Infatti, i neuroni specchio si attivano non solo per atti transitivi su oggetti ma anche per atti intransitivi e azioni mimate; il sistema motorio entra in risonanza anche con i movimenti facciali altrui, ma sempre se si tratta di azioni inscritte nel proprio vocabolario di atti.

Nella risonanza delle emozioni la insula è direttamente implicata (Damasio, 2000). Ed è tramite la insula che gli input sensoriali vengono trasformati in reazioni anche “viscerali”, cioè modalità di funzionamento psico-fisiologico che “colorano” le risposte emotive (le proprie e quelle osservate). Già molto tempo prima James sosteneva che le emozioni non possono essere ridotte a una percezione solo cognitiva ma che si collegano a sensazioni profonde viscerali, perché altrimenti sarebbero pallide e fredde, destituita da qualsiasi coloritura (che invece noi possiamo chiaramente vedere nelle emozioni delle persone).

Comunque, qualunque siano le aree corticali interessate (centri motori o viscero-motori), il meccanismo dei neuroni specchio incarna la modalità di un tipo di comprensione che viene prima di ogni mediazione concettuale e linguistica, una comprensione implicita che è di importanza vitale non solo nell’infanzia ma anche nell’età adulta (Rizzolatti, 2007).

Influenze delle scoperte scientifiche recenti

Una ricaduta immediata importante delle scoperte di Rizzolatti riguarda l’uso del Senso-Motorio sui depressi gravi, o su bambini con gravi problemi psichici. L’intervento è volto a ricostruire (attraverso tecniche eminentemente di movimento) un “vocabolario” di atti che è molto carente; l’aumento, la maggiore ricchezza di questo vocabolario, permetterà al soggetto di entrare di più in relazione con l’altro, accrescendo le sue capacità di risonanza e di empatia.

Ma non si possono trascurare le influenze fondamentali che tutte le scoperte più recenti delle Neuroscienze possono avere anche sulla psicoterapia, perché ci permettono di comprendere molto meglio cosa accade quando un paziente riacquista delle capacità che aveva perduto, quando recupera benessere, quando rafforza il suo io e la sua autostima, quando supera patologie e disturbi. Queste scoperte ci dicono che nella cura intervengono elementi che non sono solo cognitivi ma anche motori e sensoriali, fisiologici ed endocrini, e che questi piani sono strettamente interrelati e integrati tra di loro.

Ed è quanto sostiene da tempo la terapia integrata mente-corpo, la psicoterapia del Neo-Funzionalismo. Nei miei studi e nelle mie ricerche di oltre 40 anni, è risultato chiaro che tutti questi recuperi dipendono fondamentalmente dalla ricostruzione di ben determinati e identificati Funzionamenti di fondo, ciascuno dei quali è costituito non solo da elementi cognitivi ed emozioni specifiche, ma anche da apparati Senso Motori, Neurovegetativi ed Endocrini, tutti collocati in una configurazione precisa.

Ma non basta.

Tutti questi elementi e piani devono essere letti in un quadro teorico complessivo che permetta di comprendere come ognuno di essi agisca sugli altri, e come intervenire su ciascuno di essi in modo efficace per ottenere risultati che vanno nella direzione voluta; in altre parole, che caratteristiche hanno, come funzionano e come sono correlati tra loro i Sistemi Integrati.

Conclusioni

Le neuroscienze, con le recenti scoperte, rappresentano uno tra i più importanti punti di cambiamento e avanzamento delle concezioni che riguardano la persona: un punto che definirei di non ritorno. Queste nuove scoperte sono molto incoraggianti, perché contribuiscono ad una comprensione olistica sia del funzionamento umano, sia dell’intervento di aiuto a qualunque livello si ponga.

Perciò, nessun approccio clinico, nessuna teoria psicoterapeutica, può più ignorare tutte le nuove scoperte scientifiche che stanno facendo sempre più luce sul funzionamento complessivo dell’essere umano: dalle neuroscienze alle ricerche sulla vita del bambino piccolo e sulla vita pre-natale, agli studi e alle scoperte relative all’integrazione mente-corpo.

Il rischio, altrimenti, è che si continui a ristagnare in un riduttivismo che oggi non è più accettabile, che si trascurino Funzioni significative per il cambiamento del Sé, che si mettano da parte forme di interazione e di relazione importanti e forme rilevanti di espressione del Sé, come, ad esempio, il movimento con il suo significato profondamente ed eminentemente interattivo e sociale, nonché – come abbiamo visto – base di una importante forma di conoscenza e di comprensione.

Oggi la persona non può essere più vista in modo frammentato tra mente e corpo; non si può parlare più di una mente che controlla tutto, ma bisogna parlare di compresenza e di integrazione tra mente e corpo. Ma a questo punto, gli stessi concetti di mente e di corpo risultano essere superati, troppo generici e vaghi per poter spiegare in pieno il funzionamento dell’organismo umano in tutti i suoi aspetti. Corpo e mente possono significare tutto e niente. Sarebbe meglio parlare di processi psico-corporei, di Funzioni psico-corporee, di Sistemi Integrati, per poter abbracciare veramente il paradigma della complessità.

E non basta più sostenere che anche il corpo è importante in psicoterapia, o che questi Sistemi sono integrati tra di loro: bisogna, invece – ribadiamo ancora una volta questo punto di estrema importanza – poter comprendere in pieno le relazioni profonde e complesse tra i vari processi psico-corporei, tra i vari Sistemi, se vogliamo che nella psicoterapia e più in generale nella cura della salute (ma anche nella prevenzione) si verifichi un vero passo in avanti.

La sfida del terzo millennio, dunque, è una sfida alla complessità, e la teoria delle Esperienze di Base, base fondante del Neo-Funzionalismo, è quella che permette di leggere le interrelazioni profonde tra tutti i Sistemi vitali dell’organismo umano e di trovare dei principi di regolazione generale del complesso mente-corpo, della persona vista nella sua interezza, senza dividere i saperi scientifici, senza fermarsi a visioni parziali. Solo una comprensione più piena della reale modalità in cui i Sistemi sono integrati tra di loro permetterà di agire sempre più efficacemente, sempre più a fondo, con interventi sinergici su tutti i Sistemi; ma in una direzione molto precisa; quella del recupero dei Funzionamenti di fondo carenti o alterati, sia nella cura che nella prevenzione.