La Mindfulness come strumento di prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato

La presenza attenta e non giudicante, a quello che c’è, alla persona che è davanti a me in questo momento, produce frutti anche per la qualità delle relazioni, nel team, nell’azienda. Più ascolto, più sintonia, empatia, sollecitudine. In altri termini più intelligenza emotiva e sociale.

Cos’e’ lo stress correlato al lavoro?

Lo stress lavorativo può essere definito come un danno fisico e una risposta emotiva che interviene quando le caratteristiche del lavoro non corrispondono alle capacità, risorse o bisogni dei lavoratori (EU-OSHA, 2009).

Lo stress non è una malattia, ma uno stato di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può causare gravi problemi di salute psicologica e fisica. Lavorare sotto una certa pressione per un breve periodo può migliorare le prestazioni e, quando si raggiungono obiettivi impegnativi, può anche produrre effetti psicologici positivi quali un aumento della soddisfazione lavorativa, motivazione e senso di autoefficacia personale. Al contrario, quando le richieste e la pressione diventano eccessive e prolungate possono causare stress e gravi problemi di salute mentale e fisica.

Perche’ e’ importante gestire lo stress lavoro-correlato?

“…Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme…” (Accordo Europeo sullo stress sul lavoro, Bruxelles, 8 ottobre 2004).

Attualmente la legge che disciplina la valutazione del rischio stress lavoro correlato è il Decreto legislativo 81/08, art. 28 e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004.

Affrontare lo stress lavoro-correlato e i rischi psicosociali può essere considerato costoso, ma le ricerche mostrano che ignorare questi rischi costa molto di più (EU-OSHA, 2013). Studi recenti nei Paesi della Comunità Europea evidenziano come lo stress legato alla attività lavorativa sia il problema di salute più largamente diffuso tra i lavoratori europei dopo i disturbi muscoloscheletrici.

La condizione di stress interessa circa il 22% dei lavoratori in Europa ed è stato stimato che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% delle giornate lavorative perse in un anno è correlata allo stress lavorativo (EU-OSHA, 2000). Lo stress comporta costi significativi sia per le organizzazioni sia per le economie nazionali (EU-OSHA, 2014).

Da una recente relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2014) è emerso che l’ingente costo economico dello stress lavorativo è spiegato principalmente dai costi correlati alla perdita di produttività, all’assenteismo per malattia e all’assistenza sanitaria.

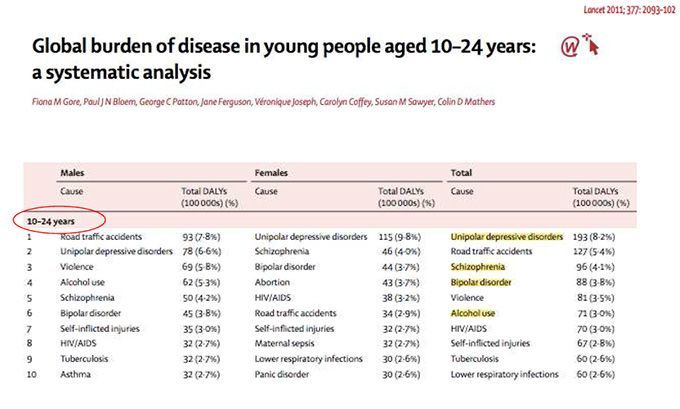

Inoltre, le ricerche indicano che è altamente probabile che il fenomeno aumenti in futuro, a causa di alcuni cambiamenti in corso nel mondo del lavoro (es. contratti di lavoro precari, insicurezza lavorativa, forza lavoro sempre più vecchia, squilibrio fra lavoro e vita privata): l’Organizzazione mondiale della Sanità prevede che entro il 2020 la depressione – spesso associata a uno stile di vita stressante – sarà la principale causa di assenza sul lavoro.

Effetti dello stress sui lavoratori e sulle organizzazioni

Gli effetti dello stress lavorativo a livello individuale riguardano principalmente disturbi del sonno (insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio), mal di testa, disturbi dell’umore (cambiamenti di umore, ansia, attacchi di panico, depressione, apatia), disturbi cognitivi (disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione), disturbi del comportamento (abuso di alcol, droga, cibo).

Quando lo stress è prolungato e cronico si può assistere alla comparsa di disturbi fisici, tra cui disturbi all’apparato digerente, disturbi dell’apparato cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica), disturbi dell’apparato genitale (alterazioni del ritmo mestruale, amenorrea), disturbi della sfera sessuale (calo del desiderio, impotenza), disturbi muscoloscheletrici, disturbi dermatologici (dermatiti, psoriasi, arrossamenti) e diabete (Backé et al., 2012; Belkic et al., 2000; Beswick et al., 2006; Chen et al., 2009).

Lo stress può causare conseguenze negative non solo per il singolo lavoratore ma anche per le organizzazioni, con particolare riferimento ad uno scarso rendimento complessivo (Baillien et al., 2009; Yildirim, 2009), maggiore assenteismo (Kivimaki, Elovainio e Vahtera, 2000; Griep et al., 2010), turnover e presenteismo (le persone continuano ad andare a lavorare quando sono malate e non possono essere efficienti), un aumento dei tassi di incidenti e infortuni e di richieste di pensionamento anticipato (Arcuri & Caciolli, 2011), un peggioramento del clima interno e dell’immagine aziendale.

Tutti questi elementi rappresentano per l’azienda evidenti costi che potrebbero essere sensibilmente ridotti applicando un percorso di prevenzione dello stress lavoro-correlato che non sia semplicemente una procedura dovuta al mero rispetto della normativa.

Come intervenire?

Gli interventi psicologici volti alla prevenzione e gestione dello stress lavorativo possono essere suddivisi in: a) interventi diretti all’organizzazione e b) interventi diretti all’individuo.

I primi riguardano interventi di tipo organizzativo che agiscono su quei fattori di rischio relativi al contenuto e al contesto del lavoro (es. job redesign, rotazione del personale). Questi interventi risultano essere efficaci in quanto vanno ad agire direttamente sulla fonte di stress, ma sono di difficile attuazione in quanto richiedono importanti risorse e l’implementazione di veri e propri cambiamenti organizzativi.

Gli interventi a livello individuale mirano a promuovere efficaci strategie di coping e di resilienza individuale al fine di modificare la valutazione cognitiva del potenziale stressor e, di conseguenza, ridurre il suo potenziale impatto negativo sulla salute. A questo proposito, le tecniche di rilassamento, tra cui in particolare la Mindfulness, sono risultati efficaci strumenti di gestione dello stress, utili anche a fronteggiare gli eventi stressanti nei luoghi di lavoro (Hulsheger et al., 2013).

Cos’è la Mindfulness

I pensieri automatici giocano un ruolo importante nello sviluppo dello stress lavoro-correlato. Divenire consapevoli di questi, quindi, può aiutare a prevenire lo stress o a gestire in modo più efficace una situazione stressante. Una pratica utile per sviluppare la consapevolezza di sé è la Mindfulness.

Si tratta di un’antica pratica meditativa di origine buddista, che può essere definita come “uno stato di coscienza o processo mentale caratterizzato da un’attenzione consapevole, libera da valutazioni e focalizzata sul presente, verso l’esperienza interna ed esterna e priva di reazioni verso di essa” (Didonna, 2009). L’obiettivo della Mindfulness, quindi, è quello di essere presenti nel “qui e ora” e di accogliere le emozioni e i pensieri, senza giudicarli.

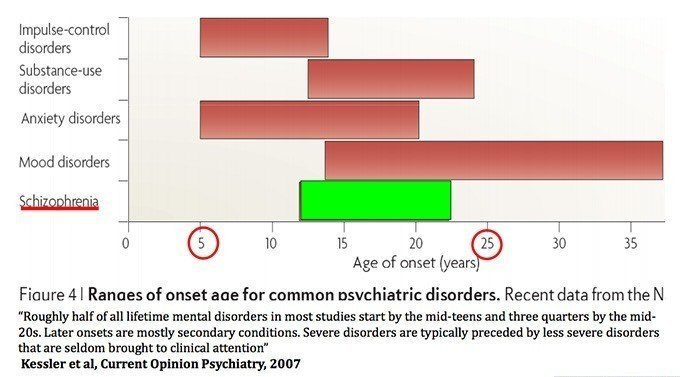

A partire dagli anni Ottanta una grande mole di ricerche scientifiche ha mostrato l’efficacia clinica di queste tecniche sia per il trattamento di disturbi psichiatrici (Depressione, Disturbi d’Ansia, Uso di Sostanze ecc.) sia per disturbi di tipo medico (oncologia, psoriasi, dolore cronico). Sono stati approntati dei protocolli e dei modelli terapeutici di provata efficacia in cui le tecniche della psicoterapia cognitivo-comportamentale si integrano con la Mindfulness.

Un ulteriore aspetto importante di questa pratica è la rilevanza attribuita all’unità mente-corpo, basata sull’assunto che il benessere si declina e si sviluppa anche attraverso un’adeguata sintonia tra questi due sistemi. La Mindfulness consente di esplorare la propria corporeità in modo spontaneo e decentrato e di comprendere i rapporti tra le dimensioni cognitiva, emotiva e fisico-sensoriale.

Esistono delle tecniche specifiche che vengono impiegate al fine di sviluppare la consapevolezza e tra queste vi sono:

– il Body Scan, che consiste nella focalizzazione dell’attenzione sulle varie parti del proprio corpo, concentrandosi sulle sensazioni che ogni parte trasmette e che ha l’obiettivo di incrementare la consapevolezza corporea;

– la Meditazione camminata, che consiste nel porre attenzione alternativamente ad un arto e all’altro, durante il movimento, concentrandosi sui movimenti delle singole parti.

A sostegno dell’efficacia e diffusione della tecnica emerge che circa il 41% dei terapeuti (dei principali orientamenti) riferisce di impiegare la Mindfulness in psicoterapia, e, nello specifico, che circa il 69% dei terapeuti cognitivi riferisce di utilizzarla.

Il programma MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) per lo stress lavoro-correlato

L’applicazione della Mindfulness per interventi sullo stress o di tipo preventivo può quindi portare a importanti benefici. La prima applicazione della Mindfulness allo stress si è avuta nel 1979, con il programma di Mindfulness Based Stress Reduction. Questo programma è nato da un’idea di Jon Kabat Zinn, un biologo americano.

I primi destinatari di questo programma furono dei malati cronici. Per contenere lo stress portato dalle sofferenze continue a cui erano sottoposti, Zinn sottopose questi pazienti a un ciclo di otto incontri, che prevedevano la pratica attiva di questa disciplina. Alla fine del ciclo, si osservò nei pazienti un aumento delle strategie di coping positive e una diminuzione di quelle negative.

Un programma di ricerca, fondato sulla MBSR, è stato svolto più recentemente dal Centro di Ricerca Extreme Physiology (centro che ha come obiettivo principale lo studio della risposta psicofisica dell’organismo a condizioni estreme), con operatori socio-sanitari, medici ed infermieri. Prima dell’inizio del programma, il personale sanitario è stato sottoposto a misurazioni psicofisiologiche per rilevare una condizione di stress, quali ECG, misurazione di valori pressori pre e post turno di lavoro, rilevazione del cortisolo e dei livelli di colesterolo presenti nel sangue, test psicometrici per valutare il livello di stress percepito ed eventuali disturbi del sonno. Successivamente il personale è stato introdotto alle pratiche Mindfulness.

Al termine del ciclo di incontri, sono state effettuate nuovamente delle misurazioni psicofisiologiche, per valutare come e se fossero variati i livelli di stress percepito. Analisi statistiche hanno evidenziato una diminuzione del valore medio della scala relativa all’ansia e allo stress.

Una ricerca simile è stata condotta con il personale medico e paramedico rispetto all’influenza della Mindfulness sul burnout. Goodman e Schorling (2012) hanno sottoposto il personale sanitario a misurazioni pre e post corso di Mindfulness, per quanto riguarda le tre dimensioni del burnout, misurate dal Maslach Burnout Inventory (MBI): Esaurimento emotivo, Depersonalizzazione e Diminuzione di Autoefficacia. Dal confronto tra le misurazioni pre e post, gli autori hanno stimato un decremento nelle dimensioni di Esaurimento emotivo e Depersonalizzazione e un aumento nella percezione del senso di Autoefficacia.

Effetti psicofisiologici della Mindfulness

Gli effetti positivi della Mindfulness sono stati riscontrati anche a livello del funzionamento cerebrale. Davidson et al. (2003) ha condotto infatti uno studio per valutare l’impatto della Mindfulness sulle funzioni cerebrali, servendosi del neuroimaging. La Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) ha rivelato una crescita di quelle aree della corteccia prefrontale dedicate alla Stabilità Emotiva, alla Capacità di Regolazione delle Emozioni, alla Sintonia Interpersonale e alla Conoscenza di Sé.

Un’altra ricerca condotta da Lazar et al. (2000) ha trovato nei praticanti di Mindfulness un ispessimento della corteccia mediale e un ampliamento dell’insula destra, rispettivamente sedi dell’Empatia e della Capacità di Autosservazione.

Ulteriori ricerche hanno riportato i seguenti dati:

• maggiore attenzione rispetto all’ambiente circostante (suoni, odori ed aspetti visivi);

• maggiore consapevolezza rispetto all’influenza delle emozioni su pensieri e comportamento;

• acquisizione di un atteggiamento non giudicante rispetto ai propri pensieri ed emozioni;

• incremento della capacità di sentire le emozioni;

• espressione più efficace delle proprie emozioni.

L’acquisizione di un atteggiamento non giudicante rispetto a pensieri ed emozioni consente di identificare gli assunti che guidano le interpretazioni che si danno a percezioni e stimoli interni ed esterni. Ciò può permettere una gestione più efficace delle emozioni elicitate da tali assunti. La regolazione delle emozioni, infatti, è alla base della prevenzione e gestione dello stress.

Perché molte organizzazioni inseriscono la Mindfulness nei loro programmi di sviluppo e formazione?

Pesci. Due pesci rossi, arrivando da direzioni opposte si incontrano e uno chiede all’altro: “com’è

l’acqua dalla tua parte?” “l’acqua? cos’è l’acqua?”

Umani. Il responsabile marketing scende soddisfatto dalla sala riunioni dopo il grande successo della sua presentazione al Direttore Generale. La presentazione ha comportato mesi di lavoro dei suoi tre bravi collaboratori. Lui passa veloce davanti alla loro stanza. Li vede. Ma non li nota. Non li guarda. Tira dritto. Loro invece lo hanno notato.

Di cosa stiamo parlando?

Stiamo parlando di Mindfulness: presenza mentale, e del suo contrario, la Mindlessness, ossia quello stato mentale caratterizzato da: distrazioni, automatismi, reattività, che fa vivere la vita guidati dal pilota automatico. Come quella del pesce che non sa dell’acqua in cui vive, o del responsabile marketing che non vede il bisogno di riconoscimento dei collaboratori.

Stiamo parlando di una facoltà, la Mindfulness, che è la base per la crescita personale e lo sviluppo professionale; una capacità che agendo direttamente sul livello della persona permette di migliorare anche le competenze di un ruolo all’interno dell’organizzazione. Siamo nel campo di training della persona, del cambiamento nelle persone. E poiché sono le persone che formano le organizzazioni, stiamo parlando anche di organizzazioni che crescono, si sviluppano ed imparano ad affrontare efficacemente i numerosi cambiamenti che la società moderna impone.

Stiamo parlando di accompagnare le persone e le organizzazioni in un percorso di crescita per lo sviluppo di quelle competenze trasversali che contraddistinguono il valore aggiunto delle imprese moderne. Stiamo parlando di vera leadership e di followership. Capacità indispensabili per poter lavorare con efficienza in team.

Infine stiamo parlando di Mindfulness come capacità di rispondere (che è diverso da reagire) efficacemente all’eccessivo stress imparando a gestirlo, e a ridurre la sofferenza ed il disagio, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Molte aziende, sia all’estero che in Italia, stanno inserendo il training alla pratica di Mindfulness nei loro programmi di sviluppo risorse umane.

Questo sta avvenendo anche in molte business school, che sono i luoghi di preparazione dei futuri manager. Qual è il motivo di questa diffusione? Ci sono ragioni diverse, attinenti aree differenti, ma fortemente convergenti.

La prima investe l’area del personal developement di quadri e dirigenti. Sempre di più assistiamo ad una presa di coscienza che la formazione e l’apprendimento vanno perseguiti con percorsi che lascino spazio alla soggettività, alla messa in gioco dell’individuo, al suo lavoro su se stesso. In questo senso va letta la crescente diffusione del coaching. Lo stesso vale per la pratica di Mindfulness: un lavoro condotto anche in gruppo che attiva percorsi di consapevolezza individuale profonda.

Questi approcci formativi sono adottati dalle organizzazioni che necessitano di quadri e manager più consapevoli, presenti, capaci di ascolto, ricettivi e aperti al cambiamento, meno reattivi e intrappolati in reazioni emotive automatiche e inconsapevoli, come la paura del nuovo, l’ansia, l’autoriferimento, ecc. I programmi di Mindful leadership vengono condotti per far crescere capi consapevoli ed empatici, capaci di assumere profondamente il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, e di gestire efficacemente i gruppi di lavoro.

Una seconda ragione di diffusione della Mindfulness nei contesti organizzativi riguarda il tema delle relazioni. La presenza attenta e non giudicante, a quello che c’è, alla persona che è davanti a me in questo momento, produce frutti anche per la qualità delle relazioni, nel team, nell’azienda. Più ascolto, più sintonia, empatia, sollecitudine. In altri termini più intelligenza emotiva e sociale. Meno reattività, con tutto il tristemente noto seguito di conflitti, scontri egoici, contrapposizioni. Fattori che oltre a rendere tossica la vita delle persone nel lavoro, comportano costi elevati anche in senso economico. Il punto è proprio costruire, passando per le singole persone, quel Mindful workplace, o luogo di lavoro consapevole, che rifletta le qualità viste sopra.

La terza ragione investe l’area energia/stress/benessere. Le aziende rischiano di diventare ambienti con elevati livello di stress diffuso. L’eccesso di stress brucia l’energia delle persone e quindi dell’azienda, e provoca situazioni di squilibrio, di potenziale burn out, aumenta il rischio di turnover, ed i livelli di assenteismo con un relativo calo della produttività delle imprese.

La pratica della Mindfulness attiva risorse e consapevolezze che consentono alle persone di passare ad un livello più consapevole di rapporto con le cause di stress e di imparare a gestire lo stress contribuendo a una vita lavorativa più appagante con il conseguente incremento delle performance. Il benessere in azienda non va visto come una parentesi di rilassamento ogni tanto, ma come un modo più bilanciato di stare nel quotidiano lavorativo, momento dopo momento.

Molte organizzazioni e business school stanno acquisendo consapevolezza dell’importanza della pausa, nel vorticoso ritmo del “fare fare fare”, tipico della vita aziendale. Senza la capacità di schiacciare ogni tanto il tasto pausa noi perdiamo di vista noi stessi, il nostro corpo, la nostra energia, le nostre emozioni, e il senso di ciò che stiamo facendo. E perdendoli di vista non siamo più in condizione di prenderci cura di queste cose importantissime, che influenzano sia la vita lavorativa che la vita privata.. e così ci dimentichiamo di chi fa il fare, cioè di noi stessi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e degli studi condotti sulla percezione dello stress lavoro correlato sarebbe utile approfondire questa pratica che ha ormai preso piede anche in occidente e di iniziare a considerarla come una valida alternativa o come tecnica integrativa alle classiche tecniche di rilassamento e alle terapie individuali, che vengono abitualmente usate negli interventi sullo Stress.

[blockquote style=”1″]Osservare deliberatamente il tuo corpo e la tua mente, lasciando che le tue esperienze scorrano liberamente di momento in momento e accettandoli così come sono. Non significa rifiutare i pensieri o bloccarli o reprimerli. Non significa controllare alcunchè, eccetto la direzione della tua attenzione[/blockquote]

Jon Kabat-Zinn, 1990

ARTICOLO CONSIGLIATO:

Bornout e strategie disadattive di gestione dello stress lavoro-correlato

BIBLIOGRAFIA:

- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2000). Research on Work-related Stress. EU-OSHA, European Communities. Luxembourg, L. DOWNLOAD

- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2013). Guida alla campagna: Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. EU-OSHA, European Communities. Luxembourg, L. Testo disponibile al sito: file:///C:/Users/lablav/Downloads/te0213252itc_w%20(1).pdf.

- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. EU-OSHA, European Communities. Luxembourg, L. Testo disponibile al sito: https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks.

- Arcuri, F. P., Caciolli, S. (2012). Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato. Roma, Istituto Superiore di Sanità [Rapporti ISTISAN 12/19]. DOWNLOAD

- Backé, E. M., Seidler, A., Latza, U., Rossnagel, K., Schumann, B. (2012). The role of psychosocial stress at work for the development of cardiovascular diseases: a systematic review. International Archives of Occupational and Environmental Health, 85, 67-79.

- Baillien, E., Neyens, I., De Witte, H., De Cuyper, N. (2009). A qualitative study on the development of workplace bullying: Towards a three way model. Journal of Community and Applied Social Psychology, 19, 1-16.

- Belkic, K., Landsbergis, P., Schnall, P., Peter, R., Karasek, R. (2000). Psychosocial factors: review of the empirical data among men. Occupational Medicine, 15, 24-46.

- Beswick J, Gore G, Palferman D. Bullying at work: a review of the literature. Health and Safety Laboratories, Buxton, 2006. DOWNLOAD

- Chen, W. Q., Siu, O. L., Lu, J. F., Cooper, C. L., Phillips, D. R. (2009). Work stress and depression: the direct and moderating effects of informal social support and coping. Stress and Health, 25, 431-443.

- Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J. et al. (2003). Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Didonna, F. (2009). Clinical handbook of mindfulness. New York: Springer.

- Goodman, M. J. & Schorling J. B. (2012). A Mindfulness Course Decreases Burnout and Improves Well-Being among Healthcare Providers. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 43(2), 119-128.

- Griep, R. H., Rotenberg, L., Chor, D., Toivanen, S., Landsbergis, P. (2010). Beyond simple approaches to studying the association between work characteristics and absenteeism: Combining the DCS and ERI models. Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations, 24(2), 179-195.

- Hulsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt, A., Lang, J. W. (2013). Benefits of mindfulness at work: the role of mindfulness in emotion regulation, emotional exhaustion, and job satisfaction. The Journal of Applied Psychology, 92(2), 310-325.

- Kivimäki, M., Elovainio, M., Vahtera, J. (2000) Workplace bullying and sickness absence in hospital staff. Occupational and Environmental Medicine, 57(10), 656-660.

- Lazar, S. W., Bush, G., Gollub, R. L. et al. (2000). Functional brain mapping of the relaxation response and meditation. Neuroreport, 11(7), 1581-1585. DOWNLOAD