Le illusioni non si creano, non si distruggono, ma si trasformano: integrare enterocezione e metacognizione

Il tentativo del seguente articolo è quello di proporre una panoramica di quanto, ad oggi, può essere inteso sotto il concetto di illusione e alcuni spunti della letteratura presente sulle sue manifestazioni.

Abstract

Il seguente articolo si propone di esporre una panoramica di quanto, ad oggi, può essere inteso sotto il concetto di

“illusione” e alcuni spunti della letteratura presente sulle sue manifestazioni: da

illusioni corporee e sistemi percettivi, fino a credenze sul proprio funzionamento mentale. La costruzione di una realtà propria è qui intesa in un’ottica complessiva e sfaccettata e di un’interazione costante tra corpo e mente, per l’articolazione di un senso del sé nucleare. Nel testo si propone, infine, anche l’applicazione di un approccio multimodale e integrativo delle varie componenti che partecipano a questo processo, col fine ultimo di ottenere una visione globale del singolo individuo e della sua prospettiva nella comprensione di se stesso e dell’ambiente circostante.

L’illusione come soggettiva percezione del mondo e di noi stessi

In psicologia il termine illusione fa normalmente riferimento a una distorsione dei sensi o una misinterpretazione degli stimoli sensoriali “reali” (Todorović, 2020). Il nostro apparato sensoriale crea in noi l’illusione che il mondo sia luminoso e colorato, trasformando i dati grezzi forniti dai nostri organi di senso in colori, suoni, sapori, odori, sensazioni di caldo e freddo (e dolore).

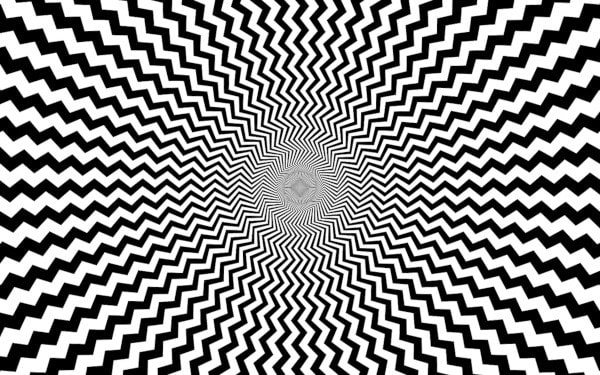

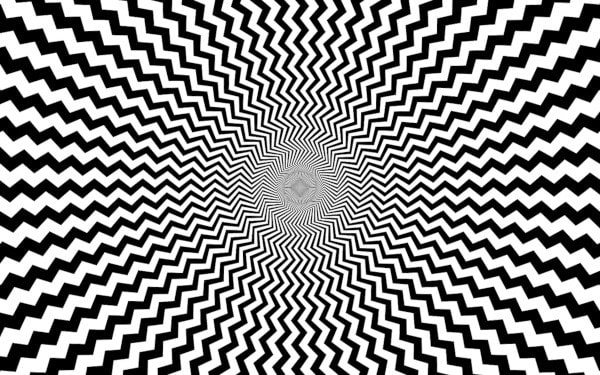

Talvolta tali informazioni sono palesemente fuorviate dalla nostra percezione. Si pensi a quelle immagini, a rischio giramenti di testa, che possono provocare illusioni ottiche nell’osservatore (Todorović, 2020). L’etichetta di “illusione visiva” è generalmente usata per riferirsi, in modo un po’ vago, a tutti i tipi di presentazioni visive sorprendenti, intriganti, che “sfidano il senso comune” o “confondenti”. L’immagine sottostante, ad esempio, è una raffigurazione che, se osservata attentamente per qualche istante, provocherà nell’osservatore un’illusione ottica di movimento (Fig. 1).

Nel 1973, la filosofa Susan Stebbing (come citata da Todorović, 2020) ha ritenuto che non abbia senso dire di “soffrire di un’illusione”, a meno che la persona non sappia cosa significa “non soffrire di un’illusione”. Infatti, qualsiasi definizione di percezione illusoria implica logicamente una corrispondente definizione del suo opposto: una percezione reale. Sono stati molti gli autori e gli studiosi ad aver proposto un modello che descrivesse o meglio rappresentasse il fenomeno dell’illusione percettiva.

Proviamo ora a intendere il concetto di illusione in una cornice più ampia e non solo come distorsione dei sensi, ma come soggettiva percezione del mondo e di noi stessi. L’illusione è, in quest’ottica, un concetto riferibile a tutte le nostre percezioni e convinzioni sul nostro funzionamento. È forse l’essenza stessa della percezione. La nostra esperienza del corpo non è diretta; piuttosto, è mediata da informazioni percettive, influenzata da informazioni interne, e ricalibrata attraverso delle rappresentazioni corporee implicite ed esplicite presenti in memoria (Riva, 2018). Possiamo osservare i nostri processi di pensiero e la nostra mente e sentire di essere delle persone che “capiscono sempre gli altri” o che “fanno fatica a ricordare i nomi”. Allo stesso modo possiamo ascoltare il nostro stomaco e sentirci sazi, nauseati o persino innamorati (le famose “farfalle nello stomaco”).

Il tentativo che si pone il seguente articolo è quello di proporre una panoramica di quanto, ad oggi, può essere inteso sotto il concetto di “illusione” e alcuni spunti della letteratura presente sulle sue manifestazioni, partendo da illusioni corporee e sistemi percettivi fino a arrivare a credenze sul proprio funzionamento mentale. Infine, si proporrà una riflessione sulla necessità di un approccio integrato e complessivo nell’ambito delle discipline psicologiche.

I sistemi percettivi e le illusioni del corpo

Per iniziare, è importante partire con l’idea che il corpo e la mente siano intrinsecamente legati tra loro e in continua comunicazione reciproca (Thayer & Lane, 2000). Tale interconnessione permette un costante adattamento alle necessità ambientali e corporee e, dunque, una globale flessibilità fondamentale alla sopravvivenza dell’organismo, che si riflette su gran parte delle nostre funzioni.

L’elaborazione percettiva, ad esempio, è un fenomeno complesso, integrato con altri domini della funzione cerebrale. La percezione visiva, infatti, può essere influenzata da una molteplicità di fattori, tra i quali lo stato emotivo dell’individuo, le sue aspettative o il suo livello attentivo (Harrison et al., 2021).

Anche la consapevolezza corporea, ovvero la consapevolezza pre-riflessiva del corpo e del suo funzionamento, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della generale consapevolezza di sé (Horváth et al., 2020). Questa presenta due aspetti principali: la sensazione di poter agire nel mondo attraverso il nostro corpo (agency) e quella che il nostro stesso corpo ci appartenga (body ownership). Per quanto riguarda la ricerca su quest’ultimo costrutto, uno dei paradigmi più utilizzati è quello della Rubber Hand Illusion (RHI).

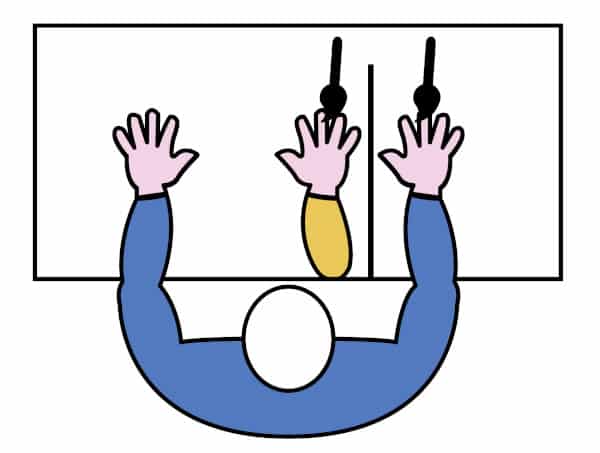

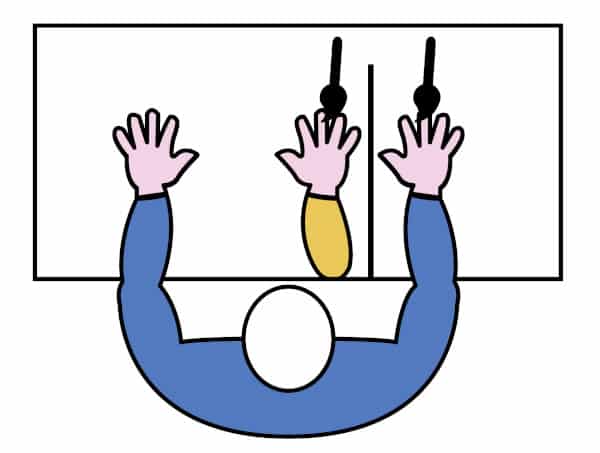

Il paradigma della RHI (o illusione della mano di gomma) prevede un braccio/mano di gomma osservato da un soggetto nello spazio peripersonale (cioè lo spazio vicino al corpo), il quale viene percepito come parte del proprio corpo se il braccio del soggetto stesso viene toccato sincronicamente fuori dalla sua vista (Fig. 2; Horváth et al., 2020). Dunque, la propriocezione del soggetto, ovvero, la percezione del suo corpo nello spazio, viene alterata principalmente da due canali sensoriali: il tatto (la stimolazione contemporanea del proprio braccio e del braccio di gomma) e la visione (quella del braccio di gomma stimolato). La persona giungerà, quindi, a credere che il braccio di gomma sia il proprio.

Fig. 2: La Rubber Hand Illusion

Recenti studi hanno rilevato come alcune funzioni percettive possano avere un’influenza su quanto la persona si immedesimi in questa illusione corporea. L’enterocezione, ad esempio, ovvero quel sistema sensoriale che ci permette di sentire e capire quanto avviene nel nostro corpo e i segnali che questo ci manda, sembrerebbe influenzare i livelli di immedesimazione in tale paradigma sperimentale (Mehling, 2016). Questo complesso sistema sensoriale è comunemente suddiviso in costrutti, che ne costituiscono diverse funzioni. Tra questi, la sensibilità enterocettiva corrisponde alla personale percezione dei propri segnali corporei viscerali, mentre la sensitività (o accuratezza) enterocettiva è l’accuratezza e la precisione con cui un individuo rileva e riconosce i propri segnali corporei. Quest’ultima viene normalmente misurata attraverso il conteggio dei battiti: tale metodo verifica che il numero di battiti percepiti e contati dal soggetto corrisponda ai battiti effettivamente avvenuti e rilevati da un dispositivo (normalmente un elettrocardiogramma). Secondo alcuni studiosi, entrambi questi due costrutti avrebbero un ruolo nella personale esperienza della RHI, e viceversa la RHI potrebbe modificare l’accuratezza enterocettiva del soggetto (Dobrushina et al., 2021; Suzuki et al., 2013; Xu et al., 2018).

Tuttavia, alcuni studi non confermano questi risultati o non hanno riscontrato tali relazioni (Butler, 2021; Crucianelli et al., 2018; Horváth et al., 2020). Lo studio di Butler (2021) ha valutato se le differenze individuali nell’accuratezza e nella sensibilità enterocettive fossero rilevanti nella forza dell’illusione di afferrare un oggetto. Tale studio ha, in realtà, notato come la forza dell’illusione di afferrare non fosse direttamente influenzata da queste due funzioni, ma che queste divenissero rilevanti nel momento in cui lo sperimentatore introduceva dei suggerimenti verbali. In altre parole, se lo sperimentatore chiedeva attivamente ai soggetti di focalizzare l’attenzione sul braccio, la forza dell’illusione aumentava nei partecipanti che presentavano livelli più bassi di accuratezza e sensibilità enterocettive.

Gli stessi due costrutti avrebbero un ruolo anche nella percezione dello spazio peripersonale (Bogdanova et al., 2021). In particolare, gli studiosi Ardizzi e Ferri (2018, come citati da Bogdanova et al., 2021) hanno rilevato che una maggiore accuratezza enterocettiva è in grado di predire dei confini più ristretti di spazio peripersonale.

È importante sottolineare come la sensibilità enterocettiva non giochi sempre a nostro favore o sfavore. Secondo alcuni autori (Mehling, 2016) è possibile differenziare una sensibilità enterocettiva adattiva, basata su un approccio mentale non giudicante e orientato alla percezione delle sensazioni corporee nel momento presente, ed una sensibilità maladattiva, caratterizzata da un’attenzione disfunzionale ai segnali corporei. Con attenzione disfunzionale possiamo intendere, da una parte, uno stato di allerta verso tali segnali, il quale ci pone nella condizione di iper-valutarli o anche di ritenerli pericolosi; dall’altra una tendenza all’evitamento e alla distrazione verso tali segnali, spesso legata al timore di star male o a determinate credenze, quali “non riuscirei a sopportarlo” o “non è una cosa importante”: anche in questo caso, l’influenza reciproca di mente e corpo risulta evidente. Questa particolare distinzione sembra essere, inoltre, di fondamentale importanza per la cura clinica, poiché uno stile di attenzione disfunzionale è spesso associato a ipocondria, disturbi d’ansia e somatizzazioni, mentre quello più funzionale è stato notato essere sano, adattivo e in grado di migliorare le capacità di resilienza di un individuo.

Infine, la consapevolezza enterocettiva viene definita come la consapevolezza metacognitiva dell’accuratezza enterocettiva, ed è da intendere come la corrispondenza tra la fiducia soggettiva e l’accuratezza oggettiva della propria rilevazione del battito cardiaco (Mehling, 2016). In questo contesto, quindi, la metacognizione (concetto di cui discuteremo ampiamente in seguito) è interpretabile come “consapevolezza dell’errore”, o meglio consapevolezza di quanto il numero di battiti percepiti si distanzi da quello dei battiti realmente avvenuti.

Un recente studio di Bekrater-Bodmann e colleghi (2020) ha tentato una manipolazione della percezione della locazione del corpo nello spazio, sia attraverso input enterocettivi che esterocettivi. I canali esterocettivi raccolgono le informazioni provenienti dall’esterno, tra cui le stesse informazioni propriocettive. Più nel dettaglio, utilizzando un setup automatizzato avanzato, gli autori hanno manipolato la prospettiva dei partecipanti rispetto al corpo (prospettiva in prima o in terza persona) durante una stimolazione visuo-tattile. Tra le variabili raccolte, essi notarono che la consapevolezza metacognitiva enterocettiva era correlata negativamente all’illusione delle esperienze corporee mediate da percezioni esterne. In altre parole, più i partecipanti erano consapevoli delle loro percezioni interne, minori erano i livelli di illusione e dislocazione corporea in seguito alle manipolazioni di percezione esterna.

Le illusioni cognitive: le credenze e la metacognizione

Le credenze sono definite come l’accettazione mentale o la convinzione della veridicità o dell’attualità di un’idea (Schwitzgebel, 2010, come citato da Connors & Halligan, 2015). Molti filosofi analitici consideravano le credenze come “atteggiamenti proposizionali”: in quanto proposizione, un significato specifico può essere espresso sotto forma di frase e può essere interiorizzato sotto forma di atteggiamento che implica un contenuto rappresentativo e la presunta veridicità della proposizione stessa (ad es., un bambino che nel fare esperienza si sente spesso dire la frase “come sei stato bravo” potrà manifestare atteggiamenti e comportamenti che rivelano una sua idea di sentirsi “bravo” e volenteroso) (Schwitzgebel, 2010; Stephens & Graham, 2004, come citati da Connors & Halligan, 2015). Le credenze descrivono rappresentazioni ontologiche indiscusse del mondo e comprendono convinzioni su cause, eventi, azioni e oggetti tramite i sensi, che in modo non verbale rivelano aspetti della realtà, come le relazioni con altre persone e le azioni che portano a determinati risultati in futuro (ad es., “se studio, passerò l’esame” oppure “se non è geloso/a, allora vuol dire che non tiene abbastanza a me”; Connors & Halligan, 2015).

È importante notare che le credenze non devono essere consce o articolate linguisticamente (Connors & Halligan, 2015), in quanto condividono una serie di proprietà comuni e sono da considerare come multidimensionali. Possono, inoltre, formarsi attraverso l’esperienza diretta o raccogliendo informazioni da una fonte certa (Hughes & Sims, 1997; Landgon, 2013, come citati da Connors & Halligan, 2015). Alcune credenze hanno alti livelli di evidenza, altre meno (Lamont, 2007, come citato da Connors & Halligan, 2015) e sono mantenute a diversi livelli di consapevolezza: alcune comportano una notevole preoccupazione e una ruminazione conscia, mentre altre sono implicite ed evidenti deduttivamente attraverso i comportamenti, ergo non suscettibili di controllo riflessivo (Young et al., 2003, come citato da Connors & Halligan, 2015). Secondo altri autori (Riva, 2018), la nostra esperienza corporea non è diretta, ma mediata da una varietà di informazioni, tra le quali rappresentazioni corporee implicite ed esplicite, precedentemente interiorizzate e incarnate (una memoria corporea). La generalità delle credenze può riferirsi ad oggetti o persone singole, oppure a gruppi di oggetti e di persone (Freeman, 2007, come citato da Connors & Halligan, 2015). Queste ultime variano anche nel loro grado di riferimento personale: ad esempio, “io sono unico” è una credenza riferita all’individuo specifico che può essere estesa ad amici o parenti (Connors & Halligan, 2015).

Esistono diversi gradi di fiducia rappresentanti le credenze, gradi che rimangono invariati in posizioni ferme (ad esempio, si pensi alle leggi della fisica) o che variano con una relativa incertezza (ad esempio, argomenti non familiari al soggetto; Peters et al., 2004, come citati da Connors & Halligan, 2015). Tuttavia, i gradi possono variare e fluttuare nel tempo o all’interno di contesti diversi (Bisiach et al., 1991; Connors & Coltheart, 2011, come citati da Connors & Halligan, 2015). Di conseguenza, le credenze variano nella loro resistenza al cambiamento in risposta alle controprove e alla pressione sociale, così come variano il loro impatto sulla cognizione e sul comportamento: le persone possono agire in base a determinate convinzioni e non sulla base di altre che sono approvate verbalmente (Bortolotti, 2013, come citato da Connors & Halligan, 2015).

Il concetto di illusione cognitiva è stato introdotto nel IX secolo dal medico, fisiologo e fisico tedesco Hermann von Helmholtz (History 101, 2021). Secondo lo studioso, le illusioni cognitive si verificano quando le nostre ipotesi predeterminate sull’ambiente non si allineano con la realtà. Un’illusione cognitiva verifica, quindi, le nostre aspettative rispetto alla conoscenza preesistente sul mondo, basate sia su informazioni visive che su inferenze cognitive. I primi studi sull’illusione del sapere sono stati portati avanti da Glenberg, Wilkinson ed Epstein (come citati da Avhustiuk et al., 2018), i quali dimostrarono come le persone tanto poco conoscono un concetto, tanto più si sentono sicuri di conoscerlo, e viceversa. Questo fenomeno è noto in letteratura come overconfidence bias (Tversky & Kahneman, 1974), ed è il frutto di scorciatoie mentali, definite euristiche. Le euristiche vengono utilizzate per ridurre il tempo di ragionamento e la quantità di risorse cognitive applicate, e sono, perciò, associate all’incombenza di alcuni errori di ragionamento (i suddetti bias). Un ulteriore esempio di questi errori è l’hindsight bias, ovvero la sensazione che un evento, una volta avvenuto, sia prevedibile, con un livello di certezza maggiore rispetto alla prevedibilità percepita prima dell’evento stesso (Pohl, 2004). Questo fenomeno si può sviluppare negli esercizi di memorizzazione di un elenco di parole, in quanto le persone tendono spesso a sopravvalutare le loro capacità di ricordarle in un secondo momento (Avhustiuk et al., 2018) e di conoscerle in prospettiva (Avhustiuk et al., 2021). In questo contesto, si può introdurre il concetto di monitoraggio metacognitivo, capacità che fa riferimento ad un pensiero che ha come obiettivo esplicito e dichiarato la conoscenza del pensiero stesso (Lai, 2011). La regolazione cognitiva avviene con il contributo delle strategie messe in atto, da parte del soggetto, per raggiungere uno stato desiderato sulla base dello stato attuale (Caselli et al., 2017). Oltre a produrre conseguenze emotive, mutano nella misura in cui sono condivise da altre persone oppure permangono, contribuendo e causando un notevole disagio (Beck, 1976; David, 1999, come citati da Connors & Halligan, 2015). Ellis (1962, come citato da Ruggiero, 2011) identificò alcune credenze scatenanti la sofferenza psicologica che ha definito come “sciocche frasi” che diciamo a noi stessi, parole che vengono autosomministrate e che generano disagio (Ruggiero, 2011). Sostanzialmente, queste parole assumono una connotazione definizionale di se stessi che etichetta il soggetto e che lo fa soffrire in quanto definito, e che si irrigidisce così all’interno di un modello ripetitivo che trasforma la sofferenza psichica in un vero e proprio disturbo: soffriamo anche per quei pensieri che vengono attivati in modo consapevole e che conferiscono un significato generale. Ellis intuì come le persone provino disagio quando si tende a sopravvalutare la possibilità che si verifichino delle situazioni di pericolo e quando si sottovalutano le proprie capacità per gestire tali situazioni (Ruggiero, 2011). Alla base esiste la convinzione che le delusioni della realtà siano intollerabili, il soggetto si etichetta così come “patologico” se ne soffre molto (“non è normale rimanerci così male”). Le risposte fisiologiche, dovute alle illusioni metacognitive, che possono manifestarsi soggettivamente, possono essere ad esempio rossore, sudorazione o battito cardiaco accelerato. Non solo: un’inferenza nei confronti di un evento può portare ad una revisione o ad una conferma di un’idea di sé già definita, come il corpo “personale, oggettificato e sociale”, che richiede l’introduzione di nuove rappresentazioni relative all’esperienza (Riva, 2018).

Legate al concetto di monitoraggio cognitivo, le credenze cognitive, o metacredenze, si riferiscono “a convinzioni che le persone hanno sulla propria mente, sui suoi prodotti (es. pensieri ed emozioni) e sulle sue funzioni” (pensiero, attenzione e memoria; Wells, 2000, come citato da Caselli et al., 2017, p. 36). Le metacredenze possono essere: sulle emozioni e sui pensieri automatici, cioè sulle intrusioni mentali, sull’utilità delle strategie utilizzate (i.e. il rimuginio e il pensare a come comportarsi in un determinato contesto assumono un ruolo utilitaristico) e sull’incontrollabilità del pensiero (ad esempio, “se inizio a pensarci non riesco a smettere”; Caselli et al., 2017). Le metacredenze riguardo l’utilità e l’importanza del rimuginio sono dette positive, mentre quelle sulla pericolosità e sull’incontrollabilità sono definite come negative (Wells, 2009, come citato da Caselli et al., 2017). Nello specifico, alcune strategie di regolazione cognitiva mirano al mantenimento del rimuginio, vissuto come una trappola da parte della persona. Tutto ciò può, dunque, portare un individuo ad una percezione globale di se stesso come incapace, disattento, folle o, d’altra parte, come particolarmente previdente e, per certi versi, anche brillante.

Il sistema cognitivo umano viene costruito basandosi su una logica dell’errore meno costoso: vengono, così, sviluppati pregiudizi utili a rilevare i modelli dell’ambiente con l’obiettivo di prevedere risultati importanti (Blanco, 2017). Di conseguenza, possono verificarsi alcuni falsi allarmi, come nel caso di quando rileviamo un nesso causale tra due eventi che non sono correlati effettivamente (i.e. un’

illusione causale). Le implicazioni associate alle

illusioni erronee possono essere positive o negative: un comportamento persistente, fisso e non necessariamente collegato all’esito desiderato, si modella con una sovrastima della causalità, mentre un beneficio legato alla perseverazione stessa può portare anche ad un comportamento che migliora la sensazione di controllo per raggiungere uno scopo e riduce i livelli di ansia esperiti dal soggetto (Blanco, 2017). Come ribadiremo anche in seguito, l’azione di illudersi può avere diverse accezioni e funzionalità.

La metamemoria è, infine, la conoscenza e il controllo che le persone esercitano sulla propria memoria (Schaper & Bayen, 2021). In letteratura, la metamemoria viene distinta tra monitoraggio e controllo meta-mnestico, cioè tra la valutazione dei propri stati di apprendimento e tra i processi che mirano al raggiungimento del livello di memoria desiderato (Nelson & Narens, 1990, come citati da Schaper & Bayen, 2021). Schaper e Bayen (2021) per primi testarono l’illusorietà dell’effetto aspettativa meta-mnemonico: questo effetto consiste nella convinzione soggettiva di avere abilità mnemoniche migliori verso ciò che si ritiene più “scontato” o coerente. Ciò implica che le persone si impegnino di più nella memorizzazione di aspetti apparentemente discordanti, a discapito di altri più concordanti, all’interno di uno stesso compito. Tale focalizzazione potrebbe portare ad un peggioramento dell’immagazzinamento in memoria delle stesse informazioni, nonché delle conseguenze sullo stesso processo di apprendimento. L’effetto di aspettativa meta-mnemonica è, dunque, illusorio e talvolta fuorviante.

Integrazione di Metacognizione ed Enterocezione

Molti tra gli studi finora analizzati, tuttavia, si concentrano su domini isolati della conoscenza di sé. Eppure, gli esseri umani sperimentano un sé unificato che integra le nostre vite mentali e i nostri corpi fisici (Riva, 2018). Mentre la cognizione è spesso considerata separata o distinta dai processi corporei, c’è un crescente riconoscimento del fatto che in effetti la cognizione possa essere incarnata (embodied), cioè che i processi cognitivi si basino su rappresentazioni neurali del corpo (Chua & Bliss-Moreau, 2016; Riva, 2018). Alcune prove di neuroimaging indicano infatti che sia la metamemoria che l’enterocezione reclutano l’insula, una regione coinvolta nell’integrazione delle informazioni omeostatiche e nel controllo viscero-motorio.

Basandosi sulla prospettiva che il corpo e la mente siano intrinsecamente legati tra loro, uno studio del 2016 (Chua & Bliss-Moreau, 2016) si è proposto di analizzare la relazione tra metacognizione ed enterocezione, indagando, dunque, credenze sulle proprie abilità sia mnemoniche che enterocettive. I risultati mostrano come le credenze sulla memoria erano positivamente correlate a quelle sull’enterocezione, e che, in generale, gli individui con una migliore accuratezza meta-mnemonica presentavano anche una maggiore accuratezza enterocettiva.

D’altra parte, lo studio di Yoris e colleghi (2015) ha indagato il ruolo dei costrutti di metacognizione enterocettiva (i.e. credenze e pensieri riflessivi sulle proprie sensazioni corporee) e di accuratezza enterocettiva nel disturbo di panico, riscontrando differenze significative nelle credenze metacognitive enterocettive tra gruppo di controllo e pazienti con disturbo di panico. In particolare, questi ultimi presentavano maggior preoccupazione e pensieri catastrofici riguardo le proprie sensazioni somatiche e sintomi ansiosi.

Conclusioni

Con tutto ciò non si vuole far intendere che l’illusione sia soltanto una tendenza dell’essere umano a “prendersi in giro”, e neppure che le nostre percezioni non siano affidabili in assoluto. Avere delle illusioni soggettive, memorizzate grazie a una varietà di fattori esperienziali, ci “aiuta a vivere”, o perlomeno può risultare funzionale ad adottare uno stile di pensiero in grado di confortarci ed autogestirci quando proviamo dolore, o a prevenire un’eventuale sofferenza. Ad esempio, la sensazione di trovarsi in un ambiente familiare o anche l’idea di avere una buona memoria possono avere un’influenza sul senso di sicurezza nonché sullo stato emotivo. Se prima di un esame importante iniziassimo a pensare di non ricordarci nulla e di non essere abbastanza preparati fino a convincercene, risulterà difficile sostenere bene quell’esame. Il dubbio, in altre parole, infrangerebbe il senso di sicurezza (l’illusione) di sapere, che, in quello specifico contesto, ci avrebbe probabilmente permesso una migliore performance. È, inoltre, interessante riportare l’effetto del “realismo depressivo” (Alloy & Abramson, 1979, come citati da Blanco, 2017). Secondo gli autori, livelli più alti di depressione sono negativamente correlati all’illusione della casualità, e, al contrario, coloro che non presentano sintomi depressivi importanti mostrano una varietà di bias ottimistici e di autoesaltazione, i quali aiuterebbero a mantenere uno stato psicologico ben adattato e sano.

Numerosi studi hanno indagato la validità clinica dell’utilizzo della realtà virtuale su vari fenomeni, tra cui la stessa percezione del dolore (Matamala-Gomez et al., 2021). La percezione e la consapevolezza corporea possono, infatti, essere alterate non solo da cause neurologiche, ma anche da esperienze extra corporee indotte attraverso realtà virtuali. Nello specifico, alcuni tra questi studi hanno sottolineato come delle totali illusioni corporee (Full Body Illusion) possano indurre a modificazioni visuo-tattili (Ehrsson, 2007; Lenggenhager et al., 2007, come citati da Matamala-Gomez et al., 2021) e alla sensazione di “essere situati al di fuori del proprio corpo” (Pamment & Aspell, 2017, come citati da Matamala-Gomez et al., 2021). Attraverso l’uso di illusioni corporee, sarebbe, dunque, possibile modulare questa rappresentazione interna del corpo quando è stata distorta a causa di una condizione clinica (ad esempio, dolore cronico, disturbo alimentare, disturbo motorio, ecc) al fine di recuperare la sua struttura funzionale (Matamala-Gomez et al., 2021). Su questa linea di ricerca, Schmalzl e colleghi (2011) osservarono una riduzione del dolore dell’arto fantasma in pazienti esposti ad una full body illusion, che prevedeva la visione in prima persona del corpo di un manichino in realtà virtuale mentre erano sottoposti a una stimolazione visuo-tattile sincronizzata.

L’effetto placebo, definito come una sostanza o una procedura priva di attività specifica per la condizione trattata (Shapiro & Morris, 1978 come citati da Brascher et al., 2018 ), può essere una forma di condizionamento importante per il trattamento del dolore cronico (Vlaeyen & Linton, 2000 come citati da Brascher et al., 2018). Gli effetti positivi di tale fenomeno sono stati dimostrati in studi con pazienti affetti da dolore muscoloscheletrico (Muller et al., 2016 come citati da Brascher et al., 2018) e lombalgia cronica (Peerdeman et al., 2016 come citati da Brascher et al., 2018). D’altra parte, l’alleanza terapeutica che contribuisce all’esito di una terapia positiva deve focalizzarsi sugli effetti positivi di un trattamento, in quanto l’effetto nocebo, la versione negativa dell’illusione del placebo, può diventare una persistente causa di fallimenti terapeutici nel trattamento del dolore cronico. Le evidenze empiriche mostrano come suggestioni verbali, condizionamento classico e apprendimento osservazionale possono portare a ipoalgesia, cioè a una diminuzione del dolore tramite effetto placebo, o a iperalgesia, cioè a un’aumentata sensibilità nei confronti di stimoli dolorifici tramite quello nocebo (Brascher et al., 2018).

Da un passaggio del libro “Da persona a persona”: “Il mondo in cui viviamo non ‘deve’ necessariamente essere così com’è. Tra tutte le possibilità abbiamo scelto di farlo così” (Rogers & Stevens, 2017, pp. 150-151). È dunque possibile non illuderci? È possibile percepire una realtà oggettiva? Probabilmente no. La percezione soggettiva derivante dai sensi ci induce a creare e formare in noi delle credenze specifiche a proposito della realtà come certa e oggettiva. La realtà viene percepita da parte di tutti in modo meno simile di quanto erroneamente si creda. Ad esempio, quando ascoltiamo il racconto di un episodio di vita altrui, spesso tendiamo ad immedesimarci e ad empatizzare “sentendo” attraverso delle credenze già interiorizzate – e incarnate –, piuttosto che ad “ascoltare” gli eventi con il punto di vista del narrante. “L’interpretazione dell’esperienza è un’altra cosa. […] Scoprii che mentre potevo decidere a favore dello psichico o del somatico, non appena avevo sospeso la mia decisione, essi erano entrambi presenti – a interagire ora come avevano fatto per tutta la mia vita” (Rogers & Stevens, 2017, p. 259).

Tornando alle premesse iniziali, le nostre esperienze corporee non sono dirette, bensì mediate da informazioni percettive che sono a loro volta influenzate da informazioni interne. Tali esperienze vengono, quindi, calibrate attraverso delle rappresentazioni corporee, esplicite o implicite, che sono state precedentemente memorizzate (Riva, 2018). Studiosi come Giuseppe Riva (2018) hanno indagato le origini delle rappresentazioni del corpo umano per comprendere i processi di sviluppo e la relazione con un concetto di Sé adottato e costruito in modo esplicito. Il ricercatore in questione sottolinea lo sviluppo di sei matrici corporee – tra queste, il sé che agisce, o “corpo attivo”, il sé come persona e come oggetto – che possono essere combinate in una rappresentazione coerente di noi stessi. Le matrici corporee sono definite come i confini del corpo, definiscono anche dove il “sé” è presente in quel momento, nonché come si percepisce la persona attraverso la sua modalità di percezione soggettiva.

In conclusione, costruirci una memoria incarnata degli eventi o, più in generale, “illuderci” secondo una rappresentazione soggettiva degli stessi, presenta aspetti sia disfunzionali che funzionali alla nostra esistenza: a seconda di come ci raccontiamo gli eventi e di come rielaboriamo le informazioni sensoriali che esperiamo quotidianamente, abbiamo il potere di interpretare il nostro vissuto in maniera adattiva e salutare, piuttosto che vivere in stato di allarme o preventivo in risposta ai continui cambiamenti ambientali. Clinicamente parlando, si potrebbe dire che ognuno esperisce la propria sofferenza come una percezione non oggettiva della realtà, a livello, al contempo, sia cognitivo che corporeo.

D’altra parte, in linea con la letteratura esposta nel corso del testo, è fondamentale sottolineare l’importanza di applicare alla ricerca nell’ambito, come alla clinica, un approccio integrato e completo di aspetti emotivi, cognitivi, sensoriali e fisiologici. Il tentativo di proporre un approccio integrato e complessivo è già stato portato avanti da numerosi autori (Shiffman et al., 2008), che rimarcano l’importanza di seguire gli individui nel loro contesto di appartenenza e nelle loro costanti fluttuazioni di stato. Secondo gli autori, infatti, le stesse abilità mnemoniche e percettive sono influenzate da variabili contestuali e dallo stato emotivo del soggetto. Si vuole risaltare, in altre parole, un approccio che evidenzi la personale ed individuale integrazione di tali aspetti per la definizione del sé (Riva, 2018).