Allucinazioni uditive e schizofrenia.

ALLUCINAZIONI UDITIVE: ESITO DI UN’INEFFICACE REGOLAZIONE EMOTIVA?

Numerosi studi presenti in letteratura hanno ormai dimostrato che gli individui affetti da schizofrenia mostrano significative difficoltà nell’esperire, nell’esprimere e talora nel percepire le emozioni. Con l’obiettivo di andare oltre il classico criterio dell’ “appiattimento emotivo” (blunted affect) utilizzato nella formulazione delle diagnosi di questi pazienti, alcuni ricercatori si sono occupati di capirne le motivazioni e i meccanismi sottostanti.

Numerosi studi presenti in letteratura hanno ormai dimostrato che gli individui affetti da schizofrenia mostrano significative difficoltà nell’esperire, nell’esprimere e talora nel percepire le emozioni. Con l’obiettivo di andare oltre il classico criterio dell’ “appiattimento emotivo” (blunted affect) utilizzato nella formulazione delle diagnosi di questi pazienti, alcuni ricercatori si sono occupati di capirne le motivazioni e i meccanismi sottostanti.

I sintomi positivi della schizofrenia, come ad esempio le voci o altre allucinazioni uditive, sembrano fortemente associati all’incremento di stati d’ansia o ad alterazioni del tono dell’umore, stati mentali che vengono in condizioni normali e da tutti noi tenuti sotto controllo attraverso strategie di riduzione dell’intensità delle emozioni, quali la soppressione dell’espressione delle emozioni (per esempio l’ inibizione di comportamenti legati al vissuto emotivo), un utilizzo disfunzionale delle risorse attentive, quali ruminazione o rimuginio, oppure tentativi di cambiare le proprie credenze e valutazioni rispetto all’esperienza emotiva vissuta (reappraisal).

A tal proposito, alcuni recenti studi si sono concentrati sul legame tra la presenza di allucinazioni uditive e la possibilità di una deficitaria o inappropriata regolazione delle emozioni, come fattore di aggravamento o mantenimento dei sintomi. Un gruppo di ricercatori australiani ha pubblicato nel 2011, sulla rivista Psychiatry Research, un interessante contributo in questa direzione.

Il protocollo utilizzato prevedeva la somministrazione a 34 pazienti affetti di schizofrenia con allucinazioni uditive come sintomi positivi dominanti, e a 34 soggetti di controllo “sani”, di alcune misure di self-report relative a: 1- descrizione dei sintomi allucinatori relativamente a gravità del disturbo (frequenza, durata e intensità) e angoscia percepita, 2- presenza di sintomatologia ansiosa e/o depressiva e 3- strategie più frequentemente utilizzate per regolare le emozioni (reappraisal cognitivo e soppressione delle emozioni).

I risultati hanno mostrato come nel gruppo dei pazienti un maggior utilizzo della soppressione delle emozioni venga associato ad un aggravamento dei sintomi allucinatori e ad un esito peggiore nelle gestione delle attività quotidiane (isolamento sociale e basso funzionamento lavorativo), mentre la tendenza alla ruminazione appare significativamente associata ai vissuti di angoscia conseguenti ai sintomi, ma non ad un peggioramento dei sintomi stessi. Nel gruppo di controllo si è evidenziata, come prevedibile, una correlazione significativa e positiva tra l’utilizzo della soppressione delle emozioni, della ruminazione e del rimuginio e l’incremento di sintomi depressivi e ansiosi.

L’aspetto interessante su cui porre attenzione rimane tuttavia proprio l’approfondimento delle strategie di regolazione delle emozioni, come importante predittore delle strategie di coping delle esperienze allucinatorie. Da questa ed altre ricerche condotte in quest’ambito emerge infatti la necessità di valutare e inserire nei protocolli di cura di questa patologia cronica un lavoro mirato alla gestione delle emozioni, prima ancora di pensare ad un intervento di “reappraisal critico” (disputing) sui contenuti delle stesse esperienze allucinatorie. Scontata considerazione forse, ma di fondamentale importanza per capire il ruolo determinante dell’affiancare una psicoterapia,al trattamento farmacologico, in pazienti generalmente così difficili da trattare e così poco trattati.

Alla psichiatria dunque l’ingrato compito di ridurre l’intensità e la pervasività dei sintomi, soprattutto nei periodi di riacutizzazione della malattia, e a noi psicoterapeuti quello di capire come e perché i sintomi si manifestano e il loro ruolo (spesso “protettivo”) nel funzionamento della persona: un approccio integrato che includa a pieno titolo la psicoterapia nel percorso di cura, apre la possibilità di intervenire in modo indiretto e forse più efficace sulla frequenza e sull’intensità delle allucinazioni uditive, allenando la competenza emotiva, la consapevolezza di malattia e il legame tra allucinazioni uditive ed eventi di vita.

Se si pensa allo stigma che alcune manifestazioni emotive “eccessive” e “inadeguate” fanno ricadere sui pazienti affetti da schizofrenia, ecco che la soppressione emotiva cui spesso ricorrono sia i pazienti che le stesse strutture riabilitative che si occupano dei loro percorsi di cura, può diventare iatrogena e favorire esiti drammatici.

Qui collocherei il lavoro psicoterapico, che rischia di assumere dunque un significato clinico importante, oltre che etico e di rilevanza sociale.

BIBLIOGRAFIA:

- Johanna C. Badcock, Georgie Paulik, Murray T. Maybery (2011). The role of emotion regulation in auditory hallucinations. Psychiatry Research 185, p. 303–308.

Secondo un recente studio chi ha poca capacità di prendere in considerazione le conseguenze delle proprie azioni corre il rischio di diventare aggressivo se alza troppo il gomito; questo non accadrebbe invece in chi gode di una visione prospettica delle situazioni.

Secondo un recente studio chi ha poca capacità di prendere in considerazione le conseguenze delle proprie azioni corre il rischio di diventare aggressivo se alza troppo il gomito; questo non accadrebbe invece in chi gode di una visione prospettica delle situazioni. La realtà virtuale sta diventando sempre più presente nella nostra società, sia per l’influenza che esercita sull’umore e sul comportamento umano, sia per la risorsa che rappresenta, permettendo di sviluppare sempre nuove metodologie in ambiti quali la chirurgia, la medicina riabilitativa e non ultime la psicologia e la psicoterapia.

La realtà virtuale sta diventando sempre più presente nella nostra società, sia per l’influenza che esercita sull’umore e sul comportamento umano, sia per la risorsa che rappresenta, permettendo di sviluppare sempre nuove metodologie in ambiti quali la chirurgia, la medicina riabilitativa e non ultime la psicologia e la psicoterapia. Cercare di essere il genitore perfetto è un’arma a doppio taglio – commenta Meghan Lee, autrice principale di uno studio apparso online su Personality and Individual Differences (non ancora disponibile la versione pubblicata) portato avanti alla facoltà di Scienze della Famiglia e dello Sviluppo Umano presso la Ohio State Universiy.

Cercare di essere il genitore perfetto è un’arma a doppio taglio – commenta Meghan Lee, autrice principale di uno studio apparso online su Personality and Individual Differences (non ancora disponibile la versione pubblicata) portato avanti alla facoltà di Scienze della Famiglia e dello Sviluppo Umano presso la Ohio State Universiy.

Ormai sono numerosi gli studi sull’efficacia della mindfulness e della meditazione nel trattamento di ansia, depressione, insonnia, dolore cronico e stress. Tuttavia molto spesso, anche se si conosce il razionale tecnico della pratica, si fatica ad applicarla con costanza… Ma come mai? Credo che possa essere interessante passare in rassegna gli ostacoli che si trovano nella quotidianità della pratica. Sicuramente tra le difficoltà più comuni troviamo: il rimuginio, la pigrizia, il torpore, la non motivazione (Pagliaro).

Ormai sono numerosi gli studi sull’efficacia della mindfulness e della meditazione nel trattamento di ansia, depressione, insonnia, dolore cronico e stress. Tuttavia molto spesso, anche se si conosce il razionale tecnico della pratica, si fatica ad applicarla con costanza… Ma come mai? Credo che possa essere interessante passare in rassegna gli ostacoli che si trovano nella quotidianità della pratica. Sicuramente tra le difficoltà più comuni troviamo: il rimuginio, la pigrizia, il torpore, la non motivazione (Pagliaro). Nel discutere la memoria autobiografica, generalmente si fa riferimento al complesso di ricordi che una persona ha delle proprie esperienze di vita e si evidenzia l’importante questione legata all’individualità del soggetto attore del ricordo. Il modello teorico del Self Memory System (Conway et. al, 2004), ipotizza che le informazioni codificate e le esperienze vissute nell’arco della vita diverranno ricordi autobiografici solo se coerenti con il sistema di credenze del soggetto, in caso contrario, tali informazioni verranno dimenticate dall’individuo.

Nel discutere la memoria autobiografica, generalmente si fa riferimento al complesso di ricordi che una persona ha delle proprie esperienze di vita e si evidenzia l’importante questione legata all’individualità del soggetto attore del ricordo. Il modello teorico del Self Memory System (Conway et. al, 2004), ipotizza che le informazioni codificate e le esperienze vissute nell’arco della vita diverranno ricordi autobiografici solo se coerenti con il sistema di credenze del soggetto, in caso contrario, tali informazioni verranno dimenticate dall’individuo. Symptoms associated with food avoidance or overeating varied considerably over time. In view of this historical variability, eating disorders apparently belong to those disorders whose features show a remarkable susceptibility over the span of centuries to prevailing economic and sociocultural conditions as well as to developing medical knowledge.

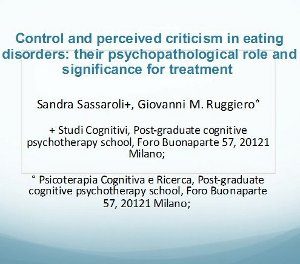

Symptoms associated with food avoidance or overeating varied considerably over time. In view of this historical variability, eating disorders apparently belong to those disorders whose features show a remarkable susceptibility over the span of centuries to prevailing economic and sociocultural conditions as well as to developing medical knowledge.

Vostro marito o vostra moglie, il vostro compagno o la vostra compagna, o degli amici dicono tante bugie, spesso senza avere un risvolto pratico? Beh, escludendo ogni patologia a carico del destinatario della menzogna, è possibile si possa avere a che fare con un bugiardo patologico.

Vostro marito o vostra moglie, il vostro compagno o la vostra compagna, o degli amici dicono tante bugie, spesso senza avere un risvolto pratico? Beh, escludendo ogni patologia a carico del destinatario della menzogna, è possibile si possa avere a che fare con un bugiardo patologico.

Video-feedback therapy effectively alters the distorted cognitions of individuals in various populations. While this form of therapy is used in attachment based therapy with children, it is also used to increase parental sensitivity in populations with adopted children. There is evidence that the communication of adopted children within their adopting families is different from that of non-adopted children (Juffer & van IJzendoorn, 2005).

Video-feedback therapy effectively alters the distorted cognitions of individuals in various populations. While this form of therapy is used in attachment based therapy with children, it is also used to increase parental sensitivity in populations with adopted children. There is evidence that the communication of adopted children within their adopting families is different from that of non-adopted children (Juffer & van IJzendoorn, 2005).

A collection of interventions aim to promote maternal sensitivity through the review of taped parent-child interactions and written materials. The interventions can also be expanded to include the parents’ internal working models and/or sensitive disciplinary practices.

A collection of interventions aim to promote maternal sensitivity through the review of taped parent-child interactions and written materials. The interventions can also be expanded to include the parents’ internal working models and/or sensitive disciplinary practices.