Disturbo da Accumulo: Vietati gli sprechi!

Chi soffre di disturbo da accumulo evita di parlarne e talvolta si isola socialmente, impedendo a persone estranee o addirittura ai familiari stretti di entrare in casa o nei luoghi in cui appaiono evidenti le conseguenze dell’accumulo.

Ivana Bernardotti – OPEN SCHOOL Psicoterapia Clinica e Ricerca

Introduzione

Quando pensiamo al Distrurbo da Accumulo ci vengono facilmente in mente persone ai margini della società, estreme nei comportamenti problematici. Si pensi al programma trasmesso in Italia su Real Time ‘Sepolti in casa’. In realtà, i comportamenti di accumulo si riscontrano in una varietà di disturbi neuropsichiatrici, fra cui il comportamento ossessivo-compulsivo, la schizofrenia e la demenza. Si tratta quindi di sintomi piuttosto diffusi.

Per il solo Disturbo da Accumulo, la prevalenza è stata stimata intorno al 2-5%. Tale dato tende a subire un incremento di più del 6% col trascorrere del tempo, in soggetti di età superiore ai 55 anni (Iervolino et al., 2009; Mueller, Mitchell, Crosby, Glaesmer, % de Zwann, 2009; Samuel set al. 2008). È possibile che tali numeri risultino, addirittura, sottostimati a causa della bassa consapevolezza di chi ne soffre e dagli alti livelli di vergogna ed imbarazzo che accompagnano il disturbo (Ale, Arnold,Whiteside, & Storch, 2014). Chi ne soffre evita, infatti, di parlarne e talvolta si isola socialmente, impedendo a persone estranee o addirittura ai familiari stretti di entrare in casa o nei luoghi in cui appaiono evidenti le conseguenze dell’accumulo.

Il Disturbo da Accumulo è un disturbo progressivo. L’età di esordio tende a collocarsi intorno all’infanzia o all’adolescenza (APA, 2013; Ayers at al., 2010). I sintomi non sembrano, inizialmente, causare particolare compromissione nel funzionamento generale o marcato disagio, ma tendono a divenire problematici più tardi nel corso dell’esistenza, in genere intorno ai 40-50 anni. L’età media di coloro che richiedono un trattamento si colloca, infatti, intorno ai 50 anni (Samuels et al., 2008). È stato stimato che, in assenza di trattamento, i sintomi tendono progressivamente a peggiorare per ogni decade che passa (Ayers, Saxena, Golshan, Wetherell, 2010).

Cos’è il Disturbo da Accumulo?

Il Disturbo da Accumulo o Disposofobia può essere definito come un quadro caratterizzato dalla tendenza ad acquisire un gran numero di oggetti e dal fallimento nel liberarsene, con difficoltà nel mantenerli in ordine (Frost et al., 2015). La difficoltà nel liberarsi degli oggetti indica qualsiasi forma di smaltimento fra cui buttare via, vendere, dare via o riciclare (APA, 2013).

Questa tendenza ad accumulare oggetti, appartenente di scarso valore, limita fortemente l’uso degli spazi domestici e conduce a livelli significativi di disagio e compromissione del funzionamento quotidiano, tanto in coloro che ne soffrono quanto nei loro familiari.

Il

Disturbo da Accumulo si manifesta frequentemente con scarsa consapevolezza da parte di chi ne soffre e, a differenza del Disturbo Ossessivo-Compusivo, i sintomi risultano talvolta egosintonici. Chi ne soffre può chiaramente sentirsi disturbato dagli

esiti dell’accumulo, in assenza tuttavia della capacità di identificare la causa del disagio percepito nella propria difficoltà nel liberarsi di oggetti privi di valore o nell’acquisirne di nuovi in maniera eccessiva. Emerge, al contrario, la frequente tendenza ad attribuire la propria sofferenza a cause esterne, quali limitazioni di spazio o difficoltà nell’organizzazione dello stesso.

Ma cosa si tende ad accumulare? Oggetti comunemente accumulati e conservati possono includere giornali, tazzine da caffè, statue, decorazioni o oggetti da collezione (Frost & Gross, 1993).

Come viene diagnosticato il Disturbo da Accumulo?

Il Disturbo da Accumulo é stato recentemente riconosciuto nella 5° edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders quale categoria diagnostica a sé e disturbo autonomo (APA, 2013); risulta inserito all’interno della macrocategoria dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi e Disturbi correlati. Nella precedente versione del manuale diagnostico, i comportamenti da accumulo erano formalmente riconosciuti unicamente quali sintomi all’interno del disturbo ossessivo-compulsivo, a sua volta inserito fra i Disturbi d’Ansia.

Secondo l’attuale concettualizzazione il Disturbo da Accumulo è caratterizzato da:

- a. Persistente difficoltà di gettare via o separarsi dai propri beni, a prescindere dal loro valore reale.

- b. Questa difficoltà è dovuta a un bisogno percepito di conservare gli oggetti e al disagio associato al gettarli via.

- c. La difficoltà di gettare via i propri beni produce un accumulo che congestiona e ingombra gli spazi vitali e ne compromette sostanzialmente l’uso previsto. Se gli spazi vitali sono sgombri, è solo grazie all’intervento di terze parti (per es. familiari, addetti alle pulizie, autorità).

- d. L’accumulo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti (incluso il mantenimento di un ambiente sicuro per sé e per gli altri).

- e. L’accumulo non è attribuibile a un’altra condizione medica.

- f. L’accumulo non è meglio giustificato dai sintomi di un altro disturbo mentale.

Il DSM-V include, inoltre, la specificazione della condizione ‘Con acquisizione eccessiva‘ se la difficoltà nel liberarsi degli oggetti si accompagna ad una acquisizione eccessiva, e prevede una differenziazione fra diverse condizioni di insight: ‘buono‘ se l’individuo riconosce che convinzioni e comportamenti associati all’accumulo sono eccessivi e problematici, ‘scarso‘ se tali comportamenti non vengono percepiti come problematici e ‘delirante‘ se il paziente appare assolutamente sicuro e certo delle proprie convinzioni e dei propri comportamenti che non sono riconosciuti come problematici, nonostante vi sia prova del contrario.

Sempre secondo il DSM-V, coloro i quali soffrono di Disturbo da Accumulo conservano i propri beni in maniera intenzionale. Tale criterio differenzia il Disturbo da Accumulo da altre forme psicopatologiche in cui è presente un accumulo passivo o in cui viene a mancare il disagio sperimentato a fronte dell’eliminazione dei propri oggetti (ad es. in alcune forme di demenza).

Il 75% di coloro i quali soffrono di Disturbo da Accumulo presentano altri disturbi mentali in comorbidità (APA, 2013). Circa il 20% degli individui con accumulo patologico soddisfa anche i criteri per il disturbo ossessivo-compulsivo. Ancora, il disturbo risulta frequentemente associato a disturbi depressivi (più del 50% dei casi), disturbi d’ansia (soprattutto fobia sociale e disturbo d’ansia generalizzato) e ADHD (Fullana et al., 2013; Hall, Tolin, Frost & Steketee, 2013; Ivanov et al., 2013), in particolare nel sottotipo disattento.

Studi condotti in ambito neuropsicologico e elettrofisiologico hanno, a tale proposito, evidenziato come in soggetti affetti da Disturbo da Accumulo siano presenti deficit di categorizzazione, memoria di lavoro, decision making, attenzione e processamento degli errori. Sembrerebbero, quindi, essere deficitarie soprattutto le funzioni esecutive (Mackin et al., 2011).

Il Disturbo da Accumulo appare associato, non esclusivamente ad altri disturbi mentali, ma anche ad una maggior incidenza di problemi fisici e di salute: diabete, apnee notturne, artriti, disturbi ematici e cardiovascolari risultano frequenti in coloro che soffrono di accumulo patologico. È stato ipotizzato che tali complicanze mediche potrebbero essere legate alla scarsa cura di sé e alla bassa tendenza, da parte di coloro che ne soffrono, a richiedere visite mediche e specialistiche. (Ayers, 2014).

L’accumulo genera, inoltre, disordine, talvolta scarsa igiene, esposizione a rischi e difficoltà di movimento all’interno degli spazi domestici. A tale proposito, famoso è il caso dei fratelli Collyer di New York che negli anni ’40 furono rinvenuti nella loro casa a 12 piani e che morirono l’uno sepolto schiacciato sotto grandi quantità di oggetti e l’altro, paralizzato, per la fame.

Quali motivazioni spingono a mettere in atto comportamenti di accumulo patologici?

Uno studio condotto da Frost e collaboratori nel 2015 ha tentato di stabilire quali siano le principali motivazioni che spingono una persona ad accumulare in modo patologico oggetti privi di valore apparente.

Da un’attenta analisi della letteratura sull’argomento, gli autori hanno individuato quattro motivazioni che più frequentemente vengono riportate da coloro che soffrono di Disturbo da Accumulo:

- Attaccamento emotivo agli oggetti

- Preoccupazione ed evitamento degli sprechi

- Motivazioni estetiche

- Contenuto informativo dell’oggetto (come quotidiani, riviste etc.)

Sulla base dei risultati, i soggetti con Disturbo da Accumulo riportano tutte e quattro le motivazioni con maggiore frequenza rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia, queste tendono a diversificarsi a seconda che si tratti di acquisizione o conservazione problematica. In generale, la preoccupazione per gli sprechi sembra guidare entrambi i comportamenti di accumulo in misura maggiore rispetto alle altre motivazioni. A tale proposito, pazienti con Disturbo da Accumulo riportano punteggi maggiori in termini di coscienza ambientale rispetto alla popolazione generale (Frost et al., 1995).

Nello specifico, nell’acquisizione di nuovi oggetti, oltre alla preoccupazione per gli sprechi, sembrano giocare un ruolo rilevante anche le motivazioni estetiche; per quanto riguarda la tendenza a non gettare via, risultano importanti anche il desiderio di conservare informazioni e l’attaccamento emotivo agli oggetti.

La possibilità di differenziare il problema in termini di acquisizione eccessiva di oggetti o tendenza alla conservazione e la comprensione delle diverse motivazioni sottese nel singolo individuo possono risultare utili informazioni per la scelta e la conduzione di un’adeguata terapia.

Quali sono i fattori di rischio?

Secondo il DSM-V, i principali fattori di rischio per il Disturbo da Accumulo includono:

- Fattori temperamentali, dal momento che l’indecisione e le difficoltà in termini di decision making sembrano essere una caratteristica di coloro che soffrono di Disturbo da Accumulo e dei loro parenti di primo grado.

- Traumi e fattori di vita stressanti: la presenza di eventi traumatici nella vita di questi soggetti è risultata associata all’esordio dei comportamenti da accumulo e all’incremento della gravità sintomatologica (Landau et al., 2011). Risulta, quindi, utile in corso di trattamento, effettuare anche un’approfondita valutazione della storia di vita e traumatica.

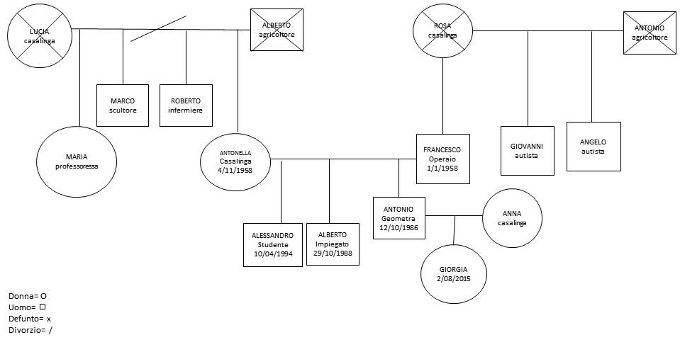

- Fattori genetici: circa il 50% dei pazienti con Disturbo da Accumulo ha almeno un parente di primo grado che mette in atto comportamenti problematici di accumulo.

Quale trattamento psicoterapico?

Generalmente coloro i quali soffrono di Disturbo da Accumulo richiedono un trattamento a causa della presenza di disturbi in comorbidità (Tolin et al., 2008) e non direttamente per i comportamenti di accumulo; la richiesta risulta pertanto poco tempestiva per cui, quando arrivano in terapia, tali sintomi risultano spesso già piuttosto gravi e cronicizzati (Ayers et al., 2010; McGuire et al., 2013).

Sulla base di un recente articolo pubblicato da Kress et al. (2016), che mira a fare il punto della situazione in termini di diagnosi e trattamento del

Disturbo da Accumulo, la terapia cognitivo-comportamentale è considerata il trattamento d’elezione.

Studi precendenti che hanno esplorato l’efficacia della CBT per pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo, hanno riscontrato che la presenza di sintomi di accumulo risultava un consistente predittore di drop-out, scarsi risultati terapeutici e minimi guadagni clinici se confrontata con l’assenza di tali comportamenti (Mataix-Cols et al., 2002; Steketee & Frost, 2003). Questi risultati hanno condotto alla messa a punto di protocolli specifici per il trattamento del Disturbo da Accumulo, con particolare attenzione alle credenze tipiche di questi pazienti e ai comportamenti correlati all’accumulo, al disagio emotivo, all’evitamento ad esso connesso e al potenziale deficit di processamento delle informazioni (Steketee, Frost, 2007; Tolin et al., 2007).

L’attuale trattamento cognitivo-comportamentale del Disturbo da Accumulo si focalizza principalmente sulla riduzione dei sintomi in tre macro aree: la disorganizzazione, la difficoltà nel liberarsi e nel gettare via gli oggetti personali e la tendenza ad acquisirne in eccesso.

Nello specifico, il trattamento si avvale di:

- Skill training finalizzato a rinforzare le capacità di problem-solving, decision making e di organizzazione;

- Esposizione graduale, immaginativa ed in vivo, agli stimoli stressanti (Esposizione con evitamento della risposta, ERP), ovvero non comprare e buttare oggetti;

- Ristrutturazione cognitiva delle credenze irrazionali correlate ai comportamenti di accumulo.

In aggiunta, la bassa consapevolezza frequentemente associata al Disturbo da Accumulo ha portato ad ipotizzare l’utilità di avvalersi, in aggiunta ai già citati interventi, di tecniche motivazionali e dell’ausilio di visite domiciliari (Stekenee et al., 2010).

Gli interventi motivazionali si pongono come obiettivo la riduzione dell’ambivalenza di fronte alla scelta di intraprendere o meno un trattamento, aiutando il paziente ad individuare le aree di maggiore compromissione a causa dei comportamenti di accumulo e che vorrebbero ridurre (ad es. la compromissione sociale legata all’impossibilità di invitare a casa familiari o amici o i problemi economici legati all’acquisizione compulsiva). In merito alle visite domiciliari, Steketee e Frost (2007) hanno messo a punto uno specifico protocollo, della durata di 26 settimane, che prevede visite al domicilio e sul luogo di lavoro da parte di operatori sociali.

In uno studio qualitativo volto ad indagare la soddisfazione di clinici e pazienti circa il trattamento per il Disturbo da Accumulo con la CBT, i pazienti hanno riferito di aver trovato efficaci soprattutto le visite domiciliari in supporto agli obiettivi concordati, la pianificazione del trattamento e la generalizzazione degli esercizi di esposizione (Ayers, Bratiotis, Saxena, Wetherell, 2012).

Ancora, più di recente sono stati proposti gruppi di stampo comportamentale condotti da pari insieme agli operatori sociali. L’obiettivo è la riduzione dello stigma associato al Disturbo da Accumulo e la possibilità di fornire un maggiore supporto ai pazienti rispetto ai gruppi condotti unicamente da operatori della salute mentale (Frost, Ruby, Shuer, 2012).

In Italia, nel 2015 il gruppo clinico di Claudia Perdighe e Francesco Mancini ha pubblicato un manuale volto ad illustrare caratteristiche e trattamento cognitivo-comportamentale del Disturbo da Accumulo.