La Depressione e la Psicoterapia Funzionale

Nell’articolo analizzeremo il disturbo della Depressione in tutti i suoi aspetti psichici e corporei, andando ai Funzionamenti alterati che ne sono alla base.

Una nota generale

La

Depressione è una delle patologie più diffuse nelle nostre società ipertecnologiche, e ne scopriremo a breve il perché.

Depressione, l’allarme dell’Oms: “In 10 anni aumentata quasi del 20%”. Ne soffrono 322 milioni di persone. Nessun paese escluso. “Parliamo di depressione”: è questo il titolo della nuova campagna lanciata dall’Oms.

Nel 2021 anche la giornata mondiale della Salute, il 7 aprile, è stata dedicata a questa patologia.

Negli USA

Secondo l’APA, in statistiche recenti si rileva che negli USA ben il 17% della popolazione soffre di Depressione maggiore, e il 50-70% di chi ha un primo attacco può averne altri. E l’età media di chi ne viene colpito si sta notevolmente abbassando.

Nei soli cinque anni tra il 2010 e il 2015, il numero di adolescenti negli Usa che si sentivano inutili e infelici, sintomi classici da depressione, rilevato dai maggiori sondaggi a livello nazionale è aumentato del 33%. I tentati suicidi tra gli adolescenti sono cresciuti del 23%. Ancora più preoccupante, la percentuale di popolazione tra i 13 e i 18 anni che si è suicidata è balzata al 31%.

Jean Twenge, docente di Psicologia alla San Diego University, dopo aver indagato molte tra le maggiori ricerche sull’adolescenza, ritiene che le cause possano essere riconducibili a un grande cambiamento nelle vite degli adolescenti: la diffusione improvvisa degli smartphone. E ha scoperto che anche il tempo trascorso online era collegato a problemi di salute mentale.

Una visione Funzionale

Indubbiamente scoperte di questo tipo hanno una notevole importanza nel ricercare le cause di questo aumento della patologia depressiva. Ma noi sappiamo che ci sono altre condizioni che incidono. Innanzitutto, una società sempre più frenetica, che richiede un controllo molto elevato sin da piccoli, nella quale è necessario uno sforzo molto intenso per poter trovare un posto (il più possibile adeguato) nella società e nel lavoro. La società attuale spinge già da piccoli a guardare solo e sempre fuori di sé finendo per rendere difficile percepire le sensazioni che arrivano dal di dentro, dal proprio corpo, che sono indispensabili, una guida necessaria, per una vita sana e portata nelle giuste direzioni: più diminuiscono le sensazioni corporee reali più aumentano le fantasie e le preoccupazioni che, tra l’altro, molto spesso, non corrispondono alla situazione reale.

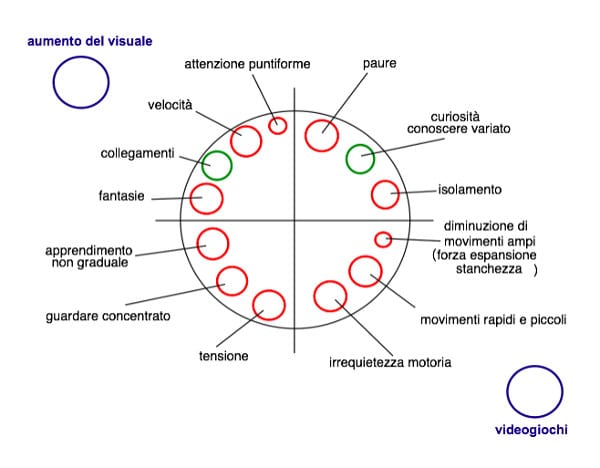

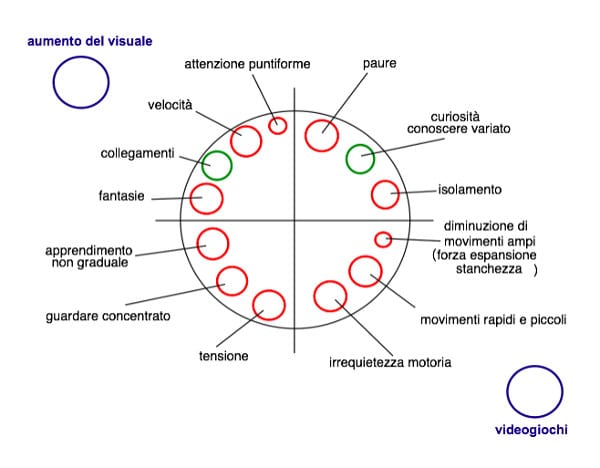

Chi scrive si è occupato a lungo di infanzia e adolescenza, analizzando in particolare quali sono su di loro gli effetti dovuti alle condizioni della società attuale, una società che vede una prevalenza del visuale, con un uso enormemente aumentato di cellulare, computer, videogiochi, e una diminuzione di attività di movimento ampio e intenso, di giochi creativi, di calma e tranquillità. Nei nostri giovani ritroviamo così problemi di irrequietezza, i movimenti prevalenti sono piccoli e veloci nell’agire sugli strumenti elettronici. Si genera anche una visione più ristretta e puntuale perché lo sguardo è catturato dal piccolo schermo. Osserviamo, come conseguenza, una diminuzione della calma e di una attenzione che sia morbida e non ossessiva, una difficoltà nel poter restare tranquillamente e a lungo in un’attività, in un gioco senza distrarsi o passare ad altro.

Nella figura seguente è possibile notare le alterazioni sul funzionamento del Sé (rappresentato come cerchio grande interno) dovute alle condizioni che sono al contorno della vita dei bambini e dei ragazzi (rappresentate dai cerchi piccoli all’esterno). Questa rappresentazione è caratteristica della psicologia Funzionale (Neo-Funzionalismo) che permette di vedere il Sé in tutte le sue componenti psico-corporee (cognitive, emotive, ma anche sensoriali, motorie e fisiologiche) rappresentate dai cerchi piccoli all’interno (Fig. 1)

Fig. 1 Effetti delle condizioni al contorno del Sé dei giovani

Chiariamo subito che la soluzione non è certo nel tornare al passato colpevolizzando le innovazioni tecnologiche; non avrebbe senso, anche perché l’enorme avanzamento del digitale è insostituibile nella vita di oggi. Piuttosto, se comprendiamo quali sono gli scompensi che questo avanzamento produce nel Sé, è possibile pensare ad attività che possono riequilibrarlo in tutte le sue componenti. Ad esempio, dedicare tempo a movimenti ampi che portano il giovane a sentirsi sazio e soddisfatto, allargare la visione a 360° guardando tutto un mondo che è di fuori, far praticare metodi che recuperano la calma e che riaprono sensazioni interne corporee che altrimenti rimarrebbero intrappolate.

L’integrazione mente-corpo e le patologie

Da quanto detto finora già si intravede l’importanza di una concezione (più avanzata e attuale) che guarda alla unitarietà corpo-mente senza più scissioni e separazioni, e senza più configurazioni “piramidali” che vedono una mente che controlla tutto dall’alto.

L’integrazione mente-corpo è ormai ampiamente accettata dalla scienza, e numerosi sono gli studiosi che l’hanno sostenuta e dimostrata, in un cammino lungo e interessante. Le neuroscienze, in particolare, hanno dato notevoli e significativi contributi, fornendo continue verifiche alla teoria della psicologia Funzionale alla quale ho lavorato già a partire dagli anni ’80.

Alla base della teoria di Daniel Siegel vi è il concetto di integrazione, integrazione della coscienza e delle diverse parti del Sé. Questo senso di sé è radicato nel cervello così come nelle sue interazioni con l’ambiente e in relazione al funzionamento altrui; ecco perché l’autore parla di una mente che non esiste solo in se stessa ma in relazione agli altri.

Daniel Goleman introduce, come evoluzione delle precedenti teorie, l’idea di Intelligenza emotiva, una intelligenza che non è solo cognitiva, ma che è connessa all’ambiente emotivo e sociale nel quale si cresce e si viene educati. Tutti dovremmo essere capaci di creare un contesto valido e significativo in termini di intelligenza emotiva, che è, in definitiva, la via d’accesso a un successo personale fatto di armonia, gratificazione e realizzazione.

Per Edgar Morin non esiste un solo piano Funzionale al vertice di tutto, ma “macroconcetti” «in cui le interrelazioni fra i termini sono circolari» (Morin, 1982, p. 139), proprio come afferma la teoria Funzionale del Sé. La sfida alla complessità è indispensabile in una scienza moderna, dove deve prevalere una visione finalmente olistica rispetto ai precedenti riduzionismi. Possiamo dire con Morin che «il paradigma della complessità aiuta a concepire l’unità/molteplicità di ogni entità invece di eterogeneizzarla in categorie separate o di omogeneizzarla in una totalità indistinta» (Morin, 1985, p. 202).

Il Neo-Funzionalismo, scoprendo le Funzioni del Sé, ognuna delle quali non è una parte ma l’organismo intero, permette di arrivare ad un olismo concreto e non generico, nel quale è possibile guardare all’interezza ma anche scendere profondamente nei dettagli. E questo Sé – in linea di quanto sostiene Morin – è un’organizzazione di Funzioni, caratteristica di un organismo vivente.

Damasio è uno dei neuroscenziati che maggiormente sostiene il concetto di integrazione mente-corpo. Per Damasio, i processi fisiologici e corporei sono pienamente presenti nell’organizzazione del Sé e della coscienza.

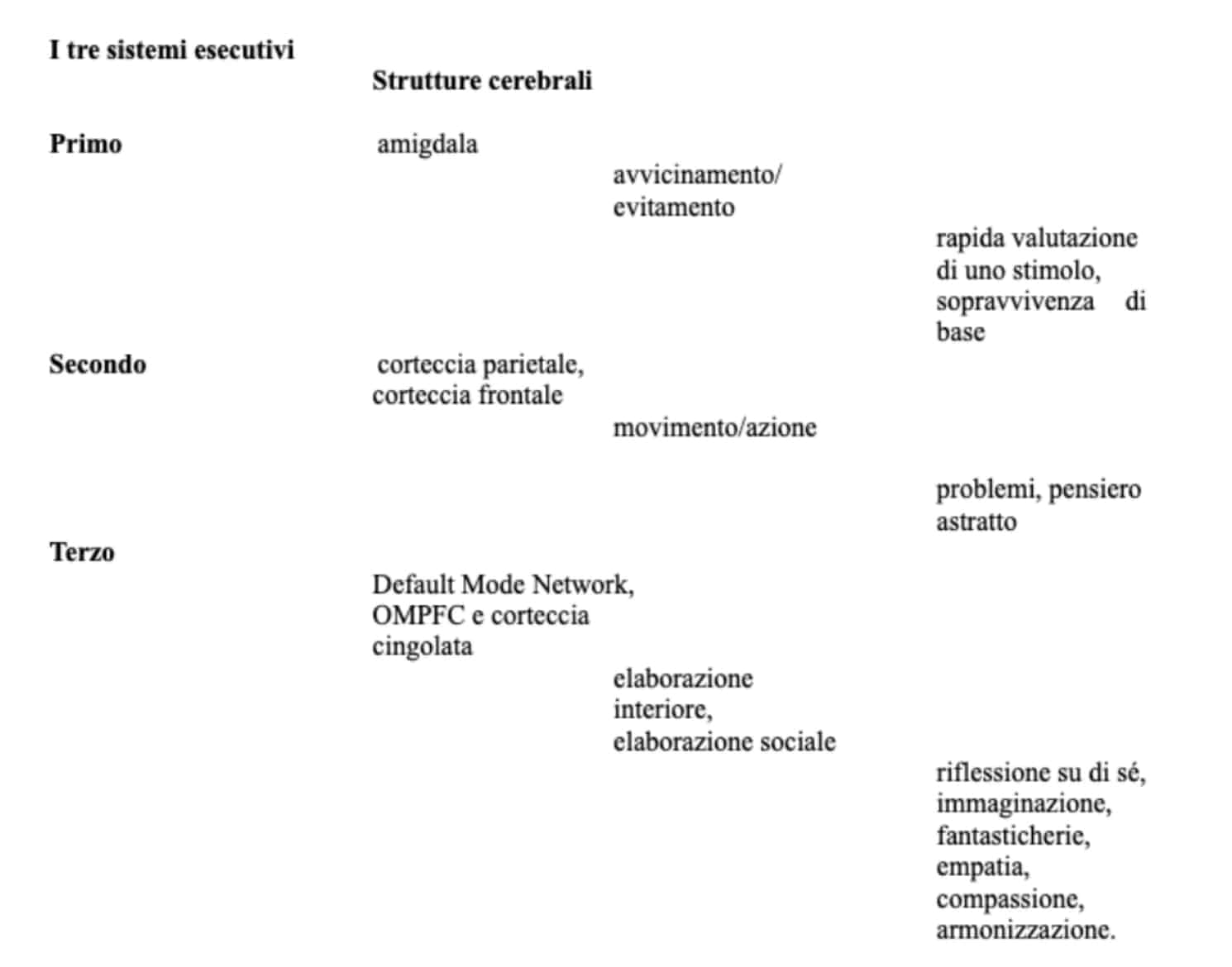

Rizzolatti, infine, con la sua teoria dei neuroni bimodali (dell’area premotoria) ci ha dimostrato che i movimenti non sono l’attuazione di un comando cognitivo che è al di sopra, ma sono vere e proprie “azioni” con una specifica intenzionalità. Il movimento è una vera e propria conoscenza, una conoscenza implicita che non passa per le zone corticali del cervello.

In Italia

Secondo i dati ISTAT, la depressione è il disturbo mentale più diffuso nel nostro paese: si stima che in Italia superino i 2,8 milioni coloro che ne hanno sofferto nel corso del 2015.

Anche per l’ANSACOM, nel 2019 in Italia 3 milioni di persone soffrono di depressione, di cui oltre 2 milioni sono donne. Una malattia spesso non trattata adeguatamente: un milione, infatti, ce l’ha in forma maggiore (grave). Il cosiddetto male di vivere è una malattia in aumento, come dimostrano i dati presentati. Tra il 2005 e 2015 infatti il numero di casi è cresciuto del 20%. E inoltre, nei pazienti con disturbi dell’umore, uno su tre arriva a cercare di togliersi la vita almeno una volta.

L’età più colpita è tra i 30 e i 50 anni. E più colpite sono le donne, specie le casalinghe che non hanno altre occupazioni se non i figli. Ma poi i figli crescono, e queste donne si ritrovano senza una funzione sociale e lavorativa significativa. Risentono, inoltre, del calo di attrattiva sui maschi: con un ulteriore caduta di consistenza e di autostima, in una condizione stereotipata, rassegnata e passiva.

La Psicoterapia Funzionale

Nell’articolo analizzeremo il disturbo della Depressione in tutti i suoi aspetti psichici e corporei, andando ai Funzionamenti alterati che ne sono alla base.

Ed è proprio per tale motivo che la Psicoterapia Funzionale permette di affrontare la Depressione fin nelle sue radici, raggiungendo perciò una percentuale di successi veramente molto elevata.

La Depressione

La Depressione è un disturbo che presenta una evidente alterazione dell’umore. Può essere di tipo unipolare quando l’umore si mantiene costantemente basso, ma vi è una tipologia definita bipolare quando ci sono sbalzi continui e molto forti.

I sintomi evidenziati nel DSM-5 sono:

- umore: triste, indifferente, senza sensazioni

- pensiero: apatia, inibizione, scarsa attenzione, idee di morte o rovina, senso di colpa, svalutazione

- comportamento: rallentamento, pianto, isolamento sociale

- sintomi fisici: disturbi del sonno, astenia, vertigini, ipotensione, stipsi, colite, inappetenza, freddo, dolori diffusi, palpitazioni

a) Si parla di Depressione Maggiore se ci sono almeno 5 dei seguenti sintomi presenti per 2 settimane (non dovuti a sostanze o altre patologie o lutto):

- umore depresso,

- marcata perdita di interesse o piacere,

- perdita o aumento di peso (o appetito),

- insonnia centrale o iniziale,

- rallentamento o agitazione motoria,

- stanchezza continua,

- sensi di colpa o svalutazione eccessivi,

- diminuita capacità di riflettere e concentrarsi,

- pensieri ricorrenti di morte.

Tutto ciò deve verificarsi quasi ogni giorno o per gran parte del giorno.

b) Si parla di Depressione Reattiva quando è legata strettamente a un avvenimento doloroso, ma con reazione sproporzionata.

c) Si parla di Depressione Bipolare quando c’è alternanza di euforia e depressione di grande intensità.

d) Invece la Depressione Organica è causata da farmaci o patologie organiche (diabete, tiroide, malattie infettive…).

Esperienze di Base nella Depressione

Se vogliamo affrontare la Depressione con la metodologia della psicoterapia, e in particolare la psicoterapia Funzionale (Neo-Funzionalismo), è necessario comprendere le modalità che caratterizzano questa patologia, le alterazioni dei funzionamenti psicofisici dei soggetti che ne sono affetti. Solo dopo la comprensione profonda della base su cui la Depressione si fonda, sarà possibile progettare un intervento terapeutico particolarmente efficace.

Andiamo a guardare, dunque, le Esperienze di Base, vale a dire le modalità fondamentali con cui il Sé si muove nel mondo, nella vita, sin dai primissimi momenti di esistenza.

Le Esperienze di Base collegate maggiormente alla Depressione sono le seguenti.

Contatto, vicinanza. È fondamentale sin dalle prime fasi di vita. Il Contatto dà tranquillità, fa sentire al neonato il calore della vicinanza, gli fa sentire che l’altro è là, con lui, quasi in una fusione, in una condizione di calma e tranquillità.

Se manca un sufficiente Contatto il neonato comincia a sentire che non c’è piena attenzione a lui, e finisce per sentirsi isolato. Inizia così, già a quell’età, a scivolare in una certa rassegnazione con una altrettanta relativa immobilità. Ancora una volta si conferma che la Depressione è sostanzialmente, al fondo, una carenza di azione, di attivazione.

Essere Tenuti, Contenuti. Essere Protetti. Essere avvolti dal genitore, essere tenuti dalla persona che lo ama, permette al bambino di riprendere energie, di ricaricarsi, per poi poter riacquistare pienamente l’agire, il muoversi. E l’agire è il contrario del chiudersi e dell’immobilizzarsi. Anche essere protetti dalle paure rappresenta una barriera precoce dal rischio dell’irrigidirsi e dell’immobilizzarsi. La protezione rassicura e dà possibilità di andare nel mondo con slancio e coraggio, allontanando il pericolo di cadere nella Depressione. La Depressione – a ulteriore verifica di quanto stiamo asserendo – si accompagna molto spesso alle paure.

Essere nutriti, ricevere, assorbire. II nutrimento, sia quello strettamente alimentare (sempre che non ci sia un disturbo dell’alimentazione) sia quello che riguarda l’animo umano e il mondo della conoscenza, dà energia alla persona. E possiamo dire con profonda certezza che energia e vitalità sbarrano la strada alla Depressione.

Inoltre, Essere nutriti vuol dire essere riempiti, e da qui un antidoto importante al vuoto che costituisce la Depressione. Essere Nutriti significa infatti, più in generale, sentirsi soddisfatti nei propri bisogni, e dunque riempiti, sazi, e vitali.

Essere Amati. Ovviamente Essere amati è una delle principali fonti di tranquillità, una fondamentale condizione che fa stare bene il bambino. Gli dà la sicurezza di non essere solo, di avere chi si occupa amorevolmente di lui. Lo riempie anche più dell’Essere nutrito.

Chiedere per ricevere. Se il bambino non riceve risposta alla richiesta che esprime, se non ottiene quello di cui ha bisogno, prima o poi, in una ripetuta mancanza di attenzione e di soddisfacimento della richiesta, rinuncia a chiedere ancora. Il bambino può cercare di muovere l’adulto ad agire in suo favore, attraverso vari modi. Il più comune, quando c’è il bisogno che non si può procrastinare è il pianto, ma ci possono essere anche altri modi come gesti con le braccine, espressioni del viso, sorrisi.

Troppo spesso si dice che un neonato, dopo aver richiamato senza risposta l’adulto a lungo (quando, per esempio, non vuole rimanere solo nella culla o vuole essere preso in braccio) alla fine smette di piangere perché finisce di fare il capriccio. Ma non è assolutamente vero che si calmi: al contrario, esaurisce la spinta a chiedere, si deve arrendere e si deprime. È questa una delle radici più profonde e gravi della Depressione.

Realizzazione soddisfazione. L’Insoddisfazione nella vita attuale, a lungo andare, ferma ogni slancio, ogni voglia di agire e realizzare i propri obiettivi e i propri sogni. Delusioni delle proprie aspettative, frustrazioni, creano un senso profondo di scontentezza.

Nella vita non si dovrebbe mai smettere di desiderare, di puntare a nuovi traguardi. Il fermarsi è l’immobilità, è la tristezza legata a un senso di inutilità. Gli esseri umani hanno bisogno di Realizzarsi ad ogni età (compatibilmente con l’età); hanno il bisogno di “espandersi”, di crescere di importanza, di far aumentare la propria influenza sul sociale anche in età avanzata.

Rinunciare vuol dire perdere la scintilla vitale. La scontentezza che ne deriva arresta lo slancio alla vita, fa ripiegare su se stessi. La Depressione è esattamente questo.

Molte persone, quando vanno in pensione dal proprio lavoro, senza altri interessi e attività da svolgere, cadono nella Depressione.

Progettare per concretizzare sogni. I giochi che si fanno da bambini quasi sempre preparano a un ruolo, un lavoro, un’attività da svolgere da adulti. Da quel momento, ciascuno deve percorrere la propria strada per mettere in atto le proprie capacità: nel lavoro, nelle relazioni, nella vita affettiva. Se i sogni, le proprie capacità, i propri progetti, vengono disattesi, lentamente, anche dopo molto tempo ma inesorabilmente, nell’animo umano si insinua il senso di fallimento, la sensazione del vuoto: un essere risucchiati dal male della Depressione.

Prendere sedurre portarsi l’altro. Cambiare l’altro, muovere, trasformare. Ogni volta che la persona non agisce, non modifica la situazione, non cambia e non trasforma (anche solo in parte) ciò che non va bene intorno a lui, si innesca sempre più un meccanismo di involuzione verso la piattezza, l’aridità, la scontentezza. L’organismo intero reagisce con una condizione alterata di funzionamento, che contribuisce alla sindrome della depressione. Depressione è fondamentalmente una rinuncia all’agire, rinunciare ad azioni che si vorrebbero o si dovrebbero svolgere.

Gioia, slancio, guizzi. Vitalità, energia, passione. Giocare, umorismo. Quando queste Esperienze di Base sono carenti, il germe della Depressione mette radici. Gli esseri umani hanno bisogno di questi funzionamenti, hanno bisogno di Giocare, di essere Gioiosi e Vitali. E non solo quando si è bambini; anzi, molto proprio quando si è adulti e appesantiti da responsabilità e fatiche. La vita senza Gioia, Gioco e Vitalità diventa piatta, si rattrappisce.

Senza slanci, movimenti veloci e guizzanti, si produce uno squilibrio emotivo, ma anche neuroendocrino. In particolare, un impoverimento dei neurotrasmettitori legati alla gioia e alla contentezza (in particolare dopamina e serotonina).

Piacere, eccitazione, godersi le cose. Depressione è quando mancano i piccoli gesti quotidiani che danno piacere, che gratificano. La mancanza delle sensazioni piacevoli, ma anche di momenti intensi di eccitazione, non possono che essere forieri di Depressione.

Neurotrasmettitori e Ormoni

Il funzionamento dell’essere umano è costituito da un insieme strettamente integrato di mente e corpo, anzi – come sostengo da sempre – di Funzioni psico-corporee. Tutte le Esperienze di Base che sono state descritte precedentemente non sono costituite solo da pensieri ed emozioni ma anche, in maniera inestricabile, da elementi fisiologici (come il respiro, e le modalità di funzionamento degli organi interni), da condizioni del sistema neurovegetativo, da movimenti e posture, dalle sensazioni percettive; ma anche (e in modo molto significativo) dalla maggiore o minore presenza di neurotrasmettitori e ormoni.

Nella farmacologia psichiatrica vengono adoperate sostanze che modificano il funzionamento di alcuni neurotrasmettitori. Dal punto di vista del Neo-Funzionalismo l’agire dall’esterno immettendo sostanze che intervengono sul livello endocrino può essere certamente utile, ma non è sufficiente, perché ad ammalarsi è la persona intera su tutti i livelli del Sé, mente-corpo. Inoltre, è l’organismo stesso che dovrebbe essere in grado di produrre le sostanze indispensabili al suo benessere.

Esaminiamo di seguito le sostanze coinvolte nella sindrome della Depressione:

GABA

L’Acido Gamma Amino Butirrico è noto per avere un effetto utile per la calma e la tranquillità, in quanto nutre e alimenta la guaina che circonda il neurone. Lo rende dunque più refrattario agli stimoli eccitatori e inibisce una trasmissione nervosa troppo intensa, diminuendo di conseguenza una eccessiva agitazione, l’eccessivo attivarsi, compresi i pensieri negativi e parassiti tipici della Depressione.

Dopamina

È sintetizzata a partire dall’aminoacido triptofano, precursore anche della serotonina, che – come vedremo – è uno dei principali neurotrasmettitori implicati nella patologia Depressiva.

Il triptofano deve essere assunto dall’esterno, da alimenti quali cioccolato, avena, banane, datteri, latte e latticini.

La Dopamina è l’elemento centrale implicato in tanti processi vitali:

- Processi emozionali del piacere e della ricompensa

- Gratificazioni conseguenti al mangiare, al bere, al riprodursi, al successo nella lotta e nella competizione

- Euforia connessa allo scampato pericolo.

E proprio per questo che è il neurotrasmettitore centrale nella fisiologia del rinforzo psicologico: quando si provano gli effetti positivi della dopamina si è spinti a voler ritrovare tali effetti, e si ricercano nuovamente quelle esperienze e quelle situazioni che li hanno generati.

Serotonina

La Serotonina è un neurotrasmettitore molto importante nel meccanismo della Depressione.

È implicata in molti processi centrali per la vita delle persone:

- Regolazione di sonno, umore, appetito, sessualità

- Regolazione del nostro orologio interno

- Regolazione della temperatura corporea

- Contrazione della muscolatura liscia dei vasi dell’intestino, dei bronchi, dell’utero, della vescica

- Regolazione intestinale

- Neutralizzare l’azione del cortisolo, che riduce la capacità dell’organismo di produrre il testosterone

- Modificazione e regolazione della pressione arteriosa.

Testosterone

È l’ormone maschile per eccellenza; è presente anche nella donna ma come prodotto intermedio nella sintesi degli estrogeni.

Rientra in quegli ormoni che sono legati a una condizione di stress momentaneo, aiutando l’organismo a superare gli ostacoli, ad esprimere la propria forza. In particolare, nel maschio aiuta a prepararsi alla “conquista” della partner.

CATECOLAMINE

Adrenalina (caratterizzante l’ansia e la paura)

È il mediatore principale della trasmissione nervosa del sistema simpatico. Mette in atto le modificazioni dell’organismo che permettono di affrontare con efficacia ed energia uno stressor, uno stimolo da superare con efficacia e rapidità. Vengono messe in atto tutte le proprie energie e capacità.

Se, a causa di uno stress cronico e negativo, non è pienamente presente, si comprende bene come non possa facilitare l’agire e contrastare, così, la carenza di azione tipica della Depressione.

Noradrenalina

Quando è carente caratterizza problemi di umore, in specie relativamente alla rabbia ed ostilità.

Soprassiede alle seguenti funzioni vitali:

- Controllo dell’attenzione e delle reazioni

- Rilasciare energia sotto forma di glucosio dal glicogeno, e aumentare il tono muscolare

- La noradrenalina “setta” i livelli di energia del nostro corpo. Senza noradrenalina nel cervello, ci si sentirà sempre stanchi (Fig. 2)

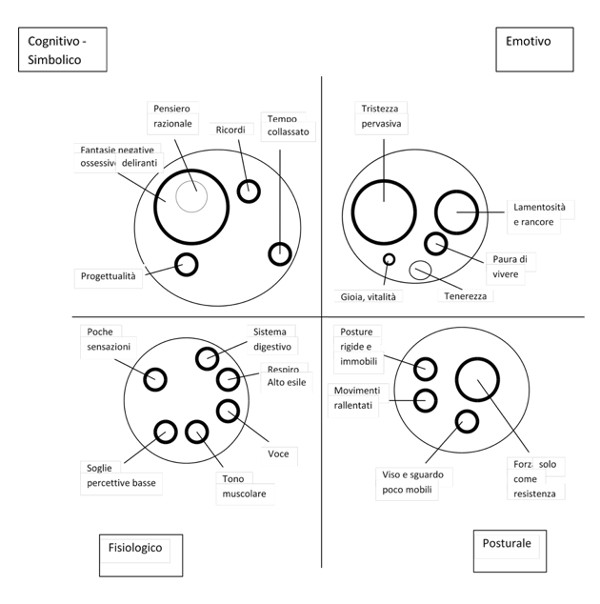

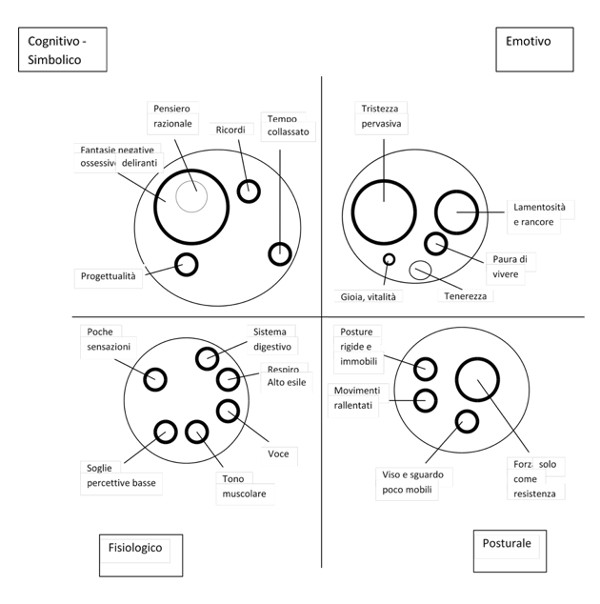

Fig. 2 Diagramma Funzionale della Depressione

Ogni persona è caratterizzata da un insieme specifico e caratteristico di Funzioni psico-corporee che compongono il Sé (più o meno sane, più o meno alterate), che è possibile raffigurare in un Diagramma. Le Funzioni sono rappresentate da cerchi: spessi se sono alterate, sottili se sono mobili e funzionanti, grandi se occupano molto spazio nella vita delle persone. Ma nonostante ogni persona sia caratterizzata da un Diagramma specifico, si può pensare a una configurazione delle Funzioni che è comune a varie persone, che è dunque “di base” in questa patologia.

Dalla figura 2 possiamo notare un razionale che rimane “imprigionato” dalle fantasie negative che prendono molto spazio.

I ricordi tendono ad essere tutti negativi. Il tempo è collassato come se non ci fosse più futuro, e anche la progettualità si rattrappisce.

I depressi soffrono molto di tristezza perché non percepiscono, se non in minima parte, le realtà positive della propria vita, e tendono a lamentarsi delle cose che non vanno.

Gioia e vitalità sono molto ridotte, se non inesistenti, ma è presente la paura.

In compenso c’è ancora una discreta tenerezza, che però si perde tra tanti aspetti negativi.

Le posture tendono a essere rigide e immobili e i movimenti sono rallentati. Tutto è un po’ come congelato, anche l’espressione del viso.

La forza si è dovuta arroccare in una modalità fondamentalmente di resistenza adatta a “sopportare”.

Le sensazioni malauguratamente sono rarefatte e il respiro mantiene una condizione di vita al lumicino.

La voce è chiusa, il tono muscolare contratto, e le soglie del dolore si sono abbassate rendendo la persona più vulnerabile (Fig. 3)

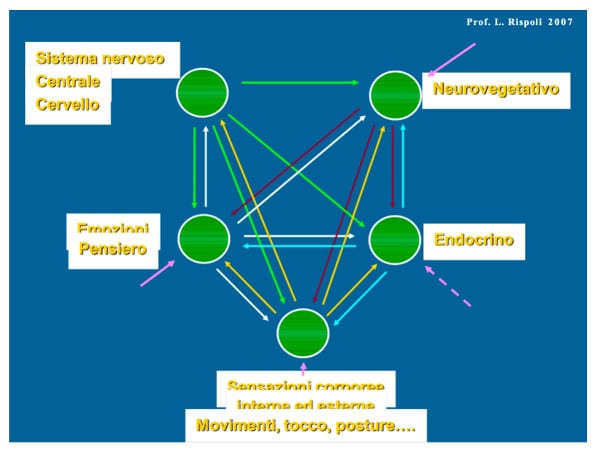

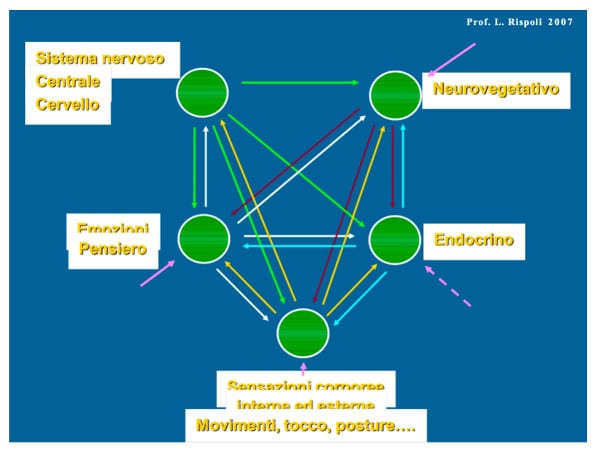

Fig. 3 I Sistemi Integrati

Fig. 3 I Sistemi Integrati

Sistemi Integrati e psicoterapia

Tutte le concezioni e le analisi sin qui esposte sui Funzionamenti di fondo (o Esperienze di Base in età evolutiva) e sulle Funzioni psicocorporee che costituiscono il Sé, ci consentono di avere un quadro veramente completo e complessivo della condizione delle persone depresse. Infatti, la visione Funzionale ci pone in grado di conoscere in modo molto accurato le modalità con cui sono interconnessi i vari Sistemi fondamentali dell’essere umano, come si evidenzia dalla figura 3.

Grazie a questo quadro complesso e dettagliato è possibile progettare un intervento terapeutico nei confronti di questa patologia che non sia limitato ai soli aspetti comportamentali, cognitivi, emotivi, ma che sia rivolto (in modo il più possibile sinergico) sui molteplici livelli psico-corporei, in modo tale da affrontare la malattia su tutti gli aspetti alterati che la caratterizzano, con una maggiore efficacia, profondità e durata nel tempo dei miglioramenti.

La psicoterapia Funzionale agisce sul complesso di tutti i funzionamenti, in una modalità olistica e dettagliata allo stesso momento: si tratta di agire non sui livelli esterni e superficiali, ma alla radice della malattia, sul profondo, sulle alterazioni delle Esperienze di Base che l’hanno generata e la continuano ad alimentare.

Viene innanzitutto compilato un quadro diagnostico che va al di sotto di sintomi e comportamenti, calibrato sui funzionamenti alterati e carenti della persona specifica. E viene poi messo in atto un processo terapeutico specifico che mira a recuperare la persona nella sua interezza, riaprendo esattamente le Esperienze di Base che sono emerse dalla fase iniziale di diagnosi, attraverso metodologie e tecniche che agiscono sulle varie Funzioni psico-corporee del Sé.

Conclusioni

Tutto questo ci permette di essere ottimisti e di avere una visione positiva per il futuro, perché abbiamo rafforzato e raffinato metodologie di diagnosi ed intervento più complessive e approfondite, che tra l’altro aprono anche alle possibilità di una prevenzione reale ed efficace.

La frontiera del futuro non sarà curare solo con i farmaci, con elementi chimici immessi dall’esterno, ma utilizzare le cure mediche in un agire sul sistema-uomo in tutta la sua interezza e complessità, modificandone i Funzionamenti di fondo alterati (le Esperienze di Base) attraverso tutte le Funzioni che costituiscono il Sé.