L’estetica della crudeltà in Out di Roee Rosen

Giuseppe Civitarese, Sara Boffito.

“Out” (Tse). Mediometraggio dell’artista israeliano Roee Rosen, presso la Galleria Riccardo Crespi di Milano.

Due donne commentano la loro esperienza (vissuta realmente) di aderenti a gruppi dediti a pratiche di BDSM (Bondage-Domination-Sadism-Masochism) in Israele. Entrambe rievocano aspetti dolorosi della loro storia di vita, passano poi, quasi inavvertitamente, a temi di politica e illustrano il proprio credo ideologico: l’una di femminista e pacifista (Yoana, 32 anni), l’altra militante di destra cresciuta in una famiglia razzista (Ela, 25 anni).

Due donne commentano la loro esperienza (vissuta realmente) di aderenti a gruppi dediti a pratiche di BDSM (Bondage-Domination-Sadism-Masochism) in Israele. Entrambe rievocano aspetti dolorosi della loro storia di vita, passano poi, quasi inavvertitamente, a temi di politica e illustrano il proprio credo ideologico: l’una di femminista e pacifista (Yoana, 32 anni), l’altra militante di destra cresciuta in una famiglia razzista (Ela, 25 anni).

La società è costruita sull’oppressione e sul potere, spiega Yoana. Sono questi i mattoni anche delle nostre fantasie, tutti posti in cui regna il Super-Io. Non esistono legami affettivi o di sesso senza giochi di potere. La trasgressione del BDSM li fa emergere. La perdita di controllo è liberatoria. La donna aggiunge poi che l’esercizio controllato e condiviso di una violenza erotizzata, oltre che rappresentare per entrambe la via per raggiungere un senso di autenticità e per stanare i demoni che ciascuno ha in corpo, può essere usato ritualmente anche per esorcizzarli. C’è però una cautela da rispettare. Non puoi avvicinarti a un esorcismo solo con sentimenti negativi. Devi identificarti col demone, provare simpatia per lui. Solo così puoi capire i trucchi che usa e sedurlo ad abbandonare il corpo.

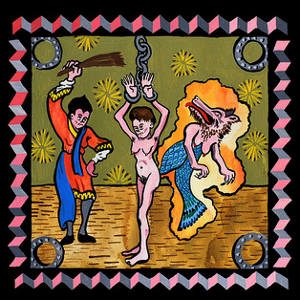

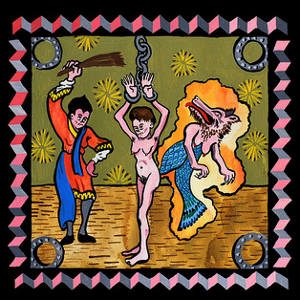

Nella scena successiva assistiamo al rituale esorcistico. Yoana, dall’aria androgina e in abiti maschili, ha il ruolo della dominatrice, Ela della sottomessa. La vediamo infatti in piedi, nuda, le mani fissate a manette ancorate in alto al soffitto. Il demone che abita nel suo corpo è la violenza ideologica nella figura di Avigdor Lieberman, attuale ministro israeliano alla Difesa, un politico di destra che vorrebbe cacciare tutti i palestinesi da Isralele. Yoana prova per lui una certa ‘simpatia’ perché almeno è uno che, per terribile che sia, osa dire quello che pensa. Non si nasconde, come fanno invece ‘altri assassini e razzisti’.

Per estrarlo dal corpo di Ela, Yoana le assesta dei colpi sulle natiche incrementando gradualmente la forza. La ragazza non geme, la sua voce assume invece le tonalità gutturali del demone Lieberman e le frasi che pronuncia sono citazioni da suoi discorsi pubblici.

Nella terza e ultima scena un attore suona la fisarmonica traendone sonorità klezmer e un altro canta in russo con grande bravura una struggente canzone il cui testo è la Lettera alla madre di Esenin.

Autore del video, intitolato Out (Tse) è l’israeliano Roee Rosen. Nel 2010 l’opera è stata premiata alla 67esima Mostra del festival del cinema a Venezia, nella sezione dei mediometraggi. Che abbia riscosso successo, non stupisce. Aspro e duro, il video di Rosen non punta certo a suscitare superficiali emozioni estetiche basate su facili effetti, ma produce una forte impressione.

Con Out abbiamo il problema di come sottrarci a trovare immediatamente dei significati a quello che vediamo. Infatti siamo sedotti tanto a prendere posizioni “corrette” di fronte alla violenza, alla perversione, all’ideologia, quanto soprattutto a disfare il complesso intreccio di temi messo a punto astutamente da Rosen. Da questo punto di vista il video è una trappola perfetta. Siamo ammaliati, insomma, e sospinti a esercitare virtualmente una speculare violenza, che sarà ovviamente una violenza dell’interpretazione; a rispondere per esempio a domande come: chi dirige il gioco nelle relazioni perverse? chi opprime chi? qual è il nesso tra le politiche familiari e quelle dei partiti e degli Stati? qual è il ruolo della pulsione di morte in tutto ciò? quando l’aggressività diventa odio? È ovvio infatti che come spettatori è difficile provare simpatia per le pratiche BDSM, o per Lieberman, o in generale per i demoni. Questa stessa ovvietà però ci insospettisce e ci induce a essere più perspicaci.

Rosen gioca abilmente con l’ambiguità per farci scoprire che ospitiamo in noi stessi il demone di un giudizio virtualmente violento e ideologico, in qualsivoglia direzione lo rivolgiamo. Raggiunge lo scopo sfumando la linea che separa maschile e femminile, vittima e carnefice, autore e spettatore, piacere e dolore, verità e menzogna. Mostrarci Out è il suo modo di esorcizzarci. A quel punto, se l’esorcismo riesce, una volta liberati del mostro in cui abbiamo accettato di farci trasformare per il solo fatto di esserci seduti a guardare il video, non ci resta che fare il lutto della perdita della grazia che – scopriamo – non abbiamo mai posseduto.

Com’è ovvio, ciò non vuol dire certo che dobbiamo rinunciare a giudicare, ma che semmai il nostro giudizio deve essere più maturo e che non possiamo pensarci mai come puri e purificati dall’odio. Vuol dire anche che la cosa più difficile da fare è sopportare la persecutorietà del non sapere. Solo se passiamo per questa crisi emotiva possiamo sperare di vedere le cose in modo più nitido. Per la prova cui ci sottopone, l’estetica di Roseen si può definire pertanto un’estetica della crudeltà, rivolta a educarci a una certa capacità negativa. È la capacità, che in una lettera del 1817 Keats riconosce ai poeti, di accogliere in sé più cose possibili: il saper «stare nelle incertezze, nei misteri, nei dubbi, senza essere impazienti di pervenire a fatti e a ragioni».

Di fronte a un’opera del genere la critica psicoanalitica potrebbe prendere due strade. La prima rimanderebbe al concetto di sublimazione: un impulso proibito è sperimentato dallo spettatore voyeur in un contesto permesso e approvato e in una forma trasformata; la seconda metterebbe in evidenza la funzione di contenimento psichico dell’orrore cui l’arte assolve grazie alle sue qualità formali. A nostro avviso i due punti di vista non si escludono, ma il secondo contiene il primo, e pertanto è da ritenersi primario. Forse non è tanto importante gratificare la pulsione di per sé (placare l’Es) – l’aspetto che di solito è stato enfatizzato – quanto piuttosto rinsaldare la cornice di sicurezza in cui ciò può realizzarsi (rafforzare l’Io). In entrambi i casi è l’ordine simbolico come espressione dei legami intersoggettivi ciò che permette di assegnare un significato personale all’esperienza.

Rosen ci dà un’indicazione precisa in tal senso. Sul finale di Out arriva la musica. Dai livelli più differenziati e astratti della mente, riflessi nei discorsi della psicologia, della sociologia e della politica (simbolici), arretriamo verso quelli più musicali, corporei, affettivi (semiotici); ai livelli che sono in gioco alla nascita, quando il bambino non ha ancora né linguaggio né un Io. La lettera alla madre è lo strazio per la sua ineliminabile ambiguità e insieme, come forma poetica, l’illusione del recupero del suo corpo; con le parole di Freud: della nostra prima patria e dimora.

C’è un ambito particolare dove questa capacità di contenimento ‘sensoriale’ e una certa rinuncia all’interpretazione si fanno più pregnanti: nelle relazioni di cura. È lì che la violenza dell’interpretazione è ancora più insidiosa. Rosen suggerisce l’analogia in modo palese. In Out mette a tema, in modo sottile e coinvolgente, la questione del rapporto tra la Storia e gli aspetti più personali e intimi della nostra vita. Ci mostra con che brutalità i personaggi della Storia possono entrare nel mondo interno e lì giocare ruoli estremamente violenti. I frammenti dei discorsi di Lieberman, che Rosen fa uscire dalla bocca di Yoana, sono pronunciati in parte con la voce roboante e distorta del demone, e in parte con la voce della ragazza, una voce quasi di bambina, più autentica, che sembra esprimere, attraverso le parole del ministro della difesa, anche il proprio dramma personale: “Nessuno mi ama”, “Nessuno mi ringrazia, nessuno mi apprezza”.

Ela e Yoana vivono dunque la scena di BDSM letteralmente come un setting. Yoana spiega che quel che prova è “un senso di grande libertà e piacere nel rinunciare al controllo in un posto sicuro e protetto”. Il fotogramma in cui Ela racconta la propria storia sembra – per un attimo – l’inizio di una prima seduta di analisi. La donna ci parla della propria perversione, di come è nata e di come domini ormai la sua vita. È sempre stato così per lei. Ci dice di volersene liberare ma al riguardo è ambivalente: “Credo che persone che dicono che Lieberman parli attraverso di me esagerino” ma poi continua “sento che è una parte di me, le sue opinioni sono maturate dentro di me, come un bambino che cresce nella pancia della mamma […] Sarebbe come un aborto, raschiare via delle parti di me”. E Yoana, nella veste dell’esorcista, capisce che, per vincere il demone, è necessario provare anche a guardarlo con uno sguardo benevolo, capire le sue ragioni, per quanto le possano sembrare estranee. Può farlo perché anche lei ha avuto una storia difficile – lo ha raccontato all’inizio – che l’ha portata a scegliere quel genere di pratiche sessuali; con Frost potremmo dire che “ha conosciuto la notte”.

Non vogliamo naturalmente paragonare l’analisi a una scena di BDSM, ma riflettere sul fatto che da un lato una certa ‘violenza’ dell’interpretazione è inevitabile e che dall’altro il problema è come esserne consapevoli per non trasformarla in violenza pura e semplice. È questo che dovremmo tenere a mente anche in analisi quando personaggi che compaiono nel discorso del paziente e che si riferiscono a fatti di cronaca, della politica o della Storia, ci risultano particolarmente odiosi, magari perché appartenenti a una posizione sociale o politica diversa dalla nostra. Oppure quando essi stessi hanno commesso atti che sfidano le nostre capacità di immedesimazione perché ripugnanti. Dovremmo restare aperti al discorso dell’inconscio e chiederci chi sta davvero parlando e di cosa.

Non a caso James Grotstein, il famoso psicoanalista americano, descrive il modello del “divenire” – secondo Bion, l’unica trasformazione autenticamente analitica – come un esorcismo tramite il quale i demoni dell’analizzando si trasferiscono all’analista. Il processo si può tradurre benissimo nel linguaggio della psicologia. Secondo lui, il termine esorcismo è il più adeguato a rendere conto dell’importanza centrale dell’identificazione proiettiva (o transidentificazione proiettiva, se vogliamo accentuarne l’aspetto intersoggettivo) nella psicoanalisi kleiniano-bioniana: il meccanismo che descrive come avviene la comunicazione da inconscio a inconscio. L’analista si libera dei demoni che ha assorbito dal paziente, dopo essere riuscito a contenerli dentro di sé e a trasformarli.

Ultimato il rito sado-masochistico, Ela è sdraiata sul letto, stremata; Yoana si ritira autisticamente a guardare uno schermo – se mai rimanessero dei dubbi sull’identificazione in cui lo spettatore è risucchiato -, ma entrambe sono immerse in una musica commovente. L’efficacia dell’esorcismo, come in generale nella cura e nell’arte, dipende da questo, dalla capacità di commuovere, di far sentire all’unisono. La struggente nostalgia che pervade la canzone segna il momento dell’integrazione dell’odio con l’amore che subentra al sentimento di essere perseguitati.

Perché una mente possa crescere e svilupparsi, ci ha insegnato Winnicott, l’amore spietato, istintuale, del bambino deve incontrare una madre capace di provare odio e di contenerlo, per evitare così di agirlo. Si potrebbe dire che stia in questo il senso ultimo dell’esorcismo. L’artista creativo, annota in una delle sue fulminanti intuizioni, è spietato allo stesso modo del bambino. Solo così può permetterci di legare l’odio con l’amore e di espandere la nostra umanità. La crudeltà nell’arte è necessaria perché per sentirci toccati dall’amore dobbiamo sentirci toccati anche dall’odio.

Secondo un recente studio, quando nell’ambiente di lavoro assistiamo a comportamenti ingiusti e poco civili nei confronti dei colleghi, reagiamo con un ampia gamma di emozioni negative, soprattutto quando si tratta di colleghi dello stesso sesso.

Secondo un recente studio, quando nell’ambiente di lavoro assistiamo a comportamenti ingiusti e poco civili nei confronti dei colleghi, reagiamo con un ampia gamma di emozioni negative, soprattutto quando si tratta di colleghi dello stesso sesso.

Robin Dunbar dopo aver indagato sul numero di amicizie che un individuo può tenere a mente, 150 amici appunto, continua chiedendosi in che modo sia possibile raggiungere questo scopo. Il primo aspetto preso in considerazione dall’antropologo è il tatto, il senso che più ci lega agli altri ed esprime meglio ciò che proviamo per loro. Anche nel mondo animale le effusioni tattili sono importanti, ad esempio tra le scimmie esiste la pratica del grooming una sorta di spulciamento, che oltre a togliere pulci o sporcizia, serve da vero e proprio massaggio.

Robin Dunbar dopo aver indagato sul numero di amicizie che un individuo può tenere a mente, 150 amici appunto, continua chiedendosi in che modo sia possibile raggiungere questo scopo. Il primo aspetto preso in considerazione dall’antropologo è il tatto, il senso che più ci lega agli altri ed esprime meglio ciò che proviamo per loro. Anche nel mondo animale le effusioni tattili sono importanti, ad esempio tra le scimmie esiste la pratica del grooming una sorta di spulciamento, che oltre a togliere pulci o sporcizia, serve da vero e proprio massaggio.

Quella di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) è una diagnosi che sempre più si sta affermando nelle realtà scolastiche, forse grazie anche alla crescente attenzione che si sta sviluppando, vista l’incidenza stimata intorno al 3-4% della popolazione scolastica. Anche il gossip e i media ultimamente hanno dato importanza al tema DSA grazie ai “famosi” che hanno sofferto di DSA in età scolare, come Napoleone, Galileo Galilei, Isaac Newton, Pablo Picasso ma anche Tom Cruise, Cher, Quentin Tarantino, Muhammed Ali.

Quella di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) è una diagnosi che sempre più si sta affermando nelle realtà scolastiche, forse grazie anche alla crescente attenzione che si sta sviluppando, vista l’incidenza stimata intorno al 3-4% della popolazione scolastica. Anche il gossip e i media ultimamente hanno dato importanza al tema DSA grazie ai “famosi” che hanno sofferto di DSA in età scolare, come Napoleone, Galileo Galilei, Isaac Newton, Pablo Picasso ma anche Tom Cruise, Cher, Quentin Tarantino, Muhammed Ali.

This series has highlighted that video feedback training successfully increases the sensitivity of

This series has highlighted that video feedback training successfully increases the sensitivity of

Il termine impotenza da sempre genera equivoci ed evoca fantasmi nel nostro immaginario culturale, rimandando ad un’idea di generale inadeguatezza della persona, ed è pertanto connotato in senso fortemente negativo.

Il termine impotenza da sempre genera equivoci ed evoca fantasmi nel nostro immaginario culturale, rimandando ad un’idea di generale inadeguatezza della persona, ed è pertanto connotato in senso fortemente negativo.

Medicina, Psicologia e Fisica Quantistica: la crisi delle certezze e l’umanizzazione della cura.

Medicina, Psicologia e Fisica Quantistica: la crisi delle certezze e l’umanizzazione della cura.

Quando svolgo interventi psicologici con i pazienti con scompenso cardiaco, mi trovo spesso a riflettere come i tempi della malattia cardiaca e i tempi personali di accettazione e adattamento alla stessa siano davvero differenti.

Quando svolgo interventi psicologici con i pazienti con scompenso cardiaco, mi trovo spesso a riflettere come i tempi della malattia cardiaca e i tempi personali di accettazione e adattamento alla stessa siano davvero differenti. Da qualche giorno sui

Da qualche giorno sui  Mi interrogo da molto tempo, per la precisione da quando ho iniziato questo mestiere, su due temi affascinanti: il rapporto tra cognizione ed emozione e il ruolo della coscienza. Si tratta di dibattiti teorici che hanno contraddistinto la psicoterapia cognitiva (forse l’intera psicologia) sin dal giorno della sua nascita.

Mi interrogo da molto tempo, per la precisione da quando ho iniziato questo mestiere, su due temi affascinanti: il rapporto tra cognizione ed emozione e il ruolo della coscienza. Si tratta di dibattiti teorici che hanno contraddistinto la psicoterapia cognitiva (forse l’intera psicologia) sin dal giorno della sua nascita.

Un approccio differente, rispetto alla visione di Seligman (esposta nella parte 1 dell’articolo), ma altrettanto solido, nella ricerca della felicità è quello di

Un approccio differente, rispetto alla visione di Seligman (esposta nella parte 1 dell’articolo), ma altrettanto solido, nella ricerca della felicità è quello di

Due donne commentano la loro esperienza (vissuta realmente) di aderenti a gruppi dediti a pratiche di BDSM (Bondage-Domination-Sadism-Masochism) in Israele. Entrambe rievocano aspetti dolorosi della loro storia di vita, passano poi, quasi inavvertitamente, a temi di politica e illustrano il proprio credo ideologico: l’una di femminista e pacifista (Yoana, 32 anni), l’altra militante di destra cresciuta in una famiglia razzista (Ela, 25 anni).

Due donne commentano la loro esperienza (vissuta realmente) di aderenti a gruppi dediti a pratiche di BDSM (Bondage-Domination-Sadism-Masochism) in Israele. Entrambe rievocano aspetti dolorosi della loro storia di vita, passano poi, quasi inavvertitamente, a temi di politica e illustrano il proprio credo ideologico: l’una di femminista e pacifista (Yoana, 32 anni), l’altra militante di destra cresciuta in una famiglia razzista (Ela, 25 anni).