Psicoterapia intensiva dinamica breve (ISTDP): l’evoluzione delle psicoterapie psicodinamiche

L’ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) è un modello terapeutico poco conosciuto in Italia ma protagonista di un grande fervore in termini di interesse e ricerca scientifica in Canada, USA, Nord Europa. Questo articolo vuole far conoscere ai terapeuti le potenzialità dell’ISTDP illustrando le intuizioni più importanti che lo contraddistinguono dai modelli più diffusi.

Lo sviluppo e il contesto

La metapsicologia dell’ISTDP si sviluppa nella cornice delle terapie dinamiche brevi, i principi di base sono quelli della psicoanalisi con elementi della teoria dell’attaccamento. Questo modello vanta una grande quantità di ricerche scientifiche che mostrano la sua efficacia con un ampio spettro di patologie come disturbi di personalità, depressione e MUS (Medical Unexplained symptoms).

A partire dagli anni ’50-’60 i cambiamenti della società e l’esigenza delle istituzioni sanitarie hanno spinto all’adozione di modelli terapeutici che fossero di breve durata e con una efficacia riconosciuta per meglio rispondere alle esigenze della popolazione. Gli approcci che più rispondevano a queste richieste si sono configurati come scelte obbligate a discapito di una grande fetta di modelli o tecniche d’intervento a cui solitamente veniva e viene attribuita maggiore durata e dubbia efficacia. In questo contesto la psicoanalisi rischiava, come tutt’ora di fatto è, di restare tagliata fuori dai servizi pubblici. Queste circostanze sono state il motore propulsivo ai tentativi di rendere la tecnica psicoanalitica meno dispendiosa in termini di tempo e denaro, rendendola di fatto più fruibile in tutti i contesti. Rendere l’analisi più breve è un cruccio che ha sempre permeato gli sforzi di molti analisti, per primo il suo fondatore Sigmund Freud. Sono famosi alcuni suoi casi risolti con pochissime sedute. Successori più contemporanei come M. Balint, D. Malan, J.J. Mann, analisti provenienti dal Tavistock Institute, o ancor più recente P. Sifneos hanno tutti dato un contributo allo sviluppo delle psicoterapie dinamiche brevi (F. Osimo, M. stein,2012). Non mi dilungherò oltre sulle origini storiche ma, è importante sapere che la maggior parte di questi modelli sono stati abbandonati, poiché presentavano limiti importanti come ad esempio essere d’aiuto ad una percentuale estremamente esigua di pazienti idonei.

Negli anni ‘60 Habib Davanloo alla McGill University di Montreal, inizia una meticolosa opera di studio del processo terapeutico che porterà negli anni ‘80 alla nascita dell’ISTDP (F. Osimo, M. stein,2012). Provenendo da studi di medicina, cerca di applicare lo stesso rigore empirico alla psicoterapia. Davanloo pionieristicamente introduce la video registrazione delle sedute a scopo di studio e di apprendimento, esattamente come veniva fatto nelle lezioni di chirurgia, scardinando le convenzioni dogmatiche di alcuni setting classici. Questo gli concesse di raccogliere dati oggettivi su quello che effettivamente accade nella relazione terapeutica. Poté così osservare, testare, sistematizzare, gli interventi più efficaci che producevano risposte adeguate nei pazienti. L’insight di Davanloo ebbe il merito di portare alla formulazione di una metodologia d’intervento molto accurata, efficace e capace di accelerare il processo terapeutico, cambiando sostanzialmente il modo di fare psicoterapia. Chiamò questo metodo ISTDP: Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve.

Principi e metapsicologia

Di seguito illustrerò i principi basilari e tipici dell’ISTDP così da chiarire come essa lavora e in cosa differisce dalla psicoanalisi e altri approcci psicodinamici.

I triangoli

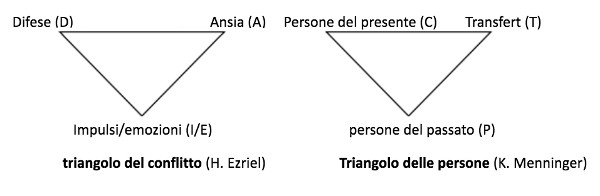

La psicoterapia intensiva dinamica breve viene considerata da alcuni non solo un modello d’intervento ma anche una mappa in grado di dare cognizione del punto in cui paziente e terapeuta si trovano momento dopo momento nel processo terapeutico. Davanloo infatti, incorpora nel suo modo di lavorare l’intuizione di David Malan di affiancare il triangolo del conflitto sviluppato da H. Ezriel (1952) al triangolo dell’insight, meglio conosciuto come il triangolo delle persone di K.Menninger (1958).

Questi triangoli rendono conto di tutte le comunicazioni verbali e non del paziente in relazione a figure significative del presente o del passato o in relazione al momento presente nel transfert con il terapeuta. Nel primo (triangolo del conflitto) osserviamo quindi come emozioni o impulsi collocati sul vertice inferiore del triangolo facciano aumentare l’ansia inconscia (angolo superiore destro del triangolo) da cui il paziente si difende (angolo superiore sinistro del triangolo) con i meccanismi di difesa. Questi movimenti dinamici possono quindi essere collocati in riferimento a uno dei vertici del secondo triangolo (triangolo delle persone) che ci informa rispetto a quale interlocutore è oggetto delle comunicazioni del paziente. Davanloo, utilizzando questa mappa concettuale, codifica quello che accade in terapia e costruisce interventi mirati e specifici per ogni fenomeno dinamico del paziente ascritto a uno dei vertici dei triangoli (F. Osimo, M. Stein, 2012).

Il processo terapeutico

Come per tutti i modelli psicodinamici, far emergere i contenuti emotivi inconsci è l’elemento centrale nonché fattore di cambiamento della psicoterapia. Quando questo accade assistiamo a un alleggerimento dell’ansia inconscia (angoscia) e di conseguenza a un ridimensionamento delle difese caratteriali. Questi due elementi, ansia e meccanismi di difesa, sono direttamente implicati nell’eziologia dei sintomi. Davanloo comprende che è necessario portare il paziente a esperire in maniera viscerale le emozioni inconsce per poter operare un cambiamento profondo in tempi relativamente brevi. L’esperienza emotiva deve coinvolgere la dimensione cognitiva (processi cerebrali top-down, cognizione dell’affetto), la dimensione somatica e cioè la capacità di sentire l’impulso nel corpo (processi cerebrali Bottom up, sensorialità corporea), ed infine la dimensione motoria, essere in grado di esperire la tendenza all’azione dell’impulso. Questa esperienza emotiva viene chiamata “Breakthrough” poiché permette il superamento delle resistenze, l’affiorare delle emozioni sepolte, e l’accesso diretto all’inconscio, fenomeno che Davanloo chiama “Unlocking” (apertura). L’apertura dell’inconscio (unlocking) in seguito all’esperienza delle emozioni evitate è determinante rispetto agli obiettivi terapeutici (H. Davanloo, 1997). Essa permette l’emergere di ricordi in precedenza rimossi, la costruzione d’insight, e una profonda comprensione da parte del paziente dell’origine della sua sofferenza. Il terapeuta accompagna questo processo favorendo l’integrazione di tutti i contenuti emersi in una narrazione coerente che consente un profondo cambiamento sostenuto all’integrazione di processi cerebrali corticali e sottocorticali (top-down/bottom-up).

Il ruolo dello psicoterapeuta è centrale per il raggiungimento di questo risultato. A differenza del rigoroso atteggiamento neutrale tipico della psicoanalisi, il terapeuta diviene parte attiva del processo, mostra una decisa propensione a voler comprendere a fondo i conflitti del paziente e ad aiutarlo ad abbattere le rigide difese psichiche (H. Davanloo, 1997). Tutto questo avviene in un clima emotivo intenso ed empatico sostenuto dal mantenimento di una forte alleanza terapeutica sia conscia che inconscia.

Elemento centrale nell’accelerazione del processo terapeutico è il lavoro nel transfert. Se la risposta del paziente lo consente, il terapeuta si concentrerà già nelle prime fasi nell’aiutare il paziente al far emergere i vissuti transferali, così che il transfert possa diventare lo strumento ponte per accedere alle emozioni conflittuali. Questo è un passaggio fondamentale, poiché determina un sostanziale allontanamento dal lavoro analitico classico in cui si attende l’instaurarsi di una nevrosi di transfert per poter operare delle interpretazioni su di esso. In ISTDP, invece, proprio il lavoro precoce sul transfert permette di evitare il successivo instaurarsi della nevrosi da transfert.

Ansia, meccanismi di difesa e diagnosi

Il modo di lavorare con i meccanismi di difesa dell’ISTDP è un altro tratto peculiare di questo modello e differisce molto da altre forme di psicoterapia. Davanloo osserva e distingue due tipi di difese: tattiche e caratteriali. Le prime sono difese non strutturate che tendono a essere superate con i giusti interventi del terapeuta, le seconde tendono a essere più strutturali e determinano la resistenza caratteriale. Queste ultime assumono un ruolo rilevante per quel che concerne la diagnosi. La diagnosi in ISTDP viene fatta in vivo, osservando le risposte dei pazienti agli interventi del terapeuta. Essa si struttura lungo un continuum che fa riferimento alla resistenza caratteriale (somma delle difese) e alle vie di scarica dell’ansia inconscia. A un estremo troviamo quelle persone definite a bassa resistenza, cioè con un buon funzionamento e solitamente con tematiche legate a lutti o separazioni non risolte. Progredendo troviamo persone con moderata e alta resistenza a cui sono associati problemi caratteriali, disturbi di personalità, problemi relazionali, di intimità e somatizzazioni (A. Abbass, 2015).

Per proseguire è necessario introdurre un’altra importante comprensione di Davanloo, l’utilizzo dell’ansia inconscia in terapia. Osservando le video registrazioni delle sedute Davanloo si accorge che, in risposta a delle sollecitazioni da parte del terapeuta, i pazienti manifestano ansia per lo più inconscia che viene scaricata attraverso tre diverse vie somatiche:

- via di scarica muscolo scheletrica: l’ansia si manifesta come tensione muscolare che può in determinate condizioni crescere fino a creare uno stato di tensione diffuso in tutto il corpo e molto visibile, di solito quest’ansia è osservabile su tutti i muscoli volontari e sul diaframma con l’emissione di sospiri (A. Abbass, 2015).

- via di scarica del sistema nervoso autonomo i cui effetti sono osservabili nelle manifestazioni del simpatico e del parasimpatico. Vengono coinvolte la muscolatura liscia, le visceri, l’apparato cardiocircolatorio. Si avranno fenomeni di sudorazione, aumento del battito cardiaco, bisogno impellente di minzione, bruciore di stomaco etc (A. Abbass, 2015).

- via cognitivo percettiva, l’ansia inizia a manifestarsi a livello cerebrale. Si osserva nei pazienti che improvvisamente dimenticano, diventano confusi, hanno sensazioni di stordimento, visione a tunnel, nei casi più estremi fenomeni dissociativi o allucinazioni (A. Abbass, 2015).

Davanloo trova una stretta correlazione tra vie di scarica dell’ansia e meccanismi di difesa. Alla prima via vengono associate tutte quelle difese evolute appartenenti al campo l’isolamento dell’affetto (razionalizzazione, intellettualizzazione etc..). Alla seconda sono associate difese legate alla rimozione: le emozioni e gli impulsi evitati vengono solitamente rimossi dalla coscienza. Alla terza via di scarica sono associate difese regressive e arcaiche. Potremo vedere pazienti che proiettano, che usano identificazione proiettiva o scissione (A. Abbass, 2015).

Per concludere osserviamo anche i fenomeni di conversione: quando emergono emozioni il paziente manifesta stanchezza, pesantezza, paralisi temporanea in alcune parti del corpo, mentre non vi è tensione nel resto e questo è associato alla rimozione (A. Abbass, 2015).

Ognuna di queste vie costituisce il secondo parametro per il sistema di diagnosi dell’ISTDP. A seconda delle vie di scarica prevalentemente utilizzate avremo informazioni sul livello di solidità dell’Io e della conseguente capacità di tollerare gli stati affettivi intensi. Queste informazioni sono fondamentali per poter modulare gli interventi del terapeuta. Anche in questo caso ci muoviamo lungo un continuum che descrive i gradi di fragilità riferiti alla solidità dell’Io. Da un lato avremo persone con bassa fragilità e alta resistenza e passando sul lato opposto, progressivamente troveremo pazienti con media e alta fragilità.

Utilizzare questo specifico modo di fare diagnosi ha una duplice funzione. La prima è che processo terapeutico e osservazione diagnostica vanno di pari passo. In poche parole mentre attiviamo il processo terapeutico attraverso interventi specifici, testiamo la risposta del paziente in termini di ansia e difese e questo ci fa rendere conto in vivo della struttura caratteriale del paziente. La seconda, a cui ho già accennato, è che la diagnosi fatta in questo modo consente di sapere sempre cosa fare. Se avremo davanti le difese del paziente e l’ansia sulla muscolatura striata (paziente solido), potremo lavorare per aiutare la persona a riconoscere le proprie difese e incoraggiarlo ad abbandonarle. Se invece ci troveremo davanti un’ansia eccessiva, allora interverremo con tecniche specifiche di regolazione dell’ansia, aiutando la persona a costruire capacità di tollerare gli stati affettivi con un conseguente rinforzo dell’Io.

Conclusioni

L’ISTDP è da considerarsi un approccio d’avanguardia. In esso possiamo trovare in perfetta sinergia conoscenze psicoanalitiche, teoria dell’attaccamento, elementi neurobiologici delle emozioni ed approccio scientifico. Questi elementi rendono questo modello integrabile in diverse metodologie di lavoro. Dall’ISTDP infatti, si sono sviluppate negli anni le terapie dinamico esperienziali, per citarne alcune: l’APT (Affect Phobia Therapy) di Leigh Mc Cullough che ha integrato queste conoscenze in un linguaggio appartenente alla CBT, oppure l’AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Pshycotherapy) di Diana Fosha intrisa di forti elementi della teoria dell’attaccamento e della psicologia umanistica. Oggi esiste una comunità scientifica internazionale molto aperta e viva, che si occupa dello studio e dello sviluppo delle terapie dinamico esperienziali che è la IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Un punto di forza di questa metodologia è la grossa quantità di studi fatta soprattutto in Canada dove peraltro è stata inserita nei piani di cura della sanità pubblica (A. Abbass). La grande mole di ricerche condotte finora, mostra risultati davvero buoni nel trattamento di pazienti considerati difficili e resistenti. Invito il lettore ad approfondire la letteratura scientifica sui maggiori database di pubblicazioni mediche (PUBMED). In conclusione vorrei citare quello che David Malan luminare della Tavistock clinic di Londra disse dopo l’esposizione al lavoro di Davanloo: “Freud ha scoperto l’inconscio, Davanloo ha scoperto come accedervi rapidamente” (Malan D., 1979).