Vite mutilate: conseguenze psicologiche delle Mutilazioni Genitali Femminili

L’intervento sulle donne vittime di Mutilazioni Genitali Femminili dovrebbe consistere in un approccio integrato, realizzato mediante l’unione di un trattamento medico-chirurgico con uno psicologico.

Le Mutilazioni Genitali Femminili: introduzione

La pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili, nota con l’acronimo MGF, è attualmente riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani; viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’UNICEF come “una tipologia di intervento volto a produrre un’ablazione parziale o totale dei genitali esterni della donna o qualsiasi altra lesione degli organi genitali femminili, praticata per ragioni culturali e non a fini terapeutici”, ed è spesso effettuata in condizioni igieniche precarie e senza l’ausilio di farmaci anestetici. Attualmente il Parlamento Europeo sta progettando una serie di azioni comuni volte a contrastare tale pratica, ma purtroppo la strada verso la soluzione del problema è ancora lunga, dal momento che si stima che attualmente 200 milioni di donne e ragazze di tutto il mondo vivano con le conseguenze di tale pratica, di cui 600.000 solo nel continente Europeo e con l’incidenza maggiormente elevata in alcuni paesi del Medio Oriente (Iraq e Yemen) e in alcune aree dell’Asia orientale, come l’Indonesia, nelle quali si arriva a percentuali di attuazione del 90%.

Le conseguenze a breve e lungo termine

Tra le conseguenze negative derivanti dalle Mutilazioni Genitali Femminili risultano essere maggiormente evidenti quelle fisiche, tra le quali sono annoverati non solo il dolore cronico legato alle pratiche sessuali e alla minzione, ma anche una maggior esposizione allo sviluppo di patologie sessualmente trasmissibili, nonché l’aumento del rischio di infertilità o, nel caso di una gravidanza, di complicazioni che possono condurre all’aborto spontaneo o al decesso della gestante; recentemente, tuttavia, un numero sempre maggiore di studi si è concentrato sulle conseguenze psicologiche di tale pratica, tra cui lo sviluppo di una sintomatologia ansiosa, depressiva o di sintomi riferibili al Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) che, inserito dal DSM 5 (APA, 2013) tra i “Disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti”, consiste in una forma psicopatologica che può insorgere come conseguenza dell’esposizione ad esperienze, dirette o indirette, estremamente traumatiche e violente e si può manifestare, tra l’altro, mediante sintomi intrusivi o dissociativi (quali incubi ricorrenti o frequenti pensieri negativi riguardanti l’evento e flashback), intensa sofferenza psicologica e alterazione del pensiero e dell’emotività. Uno studio del 2015 (Knipscheer, J., 2015), condotto su un campione di 66 donne immigrate vittime di MGF, è stato tra i primi a valutare, mediante strumenti standardizzati quali l’HTQ-30 (Mollica, R. F., et al., 1992), l’esistenza di una correlazione tra la pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili e l’insorgenza di un ampio spettro di disturbi mentali nel lungo termine: dai risultati è emerso che 1/6 delle vittime presentava i sintomi del Disturbo da Stress Post-Traumatico e ben 1/3 di esse aveva ottenuto punteggi elevati relativi ai sintomi depressivi e ansiosi, con un’incidenza maggiore nelle donne meno integrate a livello sociale, prive di un lavoro stabile e consumatrici abituali di sostanze psicoattive. Tuttavia, benché quasi la metà delle persone prese in esame presentasse dei sintomi psicopatologici, essi assumevano la forma di un disturbo conclamato solo in una ridotta percentuale di vittime. Gli autori hanno ritenuto, tuttavia, che i risultati ottenuti dallo studio tendessero a sottostimare la sintomatologia reale, attribuendo tale risultato sia al tentativo, da parte delle partecipanti, di evitare i ricordi eccessivamente dolorosi, sia all’influenza della loro cultura di appartenenza, che potrebbe indurre le donne da un lato ad essere riluttanti nell’esprimere le proprie emozioni e, dall’altro, a giustificare la pratica cui sono state sottoposte, percepita come una garanzia di bellezza, castità e onore e di un futuro buon matrimonio (Muteshi, J. K., et al., 2016). Un’incidenza sintomatologica ancora più rilevante è quella registrata da una review del 2018 (Lever, H., et al., 2018), relativa a un campione di vittime di MGF richiedenti asilo negli Stati Uniti, secondo la quale la presenza di una sintomatologia ansiosa e/o depressiva è riscontrabile nel 92% dei casi, mentre una sintomatologia post-traumatica è individuabile nella totalità delle pazienti analizzate. Secondo gli autori, tali sintomi non possono essere ricondotti esclusivamente alle Mutilazioni Genitali, ma ad un più ampio spettro di violenze cui le vittime di MGF sono frequentemente sottoposte fin dall’infanzia. I risultati di tali studi sembrano dunque evidenziare la necessità di intervenire non solo sulle conseguenze fisiche, ma anche su quelle psicologiche derivanti dalle Mutilazioni Genitali Femminili.

La vita dopo il dolore: la rinascita è possibile?

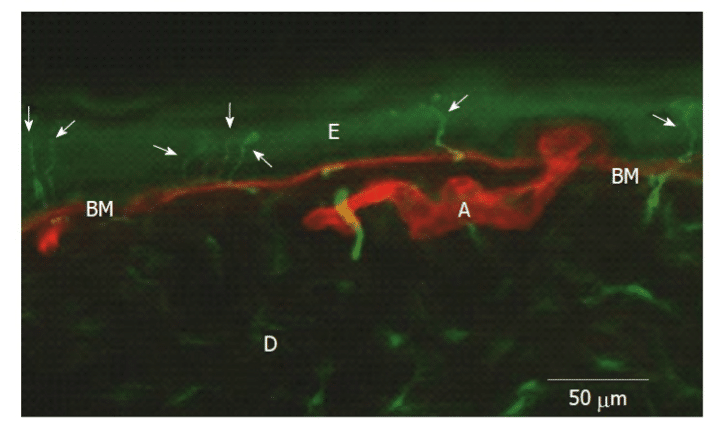

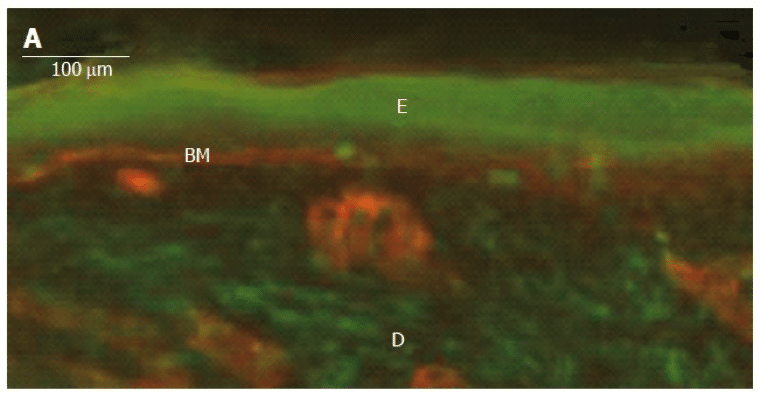

L’intervento sulle donne vittime di Mutilazioni Genitali Femminili dovrebbe consistere in un approccio integrato, realizzato mediante l’unione di un trattamento medico-chirurgico con uno psicologico. Infatti, se da un lato risulta essere fondamentale l’attuazione di operazioni di ricostruzione genitale sulle donne con MGF, in termini di riduzione del dolore e di recupero di una sessualità positiva (Foldés, P., et al., 2012), ma anche in termini di miglioramento dell’immagine di sé e del proprio corpo (Buggio, L., et al., 2019), dall’altro, anche gli interventi di stampo psicologico hanno dimostrato la propria efficacia sulle vittime di tale pratica: una review del 2017 (Adelufosi, A., et al., 2017) ha suggerito la possibile utilità della psicoterapia, in particolare di stampo Cognitivo-Comportamentale, nell’intervento sulle pazienti con Mutilazioni Genitali Femminili, a causa della particolare efficacia di tale terapia sulle sintomatologie ansiose, depressive e post-traumatiche. Uno studio condotto in Kenya (Okoth, Z., et al., 2017) su delle ragazze del luogo che avevano subito le Mutilazioni Genitali, ha inoltre dimostrato l’utilità di tecniche proprie della psicologia, quali lo Psicodramma e il Role Play, nell’aiutare le pazienti ad esprimere maggiormente le proprie emozioni e condividere le proprie esperienze, con la positiva conseguenza di riscoprire e valorizzare gli aspetti positivi della propria personalità e di poter, così, sviluppare le proprie potenzialità.

Conclusioni

Attualmente, il Parlamento Europeo si sta attivando sempre più sia nel contrastare la pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili, sia nel fornire servizi e cure a coloro che ne sono già state vittime, anche in Europa, mediante un’integrazione di approcci medico-chirurgici e psicologici. Un passo importante è stato segnato dalla vittoria da parte di un gruppo di studentesse keniane, nel 2019, del “Premio Sacharov per la liberà di pensiero” -assegnato dal Parlamento Europeo-, per lo sviluppo dell’applicazione per smartphone “i-Cut”, ideata per soccorrere le vittime di mutilazione genitale, fornendo assistenza nella ricerca di un centro di accoglienza presso il quale cercare aiuto e denunciare il crimine alle autorità. La speranza è che a tali interventi possa essere associata, in futuro, un’opera di rieducazione e diffusione di informazioni nelle regioni maggiormente colpite dalla piaga culturale delle mutilazioni genitali, poiché alla base del mantenimento di tale pratica c’è spesso non solo una mancata consapevolezza sulle conseguenze negative per la salute, specialmente nel lungo termine, ma anche una serie di convinzioni erronee, condivise dalle stesse donne, su tale pratica, culturalmente considerata come l’unico modo sia per evitare che le donne diventino sessualmente promiscue, sia per rimuovere dal corpo femminile un organo ritenuto tipicamente “maschile”, ossia il clitoride (Ahanonu, E.L. & Victor, O., 2014). Del resto, come evidenziato dall’opera di Peter Nguura, un medico africano impegnato in prima persona nella lotta alle Mutilazioni Genitali Femminili nelle comunità Masai in Kenya, il primo passo per modificare una tradizione consiste nell’intervenire sul pensiero di coloro che la praticano (Graamans, E., et al., 2018).