Il presente articolo illustra un lavoro di ricerca il cui obiettivo è la descrizione di come la figura genitoriale interagisce sollecitando il proprio figlio in una condizione di gioco; in particolare il focus d’interesse è l’interazione nello sviluppo atipico, nella fattispecie l’interazione con bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico e da Sindrome di Down.

Alice Santoni – OPEN SCHOOL Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano

Interazione genitori-figli in situazioni di sviluppo atipico: abstract

L’obiettivo del presente lavoro è la descrizione di come la figura genitoriale interagisce sollecitando il proprio figlio in una condizione di gioco. In particolare il nostro focus d’interesse è l’interazione nello sviluppo atipico.

L’ipotesi di partenza è che la patologia dei figli possa modificare significativamente i comportamenti d’interazione innati dei genitori.

Il campione della ricerca è costituito da trenta diadi madre-bambino e dalle altre rispettive diadi padre-bambino con Disturbo dello Spettro Autistico e 25 diadi madre-bambino e padre-bambino con Sindrome di Down.

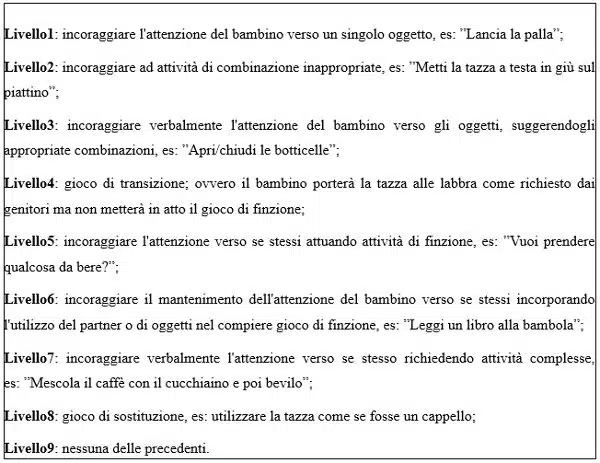

La raccolta dati è avvenuta attraverso l’osservazione di videoregistrazioni che ritraevano episodi di gioco sociale. La codifica è avvenuta attraverso lo strumento ObsWin ed uno specifico schema di codifica a nove livelli riportato successivamente in appendice (Child and Family Research,Venuti 1994; Bornestein 1988).

Per codificare i dati ottenuti è stato utilizzato il coefficiente statistico Kappa di Choen e per analizare i risultati il test per campioni indipendenti. Per valutare l’ipotesi di partenza è stato applicato il test di Levene di uguaglianza della varianza.

I risultati emersi confermano l’ipotesi di partenza, le disfunzioni che scaturiscono dalla condizione patologica infantile vanno infatti ad interferire, talvolta anche in modo significativo, sull’abituale comunicazione genitori-figli.

Interazione genitori figli

L’ interazione genitori-bambini è funzionale alla sopravvivenza. I differenti modi d’interagire consentono di stabilire una prossimità psicologica che funge da rampa di lancio per il futuro sviluppo del piccolo. Il legame assume fondamentale importanza soprattutto nei primi mesi di vita, durante i quali il bambino è maggiormente vulnerabile. La figura di accudimento, sia madre, padre o sostituto significativo, diviene indispensabile per garantire un equilibrato sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale.

Specificità e differenze nella relazione parentale

I modelli d’ interazione padre-bambino e madre-bambino mostrano sia delle differenze sia delle somiglianze nei comportamenti. Secondo alcuni autori le differenze sulle attitudini di cura non andrebbero ricercate nelle difformità sessuali, bensì nelle risposte alle pressioni sociali consolidate. Frodi e Lamb (1978) condussero uno studio di laboratorio nel quale venne indagata la risposta ad alcuni segnali emessi da bambini a loro estranei. Venivano monitorate le risposte elettrofisiologiche di madre e padre durante la visione di alcuni filmati. Lo studiò dimostrò che madre e padre risultavano ugualmente attivi e sensibili ai richiami del neonato e ne conseguivano medesimi comportamennti sociali. Certo esistono anche delle peculiarità; le madri prediligono attività di tipo intellettuale, e assolvono a compiti di cura fisica del bambino. I padri sono principalmente partner di gioco, con proposte che tendono ad essere più vigorose e stimolanti rispetto a quelle materne. Il padre diviene istitutore o modello di abilità e valori con un ruolo strettamente correlato dalla sfera normativa dettata dalla società (Paola Venuti, Francesca Giusti, 1996).

Questi studi dimostrano come le differenze siano riscontrabili a livello qualitativo e come il ruolo assunto dal genitore dipenda dal contesto sociale, dalla rete di relazioni, dalle credenze e dai valori di ciascun individuo.

Interazione e sviluppo-atipico

Le disfunzioni che scaturiscono dalla condizione patologica infantile vanno ad interferire sull’abituale comunicazione fra genitori-figli, rendendo così incapace il bambino di relazionarsi agli altri attraverso le modalità di relazione tipiche. A seconda della gravità della patologia possono essere presenti disfunzioni gravi, oppure le abilità del piccolo con sviluppo atipico possono essere intaccate solo parzialmente.

Sulla base di ciò è molto interessante comprendere quali strategie alternative vengono messe in atto dai genitori e figli per compensare il deficit. Numerosi studi sembrano sottolinerae che i genitori sono in grado di ricalibrare la loro soglia di rispondenza e attivazione di comportamenti utili, al fine di non deprivare di nulla il bambino. I genitori possono imparare a compensare, per lo meno in parte, le capactà interattive ridotte dei propri figli.

Com’è la relazione tra genitori e figli con Disturbo dello Spettro Autistico?

In letteratura le ricerche focalizzate su questo argomento sono poche poiché l’approfondimento riguardante questo campo d’indagine è recente. I deficit caratteristici dell’ autismo rendono difficoltoso lo scambio interattivo e lo svolgimento del proprio ruolo da parte del genitore. La relazione è influenzata dalle difficoltà presenti nello sviluppo comunicativo, vista la mancanza di reciprocità ed interazione del bambino. Altresì la mancanza della comparsa del gioco simbolico, descritto da Baron Choen (1987) come la capacità da parte del piccolo ad utilizzare oggetti in sostituzione di altri, l’attribuire ad essi caratteristiche non realmente esistenti ed il saper fingere giocando mina lo sviluppo semantico, concettuale e meta-rappresentativo. Il rapporto è compromesso anche dalla scarsa empatia del figlio, che non attiverà le risposte attese dai genitori. Alle classiche modalità messe in atto dai genitori non conseguiranno i comportamenti ideali che caratterizzano un bambino con sviluppo tipico. Tale comportamento va dunque a pregiudicare il corretto adattamento del bambino e produce una sensazione di frustrazione nei genitori. La poca responsività del bambino e la scarsissima apertura sociale modificano il modo in cui s’instaura la relazione conferendo ad essa un senso d’inadeguatezza. Per contrastare il senso di manchevolezza i genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico sembrano avere una maggior tendenza al controllo ed alla direttività, mettendo in atto più tentativi per agganciare l’attenzione del piccolo soprattutto attraverso approcci di tipo fisico (Kasari, Sigman, Mundi, Yiriya, 1988; Lemanek, Stone, Fishel, 1993).

Com’è la relazione tra genitori e figli con Sindrome di Down?

Il legame che s’instaura nei primi anni di vita è segnato dai limiti dettati dal ritardo cognitivo che non permette sempre un legame intimo caratterizzato da sicurezza, in quanto vengono meno i prerequisiti necessari. Sebbene l’interazione dei bambini con Sindrome di Down risulti più ricca rispetto a quella dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, si rivela comunque carente rispetto a quella sviluppata dai bambini con sviluppo tipico. Inoltre sono presenti difficoltà comunicative, intellettive ed attentive (Stefano Vicari, 2007). Tutto ciò rende quindi difficile la creazione e la manipolazione delle idee, nonché l’organizzazione globale del proprio comportamento. A livello indiretto inoltre la poca reattività del bambino crea un ostacolo che non permette ai genitori di giungere ad una chiara interpretazione dell’atteggiamento del figlio. Generalmente i genitori per superare questa sfida reagiscono mettendo in atto un comportamento contraddistinto da un eccessivo coinvolgimento nelle cure del figlio. Talvolta la preoccupazione genitoriale si esprime con atteggiamenti intrusivi che, se esasperati, influiscono negativamente sullo sviluppo psichico del piccolo. Tale frustrazione potrebbe non permettere al bambino di raggiungere il più alto livello delle sue potenzialità. Anche in questo caso, come per i genitori dei bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, madre e padre di bambini con Sindrome di Down attuano comportamenti contraddistinti da una forte direttività (Jenelik Dominus, Dvorak Gijs, 2009).

L’interazione genitori-figli in casi di sviluppo atipico – Lo studio

Campione, procedura raccolta dati e codifica

Il campione della ricerca è costituito da trenta diadi madre-bambino e dalle altre trenta corrispondenti diadi padre-bambino con Disturbo dello Spettro Autistico, e da venticinque diadi madre-bambino e padre-bambino con Sindrome di Down. I bambini hanno un’età compresa fra i venti ed i sessanta mesi.

La fase di ricerca si è basata sull’osservazione di videoregistrazioni di diadi madre-bambino e padre-bambino impegnati in episodi di gioco sociale.

Inizialmente, per raggiungere un buon utilizzo e una buona conoscenza del codice (Child and Family Research, Venuti 1994; Bornestein 1988), mi sono concentrata sulla visione di diadi con sviluppo tipico e successivamente con il campione vero e proprio.

Le videoriprese, ciascuna della durata di dieci minuti, avvenivano in situazioni strutturate e con un set di giochi adeguati all’età: un servizio da tè, una palla, un trenino, dei libri illustrati, delle botticelle ad incastro, una bambola, una coperta ed un telefono giocattolo. Per codificare i dati si è utilizzato Obswin poiché permetteva che la codifica avvenisse in tempo reale.

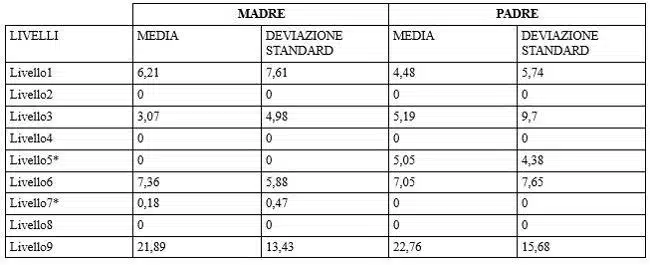

Imm. 1 – I nove livelli di codifica per l’analisi degli episodi di gioco

Per codificare i dati si è utilizzato il coefficiente statistico di Kappa per garantire accuratezza ed affidabilità statistica alla classificazione.

Analisi dei dati

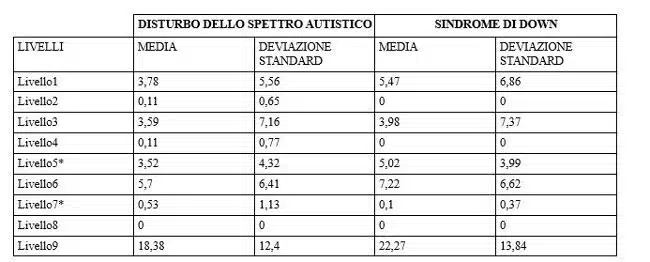

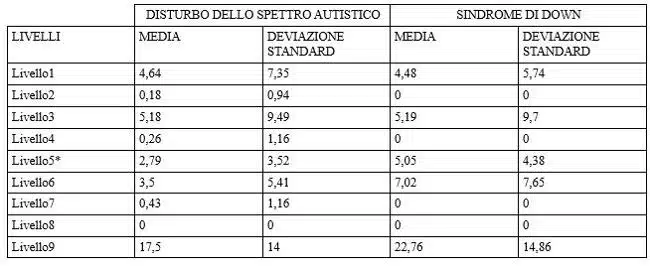

Per analizzare i dati è stato utilizzato il test per campioni indipendenti che permette, attraverso il confronto tra le medie dei due campioni lineari, di decidere se quest’ultimi provengano da due popolazioni diverse o meno. Per valutare questa ipotesi è necessario applicare il test di Levene di uguaglianza della varianza. Se l’ipotesi che le varianze siano uguali viene rifiutata, il procedimento risulterebbe inadeguato. Nelle successive tabelle (con * saranno indicati i dati significativi) saranno riportate unicamente le frequenze, tralasciando le durate della sollecitazione, in quanto risultano decisamente più informative le prime. Non veranno valutati i valori della variabile 9, detta anche di default.

L’ ARTICOLO CONTINUA DOPO LE TABELLE DELL’ ANALISI DEI DATI

Tab. 1 – Frequenze livelli di sollecitazione

Tab. 2 – Frequenze livelli di sollecitazione madri

Tab. 3 – Frequenze livelli di sollecitazione padri

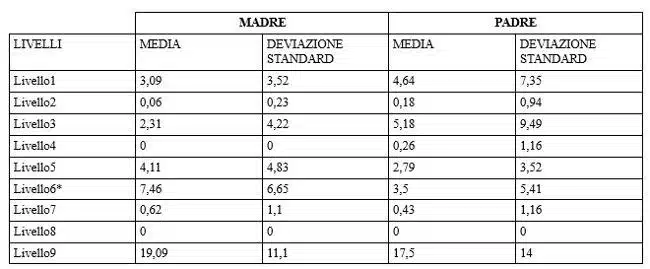

Tab. 4 – Frequenze livelli di sollecitazione nelle madri e nei padri di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico

Tab. 5 – Frequenze livelli di sollecitazione nelle madri e nei padri di bambini con Sindrome di Down

Conclusioni

I risultati emersi dallo studio evidenziano come i comportamenti d’interazione innati del genitore possano modificarsi, talvolta anche in modo significativo, a seconda delle differenti necessità dettate dallo sviluppo atipico dei propri figli. Le disfunzioni che scaturiscono dalla condizione patologica infantile vanno infatti ad interferire sull’abituale comunicazione genitori-figli.

Interessanti risultano inoltre le specificità di genere riguardanti i differenti approcci interattivi di madri e padri. Mettendo a confronto la tabella numero 4 (frequenze livelli di sollecitazioni nelle madri e nei padri di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico) e la tabella numero 5 (frequenze livelli di sollecitazione nelle madri e nei padri di bambini con Sindrome di Down) è possibile osservare come madri e padri rispettino i consolidati ruoli sociali, differenziando qualitativamente la modalità con le quali si relazionano al piccolo. Esaminando le sollecitazioni che avvengono con frequenza maggiore è possibile notare come i padri cerchino di agganciare l’attenzione del proprio figlio soprattutto attraverso l’utilizzo della variabile numero 3 in entrambi i casi di sviluppo atipico. Allo stesso modo le sollecitazioni che avvengono con maggior frequenza osservando esclusivamente i comportamenti delle madri sono tutte riconducibili alla numero 6. La madre dunque, a differenza del padre, anche nel caso di sviluppo atipico sollecita maggiormente il piccolo a livello intellettuale piuttosto che ludico.

Dall’ analisi ottenuta dalla comparazione tra i gruppi (tabella 1: frequenze livelli di sollecitazione) sono emerse delle significatività riguardanti la variabile numero 5 e numero 7. La variabile numero 5 viene utilizzata maggiormente nel gruppo di bambini con Sindrome di Down, menre la 7 nel gruppo d bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.

Osservando la tabella numero 2 (frequenze livelli di sollecitazione madri) le significatività emerse riguardano la variabile numero 1 e nuovamente la variabile numero 7. Come avveniva nella prima tabella, anche qui, la variabile numero 7 ha frequenza maggiore nel gruppo d bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, mentre la 1 in quello dei bambini con Sindrome di Down.

Confrontando le sollecitazioni dei padri in entrambi i casi di sviluppo atipico (Tabella 3: frequenze livelli di sollecitazione padri) è emersa una significativa differenza a carico della variabile numero 5. Questo livello viene utilizzato maggiormente dai padri di bambini con Sindrome di Down.

Nelle ultime due analisi dove si sono confrontati i comportamenti di entrambi i genitori, ma separatamente per ognuna delle patologie dei figli, è emersa una significativa differenza solo nella tabella 4 (frequenze livelli di sollecitazioni nelle madri e nei padri di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico), mentre nessuna nella tabella 5 ( frequenze livelli di sollecitazione nelle madri e nei padri di bambini con Sindrome di Down). La significatività riguarda la variabile 6 utilizzata con maggiore intensità da parte dei padri.

APPENDICE – Guarda qui lo schema di codifica del gioco a nove livelli