Senso di colpa e vergogna: quale relazione con rabbia e aggressività?

Si pensa solitamente a vergogna e senso di colpa come a due esperienze emozionali private che fanno parte della morale, correlate profondamente con il senso di sé, e collegate alle relazioni interpersonali. Accade spesso che la vergogna venga confusa con il senso di colpa, in realtà le due componenti emozionali presentano molteplici differenze.

Valentina Di Dodo – OPEN SCHOOL Studi Cognitivi Modena

Il senso di colpa segue la trasgressione e attiva l’angoscia della punizione, mentre la vergogna è accompagnata dalla percezione di un fallimento totale o parziale della propria dignità e dalla sensazione del pericolo dell’abbandono affettivo, questo avviene perché si manifesta la percezione di essere divenute delle persone spregevoli.

Con il senso di colpa la persona mette in discussione il ‘cosa ho fatto’, infatti, questo stato affettivo vede come elemento fondamentale la possibilità della riparazione, attuata conseguentemente a ciò che è accaduto in precedenza; data questa spinta all’azione è possibile considerare il senso di colpa come un’emozione primitiva. Con la vergogna, invece, l’individuo mette in discussione il ‘come sono’, questo fa sì che si abbiano pochissime possibilità di porre rimedio a ciò che è accaduto. La difficoltà principale risiede nel fatto che questa emozione è il frutto di uno stato interno del sé e non il prodotto di un conflitto esterno, infatti, la vergogna mina l’integrità del sé e delle proprie capacità.

Storicamente non sempre viene fatta una distinzione tra vergogna e senso di colpa, così accade che spesso i due concetti si sovrappongono, questo deriva dalla numerosità di aspetti comuni tra i due stati affettivi. Si potrebbero fare numerosi esempi relativi a queste somiglianze, per citarne alcuni è opportuno dire che entrambi questi stati affettivi fanno parte delle cosiddette emozioni morali, in altre parole promuovono un tipo di comportamento cosiddetto morale e tentano di inibire quei comportamenti che, invece, implicherebbero una trasgressione. Un altro esempio con riferimento alla vicinanza concettuale di queste due emozioni ci è dato dal il fatto che vergogna e senso di colpa sono emozioni con una valenza negativa ed entrambe si presentano in risposta a quelle situazioni in cui la persona si trova a dovere affrontare un fallimento personale o una trasgressione, verificatesi generalmente in un contesto interpersonale.

Senso di colpa e vergogna: due emozioni diverse

È opportuno, tuttavia, sottolineare che vergogna e senso di colpa, pur presentando una serie di somiglianze, sono due emozioni profondamente diverse.

Una condizione tipica di vergogna vede la persona concentrarsi principalmente sulla condizione del sé personale, con la percezione dolorosa di un sé negativo. Si insinua, così, la sensazione di sentirsi una persona incompetente e cattiva, accompagnata da un senso di restringimento, quasi a sentirsi più piccoli, inutili e deboli. Un elemento molto interessante che riguarda la vergogna riguarda la presenza o meno di altre persone, infatti, si è visto che affinché si manifesti un sentimento di vergogna non è necessario che la situazione coinvolga osservatori esterni, questo accade perché il soggetto si trova a raffigurarsi mentalmente un pubblico immaginario, e grazie alla finta presenza di altre persone il sentimento di vergogna si genera ugualmente, anche in circostanze di solitudine.

Di contro una tipica situazione di senso di colpa è meno dolorosa e penosa del sentimento di vergogna, quest’emozione riguarda generalmente qualcosa che va oltre il proprio sé, si può affermare, infatti, che il sentimento di colpa riguarda la valutazione negativa di uno specifico comportamento verso un’altra persona, perciò il proprio sé non viene incluso nella sofferenza emotiva del soggetto, ciò non avviene quando nel soggetto si vengono a creare sentimenti di vergogna. Il senso di colpa genera soprattutto situazioni di rimorso e rimpianto in riferimento al comportamento precedentemente messo in atto, con un conseguente stato di tensione.

È quindi evidente come vergogna e colpa siano, al contrario di quanto si pensasse in passato, due stati affettivi simili, ma non sovrapponibili, in quanto le diversità sono evidentemente molteplici.

Neuroanatomia del senso di colpa e della vergogna

A livello cognitivo vergogna e colpa sono elaborate dalla corteccia prefrontale ventromediale (VMPC), quest’informazione ci deriva da studi su pazienti con un danno cerebrale alla VMPC (Damasio e altri, 2007). Dallo studio emerge che questi soggetti lesionati mantengono un buon grado di intelligenza generale, ma risultano sensibilmente carenti per ciò che concerne le abilità di gestione delle emozioni sociali, nello specifico risultano compromesse le reazioni di vergogna e colpa, unitamente a quelle di compassione e al controllo della rabbia.

Quello che è osservabile in questa tipologia di pazienti è che nel caso siano sottoposti a dilemmi morali, che prevedono un coinvolgimento personale medio-alto, tendono a mostrare un comportamento legato quasi esclusivamente ad una risoluzione razionale della questione. Questi risultati hanno suggerito agli autori che la corteccia prefrontale ventromediale ha un effettivo coinvolgimento con le emozioni sociali, difatti il suo danneggiamento interferisce con l’elaborazione affettiva normale soprattutto in quei dilemmi morali che implicano una violazione personale di quella che è considerata, in base agli standard del contesto culturale di base, una violazione della norma morale.

Lo sviluppo della vergogna

La vergogna compare generalmente dopo il secondo anno di vita, più tardivamente rispetto alle emozioni cosiddette di base, poiché è necessario lo sviluppo del sé personale dal momento che questo stato emozionale implica necessariamente la percezione di un giudizio dell’altro, perciò il bambino deve essere arrivato ad una maturazione tale per cui possa essere in grado di effettuare una scissione tra se stesso e l’altro, per questo motivo è definita come un’emozione sociale. La vergogna ha a che fare, quindi, con l’immagine di sé e soprattutto con la autoconsapevolezza. La gioia, la rabbia e tante altre emozioni cosiddette di base risultano di natura differente rispetto la vergogna o l’imbarazzo perché non sono emozioni auto-riferite, non vanno, cioè, a toccare esclusivamente la consapevolezza di sé e non è in discussione unicamente la valutazione di se stessi nei confronti degli altri e da parte degli altri. Si potrebbe asserire che ci si vergogna di vergognarsi e ci si vergogna di aver fatto vergognare qualcuno.

La vergogna è stata definita da Izard come un’emozione complessa, rientrando, infatti, in quel tipo di emozioni che devono essere apprese. Si può affermare, inoltre, che questo stato affettivo possa essere considerato un indice di autoregolazione, dal momento che è implicato un legame con il rispetto delle norme sociali. La vergogna quindi è intimamente legata alla competenza sociale, in altre parole è connessa alla valutazione e alla comprensione degli standard culturali a cui la persona cerca di aderire. Il sentimento di vergogna nasce quando l’individuo devia rispetto alla norma sociale, percependo quel senso di fallimento tipico di quest’emozione. La vergogna può sembrare un affetto con una valenza altamente negativa, in realtà essa ha un forte potere adattivo e protettivo nei confronti dell’integrità dell’identità personale. Quest’emozione entra in gioco, infatti, quando l’individuo si espone all’osservazione degli altri, siano essi realmente presenti o immaginati; c’è la possibilità di essere vulnerabile nel caso in cui si verifichi un fallimento della persona, dato dal non apparire agli altri, veri o immaginari, come la persona crede che essi vorrebbero, così si ha come conseguenza l’insuccesso nel presentare una buona immagine di sé.

Il sé si forma attraverso le esperienze intersoggettive, la vergogna ha, perciò, il compito fondamentale di organizzarlo e conservarlo. Quest’emozione, così importante per la conservazione dell’integrità personale, può fungere anche come regolatore di buona distanza nella relazione anche in senso fisico, infatti, un certo grado di imbarazzo e vergogna regolano lo spazio privato e fungono da segnale quando l’altro è avvertito come intruso.

Vergogna e psicopatologia

L’intensa sensibilità verso questa emozione può avere effetti disturbanti o patologici sullo sviluppo della personalità. L’individuo, infatti, può mettere in atto nei riguardi dello stile di vita relazionale delle modifiche, che possono tendere a una limitazione della libertà di azione, dovuta al timore di dover fare i conti con questa condizione emotiva sgradevole. È quanto accade, ad esempio, nell’individuo affetto da fobia sociale, che elabora in senso negativo la costruzione del suo sé sociale. Il fobico sociale, infatti, è animato da un grande desiderio di dare una buona impressione di sé, unitamente all’insicurezza ed all’incertezza della sua riuscita. Appare, quindi, indubitabile che nello sviluppo e nel mantenimento della fobia è centrale la paura del giudizio dell’altro.

La vergogna è uno stato emotivo che caratterizza anche alcuni disturbi di personalità, questo sentimento è presente tipicamente nel disturbo evitante di personalità, e in maniera marcata anche nelle persone affette da disturbo borderline di personalità. Spesso la vergogna è il sentimento che contraddistingue uno schema di pensiero dominato da inadeguatezza.

Le persone che sperimentano nel profondo della propria interiorità la sensazione di avere qualcosa che non va, di non essere sufficientemente adeguati o degni di essere amati, vivono con profondo dolore il rapporto con gli altri, manifestando spesso un atteggiamento di insicurezza, o al contrario compensandolo con una falsa sicurezza. Questo è un sentimento di vergogna profondo e diffuso, difficile da rivelare agli altri, e a volte negato anche a se stessi. Questi sentimenti dolorosi hanno come conseguenza l’orientarsi verso stili di vita caratterizzati dal distacco dagli altri.

Perché si prova il senso di colpa?

Il senso di colpa, così come la vergogna, fa parte di quelle emozioni definite da Izard complesse. Si inizia a delineare più tardivamente rispetto alle emozioni di base, è fortemente legato alla morale e più in generale è connesso al modo di esprimere un comportamento in un determinato contesto.

Per capire cosa si intende per senso di colpa è necessario rendersi conto che la colpa non è una proprietà interna delle azioni umane, ma deriva dal modo in cui la persona giudica le azioni umane. In ogni cultura c’è un certo consenso circa le azioni che rendono gli individui colpevoli, perciò nel tenere un dato comportamento può subentrare la sensazione di essersi discostati eccessivamente dalla norma, avendo messo in atto un modo d’agire trasgressivo e incongruente con il pensiero di ciò che sarebbe giusto fare. Sentire una colpa implica che il soggetto si sia accorto di avere avuto la possibilità di agire in un altro modo, di agire meglio, con la consapevolezza dell’occasione persa di determinare un altro corso degli eventi.

Il senso di colpa si manifesta con auto-rimproveri o rimorsi apparentemente assurdi, con condotte delittuose o sofferenze che il soggetto si auto-infligge.

Inizialmente il senso di colpa fu studiato da Freud in relazione al disturbo di malinconia in ‘Lutto e malinconia‘ (Freud, 1915), in cui l’autore poneva il focus dei suoi studi in una dimensione intrapsichica. A partire dalla metà del secolo scorso il focus ha subìto uno spostamento, infatti, acquisisce una maggiore importanza il livello sociale, il senso di colpa così viene correlato al contesto in cui la persona si trova inserita, tenendo sempre presente che la dimensione personale rimane un punto saliente per la percezione di quest’emozione.

Il senso di colpa non necessita di una base oggettiva, infatti, così come accade per la vergogna, non è indispensabile che l’accadimento che genera colpa sia reale, può essere, infatti, presente anche un giudizio su qualcosa di immaginario, facente parte della rappresentazione mentale che la persona ha del comportamento da seguire nelle diverse situazioni in cui si trova.

La capacità di provare senso di colpa, è strettamente connessa alla disponibilità a sentire il dispiacere per l’eventuale danno provocato all’altro con il nostro agire, seppure involontariamente. Il dispiacere per il dolore che il nostro modo di comportarci può provocare negli altri è un vissuto che, qualora non si trasformi in giudizio o condanna paralizzante, può rivelarsi estremamente fruttuoso, perciò la colpa ha una valenza adattiva, infatti, può aprire spazi di riflessione ben più ampi di quelli generati da un’immediata concordanza e, soprattutto, può indurre la necessità di attivarsi in un gesto di riparazione.

Rabbia e aggressività

Infine, la rabbia è un’emozione definita da diversi autori come innata e basilare, infatti, è tra i primi affetti a formarsi, inizia a delinearsi presto nel bambino, tra i 3 e gli 8 mesi.

La rabbia è un’emozione provocata da una moltitudine di eventi, e genera un impulso all’azione aggressiva verso la fonte che provoca questo sentimento, generalmente, però, le persone tendono a reprimere l’impulso ad aggredire che percepiscono, è per questo motivo che la rabbia è considerata una sensazione principalmente interna, che le persone non esprimono necessariamente con un comportamento reale. Apparentemente la rabbia si manifesta quando le persone percepiscono una minaccia nei confronti di qualcosa che ritengono appartenente a loro, anche la perdita di status o di autostima può innescare questo sentimento, si è così notato che l’aggressione verso gli altri e al contempo l’aggressione verso se stessi sono entrambe manifestazioni di rabbia. Ovviamente anche la rabbia, come tutte le altre emozioni, ha una funzione adattiva, infatti, spinge la persona all’azione quando è minacciata da qualcosa.

Correlati neurofisiologici della rabbia

A livello cognitivo, affinché si generi l’emozione di rabbia, la situazione viene analizzata nella corteccia frontotemporale, successivamente si ha l’attivazione del sistema limbico, in particolar modo del nucleo centrale dell’amigdala, come risultato di questo processo si ha la produzione di noradrenalina e adrenalina nel sangue da parte del midollo surrenale. A questo punto aumentano anche i livelli di glucosio nel sangue, per aiutare l’individuo a prepararsi all’attacco. Il ruolo dell’amigdala nella creazione dei comportamenti aggressivi è stato dimostrato con alcuni esperimenti su animali, ai quali veniva asportata questa porzione di cervello, questi dopo l’asportazione manifestavano una diminuzione dei comportamenti aggressivi.

Relazione di senso di colpa e vergogna con rabbia e aggressività

Diverse ricerche hanno portato ad esaminare la relazione che intercorre tra la vergogna e il senso di colpa e tra la rabbia e l’aggressività.

La distinzione tra la vergogna e la colpa è una questione molto importante, poiché le differenze possono avere implicazioni differenti per ciò che riguarda l’espressione e la regolazione dell’aggressività.

Come già affermato in precedenza vergogna e senso di colpa, pur essendo emozioni molto simili, si distinguono per il vissuto fenomenologico che generano: con la colpa si percepisce il desiderio di riparare al danno fatto, di scusarsi, di confessare l’accaduto, mentre la vergogna spinge maggiormente ad attuare comportamenti di isolamento, si manifesta il desiderio di nascondersi, di sprofondare nel pavimento.

Miller (1985) ha effettuato uno studio con cui è riuscito ad identificare due tipi di interazione tra la vergogna e la rabbia: può esserci una situazione per cui si passa da una situazione di rabbia a una di vergogna, con il passaggio da una condizione di attività ad una di passività, oppure ci si può imbattere in una situazione per cui si passa da una condizione di vergogna a una di rabbia, quindi in questo caso il passaggio è da una condizione di passività ad una di attività.

In realtà nei diversi studi presi in esame non si fa riferimento esplicitamente alla vergogna in relazione all’aggressività, tuttavia in più studi è emerso che, apparentemente, sono i partecipanti presi da vergogna che mostrano dei livelli più alti di aggressività. Si può quindi asserire che numerosi studi hanno individuato la vergogna come un’esperienza emozionale di dolore acuto, il quale da solo può generare rabbia, la quale a sua volta è possibile che muti in comportamenti connotati di aggressività.

Gli studi che hanno maggiormente sostenuto empiricamente il collegamento tra la

vergogna e la

rabbia sono quelli effettuati da Averill (1982), Wicker, Payne e Morgan (1983), e dalla Tangney (1990). Negli studi di Averill le descrizioni dei soggetti riferite alle proprie

esperienze di rabbia erano imputate principalmente a un

sentimento di rabbia, il quale derivava dalla percezione della perdita della proprio autostima. Nello studio di Wicker i punteggi dei partecipanti sulle

esperienze di vergogna mostravano che non era presente solo il desiderio di nascondersi, tipico della

vergogna, ma era presente anche un altro aspetto del disagio provato, infatti, dallo studio è emerso che i soggetti sentivano il desiderio anche di punire gli altri, risultante dalla

rabbia che si genera unitamente alla

vergogna.

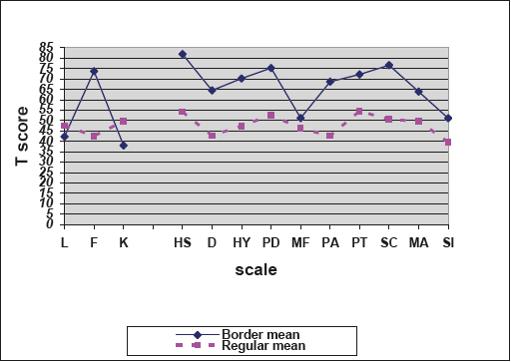

Infine June Price Tangney ha effettuato quattro studi, tra loro indipendenti, su soggetti adulti, riportando una consistente correlazione tra la propensione alla vergogna e il prendersela con qualcuno, in contrasto con la correlazione negativa tra la colpa e la sua esternalizzazione. Si può quindi dire che gli studi mostrano una correlazione positiva tra vergogna, rabbia e aggressività, e una correlazione inversa tra senso di colpa, rabbia e aggressività.

Per esemplificare prendiamo in esame due studi indipendenti della Tangney. Nel primo studio ai partecipanti viene chiesto di compilare alcuni test standardizzati: il Self-Conscious Affect and Attribution Inventory (SCAAI; Tangney e altri, 1988), il Trait Anger Scale (TAS; Spielberg e altri, 1983), e il Symptom Checklist 90 (SLC-90; Derogotis e altri, 1973), di quest’ultimo sono state proposte in particolare le sottoscale della rabbia-ostilità e quella dell’ideazione paranoide.

Nel secondo studio la Tangney e coll. hanno ampliato la valutazione di vergogna e colpa, nonché quella di rabbia, ostilità e aggressività, aggiungendo ai test somministrati nel primo studio il Test of Self-Conscious Affect (TOSCA), una revisione dello SCAAI costruito su scenari immaginari su cui i soggetti devono dare le loro risposte.

Il primo studio è stato effettuato su 243 studenti universitari tra i 18 e i 55 anni, con un’età media di 21,1 anni, di cui il 71% erano femmine. Il secondo studio ha visto partecipare, invece, 252 studenti universitari con un’età compresa tra i 17 e i 39 anni, con una media di 19,4 anni, di cui il 71% erano femmine. I risultati di questi due studi sottolineano che la vergogna e il senso di colpa sono esperienze affettive distinte, le quali hanno diverse implicazioni nell’esperienza della rabbia e dell’ostilità. Purtroppo essendo gli studi basati statisticamente sulla correlazione non è possibile definire quale possa essere il preciso rapporto causale tra questi stati affettivi. Per esempio la correlazione positiva che è emersa tra la vergogna e la rabbia può riflettere due diversi processi, o la combinazione di entrambi: una prima possibilità è che si manifesti dapprima un sentimento di rabbia e la persona potrebbe iniziare a provare vergogna per la rabbia provata, in particolar modo se la rabbia va a generare un comportamento ostile e aggressivo nei confronti degli altri. In realtà, però, il passaggio dalla rabbia alla vergogna sembra poco probabile perché la propensione alla vergogna è collegata direttamente all’attivazione data dalla rabbia e indirettamente all’ostilità verso gli altri, ma non è presente un collegamento tra il grado di aggressione verbale o fisica e la vergogna stessa.

La seconda possibilità, che rispecchia la preferenza dell’autrice, riguarda il fatto che un’iniziale vergogna genera una conseguente rabbia e ostilità. Questo passaggio dalla vergogna alla rabbia è sostenuto da diverse osservazione effettuate clinicamente e da alcuni studi realizzati empiricamente, i quali suggeriscono che è probabile che la rabbia sia generata in generale da emozioni negative, proprio come la vergogna, che creerebbe una minaccia alla propria autostima.

Come hanno suggerito anche Lewis (1971) e Miller (1985), le persone in preda alla vergogna possono ricevere una forte motivazione a reagire proveniente dalla spinta tipica del sentimento di rabbia, infatti, questa può essere in grado di offrire sollievo dall’auto-condanna e dall’esperienza debilitante che deriva dal sentimento di vergogna. Così, l’individuo dirige l’ostilità provata verso se stesso all’esterno e incolpa gli altri, risparmiando il proprio sé dalla condanna interiore che deriva dall’emozione della vergogna.

Il senso di colpa, invece, risulta negativamente correlato alla rabbia, probabilmente perché la colpa genera un vissuto meno devastante e minaccioso, perciò questo non è sufficiente perché si verifichi un’attivazione tale per cui scaturisca della rabbia rivolta verso gli altri nel tentativo di sistemare le cose, questo accade anche perché il senso di colpa è generato da un comportamento di per sé scorretto nei confronti di qualcuno, per cui la rabbia non aiuterebbe a ripristinare l’equilibrio rotto.

Vergogna e tossicodipendenza

Per concludere è interessante notare che la vergogna è stata spesso citata nei lavori sulla tossicodipendenza come una fattore capace di contribuire alla formazione e al mantenimento della dipendenza, inoltre, sembra che essa possa essere generata dalla tossicodipendenza stessa, quindi in un certo senso la vergogna e la dipendenza da sostanze sono legate in un circolo vizioso: la vergogna genera tossicomania e la tossicodipendenza genera a sua volta altra vergogna.

L’individuo, infatti, se ha una propensione alla vergogna, potrebbe trovare giovamento nell’assumere sostanze, questo accade perché la sostanza stupefacente diminuisce il grado di coscienza, in questo modo si verifica l’alleviamento della pena generata dall’emozione di vergogna. Così continuando a cercare di attutire il dolore si finirebbe col diventare tossicodipendenti, ma nel momento in cui la persona si trova ad essere tossicodipendente ciò diventa fonte di ulteriore vergogna, la conseguenza è che il soggetto perde il controllo del proprio sentimento di vergogna che cercherebbe di controllare non più attraverso delle risorse cognitive di elaborazione delle emozioni, ma attraverso la sostanza.

Alcuni studi (Tangney e Dearing, 2002) evidenziano come le persone affette da dipendenza da sostanze abbiano livelli di vergogna più alti rispetto a coloro che soffrono di altri disturbi mentali e alla popolazione normale. In altri studi si è potuto constatare, inoltre, che alti livelli di vergogna sarebbero associati a ricadute nelle donne facenti parte degli alcolisti anonimi (Wiechelt e Sales, 2001). Tangney e Dearing hanno studiato come la vergogna nei bambini di circa 10 anni potesse trasformarsi in tossicodipendenza una volta diventati giovani adulti, trovando una correlazione positiva anche in questo caso.

Tuttavia gli studi che correlano la vergogna alla tossicodipendenza sono da considerare con cautela, infatti, le ricerche svolte empiricamente sono ancora poche e i campioni dei soggetti sono spesso esigui e scelti all’interno della popolazione d’interesse.

Altre ricerche (Tangney e altri, 2005) si sono concentrate, invece, sulla distinzione della dipendenza dalla frequenza d’uso delle droghe e dell’alcol in relazione alle emozioni di vergogna e senso di colpa. È risultato che l’inclinazione alla vergogna era maggiormente associata con i punteggi della dipendenza da droghe e alcol, mentre per quanto riguarda la frequenza d’uso non si è vista una correlazione con la vergogna provata dal soggetto.

Di contro, in questi studi è emerso che il senso di colpa avrebbe un ruolo protettivo nell’insorgere di una dipendenza; gli autori hanno pensato che questo possa essere legato alla minore pena generata dal senso di colpa, che provocherebbe una spinta al soffocamento del dolore minore rispetto alla spinta che si avrebbe provando un sentimento di vergogna.