Effetto spettatore: perché non interveniamo di fronte alle emergenze?

Quante volte ci è capitato di leggere o ascoltare notizie di liti, risse, episodi di violenza o bullismo durante i quali nessun presente è intervenuto per aiutare la vittima? E quante volte ci siamo chiesti come sia possibile che in situazioni di emergenza non venga istintivo dirigersi verso la situazione critica per offrire aiuto piuttosto che guardarsi attorno aspettando di vedere cosa fanno gli altri?

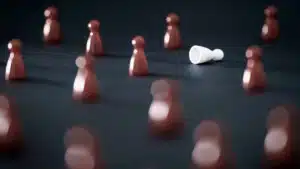

Ecco, molti di noi probabilmente hanno sempre risposto a questa domanda pensando di essere circondati da persone insensibili, codarde e non autenticamente disposte a tendere la mano al prossimo. La psicologia sociale, tuttavia, da anni si occupa di studiare questo fenomeno che viene più precisamente chiamato “effetto spettatore” (o bystander effect, apatia degli astanti) e rivela la tendenza delle persone a non intervenire in situazioni di emergenza quando vi sono altri presenti. In particolare, secondo questo effetto, maggiore è il numero di spettatori in una situazione di emergenza, minore è la probabilità di aiuto/intervento da parte di qualcuno di loro.

Il caso Kitty Genovese

Furono gli psicologi sociali Bibb Latanè e John Darley a coniare il nome di questo fenomeno e a studiarne le cause e le conseguenze. La loro ricerca prese le mosse da un omicidio avvenuto a New York una sera del 1964: una giovane ragazza, Catherine Susan “Kitty” Genovese, stava tornando a casa dal lavoro quando fu aggredita improvvisamente da un maniaco che brandiva un coltello. Inizialmente, le forti urla della giovane e i suoi tentativi di difesa respinsero l’aggressore, ma quando l’uomo vide che nessuno interveniva in suo aiuto, decise di aggredirla nuovamente, questa volta molestandola sessualmente, derubandola e accoltellandola a morte.

Nella potenziale mezz’ora che l’uomo impiegò per uccidere la ragazza, nessuna persona residente nel circondario e testimone delle grida intervenne in suo soccorso. Tuttavia, quando la polizia interrogò gli abitanti del quartiere, ben 38 persone ammisero di aver sentito delle urla e una di loro testimoniò direttamente l’accaduto. Ognuno di loro avrebbe avuto il tempo necessario per fare qualcosa, ma tutti rimasero prigionieri dell’inerzia rinunciando ad agire. Come mai? Se può essere comprensibile che una persona non esca in strada per paura di essere a sua volta aggredita, perché nessuno aveva almeno chiamato la polizia?

Mancanza di intervento: semplice apatia o c’è di più?

A partire dall’interessamento per il caso Genovese, Darley e Latanè diedero vita a uno dei programmi di ricerca ad oggi tra i più importanti nell’ambito della psicologia sociale.

I due delinearono innanzitutto gli elementi fondamentali e peculiari di una situazione di emergenza e concordarono che:

- si tratta di un evento inusuale e imprevisto;

- può ampiamente differire nella sua natura;

- può essere pericolosa;

- richiede un’azione immediata.

Cercarono poi di capire se l’empatia per le sofferenze altrui o un minimo senso di responsabilità civica fossero sufficienti per indurre le persone a intervenire nelle situazioni di pericolo, e inoltre si chiesero se la presenza di altri spettatori al potenziale evento critico fosse un elemento incentivante per prestare aiuto oppure no.

L’assenza di intervento sarebbe senza dubbio più facilmente giustificabile ed etichettabile come apatia, egoismo e insensibilità dello spettatore. Tuttavia, i due studiosi provarono a spostare l’attenzione sui processi di pensiero delle persone, ipotizzando che in questo fenomeno vi fossero coinvolti dei processi più razionali. In particolare, venne rilevato che la mancanza di aiuto si verifica più spesso quando il numero di testimoni dell’evento aumenta, mentre quando è presente solo uno spettatore si accresce il senso di responsabilità e – conseguentemente – aumenta la sua possibilità di azione.

Come mai accade questo? Secondo il modello cognitivo elaborato da Latanè e Darley, l’aiuto di una persona dipende dai risultati di una serie di decisioni e processi psicologici che possono innescare nelle persone la riluttanza ad intervenire se vi sono altri astanti. Non si tratta di caratteristiche specifiche dei singoli, bensì di dinamiche che si instaurano tra i testimoni. In particolare, sono 3 i processi principali che si attivano in queste situazioni:

- Diffusione della responsabilità: la presenza di altre persone (ne basta anche una sola affinché questo processo entri in gioco) offre a ognuno la possibilità di trasferire a queste la responsabilità connessa all’agire o al non agire. È molto più probabile che una persona sola intervenga ad aiutare la vittima proprio perché questa percepisce su di sé l’intera responsabilità dell’azione.

- Ignoranza pluralistica e influenza sociale: si riferisce alla tendenza delle persone a farsi guidare dagli altri rispetto al comportamento più appropriato da adottare in un determinato contesto, nella convinzione che gli altri abbiano più informazioni e capacità necessarie per essere in grado di aiutare. In sostanza, gli altri testimoni fungono da modello d’azione e, di conseguenza, se questi assumono un atteggiamento passivo, la situazione di emergenza può sembrare meno seria e urgente di quel che è, disincentivando l’intervento di ognuno.

- Inibizione del pubblico: si tratta fondamentalmente della paura di fare brutta figura davanti alle altre persone, nel timore che queste possano considerare l’azione-reazione eccessiva o fuori luogo.

Insomma, è come se all’aumentare del numero di persone ci si sentisse protetti da una sorta di anonimato che diminuisce il senso di responsabilità personale e inibisce l’azione.

È stato tuttavia rilevato che ci sono anche dei casi in cui alcune persone sono più propense ad intervenire e a prestare soccorso. In particolare, è emerso che questo si verifica quando lo spettatore conosce la vittima, quando si crede che la persona in difficoltà sia meritevole di aiuto, quando si ha una formazione/esperienza medica e si è addestrati alla difesa personale, e quando la vittima trova la forza di indicare chiaramente una o più persone presenti chiedendo loro aiuto e investendole di un immediato senso di responsabilità.

Rompere il ciclo dell’effetto spettatore: il potere dell’azione individuale

È inutile negarlo: ogni giorno, ahimè sempre più frequentemente, ci imbattiamo in notizie che raccontano e testimoniano episodi di violenza, ingiustizia e difficoltà. L’effetto spettatore può manifestarsi anche nelle situazioni apparentemente più semplici della nostra vita quotidiana e può purtroppo avere conseguenze davvero drammatiche. Per questo motivo è importante informarsi ed essere consapevoli dell’esistenza di questo fenomeno insidioso, dei meccanismi che lo regolano e degli effetti negativi sulla società, cercando di contrastarlo con coraggio, formazione, consapevolezza e soprattutto lavorando sull’assunzione di responsabilità individuale: tutti noi, infatti, siamo responsabili di ciò che accade intorno a noi ed è bene ricordare che in situazioni di emergenza ogni singola azione può realmente fare la differenza.

La responsabilità personale e l’altruismo sono elementi fondamentali per creare una società più solidale e per promuovere una cultura di intervento in cui l’aiuto reciproco e l’azione individuale vengano incoraggiati e valorizzati. Solo così si può rompere il ciclo dell’effetto spettatore e affermare il potere dell’azione individuale in una società tendenzialmente osservante.