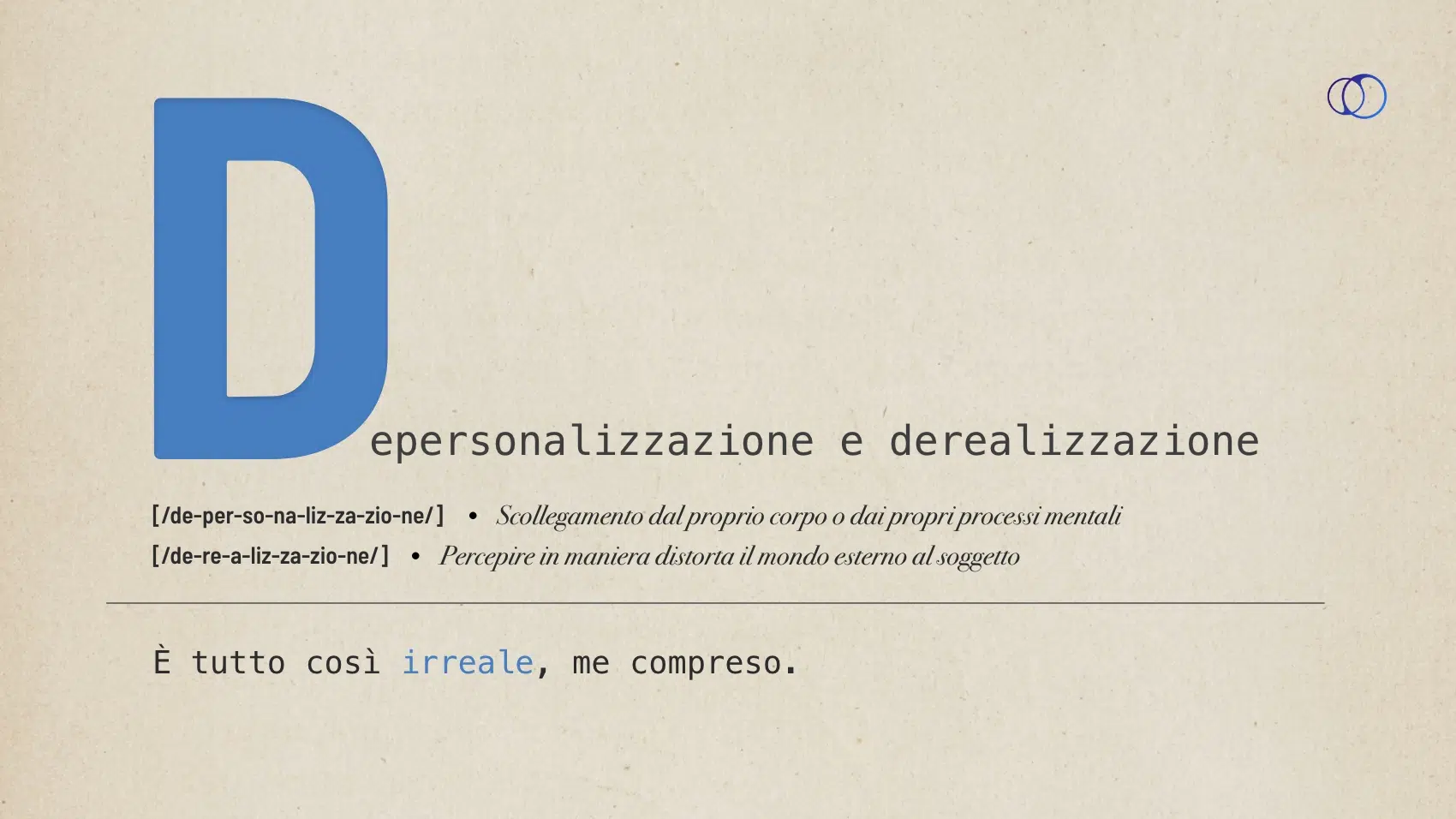

Cosa sono la depersonalizzazione e la derealizzazione?

La depersonalizzazione consiste in “uno stato in cui il senso di sé e la qualità dell’esperienza soggettiva in prima persona sono stranamente alterati” (Medford, 2012, p.3). Nello specifico, il DSM 5 (American Psychiatric Association, 2013) descrive la depersonalizzazione come un insieme di esperienze di distacco, irrealtà e la percezione di essere un osservatore esterno al proprio corpo, ai propri sentimenti, sensazioni, pensieri ed azioni, presentando di conseguenza alterazioni percettive, una sensazione di un sé irreale o addirittura assente, un senso distorto del tempo e intorpidimento fisico/emotivo.

Sempre secondo il DSM 5, la derealizzazione, invece, è caratterizzata da esperienze di irrealtà o di distacco da un determinato ambiente, che portano il soggetto a vivere gli oggetti o le persone come irreali, senza vita, onirici o visibilmente distorti (American Psychiatric Association, 2013).

In cosa consiste il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione?

Vivere esperienze transitorie di derealizzazione/depersonalizzazione è abbastanza comune in risposta a uso di sostanze, stanchezza e traumi, elevati stati di ansia o altre condizioni psicopatologiche.

Tuttavia esiste anche il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione (DDD), che colpisce l’1%/2,4% della popolazione (Hunter et al., 2004). Il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione si riconosce per una persistente o ricorrente sensazione di distacco dal proprio corpo o dai propri processi mentali, come se si stesse osservando la propria vita dall’esterno (depersonalizzazione) e/o dalla sensazione di essere dissociato dall’ambiente circostante (derealizzazione).

Secondo alcuni studiosi (Mayer-Gross, 1935; Sierra e Berrios, 1998), il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione consisterebbe in una risposta neurobiologica a emozioni ad alta intensità, dove le regioni cerebrali coinvolte nel controllo e nell’inibizione delle risposte emotive, essendo in quello specifico momento attivate, producono i sintomi del disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione. Il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione comprende svariati sintomi, tra cui disturbi sensoriali, intorpidimento sia fisiologico che emotivo, percezione di disincarnazione e scollegamento, sensazione di essere in un sogno, esperienza distorta del tempo, distorsioni percettive e un senso del proprio sé come irreale o completamente assente (Simeon & Abugel, 2006).

Il quadro sintomatologico, quindi, è caratterizzato da frequenti episodi di frammentazione e separazione del proprio sé e dal mondo circostante. Questa condizione è in grado di generare nelle persone preoccupazione e paura di non essere in grado di controllare la loro vita; in comorbilità possono essere presenti episodi di attacchi di panico, depressione, problematiche in ambito sociale e comportamenti a rischio come ad esempio l’abuso di sostanze.

Il modello di trattamento per il disturbo di depersonalizzazione – derealizzazione

Il disturbo da depersonalizzazione – derealizzazione, a livello sintomatologico e funzionale, condivide alcune similitudini con i disturbi d’ansia, nello specifico con l’ansia da malattia e il disturbo di panico (Hunter et al., 2003). Infatti, le persone che soffrono di disturbo da depersonalizzazione – derealizzazione, tendono a essere particolarmente vigili e molto concentrate sui sintomi della depersonalizzazione, tendendo di conseguenza a formulare alcune interpretazioni catastrofiche dove i sintomi sono visti come spaventosi, aumentandone così l’intensità e creando un circolo vizioso di ansia e di depersonalizzazione. Hunter e colleghi (Hunter et al., 2003) hanno quindi creato un modello di concettualizzazione cognitivo-comportamentale volto al trattamento del disturbo da depersonalizzazione e derealizzazione, che si focalizza sull’errata valutazione dei sintomi di depersonalizzazione, proprio come avviene nel meccanismo di base del panico (Clark, 1997).