L’effetto spotlight è stato definito come una convinzione legata al sovrastimare la quantità di attenzione, ricevuta da parte di terzi, rispetto al proprio aspetto fisico o al proprio comportamento (Myers e Twenge, 2017).

Tale tendenza a sovrastimare le proprie caratteristiche, nella convinzione che le altre persone le notino con particolare attenzione, fu definita inizialmente da Brown e Stopa nel 2007.

Sono presenti numerosi studi su questo effetto e sull’abbigliamento: Gilovich e colleghi (2000) fecero indossare dei vestiti a dei soggetti che giudicavano tali indumenti come “imbarazzanti”. I soggetti della ricerca credevano che almeno il 50% delle persone presenti avesse notato il cambio d’abbigliamento, in realtà solo il 23% se ne accorse (Gilovich et al., 2000). Lawson (2010) svolse una ricerca con degli studenti universitari, facendo indossare loro una felpa con un logo sopra, per osservare che solo il 10% dei compagni di classe ricordava il logo originale, mentre la maggior parte di loro non si rese nemmeno conto del cambio di felpa (Gomez, 2021). Tale effetto si collega ad alcuni fenomeni come l’illusione della trasparenza (fenomeno secondo la quale mostriamo le nostre emozioni agli altri in modo più chiaro di quanto realmente appaia), il realismo ingenuo (Ross e Ward, 1996) e il pregiudizio di sé come obiettivo sociale (cioè il pensare che determinati eventi accadano in quanto diretti verso il soggetto interessato). Nello specifico, il realismo ingenuo si basa sul presupposto che proprio il punto di vista sia corretto nell’osservazione del mondo e che quello degli altri, se differente, sia soggetto ad errori o disinformazione.

Nel DSM 5 (APA, 2013), l’ansia viene definita come l’anticipazione di una minaccia futura, uno stato orientato a qualcosa che la persona non percepisce come immediato. A livello fisiologico, l’ansia è correlata ad un’attivazione che porta ad un’elevata vigilanza, a tensione muscolare e all’attuazione di condotte preventive per affrontare la situazione vissuta come pericolosa (Psicologo Roma Eur, n.s.). La classificazione del DSM 5 è fatta secondo elementi comuni e include disturbi come l’ansia sociale, il disturbo di panico, l’agorafobia, il disturbo d’ansia generalizzata e, per i bambini, il mutismo selettivo e l’ansia da separazione (APA, 2013).

Effetto spotlight e ansia sociale

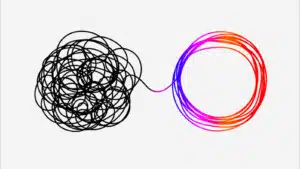

L’effetto spotlight viene riscontrato frequentemente in soggetti affetti da ansia sociale, in quanto temono una valutazione negativa da parte degli osservatori. Diversi ricercatori (Clark e Wells, 1995, in Brown e Stopa, 2007) hanno evidenziato come la sensazione di essere osservati rinchiude il soggetto all’interno di un circolo vizioso ansioso, dove lo spostamento dell’attenzione su di sé porta ad attuare dei meccanismi per dedurre quali siano i pensieri delle persone presenti e “giudicanti”.

Secondo il Merriam-Webster Online Dictionary (n.d.), l’ansia è descritta come nervosismo o disagio per un male imminente o previsto; il termine ansioso è definito per l’appunto come un’estrema inquietudine mentale o la paura di qualcosa in determinate contingenze (Gomez, 2021).

Effetto spotlight e ansia: studi a riguardo

Diversi studi analizzano la relazione tra l’effetto spotlight e un aumento dei livelli d’ansia. Ad esempio, Moon e colleghi (2020) hanno eseguito otto studi differenti su un campione composto da attori. Tali compiti si focalizzavano sulla quantità di attenzione ricevuta da parte degli spettatori durante uno spettacolo. I risultati hanno evidenziato come gli attori tendessero a sovrastimare l’attenzione del pubblico, in particolar modo quando avevano commesso un errore, mentre molti spettatori nemmeno si erano accorti degli errori commessi.

Nel 2021 Gomez ha svolto un esperimento per indagare i livelli d’ansia e dell’effetto spotlight su un campione composto da 30 studenti. Nello specifico, l’ipotesi di ricerca sostiene che un soggetto crede di ricevere attenzioni negative e giudizi da parte dei suoi compagni in base al suo aspetto fisico, con un conseguente aumento di tale effetto (Gomez, 2021). I soggetti hanno compilato un questionario contenente due sessioni: la prima sessione include strumenti come la Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21; Lovibond e Lovibond, 1995) e questionari per valutare l’ansia e l’effetto spotlight, mentre la seconda sessione contiene una parte demografica per raccogliere i dati rispetto a genere, etnia, classe frequentata e affiliazioni religiose (Gomez, 2021). I risultati di questo studio sostengono l’ipotesi alternativa in quanto è presente un aumento dei livelli di ansia quando si pensa di ricevere un giudizio o un’attenzione negativa da parte dei coetanei (Gomez, 2021). Tale esperimento suggerisce come il livello d’ansia possa aumentare a causa dell’effetto spotlight sperimentato da parte dei soggetti (Gomez, 2021).