Un recente studio ha testato tre ipotesi: (1) l’ansia sociale predice l’alessitimia nel caso di depressione controllata, (2) l’alessitimia media il rapporto tra ansia sociale e bere problematico e (3) l’alessitimia media il rapporto tra ansia sociale e scarsa teoria della mente. I risultati hanno confermato le ipotesi iniziali?

I disturbi d’ansia sono i più comuni nell’ambito dei problemi di salute mentale (Baxter, Patton, Scott, Degenhardt, & Whiteford, 2013): nello specifico, il disturbo d’ansia sociale (SAD) è quello più comune al mondo (Ruscio et al., 2008). Si tratta di un disturbo cronico e pervasivo, caratterizzato da un’intensa paura e dall’elusione di situazioni sociali o di performance, che portano ad un’interferenza clinicamente significativa in diverse aree della vita di una persona, influenzando il funzionamento lavorativo e le relazioni interpersonali (American Associazione Psichiatrica, 2013). Le persone con ansia sociale possono sperimentare disagio soggettivo e somatico durante le interazioni sociali, spesso caratterizzato da un aumento della frequenza cardiaca, sudorazione e tremore (Stemberger, Turner, Beidel, & Calhoun, 1995). L’ansia sociale è un fattore di rischio per l’abuso di alcol nei giovani adulti (Schry & White, 2013), presumibilmente perché l’alcol agisce come “lubrificante sociale” a causa dei suoi effetti ansiolitici e disinibenti (Thomas, Randall, Book, & Randall, 2007).

Con il termine alessitimia (Sfineos, 1973) si intente un tratto di personalità subclinica, presumibilmente di origine biologica (Alessitimia Primaria, Freyberger, 1977; Thorberg, Young, Sullivan, Lyvers, Hurst, Tyssen, et al., 2016), che comporta pensiero simbolico notevolmente ridotto, piuttosto orientato verso l’esterno, una limitata capacità di identificazione e descrizione delle emozioni e dei sentimenti, un’attività fantastica impoverita e infine difficoltà di differenziare i sentimenti e le sensazioni somatiche di eccitazione emotiva (Nemiah, Freyberger, & Sifneos, 1976). Le persone altamente alessitimiche sono spesso preoccupate dagli eventi esterni e tendono a non sollecitare l’aiuto o il conforto degli altri a causa delle loro difficoltà interpersonali, che spesso si riflettono in una profonda solitudine (Qualter, Quinton, Wagner, & Brown, 2009). Essa è connessa ad una varietà di disturbi psicologici: depressione, ansia, ossessione-compulsione, schizofrenia, disturbi dello spettro autistico, PTSD e disturbi del comportamento alimentare. Tra il 28% e il 58% dei pazienti con diagnosi SAD hanno riportato elevati livelli di alessitimia (Cox, Swinson, Shulman, & Bourdeau, 1995), dimostrando che le difficoltà di identificazione e comunicazione delle emozioni e sentimenti rappresentano un impedimento maggiore per le relazioni interpersonali. Un’altra possibilità è delineata dal fatto che, in alcuni casi, l’alessitimia potrebbe essere una reazione ad un’intensa e cronica ansia o stress psicologico (Alessitimia secondaria, Freyberger, 1977).

Le persone socialmente ansiose possono non avere una visione accurata di come gli altri le percepiscono a causa di deficit nella comprensione degli stati mentali ed emotivi degli altri in situazioni sociali (Hezel & McNally, 2014), che è anche caratteristica dell’alessitimia (Lyvers, McCann, et al., 2018). La capacità di comprendere, identificare e ragionare sugli stati soggettivi degli altri è nota come teoria della mente (Onuoha, Quintana, Lyvers, & Guastella, 2016). Quest’ultima comporta due processi: il rilevamento o l’identificazione degli stati altrui sulla base di prove osservabili e il ragionamento o l’interpretazione degli stessi, al fine di prevedere o comprendere il comportamento degli altri.

Tra il 24% e il 48% (Buckner et al., 2008) delle persone con una diagnosi di SAD soddisfano i criteri per una diagnosi di Disturbo da uso di alcol nel corso della vita (AUD), rispetto a un tasso di prevalenza dell’AUD del 15% nella popolazione generale (Kessler et al., 2005). La comorbilità dell’ansia sociale e del bere problematico è stata riportata in campioni sia clinici che non clinici. L’abuso di alcol e la dipendenza spesso precedono lo sviluppo della SAD (Gilles et al., 2006). Ricerche sperimentali indicano che il consumo di alcol può diminuire l’ansia da prestazione in soggetti con SAD e che aumentano l’assunzione di alcol dopo un compito (Abrams et al., 2002). Un continuo ricorso a sostanze ansiolitiche come l’alcol per autoregolarsi, indipendentemente dalla quantità di assunzione, aumenta probabilmente il rischio di un uso problematico e di dipendenza. Inoltre, alti livelli di alessitimia sono comuni in individui con diagnosi di AUD (Thorberg, Young, Sullivan, & Lyvers, 2009): questi possono utilizzare sostanze come l’alcol per compensare la loro incapacità di modulare gli affetti (Speranza et al., 2004).

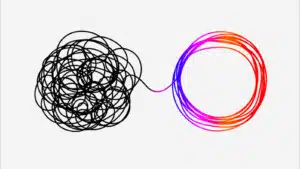

L’alessitimia può quindi svolgere un ruolo di mediazione nella relazione tra l’ansia sociale e il bere problematico, ipotesi esaminata in un recente studio condotto da Lyvers et al. (2019). Lo scopo è stato quello di ottenere delucidazione relative ai possibili fattori perpetuanti nell’ansia sociale e nel bere problematico. Il ruolo dell’alessitimia è importante in quanto possibile fattore di rischio per entrambi disturbi esplorati. Tre ipotesi testate: (1) l’ansia auto-riferita relativa ai contesti sociali predice l’alessitimia, nel caso di depressione controllata; (2) l’alessitimia media il rapporto tra ansia sociale e bere problematico; (2) l’alessitimia media il rapporto tra ansia sociale e scarsa teoria della mente. Il campione indagato consiste in 301 soggetti non clinici.

L’ansia sociale è stata valutata per mezzo della Social Interaction Anxiety Scale (SIAS, Mattick & Clarke, 1998), composta da 20 item che esplorano il livello di stress associato alle interazioni sociali ordinarie, del tipo “Ho difficoltà a parlare con altre persone”. L’alessitimia è stata valutata tramite la Toronto Alexithymia Scale 20 (TAS-20, Bagby, Parker & Taylor, 1994), composta da 20 item che esploravano (1) la difficoltà di identificare sentimenti (DIF, ad es. “Sono spesso confuso circa le emozioni che provo”), (2) la difficoltà nel descrivere i sentimenti (DDF, ad es. “E’ molto difficile per me descrivere a parole i miei sentimenti”), (3) il pensiero orientato verso l’esterno (EOT, ad es. “Preferisco parlare alle persone delle loro attività quotidiane piuttosto che dei loro sentimenti”). E’ stata inoltre utilizzata la Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21; Lovibond & Lovibond, 1995), una misura self-report, costituita da 21 item, che indaga l’esperienza emotiva negativa dell’ultima settimana. Nello specifico indaga: depressione (es. “Sento che la vita è senza significato”), ansia e stress. La teoria della mente è stata valutata tramite la Reading the Mind in the Eyes Test – Revised (RMET-R; Baron-Cohen et al., 2001), che esplora il riconoscimento delle emozioni attraverso le immagini degli occhi di uomini e donne: si tratta di 36 fotografie e intorno alla foto ci sono aggettivi del tipo “cauto”, “insistente”, “annoiato”, “avvilito”. Infine, l’utilizzo di alcol è stato misurato per mezzo dell’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, Saunders et al., 1993), i cui valutano tre fattori: il consumo di alcolici, misurata da tre elementi (es. “Quanto spesso beve drink alcolici?”); la dipendenza da alcol (es. Quanto spesso durante l’ultimo anno si è sentito non in grado di smettere di bere una volta iniziato?”); e problemi legati all’alcol (es. “Lei o qualcun altro si è ferito a causa del suo alcolismo?”).

Le relazioni tra le variabili sono state coerenti con le aspettative, tanto che l’ansia sociale è emersa significativamente correlata con l’alessitimia, la teoria della mente, il bere problematico e la depressione. Inoltre, l’ansia sociale prevedeva alessitimia anche dopo aver tenuto sotto controllo la depressione, che indica che il rapporto tra ansia sociale e l’alessitimia non dipende dalla depressione (Ertekin et al., 2015). Dai risultati è inoltre emerso che l’ansia sociale può essere un risultato dell’alessitimia, o viceversa: i punteggi di ansia sociale correlano con le componenti “difficoltà a identificare le emozioni” e “difficoltà a descrivere le emozioni” dell’alessitimia. Inoltre, l’alessitimia media il rapporto tra ansia sociale e consumo problematico di alcol: precisamente l’uso di alcol per far fronte alle emozioni negative è stato specificamente collegato ad un aumento del rischio di dipendenza da alcol. L’alessitimia associata all’ansia sociale può quindi incoraggiare una dipendenza dagli effetti ansiolitici e disinibitori dell’alcol per ridurre l’ansia, incoraggiare l’espressione emotiva e rendere le interazioni sociali più facili da affrontare. Il presente studio ha anche accertato un ruolo di mediazione dell’alessitimia nel rapporto tra ansia sociale e scarsa teoria della mente. Pertanto, appare evidente che gli errori di identificazione e riflessione sugli stati mentali sembrano portare a risultati interpersonali negativi, promuovendo e mantenendo l’ansia sociale. Tuttavia, emerge che una scarsa teoria della mente nell’ansia sociale non può essere completamente giustificata dall’alessitimia.

In conclusione, le caratteristiche alessitimiche e la scarsa teoria della mente possono influire su coloro che soffrono di ansia sociale e il bere problematico: le difficoltà di identificazione e ragionamento sugli stati mentali altrui hanno il potenziale di perpetuare e mantenere l’ansia sociale e aumentano il rischio problemi di AUD. Poiché lo studio ha utilizzato un campione non clinico, i risultati indicano che le caratteristiche alessitimiche sono prominenti non solo tra gli individui con SAD, ma anche nei giovani adulti non diagnosticati che riferiscono di soffrire di ansia nel contesto delle interazioni sociali.