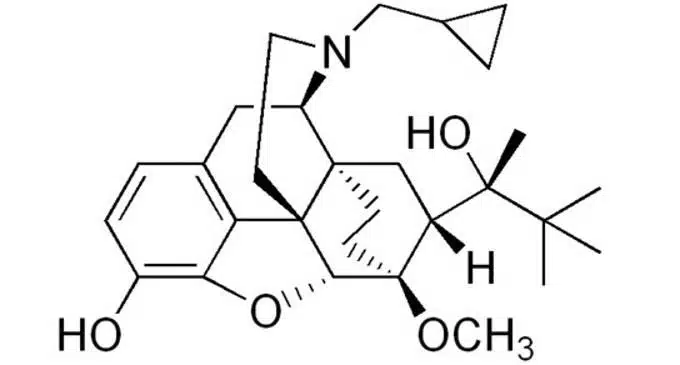

La buprenorfina è un farmaco semisintetico appartenente alla classe degli analgesici oppioidi. Si tratta di un derivato dalla tebaina, alcaloide derivato dal papavero da oppio.

Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano

La buprenorfina utilizza i recettori oppioidi e agisce sulle vie del dolore inducendo analgesia e altri effetti sul sistema nervoso centrale simili a quelli prodotti della morfina. Essa è utilizzata come terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei durante un percorso di un trattamento medico e psicologico

Storia del farmaco

Fu sviluppata alla fine degli anni Settanta nel tentativo di individuare un analgesico che non producesse assuefazione.

Nel 1978 fu brevettata e introdotta in Gran Bretagna con il nome commerciale di Temgesic. Negli anni ’80 ci furono i primi episodi in cui si denunciava l’assunzione di buprenorfina per via endovenosa e il suo abuso da parte di persone dipendenti da eroina.

Negli anni ’90 fu sviluppato il Subutex, brevettato per la prima volta in Francia per il trattamento della dipendenza da oppiacei. Successivamente, nel 1999, la buprenorfina fu introdotta nel Regno Unito, nel 2000 in Germania e in Australia.

A tutt’oggi è presente in 30 paesi, e il Subutex è utilizzato in 17 paesi europei.

Di cosa si tratta

La buprenorfina deve essere prescritta da un medico del Servizio per le tossicodipendenze, che segue il paziente per il periodo della somministrazione. La buprenorfina è disponibile per la somministrazione orale, come compresse sublinguali, per la somministrazione parenterale, sotto forma di soluzione iniettabile e per la somministrazione topica, attraverso il cerotto transdermico.

Solitamente, si predilige la somministrazione sublinguale, via più efficace e sicura per la somministrazione di questo farmaco. Infatti, l’assorbimento per via orale è ostacolata dalla metabolizzazione di almeno l’80% della dose somministrata durante il primo passaggio epatico; invece, la via sublinguale ha un assorbimento che raggiunge l’80% con biodisponibilità assoluta del 30-50%. Il metabolismo è principalmente epatico attraverso meccanismi di glucuronazione e dealchilazione.

Trattamento attraverso buprenorfina

L’utilizzo della buprenorfina è indicato per il trattamento del dolore, sia acuto, sia cronico, da moderato a severo e di diversa origine e natura, compreso il dolore causato da patologie neoplastiche. Inoltre, la buprenorfina è utilizzata nei programmi di disassuefazione dagli oppioidi in adulti e adolescenti con più di 15 anni di età.

La dose di farmaco deve essere stabilita dal medico. Di solito, si inizia la terapia con piccole quantità di farmaco che gradualmente saranno aumentate dal medico fino al raggiungimento del dosaggio ottimale.

Effetti della buprenorfina

La buprenorfina è un oppioide avente effetti molto simili alla morfina, compresa sedazione, senso di nausea, depressione respiratoria, ma non comporta l’intensa sensazione di benessere iniziale simile all’eroina, il cosiddetto flash.

Inoltre, alti dosaggi del farmaco inducono cambiamenti duraturi nella dipendenza da varie droghe d’abuso e nella fase iniziale del trattamento sostitutivo sembra essere tollerata meglio del metadone, soprattutto in coloro che sono privi di una forte spinta motivazionale (Davids E, et al. Eur Neuropsychopharmacol 2004). La buprenorfina esercita anche una azione antidepressiva attraverso il blocco della disforia generata dalla stimolazione del recettore kspecifici e per questo è utile nel trattamento dei tossicodipendenti con diverse comorbidità psichiatrica.

Effetti collaterali

La maggior parte degli effetti indesiderati del farmaco sono: stitichezza, mal di testa, senso di affaticamento, insonnia e sonnolenza, nausea, inappetenza. Generalmente la sintomatologia iniziale è maggiormente letargica con sedazione, sonnolenza, cefalea, nausea e vomito, astenia, ansia. Così come accade per altri oppioidi la buprenorfina può essere oggetto di uso improprio o abuso. La dipendenza o astinenza da buprenorfina si manifesta con una sintomatologia dolorosa molto più intensa e persistente rispetto a quella dell’astinenza da eroina.

Realizzato in collaborazione con la Sigmund Freud University, Università di Psicologia a Milano