Modello psicodinamico della bulimia: E’ possibile concepire il disturbo alimentare come un implacabile attacco sadico verso il proprio corpo. Per i soggetti affetti da questo disturbo il corpo rappresenta il conflitto con la madre, con la propria femminilità, e con la sessualità (Kernberg, 1994).

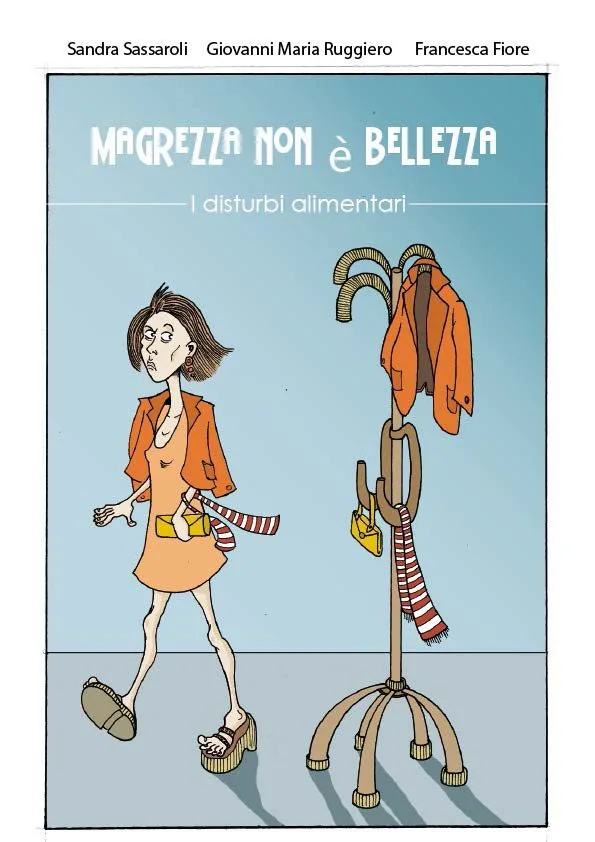

MAGREZZA NON E’ BELLEZZA – I DISTURBI ALIMENTARI: Il modello psicodinamico della bulimia (Nr. 25)

Il modello psicodinamico della bulimia

Il modello psicodinamico della bulimia concepisce il disturbo come la rimozione di un disturbo narcisistico di personalità. Le grandiosità narcisistiche infantili derivano da una serie di delusioni vissute come traumatiche, celate dietro l’idealizzazione di altri oggetti e persone. Questa condizione fa sì che si proiettino su altri le proprie paure, le quali riflettono parti temute di se stessi (Masterson, 1976). Sugarman e Kurash (1982) individuano nelle pazienti anoressiche un distanziamento tra le funzioni dell’ego e la costanza dell’oggetto: se separate dal rapporto simbiotico con la madre, sono incapaci di evocare automaticamente una rappresentazione della madre integra e diventare indipendenti. Il corpo della bulimica è il veicolo per comunicare con il resto del mondo, e i sintomi bulimici sono l’espressione di conflitti inconsci. Il corpo di queste pazienti non è integrato nel proprio essere.

In generale, è possibile concepire il disturbo alimentare come un implacabile attacco sadico verso il proprio corpo. Per i soggetti affetti da questo disturbo il corpo rappresenta il conflitto con la madre, con la propria femminilità, e con la sessualità (Kernberg, 1994).

Gli aspetti caratteristici dei pazienti bulimici

Tre sono gli aspetti fondamentali osservabili nei soggetti bulimici:

1) Una struttura psicopatologica specifica, derivante dalla scissione psichica disuguale, per cui buona parte della personalità cresce e si sviluppa adeguatamente, mentre l’altra parte funziona manipolando il cibo e danneggiando il corpo, a volte anche fino alla morte, e la realtà che riguarda la funzione alimentare e la propria immagine corporea è spesso negata.

2) Un particolare insieme di fantasie inconsce focalizzate sul cibo, con il quale il soggetto ha un rapporto ambivalente (lo ama e lo odia, considerandolo simbolo della parte buona e cattiva della madre) che rappresenta il legame tra sé e la figura materna interiorizzata, non ancora distinta da quella paterna e caricata di tutte le proiezioni dei propri impulsi voraci, angoscianti e invidiosi. Il processo di separazione-individuazione dalla madre è rimasto incompleto tanto che queste persone, coi loro sintomi, manifestano la difficoltà e l’ambivalenza tra il voler diventare “adulte”, superando la dipendenza, e il voler restare nell’illusoria protezione della relazione primaria onnipotente. L’angoscia fisiologica scatenata dalla crescita si rifugia nella regressione all’oralità (cristallizzazione alla fase orale). Così il cibo, desiderato, rifiutato, vomitato, idealizzato, diviene il segno del conflitto tra l’illusione di essere padroni di se stessi e la dipendenza patologica.

3) Una storia familiare patogena. La madre in particolare, anch’essa intrappolata nella relazione simbiotica con la figlia, risponde sin dai primissimi momenti di vita di quest’ultima ad ogni tipo di bisogno e di domanda con il cibo. Il padre, invece, è generalmente una figura assente e periferica.

RUBRICA MAGREZZA NON E’ BELLEZZA – I DISTURBI ALIMENTARI