Un famoso terapeuta racconta in un romanzo l’intrecciarsi delle storie di analisti e pazienti. Sullo sfondo, la svolta relazionalista della psicoanalisi americana iniziata negli anni Ottanta.

Irvin Yalom, psicoterapeuta americano nato nel 1931, ha raggiunto già da molti anni una meritata fama internazionale di teorico della clinica. Tra i suoi libri, Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo, risalente al 1970, è da tempo tradotto in italiano ed è giunto ormai alla quinta edizione: si tratta forse tuttora del migliore manuale di livello universitario disponibile sull’argomento. Il dono della terapia (2008) costituisce invece un interessante testo di psicoterapia individuale a indirizzo umanistico, focalizzato sul tema della tanatofobia.

In tempi recenti, tuttavia, Yalom è divenuto ben noto al pubblico italiano anche per una serie di romanzi, i cui titoli sono marcati da nomi di filosofi. Il problema Spinoza, Le lacrime di Nietzsche, La cura Schopenhauer uniscono alla precisione dello stile e alla scorrevolezza della narrazione una notevole capacità di utilizzare temi usualmente ben lontani dalla trama dei best seller.”

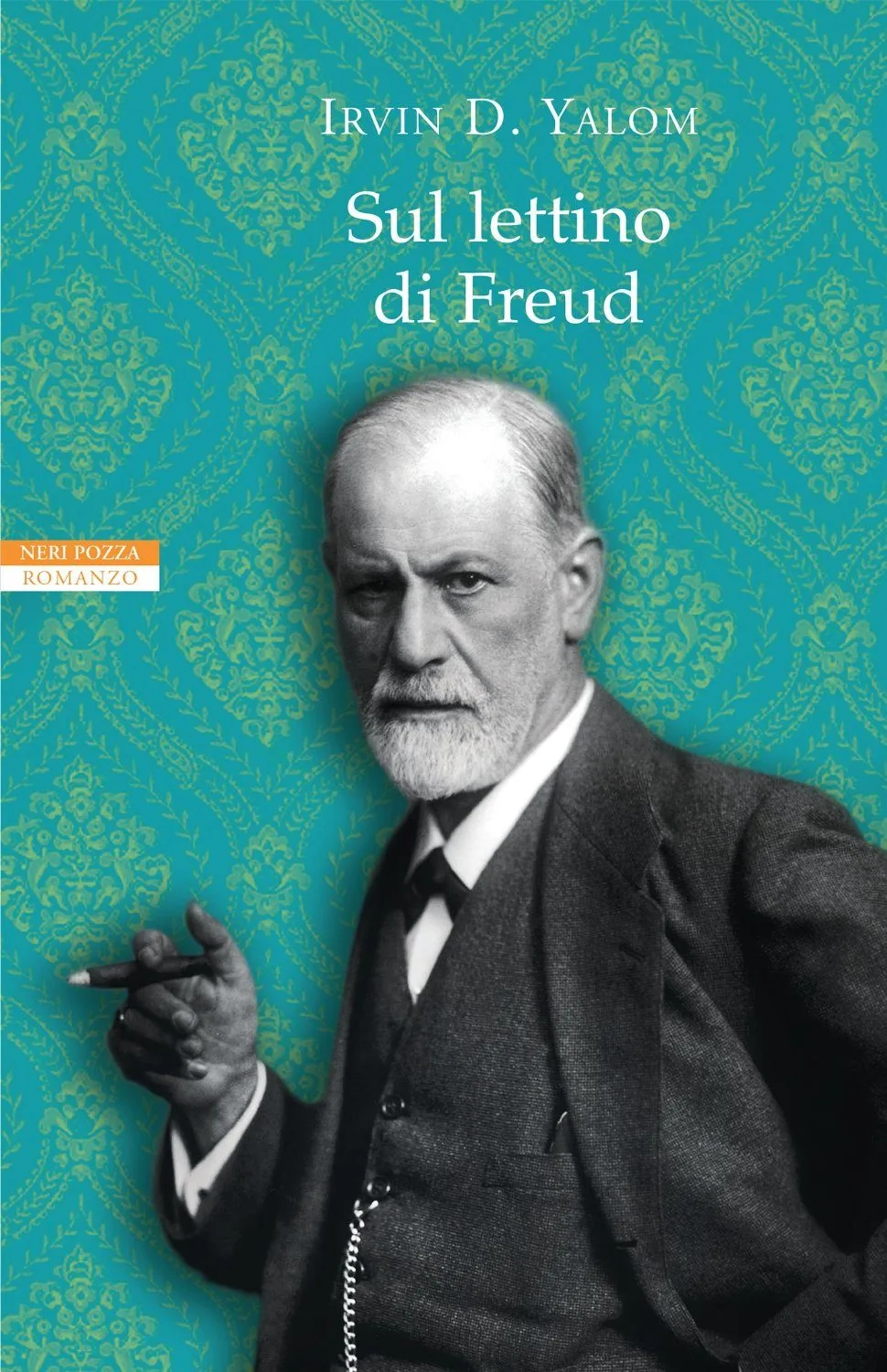

“Sul lettino di Freud” è anch’esso un romanzo, tradotto in italiano nel 2015, anche se risalente in realtà al 1996. Il titolo originale (Lying on the Couch, cioè “Giacendo sul divano”) è stato stravolto, evidentemente per motivi commerciali (la traduzione del testo è comunque ottima). L’operazione-recupero è certamente fondata. Il romanzo risulta fruibile sia dal lettore che cerca la pura e semplice fiction, sia dal professionista della psicologia, che vi trova tematizzate questioni teoriche di notevole rilevanza. Pur evitando nella maniera più assoluta delle anticipazioni sulla trama, si può sintetizzare la struttura del libro come lo snodarsi di una serie di rapporti paziente/terapeuta. La storia dei tre protagonisti terapeuti si intreccia: oltre a essere membri della stessa associazione psicoanalitica essi si trovano nelle condizioni di esprimere – a vario titolo – giudizi l’uno sull’operato dell’altro. Il più giovane, infatti, deve presentare un rapporto ufficiale sul più anziano, coinvolto in una relazione sessuale con una sua paziente; in quanto analista in training, invece, viene supervisionato dal terzo. Ognuno dei tre esprime un diverso modo di interpretare il proprio ruolo di analista e di considerare le possibilità terapeutiche dell’analisi. La domanda che costituisce lo sfondo di ogni dialogo (esplicito o implicito) tra di loro è in fondo una sola, ed è quella posta al centro del dibattito sulla tecnica psicoanalitica dallo stesso titolo dell’ultimo libro di Heinz Kohut (1983): How Does Analysis Cure?, cioè “Come cura l’analisi?” (anche se il volume uscì in italiano intitolato La cura psicoanalitica).

Per i teorici della psicoanalisi le risposte possibili sono due: l’interpretazione o la relazione terapeutica in sé. Nella tecnica classica proposta da Freud il compito dell’analista è solo quello di interpretare; il suo ruolo è quello di uno specchio o di uno schermo bianco sul quale il paziente possa proiettare, con il transfert, il proprio mondo interno. In quest’ottica la personalità del terapeuta è pressoché irrilevante per la cura e la sua analisi didattica lo aiuta soprattutto a mantenere un atteggiamento neutrale, a non sentirsi coinvolto nelle dinamiche relazionali del paziente. Se invece è la relazione terapeutica ad essere considerata il fattore curativo primario, come riteneva Kohut, il terapeuta assume i connotati di una persona reale per il paziente; la sua personalità diventa lo strumento terapeutico principale e un certo svelamento di se stessi inizia a divenire per lui pressoché inevitabile.

Merton Gill (1994) chiamava questo il passaggio dal paradigma della psicologia monopersonale a quello della psicologia bipersonale, intendendo che nel secondo caso ambedue i partecipanti alla relazione terapeutica sono pienamente coinvolti in essa. L’indubbio vantaggio dell’approccio classico consiste certo nella chiarezza dei confini tra ciò che in analisi può e non può essere compiuto. L’approccio più relazionalista, viceversa, presenta delle insidie: fino a che punto ci si può spingere nell’auto-svelamento e nella partecipazione emotiva? Il romanzo di Yalom è un appassionante tentativo di rispondere alla domanda attraverso storie inventate ma autenticamente plausibili. Nell’intreccio i pazienti complicano a loro volta il quadro portando in analisi motivazioni non sempre lineari, che rendono il compito dei rispettivi terapeuti decisamente impegnativo.

Nel corso del 2015 sono apparsi in italiano altri due libri di Yalom: Guarire d’amore (Cortina), e Creature di un giorno (Neri Pozza) che raccontano invece storie autentiche di psicoterapia. Non escludiamo di occuparcene su questo sito.

Di Irvin Yalom:

Il problema Spinoza

È una sorta di plutarchea evocazione delle vite parallele di due personaggi molto lontani nel tempo e nello spazio: Spinoza, appunto, e il gerarca nazista Rosenberg. Lo spunto è offerto da un fatto storico reale: Rosenberg sequestrò personalmente in Olanda la biblioteca Spinoza. Yalom lo dipinge alle prese con un interrogativo che avrebbe potuto essere imbarazzante per un seguace di Hitler: possibile che la mente più profonda del Seicento (e uno dei più grandi pensatori della storia) appartenesse a un ebreo? Yalom immagina come Spinoza fosse giunto nel corso della vita alle sue posizioni panteiste (che gli costarono la possibilità di mantenere contatti col mondo ebraico) e come Rosenberg potesse cercare un aiuto psicoanalitico (naturalmente inficiato da notevoli ambivalenze).

Le lacrime di Nietzsche

Costruisce l’ipotesi di un incontro tra Joseph Breuer, ancora emotivamente coinvolto dal rapporto con Anna O., e Friedrich Nietzsche, già sull’orlo della crisi psicotica. Auspice dell’evento, che sarebbe stato probabilmente epocale, risulta Lou Andreas Salomé, che realmente fu musa di Nietzsche e in seguito divenne un personaggio non secondario del movimento psicoanalitico (come testimoniano il carteggio col padre della psicoanalisi e Il mio ringraziamento a Freud). La Salomé, per inciso, fu tutt’altro che un’acritica seguace di Freud, dato che sconsigliò vivamente a Rainer Maria Rilke di entrare in analisi e il poeta la ringraziò di cuore, comprendendo infine, secondo le sue parole, che se avesse scacciato i suoi demoni gli angeli li avrebbero seguiti per non fare più ritorno.

La cura Schopenhauer

Vede il protagonista, un brillante psichiatra, alle prese con la scoperta di avere un tumore ben difficilmente curabile e alla ricerca di una pace con se stesso che sembra trovare nelle parole del geniale filosofo irrazionalista tedesco.