Donnie Darko è ormai un vero e proprio cult-movie che ogni adolescente conosce e che a distanza di anni non cessa di attrarre pubblico e critica lasciandosi apprezzare per quello che è: un film originale, ben diretto, emotivamente coinvolgente. Soprattutto è un film che ama confondere; ma per spiegare cosa?

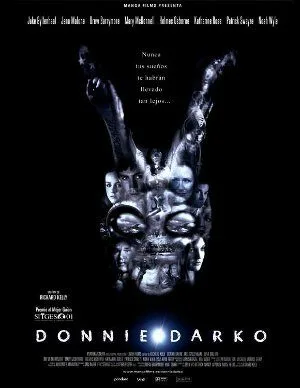

Nel 2001 esce nelle sale Donnie Darko, il primo lungometraggio del regista statunitense Richard Kelly. Sembrava finita lì, in un modestissimo risultato di botteghino. Poi un nuovo montaggio, il passaparola incessante alimentato dal fascino giovanile e sinistro che la pellicola emana, la presentazione al Festival del Cinema di Venezia e il successo.

Donnie Darko è ormai un vero e proprio cult-movie che ogni adolescente conosce e che a distanza di anni non cessa di attrarre pubblico e critica lasciandosi apprezzare per quello che è: un film originale, ben diretto, emotivamente coinvolgente. Soprattutto è un film che ama confondere; ma per spiegare cosa?

Donnie è uno schizofrenico, assume farmaci, segue una psicoterapia, ha un amico immaginario che gli indica data e ora della fine del mondo. Intorno a lui, tutti i personaggi della kermesse bacchettona e sessuofoba di una società moralizzatrice che ama difendersi dalla paura di vivere azzimando i prati e curando le facciate di case pulite e perfette che sono l’esoscheletro della rettitudine di chi vi abita.

Troviamo così il sedicente terapeuta a metà tra lo psichico e il mistico che predica l’amore incondizionato ma che poi nasconde in cantina una pornoprigione per ragazzini, l’insegnante puritana che si batte per la censura dei libri pericolosi, e poi bulli e vittime, nevrotici, perversi, dementi, vittime di violenza domestica; tutta la psicopatologia che la canonica hollywoodiana scotomizza alla ricerca del più confortante e remunerativo happy end.

Il film sa coinvolgere sin dall’inizio ma è nel finale che esprime pienamente il suo potere attrattivo; i fan di tutto il mondo hanno elaborato le teorie più fantasiose per cercare di raggrupparne il senso, tuttavia è la dissociazione il tema portante: sin dall’inizio, dove si assiste ad una vera e propria fuga dissociativa da manuale, scene assolate e di una rassicurante quotidianità lasciano il posto a tenebre inquietanti, cariche di presagi di morte e terreno d’azione per l’alter ego di Donnie, distruttivo e grandioso.

Sempre in primo piano, lo spaccato intrapsichico di un adolescente in contrapposizione a quel provincialismo americano che fa della repressione intellettuale un’arma infallibile e che trova nella moralizzazione -la variante meno laica delle difese razionalizzanti- la maniera di soffocare ogni passione e ogni sommovimento originale e scandalosamente creativo; con grande efficacia il regista crea scene che mettono alle strette una collettività impaurita dalla variabilità delle condizioni umane, attraverso la sovversione di metodi educativi asfittici, smascherando la falsa rassicurazione della consuetudine ideologica per mettere al centro dell’uditorio l’ansiogena presa di posizione dell’autenticità del pensiero.

Il disturbo della condotta manifestato dal protagonista, che deturpa monumenti, distrugge proprietà e appicca incendi per vendicarsi del rifiuto e dell’incomprensione ricevuti, riverbera in un’altra operazione sovversiva, questa volta dell’etica dell’industria cinematografica, che vorrebbe preferibilmente film dal senso compiuto e univoco, ed evidenzia la tendenza chiaramente anticonformista del regista, che in alcuni casi sa colpire nel segno in maniera così puntuale e consapevole di certe dinamiche intrapsichiche da far nascere il sospetto che egli stesso non sia completamente digiuno di certa sintomatologia psichiatrica, e che tutto il film non sia che l’autobiografica elaborazione della propria adolescenza.

Il regista trasforma lo spettatore in uno schizofrenico prototipico confondendolo e proponendogli versioni alternative della realtà, aberrazioni temporali, confusioni identitarie, allucinazioni, in maniera tale da impedire ogni soluzione cognitiva, cosa che già di per sé sarebbe un buon descrittore della patologia psicotica.

Non sappiamo se il film sia una proposta di comprensione della fenomenologia del contatto con la realtà, e in questo caso se il tentativo sia stato conscio oppure accidentale, fatto sta che l’utilizzo di un linguaggio preverbale, l’ambiguità del senso o l’imperfetta possibilità di una sua condensazione, la perturbazione dei significati e la cortocircuitazione della logica lineare, si rivelano il mezzo perfetto, anzi l’unico adatto a simbolizzare allo spettatore quelle condizioni di funzionamento mentale alterato dove ciò che manca è proprio una funzione simbolica sufficiente, che fa sì che le nostre esperienze siano riconoscibili agli altri invece che aliene.

In altre parole, l’originalità del film e la sua spiccata ambiguità sono il prodotto di un bisogno intimo di rappresentare parti di Sé complesse, o piuttosto di uno più commerciale, dove un giovane regista debutta provocatoriamente nella Hollywood dei grandi divertendosi al pensiero di quante teorie astruse verranno elaborate per spiegare il suo film? Oppure le due ipotesi sono in realtà la stessa cosa?

In definitiva è un film che merita di essere guardato, perché offre l’opportunità di comprendere meglio che un’apparente complessità è essa stessa la rappresentazione riuscita di un’esperienza soggettiva, vissuta da molti adolescenti, dove il senso di Sé è percepito dolorosamente distante dal resto del mondo.

ARTICOLO CONSIGLIATO: