Smartphone che passione…..o che malattia?! La nomofobia

“Senza smartphone non riuscirei a vivere, mi verrebbe l’ansia”: per descrivere questo fenomeno è stato coniato un nome, Nomofobia, ovvero la Sindrome da Disconnessione.

Sara Costi e Irene Desimoni – Open School Modena

Prima della nomofobia: quando la tecnologia iniziava a cambiare in meglio le nostre vite

Era il 1925 quando l’ingegnere scozzese John Logie Baird fece partire la storia della televisione, solo qualche anno dopo esattamente nel 1928, in America l’inventore e imprenditore Martin Cooper creò il primo telefono mobile, ancora nel 1941 in piena Seconda Guerra Mondiale, nasceva il primo computer della storia, questo grazie a un’ingegnere tedesco con l’hobby della pittura. Da quegli anni il progresso in campo telematico ed informatico ha fatto passi da gigante.

Con l’espressione ‘terza rivoluzione industriale‘ non si indica solamente un processo di trasformazione socio-economico, ma anche una rivoluzione nel campo della tecnologia, nella comunicazione di massa e nell’informatica. In particolare, non possiamo di certo negare i benefici dell’invenzione del telefonino mobile: per chi era abituato alle classiche cabine telefoniche prima a gettoni e poi a tessera, o dei primi cordless, il cellulare è stata una vera rivoluzione, al pari della prima lampadina o della prima ruota.

Le persone finalmente hanno smesso di andare alla ricerca di una cabina telefonica per chiamare i propri amici, familiari o per fare i ben conosciuti scherzi telefonici. La comodità del cellulare è proprio la reperibilità della persona, possiamo essere contattati ovunque noi siamo sia tramite una chiamata che tramite un messaggino e questo ha reso molto più semplice la comunicazione.

Inoltre, la tecnologia ci spinge a cambiare, ad essere sempre aggiornati e in continua connessione l’uno con l’altro. Ma quando questo diventa troppo e la connessione diventa lontananza invece che vicinanza? Quando non si parla più di semplice utilizzo, ma di una vera e propria dipendenza e, appunto, di nomofobia?

Negli ultimi anni studiosi appartenenti a differenti gruppi di ricerca, in varie parti del mondo, si sono sempre più interessati alla relazione tra le persone e i telefoni cellulari e ad altri strumenti di connessione come Tablet e Pc. Anche se la tecnologia ci consente di sbrigare il nostro lavoro più velocemente e con efficienza, di tenerci informati in tempo reale su quello che accade nel mondo e di poter contattare qualunque persona in qualunque momento, non bisogna dimenticare che i dispositivi mobili possono avere un effetto pericoloso sulla salute, specialmente se utilizzati in modo inappropriato.

Nomofobia: descrizione del fenomeno

In un intervista condotta ad aprile 2015 da ‘Il Fatto Quotidiano’ è stato chiesto ad un gruppo di persone, di diverse età, se riuscirebbero a stare senza il loro smartphone: la risposta è stata quasi del tutto unanime: “senza smartphone non riuscirei a vivere, mi verrebbe l’ansia”. Per descrivere questo fenomeno è stato coniato un nome, Nomofobia (Sindrome da Disconnessione), ed è composto dal prefisso anglosassone abbreviato no-mobile e dal suffisso fobia e si riferisce alla paura di rimanere fuori dal contatto di rete mobile.

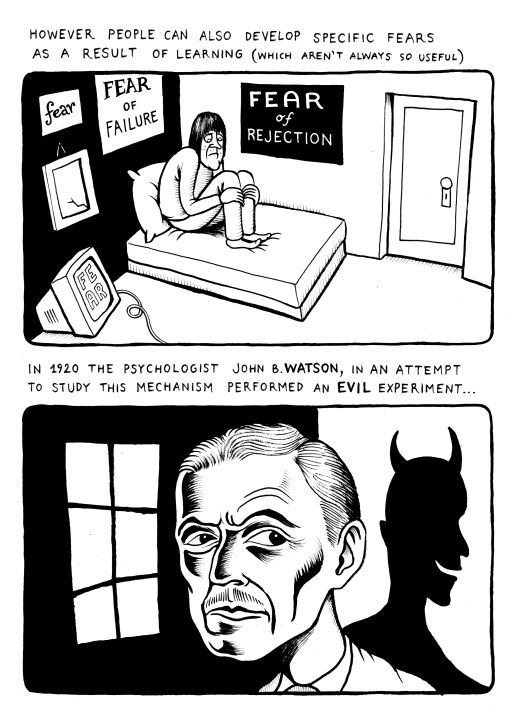

Una sensazione di panico vi assale non appena vi accorgete di aver dimenticato lo smartphone a casa? Non riuscite a resistere più di dieci minuti senza controllare le notifiche e pensate che stia squillando anche quando non è così? Se avete risposto si ad almeno due domande su tre, allora potreste aver sviluppato una vera dipendenza dal vostro smartphone.

Nella persona con nomofobia s’instaura la sensazione di perdersi qualche cosa se non si controlla costantemente il cellulare e il rischio è che si inneschi un meccanismo di dipendenza, del tutto analogo a una tossicodipendenza.

Quando si entra nel circolo vizioso della nomofobia, si ha sempre bisogno di aumentare il dosaggio quindi si mettono in atto una vasta gamma di comportamenti disfunzionali come stare più tempo al telefono, aspettare la risposta dell’altro (magari sollecitandolo), vedere che cosa accade agli amici nei diversi social network, commentare e condividere, non spegnere mai il dispositivo neanche nelle ore notturne, svegliarsi di notte e controllare che non sia cambiato niente, portarsi lo smartphone in luoghi non appropriati (es. bagno, chiesa ecc), esattamente come accade con droghe e alcol.

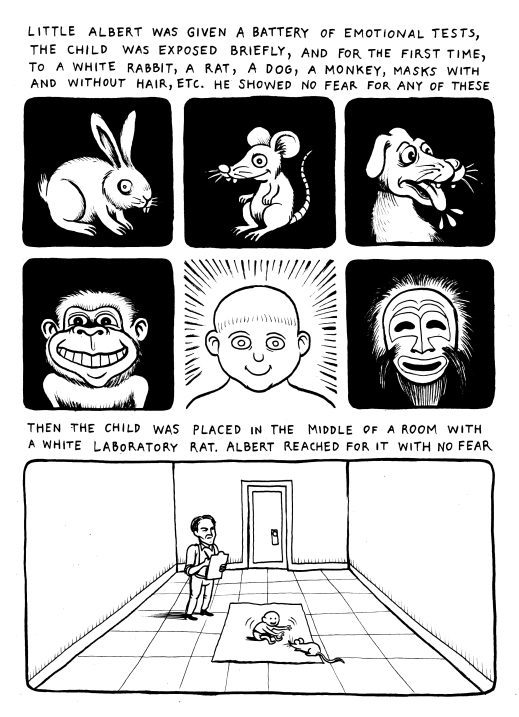

La nomofobia: uno sguardo alle ricerche

Secondo David Greenfield professore di psichiatria all’Università del Connecticut, l’attaccamento allo smartphone è molto simile a tutte le altre dipendenze in quanto causa delle interferenze nella produzione della dopamina, il neurotrasmettitore che regola il circuito celebrale della ricompensa: in altre parole, incoraggia le persone a svolgere attività che credono gli daranno piacere. Così ogni volta che vediamo apparire una notifica sul cellulare sale il livello di dopamina, perché pensiamo che ci sia in serbo per noi qualche cosa di nuovo e interessante. Il problema però è che non possiamo sapere in anticipo se accadrà davvero qualche cosa di bello, così si ha l’impulso di controllare in continuazione innescando lo stesso meccanismo che si attiva in un giocatore di azzardo (Greenfield D.N. e Davis R.A., 2002).

Secondo un sondaggio condotto nel 2008 dall’ente di ricerca britannico YouGov per conto di Post Office Telecom su un campione di 2.163 persone, dal quale successivamente è stato coniato il nome della sindrome, più di sei ragazzi su dieci tra i 18 e i 29 anni vanno a letto in compagnia del telefono e oltre la metà degli utenti di telefonia mobile (quasi il 53%) tende a manifestare stati d’ansia quando rimane a corto di batteria o di credito, o senza copertura di rete oppure senza il cellulare. La ricerca evidenzia inoltre che gli uomini tendano ad essere più ansiosi delle donne e che circa il 58% degli uomini e il 48% delle donne della popolazione soffrono di questa nuova fobia.

Nel 2009 anche in India è stata condotta una ricerca dal Dipartimento di Medicina di Comunità ed è stata riscontrata questa nuova forma di sindrome, ma con incidenza minore, circa nel 18% dei soggetti e non vi sono presentate differenze rispetto al genere (Dixit S. at all, 2010).

Secondo un altro studio americano effettuato da Morningside Recovery, un centro di riabilitazione mentale di Newport Beach, ha dimostrato che milioni di Americani, circa i 2/3 della popolazione, sono affetti da nomofobia e che molti di loro raggiungono stati elevati di agitazione incontrollata se vengono a conoscenza di non possedere il proprio cellulare.

Nonostante ci siano all’attivo ancora un numero ridotto di ricerche sul tema, nel 2014, in Italia, Nicola Luigi Bragazzi e Giovanni Del Puente, studiosi dell’Università di Genova, avevano proposto di inserire la nomofobia nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V), recentemente revisionato. La nomofobia sarebbe caratterizzata da “ansia, disagio, nervosismo e angoscia causati da essere fuori dal contatto con un telefono cellulare o un computer” e verrebbe utilizzata come un guscio protettivo o uno scudo e come mezzo per evitare la comunicazione sociale.

Nomofobia: come riconoscersi nella sindrome

I ricercatori italiani descrivono alcuni campanelli d’allarme per poter riconoscere se si sta ricadendo in questa sindrome:

- Usare regolarmente il telefono cellulare e trascorrere molto tempo su di esso;

- Avere uno o più dispositivi;

- Portare sempre un caricabatterie con sé per evitare che il cellulare si scarichi;

- Sentirsi ansioso e nervoso al pensiero di perdere il proprio portatile o quando il telefono cellulare non è disponibile nelle vicinanze o non viene trovato o non può essere utilizzato a causa della mancanza di campo, perché la batteria è esaurita e/o c’è mancanza di credito, o quando si cerca di evitare per quanto possibile, i luoghi e le situazioni in cui è vietato l’uso del dispositivo (come il trasporto pubblico, ristoranti, teatri e aeroporti);

- Mantenere sempre il credito;

- Dare a familiari e amici un numero alternativo di contatto e portando sempre con sé una carta telefonica prepagata per effettuare chiamate di emergenza se il cellulare dovesse rompersi o perdersi o, ancora, se venisse rubato;

- Guardare lo schermo del telefono per vedere se sono stati ricevuti messaggi o chiamate. In questo caso si parla di un particolare disturbo che definito ringxiety, mettendo insieme la parola “squillo” in inglese e la parola ansia.

- Controllo costante del livello di batteria del dispositivo per assicurarsi che non si possa scaricare per eventuali operazioni importanti;

- Mantenere il telefono cellulare acceso sempre (24 ore al giorno);

- Dormire con cellulare o tablet a letto;

- Utilizzare lo smartphone in posti poco pertinenti.

I ricercatori raccomandano di evitare di considerare tutti i comportamenti sopracitati come patologici.

Dunque si può parlare di nomofobia quando una persona prova una paura sproporzionata di rimanere fuori dal contatto di rete mobile, al punto da sperimentare effetti fisici collaterali simili all’attacco di panico come mancanza di respiro, vertigini, tremori, sudorazione, battito cardiaco accelerato, dolore toracico, nausea.

La nomofobia come dipendenza patologica?

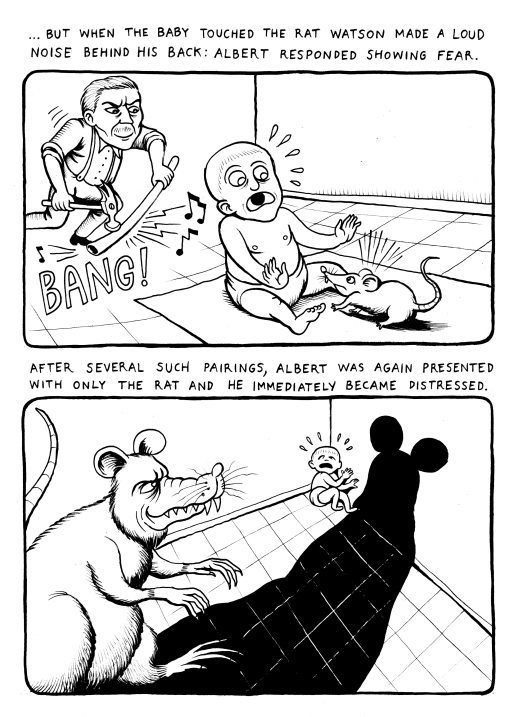

Nonostante nel nome compaia la sigla “fobia” e che i sintomi siano molto similari a quelli dell’ansia, uno studio condotto da ricercatori del Panic and Respiration Laboratory, dell’Università Federale di Rio de Janeiro (2010) sembra indicare che la Nomofobia sia da considerare una dipendenza patologica piuttosto che un disturbo d’ansia.

I ricercatori avrebbero infatti sperimentato che un approccio terapeutico mirato a ridurre l’ansia non sia efficace nel trattamento della nomofobia, ma che i soggetti affetti da questo tipo d psicopatologia rispondano meglio ad un trattamento specifico per le dipendenze patologiche (King A.L. at all., 2010).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive la dipendenza patologica come:

Quella condizione psichica e talvolta anche fisica, causata dall’interazione tra una persona e una sostanza tossica, che comporta risposte comportamentali e da altre reazioni, e che determina un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione.

Le nuove dipendenze, o dipendenze senza sostanza, si riferiscono a una vasta gamma di comportamenti disfunzionali e anomali quali il gioco d’azzardo patologico, la dipendenza da TV, da internet, lo shopping compulsivo, le dipendenze dal sesso e dalle relazioni affettive, le dipendenze dal lavoro e alcune devianze del comportamento.

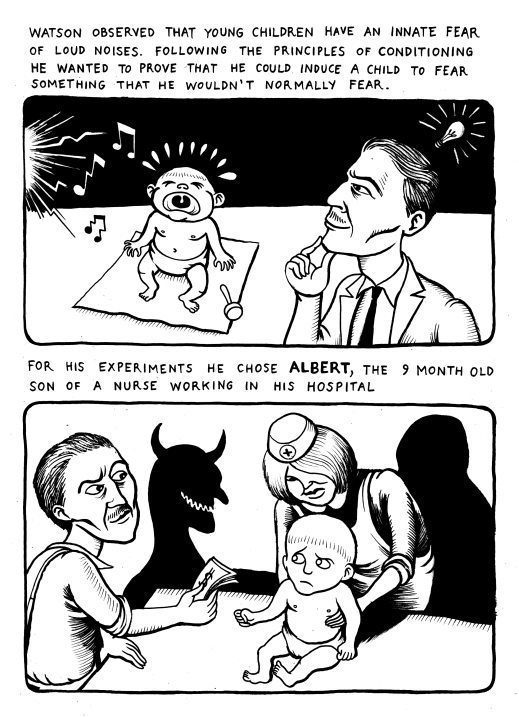

Lo studioso Davis R.A. (1999) ha utilizzato un modello cognitivo-comportamentale per spiegare lo sviluppo e il mantenimento di un disturbo connesso alla nomofobia, il Disturbo da abuso della rete telematica o l’Internet Addiction Disorder (IAD). Secondo questo approccio, l’IAD deriva da cognizioni disadattive unite a dei comportamenti che intensificano o mantengono la risposta disadattiva. Fattore chiave è il rinforzo che l’individuo riceve dall’evento. Se il rinforzo è positivo, la persona sarà condizionata a compiere più frequentemente la medesima attività al fine di raggiungere una reazione fisiologica simile.

Come in ogni processo di condizionamento, gli stimoli associati con lo stimolo primario diventano rinforzi secondari e agiscono rinforzando la patologia (Şenormancı at all., 2012). Se si fa ricadere la

Nomofobia all’interno delle dipendenze, alla stregua dell’IAD, allora il trattamento dovrebbe essere quello attualmente utilizzato per essa.

Il trattamento delle nuove dipendenze viene attualmente realizzato sulla base di caratteristiche clinico-psicopatologiche simili ai disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e del controllo degli impulsi, ai disturbi da uso di sostanze e ai disturbi dell’umore, soprattutto quelli appartenenti allo spettro bipolare (Casha at all., 2012). La dipendenza dalle nuove tecnologie è sicuramente in fase di crescita, ma purtroppo viene spesso confusa con situazioni psicopatologiche diverse.

Pericolo nomofobia: chi sono i soggetti a rischio?

Ulteriori importanti studi che indagano la nomofobia sono stati portati avanti da Francisca Lopez Torrecillas, docente presso il dipartimento di personalità e di valutazione psicologica e trattamento delle dipendenze dell’Università di Granada, la quale ha svolto una ricerca su campo con giovani adulti tra i 18 ei 25 anni, scoprendo che la maggior parte delle persone colpite da questa condizione sarebbero giovani adulti con bassa autostima e problemi nelle relazioni sociali, i quali sentono il bisogno di essere costantemente connessi e in contatto con gli altri attraverso il telefono cellulare e che di solito mostrano noia quando si effettuano altre attività ricreative derivati da un uso patologico di telefoni cellulari (Lopez Torrecillas F., 2007).

Gli adolescenti appaiono i soggetti prevalentemente a rischio di sviluppare questa nuova forma di dipendenza patologica, ma non bisogna sottovalutare l’impatto che la tecnologia può avere sulle nuove generazioni. Sono sempre più i genitori preoccupati perché i propri figli, anche in età infantile, passano sempre più tempo con computer, smartphone, tablet e giochi elettronici.

Sono i bambini cosiddetti digitali, termine coniato per indicare la generazione di bambini cresciuta nell’era del computer, tra smartphone, tablet, ADSL e Internet mobile, touchscreen e app .

Una piccola, ma significativa ricerca del 2012, commissionata da AVG, celebre casa di software che realizza antivirus e altri programmi per la sicurezza del computer, ha portato alla luce che oltre il 50% dei bambini tra i 2 e i 5 anni di età, sa già come giocare con un gioco per tablet di livello base, mentre appena l’11% di loro sa come allacciarsi le scarpe.

Il pericolo non è tanto per l’utilizzo precoce di questi dispositivi, i quali possono essere anche utilizzati come un’ arma per sviluppare le capacità cognitive del bambino, quanto piuttosto il prolungato utilizzo di smartphone e tablet che potrebbe portare ad un affaticamento eccessivo della vista e al rischio che il piccolo si isoli psicologicamente creandosi un mondo parallelo popolato solo da personaggi non reali, perdendo così il contatto e l’interesse verso le cose che lo circondano.

I pediatri della SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale), riuniti in convegno a Caserta, hanno parlato chiaro sottolineando il bisogno di creare linee guida per limitare il più possibile l’uso dei telefonini ai bambini, evitandone totalmente l’uso prima dei 10 anni e limitandone l’uso dopo tale età, un po’ come i nostri genitori facevano con la vecchia e cara televisione.

Non vi sono attualmente ricerche che possano considerare questa precocità di utilizzo un fattore predittivo di una futura nomofobia in quanto la Sindrome è nuova e ancora poco studiata, ciò però non toglie che un collegamento possa essere possibile o creare un fattore di fragilità.

Il rischio legato all’utilizzo degli smartphone in età precoce non è soltanto quello di poterne abusare e quindi essere soggetti ad una possibile dipendenza da smartphone o a nomofobia, ma anche quello di utilizzare il cellulare in modo inadeguato e incoerente con l’età del bambino/adolescente; è questo il caso del sexting, termine che deriva dall’unione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (pubblicare testo).

Si può definire sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, attraverso il quale vengono diffuse con messaggi o e-mail in siti e chat. A volte lo scambio di queste immagini ritenute pornografiche sono inviate da minori, a volte a persone conosciuta, ma a volte anche a sconosciuti in cambio di denaro o ricariche. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta.

Non sono rari casi di cronaca che vedono coinvolti minori i quali hanno subito bullismo o altre forme di discriminazione a causa di questo tipo di conversazioni. L’invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico.

Un utilizzo intelligente degli smartphone per contrastare il rischio nomofobia

Il telefono cellulare se usato in modo appropriato e intelligente può assolvere a tre importanti funzioni psicologiche: regola la distanza nella comunicazione e nelle relazioni, gestisce la solitudine e l’isolamento assumendo quasi il ruolo di antidepressivo multimediale e permette di vivere e dominare la realtà regalando l’idea di poter essere presenti e capaci di fermare lo scorrere del tempo con uno o più scatti (Di Gregorio, 2003).

Ma dobbiamo tenere bene a mente che il rapporto con il cellulare è potenzialmente pericoloso per qualunque persona. E’ per questo che la prevenzione di questa forma di dipendenza è fondamentale quanto l’intervento su di essa nella sua forma più acuta.

Esiste infatti l’eventualità che, in un periodo della nostra vita o in un lasso di tempo particolarmente difficile della nostra esistenza, lo smartphone diventi un oggetto su cui canalizzare uno stato di disagio (affettivo, relazionale, lavorativo…) e acquisti più importanza della vita reale.

L’utilizzo sbagliato ed improprio del telefonino mobile potrebbe provocare non solo enormi divari fra le persone, ma anche portarle alla nomofobia: a chiudersi in se stesse, sviluppare insicurezze relazionali o alimentare paura del rifiuto, a sentirsi inadeguate e bisognose di un supporto anche se esterno e fine a se stesso (Lacohèe H. at all., 2003).

Pertanto, è importante auto istruirsi ad un rapporto equilibrato con il telefonino, concedendosi ogni tanto una qualche pausa dalla sua presenza confortante e rassicurante, ricordandosi che forse una vita realmente vissuta è più gratificante di una vita solo immaginata.