Trauma: Con il termine sviluppo traumatico ci si riferisce a un tipo di storia di sviluppo che si verifica in contesti nei quali gli eventi traumatici tendono a ricorrere. Recenti studi epidemiologici dimostrano come i traumi cumulativi dell’infanzia siano strettamente correlati agli esiti psicopatologici in età adulta, i cui sintomi sembrerebbero appartenere ad un’unica sindrome il cui fondamento psicopatologico sarebbe costituito da processi mentali dissociativi (van der Kolk et al, 2005; Liotti e Farina, 2011b; Mears, 2012).

Il trauma

È possibile distinguere due tipologie di trauma: il trauma psicologico e il trauma complesso.

Con trauma psicologico ci si riferisce a una minaccia alla vita o all’incolumità propria o di altri, anche nella forma indiretta della trascuratezza durante l’infanzia e delle forme più gravi di misattunement comunicativo. Emozioni di intensità estrema, perdita di controllo, impotenza sono importanti aspetti della definizione di trauma psicologico (Liotti e Farina, 2011b).

Una frase di Herman (1992a) esplicita perfettamente tali concetti: “Il trauma psichico è il dolore degli impotenti. Nel momento del trauma, la vittima è resa inerme da una forza soverchiante”.

Con il concetto di trauma complesso si fa rifermento invece ad esperienze traumatiche cumulative di cui è prevedibile il ripetersi per lunghi archi di tempo ma a cui è impossibile sottrarsi. Esempi evidenti sono i traumi intrafamiliari a cui è esposto il bambino che vive in famiglie maltrattanti o neglecting.

Il concetto di dissociazione come tipica risposta al trauma

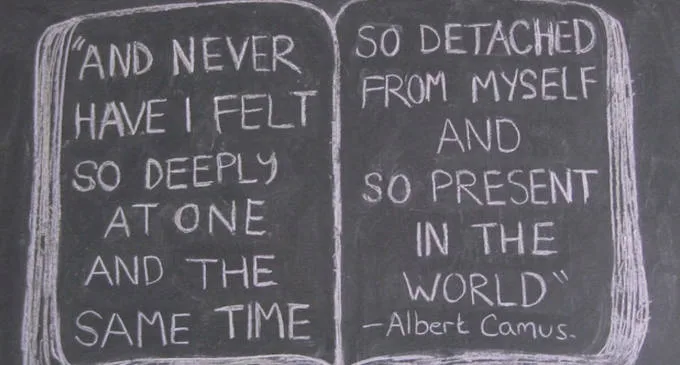

È noto che il trauma attiva arcaici meccanismi di difesa dalle minacce ambientali (in un primo momento immobilità tonica o freezing e successivamente immobilità cataplettica dopo le reazioni di attacco-fuga) provocando il distacco dall’usuale esperienza di sé e del mondo esterno e conseguenti sintomi dissociativi. Tale distacco sembra implicare una sospensione immediata delle normali funzioni riflessive e metacognitive; si verifica quindi una dis-integrazione della memoria dell’evento traumatico rispetto al flusso continuo dell’autocoscienza e della costruzione di significati. Da questa esperienza deriva la molteplicità non integrata degli stati dell’io che caratterizza la dissociazione patologica (Liotti e Farina, 2011a).

Molto interessanti sono tre contributi della letteratura scientifica contemporanea allo studio della fenomenologia dissociativa. Primo fra questi è quello di Holmes e collaboratori (2005) che distinguono due differenti tipi di sintomi dissociativi: i fenomeni di detachment e quelli di compartmentalization.

I primi corrispondono alle esperienze di distacco da sé e dalla realtà (alienazione) e consistono nei sintomi come la depersonalizzazione, la derealizzazione, l’anestesia emotiva transitoria (emotional numbing), déjà vu, esperienze di autoscopia (out of body experiences); tipicamente attivate da emozioni dirompenti provocate da esperienze minacciose ed estreme (Lanius et al., 2010a).

I secondi emergono invece dalla compartimentazione di funzioni normalmente integrate come la memoria, l’identità, lo schema e l’immagine corporea, il controllo delle emozioni e dei movimenti volontari e corrispondono a sintomi come le amnesie dissociative, l’emersione delle memorie traumatiche, la dissociazione somatoforme, l’alterazione del controllo delle emozioni e dell’unità dell’identità (personalità multiple alternanti) (Liotti e Farina, 2011a).

I sintomi da compartimentazione, diversamente da quelli di distacco che possono essere esperiti da chiunque in situazioni estreme, sono tipicamente conseguenze dello sviluppo traumatico e sembrano alterare la struttura stessa della personalità dell’individuo (Chu, 2010; Classen et al., 2006; Lanius et al., 2010a; Liotti e Farina, 2011b).

Il secondo contributo teorico-clinico dimostra come la dis-integrazione delle funzioni psichiche correlata al trauma, provoca con frequenza disturbi somatoformi quali dismorfismi, somatizzazioni, sintomi pseudo-neurologici, sindromi dolorose in assenza di lesioni organiche, disfunzioni sessuali (Brown et al., 2007; Farina et al., 2011; Harden, 1997; Nijenhuis, 2009; Nijenhuis et al., 2003; Sar et al., 2004; Spinhoven et al., 2004).

A tal proposito colpisce il profondo concetto espresso nella frase “the body keeps the score” di van der Kolk (1994) come a dire che il nostro corpo è testimone e contenitore delle esperienze traumatiche.

Il terzo contributo mette in rilievo gli elementi comuni tra dissociazione e deficit di mentalizzazione. Le capacità metacognitive sarebbero estremamente sensibili sia all’effetto dirompente delle emozioni che ne alterano la normale operatività, che alle esperienze traumatiche infantili che ne compromettono lo sviluppo (Liotti e Prunetti, 2010).

I sistemi motivazionali interpersonali (SMI) coinvolti nella risposta al trauma

Due sistemi psicobiologici sembrano inevitabilmente coinvolti nella risposta al trauma: il sistema di difesa e il sistema di attaccamento.

La disorganizzazione dell’attaccamento infatti può essere spiegata dal conflitto tra questi due sistemi motivazionali interpersonali (SMI).

Questi due SMI in situazioni di pericolo, come l’esposizione ad un evento traumatico, agiscono in sinergia: nel momento in cui la protezione è garantita, il sistema di attaccamento si attiva con successo inibendo quello di difesa; in caso contrario l’attivazione del sistema di difesa sarà abnormemente protratta provocando l’alterazione della regolazione delle emozioni e dei significati personali, nonché sintomi dissociativi e la formazione di Modelli Operativi Interni (MOI) insicuri o meglio multipli caratterizzanti l’attaccamento disorganizzato.

Nello specifico, secondo la teoria polivagale di Porges (2001) le operazioni del sistema di difesa impegnano il sistema ortosimpatico (mobilizzazione, hyperarousal) e due diversi nuclei del sistema vagale, situati nel tronco encefalico e controllati da “neurorecettori” sensibili a informazioni di pericolo-sicurezza: il Nucleo vagale dorsale (immobilizzazione, hypoarousal) e il Nucleo vagale ventrale (inibisce il sistema di difesa, crea una “finestra” di arousal ottimale e permette l’impegno sociale). L’attività del sistema di difesa coinvolge dunque profonde modificazioni dell’esperienza soggettiva a livello senso-motorio, che si riflettono nei processi di costruzione di significato.

Appare chiaro dunque come nell’attaccamento disorganizzato il sistema di difesa e quello di attaccamento entrino in conflitto, creando una situazione di fright without solution (paura senza sbocco). Di conseguenza la Figura di Attaccamento (FdA) è tanto fonte quanto soluzione della paura del bambino e viene rappresentata allo stesso tempo come vulnerabile, minacciosa e protettiva. Analoga è la rappresentazione di sé: salvatore, persecutore e vittima della FdA, ma anche salvato da essa. Emerge dunque una frammentazione delle rappresentazioni di sé-con-l’altro (compartimentazione) e un’esperienza cosciente di tipo dissociativo (alienazione).

Ma il dato scientifico ancor più interessante riguarda lo sviluppo intorno ai 3-6 anni di età delle cosiddette strategie controllanti, create per proteggersi, nella relazione, da caos, impotenza e paura che caratterizzano la disorganizzazione (Liotti e Farina, 2011b).

Mediante la strategia controllante-punitiva i bambini cercano di organizzare i comportamenti di relazione col caregiver attraverso atteggiamenti ostili, coercitivamente dominanti o sottilmente umilianti. Risulta evidente come in questo caso si attivi il sistema motivazionale di rango al posto del sistema di attaccamento (Solomon, George, 2011).

Nella strategia controllante-accudente il bambino mostra, al contrario, condotte apertamente consolatorie e protettive nei confronti del genitore vulnerabile e palesemente sofferente per traumi o lutti irrisolti. In tal caso, appare chiaro come si attivi il sistema di accudimento in sostituzione del sistema di attaccamento (attaccamento invertito) (Solomon, George, 2011).

Infine, esisterebbero altre possibili varianti in cui è il sistema sessuale a vicariare le funzioni del sistema di attaccamento e altre in cui la strategia controllante-accudente richiede l’assunzione di un ruolo subordinato nel sistema di rango (Liotti, 2011).

Tali strategie controllanti possano essere considerate delle strategie “difensive”, poiché riducono la possibilità che il MOI disorganizzato emerga alla coscienza nella maggior parte delle situazioni quotidiane che possono risvegliare il sistema di attaccamento, preservando in tal modo il bambino dall’esperienza dissociativa. Tuttavia, di fronte a un’intensa attivazione del sistema di attaccamento, si assiste ad un collasso delle strategie difensive e al riemergere del MOI frammentato e drammatico e quindi della dissociazione (Liotti, 2004, 2011).

Gli eventi che inducono il collasso delle strategie controllanti sono gli antecedenti relazionali della comparsa di sintomi dissociativi nell’adulto che viene da una storia di attaccamento disorganizzato e di trauma complesso.

Il Disturbo Post-Traumatico da Stress Complesso (DPTSc) e il Disturbo Borderline di Personalità (DBP)

Una delle categorie diagnostiche proposte per definire il nucleo fondamentale del disturbo che consegue a uno sviluppo traumatico è il quadro clinico del Disturbo Post-Traumatico da Stress Complesso (DPTSc) descritto da van der Kolk e colleghi nel 2005 che comprende sette gruppi di sintomi: alterazione della regolazione delle emozioni e degli impulsi, sintomi dissociativi e difficoltà di attenzione, somatizzazioni, alterazioni nella percezione e rappresentazione di sé, alterazioni nella percezione delle figure maltrattanti, disturbi relazionali, alterazioni nei significati personali.

Anche il Disturbo Borderline di Personalità (DBP), il cui quadro clinico è caratterizzato da gravi difficoltà relazionali, dipendenza, impulsività, deficit nella regolazione delle emozioni e problemi dell’identità, è stato ampiamente associato al trauma relazionale precoce e al successivo sviluppo traumatico (Gunderson, 2009). Autori come Herman e van der Kolk tendono infatti a considerare il DBP sostanzialmente assimilabile al DPTSc.

Alcuni studiosi ipotizzano che sia proprio il disturbo dell’identità, assimilabile a una sorta di alterazione dissociativa con perdita di una visione unitaria di sé, accompagnata da esperienze di vuoto e di dolorosa incoerenza personale, l’aspetto centrale del DBP. Secondo questi autori la dis-integrazione delle funzioni mentali superiori, provocata da traumi relazionali precoci durante lo sviluppo (che si aggiungono alla predisposizione genetica) è la caratteristica centrale del DBP e della sua complessa sintomatologia (Bateman e Fonagy 2004, Farina e Liotti 2013). A sostenere questa ipotesi, tra gli altri, è lo psichiatra e psicanalista australiano Russell Meares che nel 2012 gli ha dedicato in modo esplicito il suo ultimo libro: A dissociation model of Borderline Personality Disorder (tradotto in Italia nel 2014 per Raffaello Cortina Editore).

L’alleanza terapeutica e le fasi del trattamento

La terapia del trauma complesso è stata definita da James Chu come “un viaggio sulle montagne russe”, talmente stressante da poter a volte provocare nel terapeuta una sindrome traumatica secondaria.

Come è ampiamente descritto nel manuale Sviluppi Traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa scritto da Giovanni Liotti e Benedetto Farina nel 2011 ed edito da Raffaello Cortina, obiettivo primario dello psicoterapeuta sarà dunque quello di monitorare l’attivazione del sistema di attaccamento in terapia e quello di aggirare le strategie controllanti messe in atto dal paziente.

Per perseguire tali obiettivi è necessario costruire prontamente un’alleanza terapeutica basata sul sistema motivazionale della cooperazione e in seguito riparare altrettanto prontamente le probabili rotture di tale alleanza. Solo successivamente si potrà procedere alle altre necessarie operazioni terapeutiche, che gli studiosi Liotti e Farina (2011b) concettualizzano come un processo in fasi.

Le fasi della terapia sono essenzialmente tre, ciascuna propedeutica alla successiva:

– costruzione dell’alleanza terapeutica e stabilizzazione dei sintomi,

– lavoro sulle memorie traumatiche e integrazione degli stati dell’io dissociati,

– assistenza nell’esercizio delle capacità acquisite durante la vita quotidiana.

Risulta evidente l’importanza che riveste la fase della costruzione dell’alleanza terapeutica, imprescindibile per la cura dei pazienti con storie di sviluppo traumatico. A sostegno di tutto ciò ricordiamo il concetto espresso da Alexander (1946) su una solida alleanza terapeutica che permette di esporre il paziente ad un’esperienza emozionale e relazionale correttiva.

Tuttavia sono proprio i sintomi del DPTSc a costituire i maggiori ostacoli a un’adeguata relazione di cura. Le dinamiche dell’attaccamento disorganizzato e delle strategie controllanti, infatti, rendono assai difficile l’instaurarsi del clima di fiducia e di collaborazione tipico delle relazioni d’aiuto efficaci. La capacità del paziente con trauma evolutivo di affidarsi con continuità a una relazione di cura è sicuramente compromessa dalle memorie di relazioni traumatiche che il paziente rivive durante l’interazione col terapeuta. Inoltre, le strategie controllanti e la dis-integrazione mentale conseguente al loro collasso, nonché il riaffiorare del MOI disorganizzato, pongono seri ostacoli al tentativo del clinico di mantenere l’alleanza (Liotti e Farina, 2011b).

Per limitare l’attivazione del sistema motivazionale dell’attaccamento, il terapeuta dovrebbe provvisoriamente accettare le strategie controllanti che permettono un dialogo non disorganizzato e successivamente ricercare un’alleanza terapeutica fondata sull’attivazione del sistema motivazionale cooperativo. Inoltre il terapeuta esperto, grazie alla consapevolezza del proprio stato emotivo, al controllo metacognitivo delle sue reazioni e alla conoscenza del modello esplicativo, può evitare la ripetizione confermante di schemi esperienziali relativi ai MOI patogeni del paziente.

La stabilizzazione dei sintomi, il lavoro sulle memorie traumatiche e l’integrazione

All’interno della prima fase, mentre il clinico pone massima attenzione alla relazione terapeutica, non può trascurare i sintomi perturbanti tipici dei pazienti con DPTSc. La richiesta di cura di questi pazienti spesso è motivata da sintomi opprimenti e invalidanti quali insonnia, ansia, panico, reazioni fobiche, depressione, comportamenti parasuicidari o idee di suicidio, comportamenti autolesivi, pattern ossessivo-compulsivi, disturbi del comportamento alimentare, uso di sostanze, sintomi dissociativi di detachment, flashback e altri disturbi mnestici (Liotti e Farina, 2011b). È necessario quindi dedicarsi tempestivamente alla stabilizzazione di questi sintomi, trattandoli anche con terapie farmacologiche o con Tecniche Cognitivo-Comportamentali (TCC). Scopo di questo intervento sarebbe quello di sostenere la fiducia che il paziente ripone nella possibilità di una risoluzione del complesso malessere che lo affligge e di mostrargli che non si è impotenti neppure di fronte a sindromi così complesse.

Una volta ottenuta una sufficiente stabilizzazione dei sintomi è possibile dare inizio alla seconda fase della terapia centrata sull’esame più attivo e attento dei ricordi traumatici, che talvolta il paziente ha già riportato spontaneamente durante la prima fase, e poi sull’integrazione. È importante ricordare come le memorie traumatiche comportino di regola l’incompleta integrazione del ricordo nel flusso continuo dell’autocoscienza, a causa dei processi dissociativi di detachment e compartimentazione, e come la conseguenza della dis-integrazione di tali memorie influenzi il comportamento e le reazioni emotive dei pazienti, disorganizzandoli, senza che essi ne siano pienamente consapevoli (Liotti e Farina, 2011b).

Lo scopo del trattamento delle memorie traumatiche non è quello di far emergere un contenuto rimosso, ma piuttosto quello di ricostruire l’interezza degli eventi vissuti, di associare le diverse componenti frammentate (emotiva, sensoriale, motoria, cinestesica, cognitiva), assimilarle e permetterne l’integrazione nella narrazione autobiografica del paziente al fine di evitare o mitigarne l’effetto disorganizzante.

Il clinico esperto sa che questo lavoro di integrazione deve essere necessariamente preceduto dal lavoro sulla regolazione delle intense e soverchianti emozioni provocate dalle memorie traumatiche. Per fare ciò, il terapeuta dispone, oltre che dei risultati raggiunti nella prima fase (migliore mentalizzazione, maggior controllo e maggior senso di sicurezza), di alcune tecniche specifiche, come quelle di validazione e di Mindfulness impiegate dalla terapia dialettico-comportamentale (Linehan, 1993), le terapie Sensomotorie e l’EMDR. In generale, è necessario che il terapeuta favorisca l’esposizione graduale del paziente agli stati mentali associati al trauma e lo aiuti a riconoscerli, sperimentarli progressivamente, per poi comunicarlo verbalmente durante le sedute. Diversi specialisti ritengono utile in questa fase del trattamento l’uso di terapie farmacologiche per mitigare l’intensità delle reazioni emotive e migliorarne la regolazione (Miti & Onofri, 2011; van der Hart et al., 2006).

Una volta stabilita con il paziente una buona alleanza, aver condiviso gli obiettivi da perseguire insieme nel percorso terapeutico e sperimentato l’aumento delle capacità metacognitive e di controllo degli stati emotivi, è possibile procedere alla rievocazione guidata delle memorie traumatiche.

Prima operazione sarà dunque quella di ricostruire la funzione janetiana di presentificazione (distinzione tra passato e presente), ricostruendo con il paziente i confini temporali dell’evento da condividere in seduta (Liotti e Farina, 2011b). Successivamente si potrà procedere all’integrazione delle differenti componenti dell’evento: le emozioni e le sensazioni corporee, le immagini mentali, i significati generali e specifici derivanti dall’accaduto.

Per far ciò è possibile utilizzare oltre alla tecnica EMDR, la tecnica cognitivo-comportamentale ABC con lo scopo di permettere al paziente di ricostruire in maniera integrata le componenti frammentate delle proprie vicende traumatiche. A tal punto, dopo che i ricordi hanno assunto l’integrità e la sintesi necessarie, è possibile avviare la scoperta guidata dei significati generali dell’evento accaduto in passato, in modo tale che il paziente impari ad agire sulla realtà presente con nuove strutture cognitive senza essere disturbato dall’effetto disorganizzante del ricordo traumatico.

Per integrazione e sintesi personale si intende dunque la capacità di costruire strutture di significato che, distinguendoli e contestualizzandoli, connettono fra loro i diversi stati dell’io. L’integrazione può avvenire (spontaneamente e non) grazie all’incremento delle capacità metacognitive del paziente all’interno di un lungo lavoro psicoterapeutico. Infatti, l’integrazione degli stati dell’io dissociati richiede necessariamente un contesto interpersonale unitario in cui l’interlocutore esperto si accorga della loro esistenza e separatezza dalla coscienza e dalla memoria, segnalandola (esplicitamente o implicitamente) al paziente.

Infine, il ruolo del clinico nella terza fase del protocollo terapeutico sarà quello di confermare, sostenere e promuovere le nuove capacità del paziente dialogando sul modo con cui lo stesso le esercita nella vita quotidiana.