Nel primo articolo di questa serie abbiamo introdotto il concetto di controllo. Il controllo non è soltanto un comportamento, ma prima ancora un’idea, un convincimento o, come si dice in gergo psicologico, una credenza. Per controllo s’intende la misura in cui abbiamo l’impressione di poter dominare gli eventi esterni sia le nostre emozioni. È la definizione più tautologica quella che meglio rende il suo significato: controllo è la convinzione che ogni cosa vada assolutamente tenuta sotto controllo.

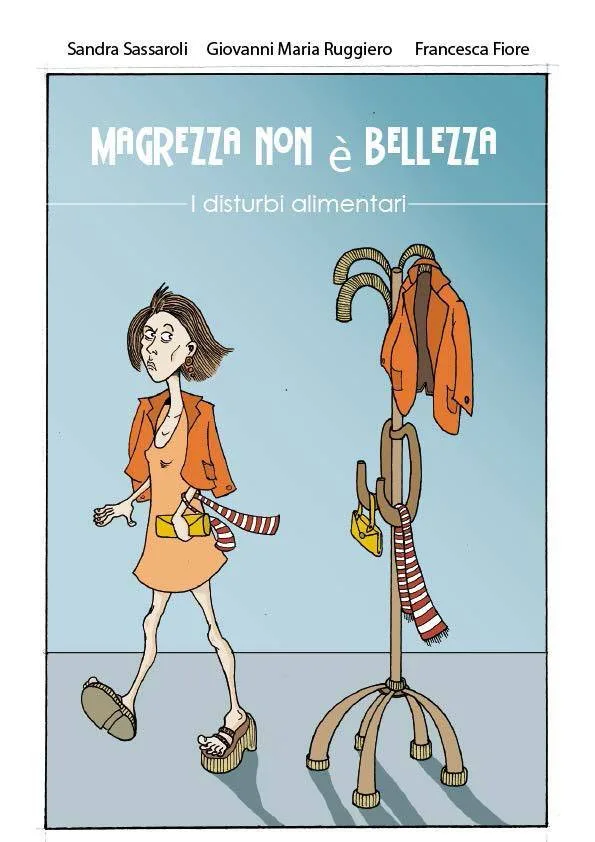

MAGREZZA NON E’ BELLEZZA – I DISTURBI ALIMENTARI: una patologia del controllo (Nr. 2)

La credenza del controllo

Come tutte le credenze legate a uno stato di sofferenza emotiva, non si tratta di un obiettivo positivo: il controllo non è cercato per ottenere un beneficio, ma per evitare un danno. Insomma, c’è timore, ansia, non desiderio. Ed è qui che appare la natura del disagio.

Quale poi sia il danno temuto, rimane per lo più indefinito. Anzi, è tipico dello stato di sofferenza psicologica che i guai paventati dal soggetto rimangano in una sfera indefinita. Tuttavia, si può dire che siamo nell’ambito della realizzazione di sé e delle relazioni umane: il danno temuto è l’emarginazione, il senso d’inadeguatezza personale e sociale, insomma lo sforzo di maturazione che inevitabilmente attende la giovane donna all’uscita dai confini e dalle limitazioni della vita familiare.

Questo sforzo di maturazione richiede una grande flessibilità mentale. Il controllo, di per sé, non è un fatto negativo. Un certo grado di controllo della realtà è benvenuto. Per esempio, tutti noi cerchiamo di conservare un aspetto gradevole in vista di relazioni affettive e professionali soddisfacenti. Tutti noi ci impegniamo nello studio o nel lavoro per ottenere buoni risultati scolastici o professionali. Tutti noi cerchiamo di controllare la nostra vita lavorativa, sociale, relazionale e affettiva. Tuttavia, dobbiamo saper accettare che il controllo della realtà non può essere assoluto. Ce lo dice il buon senso. Una personalità matura e flessibile è in grado di accettare questo limite. O almeno dovrebbe esserlo.

In realtà, i dati della psicologia evidenziano che il percorso seguito dalla persona non sofferente di un disturbo emotivo è meno lineare. Per Langer (1975), il soggetto non sofferente è colui che è capace di accettare un livello di controllo relativo, e al tempo stesso – e in maggior misura- riesce a esperire uno stato di controllo illusorio superiore a quello che realmente possiede.

Al contrario, l’individuo sofferente è colui che non è capace di accettare il suo grado di controllo imperfetto (imperfezione in sé normale) ed è proprio per questa sua incapacità che è perennemente sopraffatto dall’impressione di non riuscire a governare né gli eventi né le sue stesse reazioni (Rapee et al. , 1996; Sassaroli et al. , 2008; Stapinski et al. , 2010). La non sofferenza, o almeno la minore sofferenza della persona non colpita da un disturbo psicologico, è quindi una singolare combinazione di maggiore flessibilità e maggiore capacità di illudersi, di immaginare un mondo più consono ai bisogni e alle debolezze individuali.

Naturalmente, questo è vero anche per altri tipi di sofferenza. Lo stato depressivo può essere in parte un cosiddetto errore cognitivo, una distorsione. Ma in esso si cela anche una maggiore verità. Secondo alcuni studiosi, infatti, è proprio nella depressione che si raggiunge una valutazione più realistica della propria importanza, brillantezza sociale e capacità personali (Alloy, Abramson, 1979; Dobson, Franche, 1989).

Il controllo nei disturbi alimentari

I disturbi alimentari diventano quindi simbolici non solo per l’ossessione verso il cibo o l’aspetto corporeo, ma più ancora per l’ossessione di controllare la realtà e l’ossessione per la perfezione nello sviluppo individuale e la centralità dell’autostima personale su cui fondare il proprio benessere. In forme differenti, l’angoscia di non riuscire a controllare la realtà, la tensione individuale a realizzarsi e svilupparsi, la centralità dell’amor proprio si ritrovano anche in altre epoche. Con amor proprio si indicava infatti in passato la moderna autostima. Certo, l’intonazione era diversa. Il termine autostima riflette la qualità quantificante ed economica della contemporaneità. Tuttavia, si possono individuare dei motivi comuni nel cambiamento storico delle idee. Lo vedremo nel prossimo articolo.