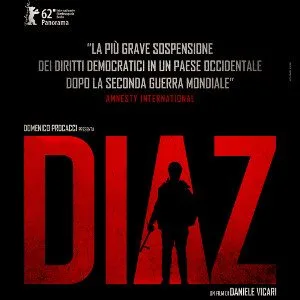

Alcune brevi considerazioni dopo la visione di questo film, che è film di guerra.

Il cambiamento viene sempre dai giovani, che sono pronti a rischiare perché hanno meno da perdere e sono forti e irrispettosi. La proverbiale “Santa Pupa” esiste, altrimenti i morti sarebbero stati decine.

L’informazione e il web sono i veri nemici dei prepotenti: “vi stiamo filmando, il mondo vi guarda” è il monito gridato dalle finestre alle orde dei poliziotti che i loro capi “non riescono più a trattenere, assetati di sangue come mastini”.

I mastini stessi, a tratti, fanno gran pena per il loro patologico bisogno di prevaricare e soprattutto di umiliare gli inermi. L’umiliazione fa più rabbia a me, spettatore della violenza e ne comprendo meno il senso in termini agonistici ma i regimi dittatoriali hanno sempre avuto un debole per le purghe e l’uso improprio dei manganelli (nel film chiamato “tonfa”) ma queste osservazioni le lasciamo ai colleghi psicoanalisti.

Da un punto di vista psicologico cosa ci interessa? Si potrebbe liquidare la faccenda così: “Quelli erano strani, malati, aggressivi per natura, per questo si sono messi a fare i black block o i poliziotti, essere da una parte o dall’altra è solo un caso“.

Poi mi è venuto in mente l’esperimento di Zimbardo del 1971 nel carcere di Stanford dove dei volontari di sani principi sono stati divisi in due squadre: una nel ruolo di detenuti, l’altra in quello di secondini. Apparentemente solo un gioco di ruoli con regole ben fissate, che escludevano ogni violenza.

I risultati di questo esperimento sono andati molto al di là delle previsioni degli sperimentatori, dimostrandosi particolarmente drammatici: dopo solo due giorni si sono verificati i primi episodi di violenza, i detenuti si sono strappati le divise di dosso e si sono barricati all’interno delle celle inveendo contro le guardie che, a loro volta, hanno cominciato ad intimidirli e umiliarli, cercando in tutte le maniere di spezzare il legame di solidarietà nato tra loro.

Le guardie hanno costretto i prigionieri a cantare canzoni oscene, a defecare in secchi che non avevano il permesso di vuotare, a pulire le latrine a mani nude. A fatica, guardie e direttore del carcere (lo stesso Zimbardo) sono riusciti a contrastare un tentativo di evasione di massa da parte dei detenuti.

Al quinto giorno i prigionieri hanno mostrato sintomi evidenti di disgregazione individuale e collettiva: il loro comportamento diventato docile e passivo, il rapporto con la realtà compromesso da seri disturbi emotivi mentre, per contro, le guardie continuavano a comportarsi in modo vessatorio e sadico. A questo punto i ricercatori hanno interrotto l’esperimento suscitando da un lato la soddisfazione dei carcerati ma, dall’altro, un certo disappunto da parte delle guardie.

Questo film di guerra mi lascia il pensiero gaudente che molte cose che c’erano nel 2001 non ci sono più e un interrogativo: quanto spesso il nostro operare terapeutico è diretto allo scopo per cui è nato e quanto ingabbiato in una liturgia codificata in cui ognuno gioca il proprio ruolo?

Tornato a casa ho visto su State of Mind un’ intervista a Castelfranchi di cui desidero riportare una citazione:

“Non confondere il proprio valore, il proprio riconoscimento con il riconoscimento di un setting, che è una pura ritualità, il riconoscimento di certe modalità “devo fare il colloquio chiuso nella stanza, sennò non sto facendo il mio mestiere”, queste sono scempiaggini! E creano grossi problemi nei Servizi. La capacità e la professionalità dello psicologo consiste nella sua modalità di leggere i fenomeni, nel leggere i comportamenti individuali, relazionali e sistemici con chiavi di lettura che gli altri non hanno e sulla base di questo il significato di certi interventi, verbali, affettivi, relazionali o anche pratici. E’ l’unico che ha le chiavi di lettura per un progetto di intervento unitario, che sa mettere insieme l’aspetto sociale e l’aspetto economico, di colloquio. Lì deve rivendicare la sua professionalità, non in cose simboliche e rituali, ma che gli venga riconosciuto che ha gli strumenti interpretativi e di lettura degli interventi e di cosa si può cambiare che gli altri non hanno. Questo gli deve essere riconosciuto esplicitamente, senza delegare ad altre figure competenze sue, non avere come ideale il setting privato e come rivendicazione il colloquio settimanale. Si può essere un grande psicologo e fare un eccezionale lavoro clinico anche andando a casa, accompagnando la persona al bar, vedendo i familiari. Il problema è solo come lo si fa”.

BIBLIOGRAFIA:

- Diaz: Don’t Clean Up This Blood. (Italia 2012). Regia di Daniele Vicari. Scheda del film su IMDB

- Zimbardo P. The Stanford Prison Experiment, A Simulation Study of the Psychology of Imprisonment Conducted at Stanford University. http://www.prisonexp.org/

- Catenazzi U. Della Morte S. Di Carlo G. (2012). Neuroscienze e Psicologia: Intervista a Cristiano Castelfranchi. State of Mind 26 apr 2012