EDRS 2011: Le neuroscienze all’assalto dei disturbi alimentari

![Edimburgh - Licenza d'uso: Creative Commons - Attribution: By Yo (foto hecha por mí) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons Edimburgh - Licenza d'uso: Creative Commons - Attribution: By Yo (foto hecha por mí) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](https://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2011/09/Edimburgh.jpeg) “Il rischio di contrarre anoressia nervosa aumenta in individui col gene 5-HTTLPR-S/S che ricevono l’allele MAOA-L da madri MAOA-S/L”. Quando ho sentito questa frase, ascoltando la sessione plenaria di Kenneth Nunn, neuropsichiatra infantile australiano appassionato di disturbi alimentari e della nuova neuroscienza del cervello, una frase mi ha schiaffeggiato la mente: “che ci faccio qui?”

“Il rischio di contrarre anoressia nervosa aumenta in individui col gene 5-HTTLPR-S/S che ricevono l’allele MAOA-L da madri MAOA-S/L”. Quando ho sentito questa frase, ascoltando la sessione plenaria di Kenneth Nunn, neuropsichiatra infantile australiano appassionato di disturbi alimentari e della nuova neuroscienza del cervello, una frase mi ha schiaffeggiato la mente: “che ci faccio qui?”

Che ci faccio qui? Sono a Edimburgo, al congresso della EDRS (Eating Disorders Research Society). È il terzo congresso che mi concedo in un mese, e comincio a pensare che forse ho esagerato. D’accordo, il dovere e il piacere di tenersi aggiornati, ma mi chiedo quanto sia sano collezionare congressi con la stessa inesorabile costanza con cui il nostro primo ministro colleziona avventure boccaccesche e intercettazioni.

E invece il congresso è molto interessante, anche se non c’è quasi nulla di cognitivo. La plenaria è militarmente occupata da una banda di psichiatri seguaci delle neuroscienze: Brian Lask, Kenneth Nunn, Mark Rose e Ian Frampton. Uno dopo l’altro i quattro presentano un modello intregrato neurologico e psicologico dei disturbi alimentari. La mente direttiva del gruppo è evidentemente Nunn, uno studioso che da anni approfondisce la mappatura delle funzioni psicologiche delle varie zone del cervello, dando un contributo forte al nuovo paradigma connessionista della mente/cervello che ha sostituito il vecchio modello computazionalista della mente, quello per intenderci su cui noi terapeuti cognitivi abbiamo campato per un paio di decenni. Campato un po’ di rendita a volte, la rendita di chi poteva automaticamente auto-attribuirsi il titolo di psicoterapeuta scientificamente corretto e ammodo grazie alla parentela con i cugini scienziati cognitivi puri della mente, tutti più o meno computazionalisti (cioè seguaci del modello scopi-credenze; insomma come noi terapeuti, ma a un livello di sofisticazione più alto).

Ma torniamo ai neuroscienziati di Edimburgo. Il modello di Nunn non è poi particolarmente rivoluzionario. Dice delle cose che noi terapeuti cognitivi avevamo un po’ detto: che il disturbo alimentare è una forma di ansia. Questo è il principio di partenza.

Ma naturalmente per Nunn l’ansia non è una credenza cognitiva, o non è solo una credenza cognitiva, ma è una funzione neurocognitiva stanziata nell’amigdala. La domanda successiva che si pone Nunn è: perché questa focalizzazione dell’ansia sul controllo del cibo e dell’aspetto corporeo? La risposta che egli da non è cognitiva, ma neurocognitiva: perché risulterebbero disturbate anche funzioni e zone cerebrali specifiche che controllano la rappresentazione e la definizione di sé in termini sia sociali che dell’aspetto corporeo. Inoltre sarebbero disturbati anche centri neurologici più primitivi come quello del controllo della fame e della percezione viscerale. Insomma l’anoressia è uno stato di allarme ansioso che verso l’alto, cognitivamente, genera timori e inadeguatezze sociali e verso il basso difficoltà e confusioni nella rappresentazione e percezione del corpo, della fame e della sazietà e in generale delle percezioni corporee, ricevute a livello centrale in forma di esperienze terrificanti e traumatiche.

Questa ipotesi viene ripetuta per quasi tutto il congresso da vari studiosi, tutti portando dati di neuro-imaging, livelli ormonali, attivazione cerebrale e genetica. Una vera e propria ondata neuroscientifica invade il congresso. Per esempio Favaro e Santonastaso, autori di uno degli studi più ammirati, portano dati che dimostrano l’attivazione alterata di non so quali vie cerebrali dorsali e ventrali, alterazioni che dimostrano come le anoressiche abbiano dei gravi deficit nella valutazione nel tempo presente della loro forma corporea. Invece l’iperattivazione di altre vie dimostrerebbe che la rappresentazione del corpo rimarrebbe fissata in una informazione a lungo termine del passato, la situazione di partenza in cui erano cicciottelle prima di ammalarsi. Insomma queste si vedono sempre grasse.

Riassumendo, l’ipotesi cognitiva del disturbo alimentare come variante dell’ansia sociale e dell’ossessività resiste, ma le neuroscienze portano una serie di dati che sottolineano anche l’importanza dei disturbi dei centri neurali della rappresentazione corporea e della percezione viscerale. Dall’incontro dei due disturbi, cognitivo ansioso e neurologico percettivo, scaturirebbe il disturbo alimentare.

Il definitivo trionfo di questa ipotesi è stato suggellato dal prestigiosissimo nome di Baron-Cohen, il famoso neuroscienziato, che ha portato dati a favore dell’esistenza di stati autistici nell’anoressia, difficoltà di elaborazione dell’informazione sociale a livello viscerale che si trasformano in stati emotivi terrificanti che la paziente anoressica poi controlla concentrandosi su un dato numerico, il peso del corpo. L’autismo faciliterebbe la tendenza a focalizzarsi su informazioni quantitative piuttosto che qualitative e viscerali, meno prevedibili. Ma al tempo stesso queste informazioni quantitative in qualche modo e metaforicamente alluderebbero alle paure di tipo sociale e viscerale che tormentano l’anoressica.

E la terapia? Le proposte sono essenzialmente due: ancora una volta la mindfulness (ebbene si, sta diventando un’ossessione e una panacea) e la cosiddetta “cognitive remediation therapy” di Kate Tchanturia.

La mindfulness è citata con frequenza ma un po’ genericamente. A domanda specifica: “si, ma di quale mindfulness si parla?” molti hanno risposto citando il protocollo della Linehan adattato ai disturbi alimentari. E basta, senza poi approfondire troppo l’argomento.

Passando alla cognitive remediation therapy (CRT), questo è un protocollo ideato da Kate Tchanturia, terapeuta che lavora a Londra nel gruppo di Janet Treasure. Il nocciolo dell’idea è che i disturbi cognitivi dell’anoressia vadano affrontati non al livello dei contenuti cognitivi, la paura di ingrassare, il perfezionismo o il senso d’inadeguatezza, ma a livello dei processi, rieducando la paziente a ragionare in maniera meno ristretta e autistica e più globale e flessibile, attraverso un vero e proprio addestramento cognitivo che somiglia più a un apprendimento che a una terapia.

E la terapia cognitiva standard? Fairburn ha brillato non solo per la sua assenza, ma anche per il fatto che nessuno si è accorto della sua assenza. Il che è più grave. La terapia cognitiva standard per i disturbi alimentari non è morta, ma le si conferisce il rispetto che si tributa a una vecchia amica che non ha però nulla di nuovo da dire. Nessuno mette in discussione che rimanga il trattamento di elezione per la bulimia non complicata da disturbo di personalità. Ma ormai per l’anoressia e per la bulimia complicata l’orientamento è verso la mindfulness o la CRT della Tchanturia. C’è da sottolineare una cosa: in un ambiente non cognitivo come la EDRS nessuno si sogna di definire queste nuove terapie come trattamenti cognitivi di terza ondata. No, semplicemente sono nuove terapie, senza sottolineare troppo l’aggettivo cognitivo, anche nel caso della CRT.

Tutto questo, credo, è un preciso messaggio per noi terapeuti cognitivi. Ormai la sensazione generale è che il lavoro sulle credenze cognitive sia ritenuto esaurito. Molti al di fuori del campo cognitivo sono disposti a riconoscerne l’importanza, ma pochi si aspettano qualcosa di nuovo da lì.

Si tratta di uno sviluppo che è parallelo nel campo delle scienze cognitive al superamento del modello computazionale classico, quello per intenderci che riteneva di poter descrivere l’intera attività mentale in termini di algoritmi informativi perfettamente rappresentabili nel campo di coscienza: insomma le credenze. La riscoperta del cervello va in parallelo con la scoperta dei limiti di padronanza, di mastery, della conoscenza esplicita sugli stati mentali e corporei. Si valorizzano invece stati mentali non compiutamente rappresentazionali, ma di tipo motorio-viscerale ed emotivo. Il che, in parole semplici, significa soprattutto terapie al tempo stesso più esperienziali, più meditative e più comportamentali.

Insomma, cose non troppo diverse dalla terza ondata cognitiva. Ma va ripetuto: con una differenza. Che questi neuropsichiatri non sono cognitivisti. O non lo sono particolarmente. E quindi non sono disposti a chiamare “terza ondata cognitiva” queste nuove terapie. Anzi, quando si tratta di parlare di stati emotivi intensi e vividi, un po’ come fa Young nel campo cognitivo, questi neuropsichiatri non esitano a denominare quelle tecniche con il termine “tecniche psicodinamiche”. Attenzione quindi a ciò che sta accadendo. La relazione speciale tra terapia cognitiva e scienza cognitiva della mente è finita. Ora c’è questa nuova neuroscienza della mente/cervello, che a quanto pare non riserva trattamenti di favore alla terapia cognitiva rispetto ad altre terapie.

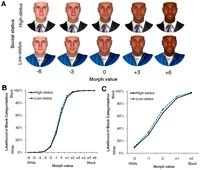

Il Potere della Mimesi che Vince il Razzismo.

Il Potere della Mimesi che Vince il Razzismo.

Il verdetto assolutorio per Amanda e Raffaele ci insegna una cosa. Che tra psicologia e giustizia c’è una relazione difficile e piena di incomprensioni. La giustizia persegue una verità giuridica, in cui non conta tanto stabilire ipotesi su una verità plausibile, ma comprendere se ci sono le condizioni minime per condannare qualcuno. Insomma, se ci sono le prove incontrovertibili e al di là di ogni ragionevole dubbio. La psicologia, invece, per sua natura produce ipotesi sul carattere, sulla personalità…

Il verdetto assolutorio per Amanda e Raffaele ci insegna una cosa. Che tra psicologia e giustizia c’è una relazione difficile e piena di incomprensioni. La giustizia persegue una verità giuridica, in cui non conta tanto stabilire ipotesi su una verità plausibile, ma comprendere se ci sono le condizioni minime per condannare qualcuno. Insomma, se ci sono le prove incontrovertibili e al di là di ogni ragionevole dubbio. La psicologia, invece, per sua natura produce ipotesi sul carattere, sulla personalità…  Il processo ad Amanda e Raffaele ci offre la possibilità di spendere qualche parola sul meccanismo psicologico del capro espiatorio. Su questo tema la letteratura scientifica è infinita, quindi mi limito a scrivere qualche parola su un solo autore, l’antropologo Renè Girard. Per Girard, il capro espiatorio svolge la funzione di prendere su di sé i conflitti tra le persone quando diventano intollerabili. È qualcosa che possiamo forse aver osservato in noi stessi. Se litighiamo con qualcuno, e soprattutto se litighiamo con qualcuno che amiamo, a un certo punto la tensione del conflitto può diventare intollerabile e spaventarci. Uno dei modi per diminuire la temperatura diventa allora cambiare argomento. Ma non basta. Occorre trovare qualcosa su cui sfogare la rabbia e la tensione. Una possibile soluzione è prendersela con qualcun altro, possibilmente un terzo assente. Molti litigi si ammorbidiscono nel gossip.

Il processo ad Amanda e Raffaele ci offre la possibilità di spendere qualche parola sul meccanismo psicologico del capro espiatorio. Su questo tema la letteratura scientifica è infinita, quindi mi limito a scrivere qualche parola su un solo autore, l’antropologo Renè Girard. Per Girard, il capro espiatorio svolge la funzione di prendere su di sé i conflitti tra le persone quando diventano intollerabili. È qualcosa che possiamo forse aver osservato in noi stessi. Se litighiamo con qualcuno, e soprattutto se litighiamo con qualcuno che amiamo, a un certo punto la tensione del conflitto può diventare intollerabile e spaventarci. Uno dei modi per diminuire la temperatura diventa allora cambiare argomento. Ma non basta. Occorre trovare qualcosa su cui sfogare la rabbia e la tensione. Una possibile soluzione è prendersela con qualcun altro, possibilmente un terzo assente. Molti litigi si ammorbidiscono nel gossip. In una ricerca pubblicata sull’ultimo volume di Psychotherapy Research, Paul Chadwick e i suoi colleghi dell’Institute of Psychiatry del King’s College, del Royal Holloway dell’Università di Londra e del Royal South Hants Hospital di Southampton hanno esplorato, tramite una ricerca qualitativa, come la pratica della mindfulness porti benefici agli individui con diagnosi di Disturbo Bipolare. La ricerca ha indagato le esperienze derivanti dalla pratica della mindfulness e come tale pratica sia correlata alla qualità della vita e alla gestione del Disturbo Bipolare.

In una ricerca pubblicata sull’ultimo volume di Psychotherapy Research, Paul Chadwick e i suoi colleghi dell’Institute of Psychiatry del King’s College, del Royal Holloway dell’Università di Londra e del Royal South Hants Hospital di Southampton hanno esplorato, tramite una ricerca qualitativa, come la pratica della mindfulness porti benefici agli individui con diagnosi di Disturbo Bipolare. La ricerca ha indagato le esperienze derivanti dalla pratica della mindfulness e come tale pratica sia correlata alla qualità della vita e alla gestione del Disturbo Bipolare. Le notizie dagli Stati Uniti lasciano perplessi. Le agitazioni degli indignati davanti Wall Street. Il presidente Obama pessimista sulla sua rielezione per la crisi economica. La crisi stessa. Insomma, concluso il grande periodo di sviluppo economico da Reagan a Clinton, l’esplosione finale con Bush jr. sembra aver lasciato macerie. Eppure questo quadro depressivo non è esauriente. L’egemonia culturale americana e anglo-sassone continua la sua marcia. Marcia a volte inclusiva e accogliente, altre volte arrogante. Leggendo, ad esempio, le ultime righe di un articolo di Simon Kuper sul Financial Times…

Le notizie dagli Stati Uniti lasciano perplessi. Le agitazioni degli indignati davanti Wall Street. Il presidente Obama pessimista sulla sua rielezione per la crisi economica. La crisi stessa. Insomma, concluso il grande periodo di sviluppo economico da Reagan a Clinton, l’esplosione finale con Bush jr. sembra aver lasciato macerie. Eppure questo quadro depressivo non è esauriente. L’egemonia culturale americana e anglo-sassone continua la sua marcia. Marcia a volte inclusiva e accogliente, altre volte arrogante. Leggendo, ad esempio, le ultime righe di un articolo di Simon Kuper sul Financial Times…  Lavorando da diversi anni nelle scuole e vedendo molti bambini, all’inizio di questo anno scolastico qualcosa mi ha colpito più del solito e, da psicologa, mi ha fatto riflettere. Noto, infatti, che sta diventando sempre più richiesto il cosiddetto “modulo” introdotto dal ministro Gelmini e che consiste nella possibilità del genitore di scegliere per i propri figli iscritti alla scuola elementare 27 ore settimanali invece delle tradizionali 40. Senza entrare nel merito della riforma, ciò che mi spinge a pensare sono le motivazioni della maggior parte dei genitori nel scegliere questa possibilità invece che quella classica: “40 ore sono tante, poi si arriva a casa stanchi”, “tanto io non lavoro e posso preparare il pranzo, quello della mensa non piace a mio figlio e poi posso seguirlo io nei compiti”, “mio figlio non è neanche andato alla scuola materna e preferisco tenerlo a casa il pomeriggio, così si riposa” e così via. Insomma, ho l’impressione che più passi il tempo più si stia diffondendo nella nostra società un senso di “iper-tutela” dei bambini, che io chiamerei piuttosto iper-protezione da tutto ciò che è fatica, lavoro, studio, sacrificio. Mi ricordo la mia maestra delle elementari che ci ripeteva come la scuola fosse una palestra di vita, che tutto ciò che si impara a scuola è un allenamento a ciò che poi si va incontro nella vita, e forse anche di più, perché ciò che incontri a scuola magari non lo incontrerai più nel corso della vita.

Lavorando da diversi anni nelle scuole e vedendo molti bambini, all’inizio di questo anno scolastico qualcosa mi ha colpito più del solito e, da psicologa, mi ha fatto riflettere. Noto, infatti, che sta diventando sempre più richiesto il cosiddetto “modulo” introdotto dal ministro Gelmini e che consiste nella possibilità del genitore di scegliere per i propri figli iscritti alla scuola elementare 27 ore settimanali invece delle tradizionali 40. Senza entrare nel merito della riforma, ciò che mi spinge a pensare sono le motivazioni della maggior parte dei genitori nel scegliere questa possibilità invece che quella classica: “40 ore sono tante, poi si arriva a casa stanchi”, “tanto io non lavoro e posso preparare il pranzo, quello della mensa non piace a mio figlio e poi posso seguirlo io nei compiti”, “mio figlio non è neanche andato alla scuola materna e preferisco tenerlo a casa il pomeriggio, così si riposa” e così via. Insomma, ho l’impressione che più passi il tempo più si stia diffondendo nella nostra società un senso di “iper-tutela” dei bambini, che io chiamerei piuttosto iper-protezione da tutto ciò che è fatica, lavoro, studio, sacrificio. Mi ricordo la mia maestra delle elementari che ci ripeteva come la scuola fosse una palestra di vita, che tutto ciò che si impara a scuola è un allenamento a ciò che poi si va incontro nella vita, e forse anche di più, perché ciò che incontri a scuola magari non lo incontrerai più nel corso della vita. In

In  Qualche settimana fa ho letto una notizia. Un ragazzo di 16 anni si butta da un ponte sulla Dora, un volo di 50 metri e muore. La sua ragazza lo aveva lasciato. La giornalista ci spiega che non ce l’ha fatta a superare il dolore, che era triste, che non sorrideva più. Storia dolorosa, che ci colpisce tutti. Che ci fa riflettere, a noi psicoterapisti. Ci vengono in mente due cose. La prima, dura, sulla depressione. Forse il ragazzino era vulnerabile geneticamente alla tristezza e alla depressione e al primo grande stress, non ce l’ha fatta. Non si poteva fare nulla, un esordio depressivo, difficile da riconoscere in anticipo. Ma questa riflessione ci lascia freddi, è troppo fatalista e troppo descrittiva. Non ci dice nulla.

Qualche settimana fa ho letto una notizia. Un ragazzo di 16 anni si butta da un ponte sulla Dora, un volo di 50 metri e muore. La sua ragazza lo aveva lasciato. La giornalista ci spiega che non ce l’ha fatta a superare il dolore, che era triste, che non sorrideva più. Storia dolorosa, che ci colpisce tutti. Che ci fa riflettere, a noi psicoterapisti. Ci vengono in mente due cose. La prima, dura, sulla depressione. Forse il ragazzino era vulnerabile geneticamente alla tristezza e alla depressione e al primo grande stress, non ce l’ha fatta. Non si poteva fare nulla, un esordio depressivo, difficile da riconoscere in anticipo. Ma questa riflessione ci lascia freddi, è troppo fatalista e troppo descrittiva. Non ci dice nulla. Due olandesi, Simon Rietveld e Ilja van Beest, hanno scoperto che i sintomi dell’asma possono essere trattati facendo un giro sulle montagne russe. Pensate possa essere uno scherzo? Ebbene, questa affermazione è il risultato di una ricerca sperimentale eseguita su 25 donne affette da asma severa e, ovviamente, un gruppo controllo di 15 soggetti sani. Il seguente lavoro è stato finanziato da ben due organismi, la Netherlands Asthma Foundation e la Netherlands Organization for Scientific Research, che stressavano i soggetti, partecipanti alla sperimentazione, attraverso la realizzazione di ripetuti giri sulle montagne russe. I risultati hanno mostrato che lo stress emotivo negativo e la pressione sanguigna raggiungevano il loro picco poco prima della corsa sulle montagne russe, mentre subito dopo aver cominciato il giro lo stress emotivo positivo e la frequenza cardiaca raggiungevano un picco positivo.

Due olandesi, Simon Rietveld e Ilja van Beest, hanno scoperto che i sintomi dell’asma possono essere trattati facendo un giro sulle montagne russe. Pensate possa essere uno scherzo? Ebbene, questa affermazione è il risultato di una ricerca sperimentale eseguita su 25 donne affette da asma severa e, ovviamente, un gruppo controllo di 15 soggetti sani. Il seguente lavoro è stato finanziato da ben due organismi, la Netherlands Asthma Foundation e la Netherlands Organization for Scientific Research, che stressavano i soggetti, partecipanti alla sperimentazione, attraverso la realizzazione di ripetuti giri sulle montagne russe. I risultati hanno mostrato che lo stress emotivo negativo e la pressione sanguigna raggiungevano il loro picco poco prima della corsa sulle montagne russe, mentre subito dopo aver cominciato il giro lo stress emotivo positivo e la frequenza cardiaca raggiungevano un picco positivo.

Bruce Springsteen cantava “gli occhi tristi non mentono mai”, uno studio sembra confermare che di certo sono “sfuggenti”. J.Hills e Michael B. Lewis, due ricercatori, rispettivamente, della Ruskin University di Cambridge e della Cardiff University, hanno confermato quanto aveva già suggerito, nel 1982, uno psicologo di Stanford, il professor I.H. Gotlib, ovvero che le persone depresse tendono ad evitare di guardare l’altro negli occhi.

Bruce Springsteen cantava “gli occhi tristi non mentono mai”, uno studio sembra confermare che di certo sono “sfuggenti”. J.Hills e Michael B. Lewis, due ricercatori, rispettivamente, della Ruskin University di Cambridge e della Cardiff University, hanno confermato quanto aveva già suggerito, nel 1982, uno psicologo di Stanford, il professor I.H. Gotlib, ovvero che le persone depresse tendono ad evitare di guardare l’altro negli occhi. La notizia del suicidio di una donna in un locale di Torino, unita all’annotazione che gli avventori hanno continuato a consumare i cocktail, ci fa riflettere su come la nostra mente -e il nostro cuore- reagiscono alle circostanze e alle situazioni. Continua a leggere su

La notizia del suicidio di una donna in un locale di Torino, unita all’annotazione che gli avventori hanno continuato a consumare i cocktail, ci fa riflettere su come la nostra mente -e il nostro cuore- reagiscono alle circostanze e alle situazioni. Continua a leggere su ![Edimburgh - Licenza d'uso: Creative Commons - Attribution: By Yo (foto hecha por mí) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons Edimburgh - Licenza d'uso: Creative Commons - Attribution: By Yo (foto hecha por mí) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](https://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2011/09/Edimburgh.jpeg) “Il rischio di contrarre anoressia nervosa aumenta in individui col gene 5-HTTLPR-S/S che ricevono l’allele MAOA-L da madri MAOA-S/L”. Quando ho sentito questa frase, ascoltando la sessione plenaria di Kenneth Nunn, neuropsichiatra infantile australiano appassionato di disturbi alimentari e della nuova neuroscienza del cervello, una frase mi ha schiaffeggiato la mente: “che ci faccio qui?”

“Il rischio di contrarre anoressia nervosa aumenta in individui col gene 5-HTTLPR-S/S che ricevono l’allele MAOA-L da madri MAOA-S/L”. Quando ho sentito questa frase, ascoltando la sessione plenaria di Kenneth Nunn, neuropsichiatra infantile australiano appassionato di disturbi alimentari e della nuova neuroscienza del cervello, una frase mi ha schiaffeggiato la mente: “che ci faccio qui?” L’occasione è ghiotta, Clarkin e Kernberg con la TFP (Transference Focused Psychotherapy) rappresentano il modello più evoluto, nell’ambito del mondo psicanalitico, per il trattamento dei disturbi gravi. La rilettura del DSM in chiave di alta e bassa intensità borderline, sembra clinicamente intrigante. Kernberg si presenta come la vecchia star, instancabile e pieno di illuminazioni cliniche. Clarkin, il sistematizzatore che si muove sullo sfondo con in mano la ricerca e la diffusione del modello. E’ sempre bello assistere alle sedute che portano con generosità.

L’occasione è ghiotta, Clarkin e Kernberg con la TFP (Transference Focused Psychotherapy) rappresentano il modello più evoluto, nell’ambito del mondo psicanalitico, per il trattamento dei disturbi gravi. La rilettura del DSM in chiave di alta e bassa intensità borderline, sembra clinicamente intrigante. Kernberg si presenta come la vecchia star, instancabile e pieno di illuminazioni cliniche. Clarkin, il sistematizzatore che si muove sullo sfondo con in mano la ricerca e la diffusione del modello. E’ sempre bello assistere alle sedute che portano con generosità.