Se si esaminano gli studi sui comportamenti genitoriali risulta che madri e padri maturano convinzioni positive sulla malattia e tendono a indirizzare i propri figli verso il piano di realtà. In questi casi gli esiti di malattia sono migliori rispetto ai casi in cui i genitori tendono a minimizzarne le manifestazioni comportamentali.

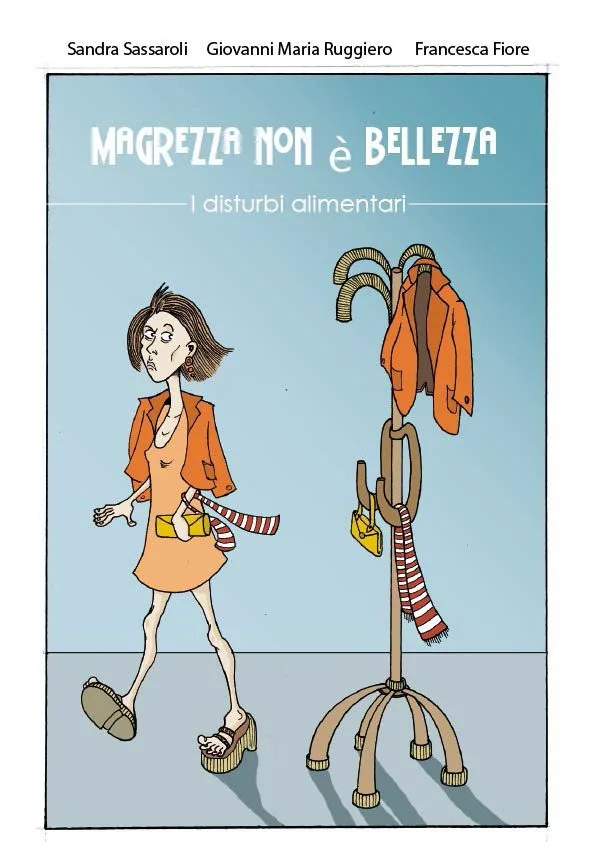

MAGREZZA NON E’ BELLEZZA – I DISTURBI ALIMENTARI: Disturbi alimentari: quanto conta la famiglia (Nr. 20)

Il ruolo della famiglia come fattore di sofferenza emotiva

Da sempre la psicologia è impegnata nella riflessione sul ruolo della famiglia come fattore di sofferenza emotiva. Nel bene e nel male, si tratta di una componente che non si può trascurare. Nel male, perché psicoterapeuti, psicologi e persino psichiatri di fronte al paziente si sentono irresistibilmente genitori vicari e forse migliori dei genitori originali. È una tentazione a cui non sfugge nessun operatore della salute mentale.

Ma non ci sono solo gli aspetti negativi. Una maggiore consapevolezza dei possibili inferni familiari, infatti, è un tratto decisamente positivo della modernità. Nella letteratura contemporanea c’è un’attenzione per bambini e adolescenti del tutto assente in quella del passato. Nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione gli studi presentano dati contrastanti. I genitori tendono spesso ad attribuire particolari significati a questa patologia, e i modelli che utilizzano per interpretare i sintomi e i comportamenti ad essa associati sono molteplici.

I comportamenti genitoriali nei confronti dei disturbi alimentari dei figli

Negli ultimi anni si è registrato un interesse crescente nel settore. Alcuni genitori interpretano questo disturbo come un’ossessione o una dipendenza che il proprio figlio non è in grado di padroneggiare. La pensano così i genitori che sanno essere empatici, che si mostrano interessati e preoccupati piuttosto che controllanti e autoritari nei confronti dei propri figli.

Se si esaminano gli studi sui comportamenti genitoriali risulta che madri e padri maturano convinzioni positive sulla malattia e tendono a indirizzare i propri figli verso il piano di realtà. In questi casi gli esiti di malattia sono migliori rispetto ai casi in cui i genitori tendono a minimizzarne le manifestazioni comportamentali. Constatare che solitamente i genitori considerano la patologia alimentare come una malattia misteriosa non sorprende affatto. Un basso livello di “coscienza di malattia” può provocare frustrazione e confusione, e può esitare in comportamenti contraddittori da parte dei genitori, in quanto basati su un sistema di credenze non adeguate. In effetti, i genitori che hanno espresso forte preoccupazione per le manifestazioni della malattia hanno avuto approcci positivi nei confronti della stessa rispetto a quelli che si mostravano più sicuri delle proprie azioni e dei propri comportamenti (Moss-Morris et al. , 2002).

Analizzare le strategie adottate dai genitori per interpretare i significati inerenti allo sviluppo della malattia può portare a una condizione di maggiore benessere del paziente. Le indagini effettuate in ambito adolescenziale indicano che i genitori si comportano con i figli affetti da disturbo alimentare esattamente come la restante parte dei genitori. Ma sarebbe necessario studiare altre variabili di accudimento, come la vergogna e i favoritismi, che sono legati alla genesi della psicopatologia alimentare (Gilbert, Gerlsma, 1999), alle quali sono associati mancanza di autostima e problemi interpersonali (Gilbert et al. , 1999).

Di solito il decorso della malattia interferisce con le dinamiche relazionali familiari. Appaiono critici i comportamenti rifiutanti e iperprotettivi da parte dei genitori, che rappresentano un fattore di rischio per l’esordio dei disturbi alimentari (Castro et al., 2000). Gli studi di McFarlane e colleghi (1995) hanno rilevato che il principale determinante del benessere negli adolescenti esposti a situazioni di stress era caratterizzato da uno stile di accudimento basato sull’empatia, senza la presenza di eccessiva intrusione e controllo. Secondo Oliver e Paull (1995), la relazione dei genitori con figli affetti da disturbo alimentare è dominata dal sottile senso di scarsa autostima che circola tra loro.

Le terapie della famiglia per i disturbi alimentari

Per quanto riguarda le terapie della famiglia, alcuni studi hanno sottolineato che i risultati migliori si ottengono nell’anoressia, con trattamenti effettuati in età adolescenziale sull’intera famiglia del paziente (van Furth et al., 1996; Robin et al. , 1999; le Grange, 1999; Gowers, Nord, 1999). In particolare, i genitori in terapia possono aiutare nella comprensione del ruolo svolto nella genesi del disturbo. Peraltro, utilizzare i genitori nel trattamento potrebbe, almeno in parte, diminuire i tassi di abbandono del trattamento (Halmi et al., 2005). Va da sé che sarebbe opportuno avviare trial randomizzati per poter trarre conclusioni più adeguate in merito.

L’applicabilità della terapia familiare alla bulimia è stato oggetto di un numero esiguo di studi, che riferiscono la presenza di scarsi benefici (Russell et al., 1987). Schmidt e collaboratori (2007) rilevano che la terapia familiare potrebbe coadiuvare la terapia cognitivo-comportamentale con gli adolescenti, che però tendenzialmente rifiutano il trattamento con la famiglia. Ma Le Grange e colleghi (2007) sostengono che la terapia individuale genera un più giustificativo miglioramento sui sintomi rispetto a quella familiare. In conclusione, la famiglia può giocare un ruolo importante per comprendere sia la genesi del disturbo sia le condizioni che portano il soggetto a esercitare delle resistenze al trattamento (le Grange et al. , 2010).