La mentalizzazione in psicoterapia. Alcuni aspetti del dibattito attuale.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani.

Il concetto di mentalizzazione sta avendo una grande fortuna e diffusione nel campo delle scienze psicologiche. L’argomento ci sembra stimolante soprattutto alla luce della grande mole di libri, articoli e ricerche che hanno come oggetto tale costrutto, oltre all’esistenza di uno specifico trattamento psicoterapeutico basato sulla mentalizzazione (Mentalization-Based Treatment MBT) per pazienti con disturbo borderline (BPD), che sta accumulando conferme empiriche di efficacia e che oggi si sta cercando di estendere ad altre categorie cliniche. Inoltre tale notevole interesse per il costrutto sembra più o meno trasversale ai vari orientamenti teorici di psicoterapia. Un lavoro abbastanza recente e di notevole interesse è quello di Choi-Kain & Gunderson (2008). L’articolo propone una breve revisione critica della mentalizzazione esaminandone l’evoluzione storica/concettuale, le applicazioni e la sua misurazione. L’intento degli Autori, secondo noi, risulta pregevole perché stimola un dibattito scientifico che può dare l’incipit a ricerche mirate sugli aspetti critici evidenziati. E implicitamente mette in luce alcune criticità di fondo comuni alle discipline psicologiche, criticità che hanno infiammato tanti dibattiti epistemologici e metodologici, fondamentali per una consapevolezza dello statuto scientifico di queste discipline.

Choi-Kain & Gunderson iniziano descrivendo le radici storiche della mentalizzazione e lo fanno partendo da una delle prime formulazioni che lo psicoanalista e ricercatore Fonagy dà di mentalizzazione, intesa come “la capacità di concepire stati mentali inconsci e consci in se stessi e negli altri“. Alla base di queste radici vi sarebbe il tentativo di Fonagy di sintetizzare l’idea psicoanalitica della “simbolizzazione” col concetto filosofico e scientifico della “teoria della mente” (ToM). Un punto che per gli Autori differenzia la mentalizzazione dalle sue radici, come la teoria della mente, è l’aver ancorato il costrutto ad un modello di sviluppo, entro una cornice teorica solida, come quella della teoria dell’attaccamento di Bowlby. Un buono sviluppo individuale del bambino si baserebbe sulle capacità di mirroring (rispecchiamento) da parte del caregiver degli stati mentali del bambino stesso, in una modalità però contraddistinta dall’essere rimarcata, cioè “enfatizzata” (come il motherese ad esempio), e contingente, ovvero centrata e attinente agli stati mentali esperiti dal bambino. Tale restituzione consentirebbe al bambino di percepirsi come entità pensante, cioè dotata di propri stati mentali e di mentalizzarli, regolando e modulando i propri affetti e angosce. Le deviazioni da questo normale percorso evolutivo potrebbero indirizzare il soggetto verso itinerari di sviluppo che esitano nella psicopatologia e nei disturbi di personalità (PD).

Altro punto evidenziato è la concettualizzazione della mentalizzazione sia come un deficit che come difesa e, dunque, il tentativo di connettere ed integrare la teoria psicoanalitica del deficit con quella del conflitto. Un ambiente che minaccia l’integrità dell’individuo si riflette sulla sua capacità di pensare agli altri. Nei casi di traumi subiti dal bambino, il tentativo di evitare di leggere gli stati mentali del caregiver come insensibili e pericolosi può portare il soggetto ad inibire la propria mentalizzazione, così da auto-proteggersi da forti sentimenti conflittuali che riguarderebbero sia sé che la figura di attaccamento. Inizialmente questa strategia per il soggetto sarà adattiva, ma nel successivo percorso evolutivo potrebbe compromettere lo sviluppo della sua capacità di mentalizzazione, fino a far maturare veri e propri deficit della mentalizzazione. Nel BPD Bateman e Fonagy descrivono tramite tre meccanismi il percorso che porta la mentalizzazione a diventare destabilizzata o danneggiata: prima come deficit, poi come difesa, e terzo come un deragliamento a causa dell’attaccamento disregolato. Fin qui emerge, dunque, in modo forte, la relazione tra mentalizzazione, attaccamento e trauma.

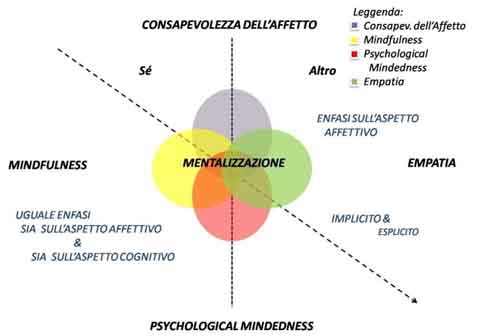

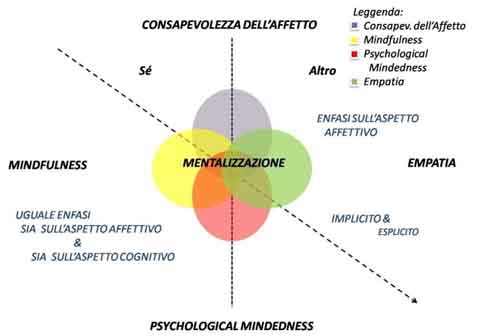

Choi-Kain & Gunderson riprendono poi una delle ultime versioni della definizione di mentalizzazione di Bateman e Fonagy, ossia come “processo mentale con cui un individuo implicitamente ed esplicitamente interpreta le proprie azioni personali e quelle degli altri come significative sulla base di stati mentali intenzionali, quali desideri personali, bisogni, emozioni, credenze e ragioni”. Entro tale dominio, Bateman e Fonagy identificano tre dimensioni caratterizzanti il processo di mentalizzazione: la prima connessa a due modi di funzionamento (ossia implicito ed esplicito), la seconda relativa a due oggetti (cioè, il sé e l’altro), e la terza collegata a due aspetti (ovvero, cognitivo e affettivo) sia del contenuto che del processo di mentalizzazione. Questi tre punti fondamentali della mentalizzazione, secondo gli Autori, estendono ampiamente il dominio concettuale della mentalizzazione fino a sfiorare l’onnicomprensività. Attorno a questi aspetti della dimensione sé-altro, implicita-esplicita, affettiva-cognitiva, gli Autori confrontano le aree di sovrapposizione con alcuni concetti affini. Questo tentativo di ricerca concettuale appare particolarmente pregevole, proprio perché, nonostante la grande mole di ricerche in psicoterapia, le definizioni dei costrutti su cui poi le ricerche si basano, molto raramente sono consensuali e si finisce così per intendere il costrutto e per assimilare i risultati delle ricerche in modo non univoco (problema che ha importanti conseguenze per lo statuto scientifico della disciplina). Choi-Kain & Gunderson esaminano solo alcuni costrutti affini, optando per quelli che in letteratura sono stati operazionalizzati e studiati in relazione al BPD o integrati all’interno di trattamenti. Tali concetti sono la mindfulness, la mente psicologica (psychological mindedness), l’empatia e la consapevolezza dell’affetto. Di ciascuno presentano le aree di sovrapposizione e di differenziazione rispetto alla mentalizzazione.

Per riassumere quanto emerge viene riportato un diagramma di Venn molto interessante ed esaustivo.

La mindfulness intesa come la “capacità di mantenere viva la consapevolezza verso la realtà presente” deriva dalle pratiche di meditazione orientali ed è stata adoperata all’interno di alcuni trattamenti, come nella terapia dialettico-comportamentale (DBT) di M. Linehan. Articolando meglio la definizione iniziale, gli Autori spiegano come la mindfulness consiste nella capacità di osservare e descrivere la propria esperienza mentre vi si partecipa in maniera non giudicante. Il termine è stato concettualizzato in un modello biforcato costituito dai domini della regolazione dell’attenzione e dall’accettazione e apertura verso le esperienze. Da studi di analisi fattoriale sono state identificate quattro abilità alla base della mindfulness e sono le abilità di osservazione, descrizione, agire consapevolmente e di accettazione senza giudizio. Tale lavoro di decostruzione chiara ed empiricamente derivata ha consentito di operazionalizzare il concetto e di inserirlo all’intero di diversi trattamenti terapeutici. Un punto di convergenza tra mindfulness e mentalizzazione sembra riguardare la capacità di direzionare la propria attenzione sull’esperienza così da mitigare le tendenze impulsive. Entrambe sottolineano un’integrazione degli aspetti cognitivi e affettivi degli stati mentali e favoriscono il riconoscimento e la partecipazione ad una esperienza interiore. L’area di sovrapposizione per gli Autori è limitata a solo una delle due modalità di funzionamento della mentalizzazione, quella esplicita, e a uno dei suoi due oggetti, il Sé. Altri tre punti distinguono la mentalizzazione dalla mindfulness. Il primo è legato agli oggetti verso cui può essere indirizzata la mindfulness e che non sono soltanto il Sé o gli altri ma anche gli oggetti inanimati. Il secondo concerne l’orientamento temporale esclusivamente verso il presente della mindfulness e che nella mentalizzazione abbraccia sia il passato che il futuro. L’ultimo punto tocca il rivolgersi della mindfulness all’accettazione dell’esperienza interna a fronte della costruzione delle rappresentazioni e del loro significato peculiari della mentalizzazione.

Il concetto di mente psicologica trattato da Choi-Kain & Gunderson riprende la formulazione di Appelbaum, in cui è intesa come “l’abilità di una persona di vedere le relazioni tra pensieri, sentimenti e azioni, con l’obiettivo di imparare i significati e le cause della propria esperienza e comportamento”. A tale definizione affiancano quella proposta da Farber, che aggiunge una dimensione interpersonale, in cui il concetto viene riformulato come“una disposizione a riflettere sul significato e la motivazione dei comportamenti, pensieri e sentimenti di sé e degli altri”. Viene ripresa dagli Autori la divisione del concetto di Appelbaum in quattro aspetti: il primo riguarda la capacità di ravvisare le connessioni tra significati e comportamenti e che richiede intuizione ed empatia; il secondo rimarca l’obiettivo del voler comprendere le azioni, ovvero un interesse al modo di lavorare della mente; terzo un pensare psicologico orientato al Sé; quarto la capacità di impegno e “l’idoneità” a un lavoro terapeutico. Come per la mindfulness, il concetto di mente psicologica è stato operazionalizzato, prima con misure self-report e dopo con analisi fattoriali e di comparazione con altri concetti psicologici. Per Choi-Kain & Gunderson le definizioni di mentalizzazione e mente psicologica si sovrappongono notevolmente, specie nella declinazione di Farber. Punti di contatto appaiono il lavoro mentale portato avanti con intuizione ed empatia, dunque l’eguale enfasi agli aspetti cognitivi ed emotivi, e l’interesse verso le modalità di lavoro della mente. Alcune differenze tra i due concetti potrebbero risiedere nel livello prettamente esplicito in cui opera la mente psicologica e il suo orientamento più spostato verso il sé che sugli altri. Inoltre, la capacità di scorgere le connessioni tra significati e comportamenti non implica una effettiva capacità di discernerli plausibilmente.

Dell’empatia gli Autori riportano tre aspetti che accomunano le varie definizioni e concezioni: una reazione affettiva che comporta la condivisione di uno stato emotivo con l’altro; la capacità cognitiva di immaginare la prospettiva altrui; una capacità di mantenere in modo stabile una distinzione sé-altro. L’empatia è stata oggetto di diverse modalità di studi, da quelli più neuroscientifici di neuroimmaging fino a misure self-report. Le sovrapposizioni e differenze col costrutto di mentalizzazione toccano diversi aspetti. In primo luogo entrambi implicano l’apprezzare gli stati mentali altrui, a cui però l’empatia aggiunge la condivisione e la preoccupazione. Inoltre, l’orientamento dell’empatia è rivolto più verso gli altri e nella mentalizzazione invece è equamente distribuito. Entrambe operano sia a livello implicito che esplicito ma l’empatia viene considerata specie nella sua modalità più implicita. Infine, il contenuto dell’empatia, come per la mentalizzazione, comporta l’uso di abilità cognitive ma è focalizzato soprattutto sugli affetti.

La consapevolezza dell’affetto riguarda il rapporto tra “l’attivazione di base di affetti e la capacità individuale di percepire coscientemente, riflettere ed esprimere queste esperienze affettive” nei termini dei nove affetti base. Il concetto è stato operazionalizzato e inserito in alcuni trattamenti psicoterapeutici, prevalentemente in modelli di psicoterapie integrate. Lampante risulta la sovrapposizione con il costrutto di alessitimia, anch’essa operazionalizzata. Le sovrapposizioni tra consapevolezza dell’affetto e mentalizzazione, secondo gli Autori, appaino parziali ma rilevanti. Entrambe condividono la rappresentazione, consapevolezza e comunicazione degli stati mentali affettivamente carichi e la loro regolazione. Tale processamento degli affetti è in comune all’affettività mentalizzata e si basa sugli stessi aspetti: identificazione, elaborazione e comunicazione degli affetti. Altro aspetto condiviso è l’oggetto (sé-altro) a cui sono rivolte. L’affettività mentalizzata porta a una rivalutazione e regolazione dell’esperienza affettiva, che a sua volta consente al soggetto di mentalizzare e, in modo circolare, la mentalizzazione agevola la regolazione affettiva. La consapevolezza dell’affetto a differenza della mentalizzazione agisce ad un livello più esplicito, in quanto si centra sulla consapevolezza conscia e sull’espressione degli affetti e influenza contenuti mentali di carattere affettivo, mentre la mentalizzazione è di più ampio respiro.

Choi-Kain & Gunderson affrontano, infine, la questione dell’applicazione della mentalizzazione sia a livello di comprensione che di formulazione di un disturbo di personalità (PD).

Uno strumento abbastanza usato per valutare la mentalizzazione è la Reflective Function Scale (RF) che si applica a interviste semi-strutturate come l’Adult Attachment Interview (AAI). La Scala misura il grado di funzionamento riflessivo che viene rilevato attraverso l’inferenza di quattro “marker” di categorie di riflessività e della loro “qualità” nelle verbalizzazioni dei partecipanti. Tali indicatori si basano sulla presenza o meno di consapevolezza degli stati mentali, sugli sforzi espliciti di cogliere stati mentali sottesi ai comportamenti, sul riconoscimento degli aspetti evolutivi degli stati mentali, e sulla presenza di stati mentali del partecipante nei confronti dell’intervistatore. Per la valutazione, le domande sono divise in due tipologie: quelle che “consentono” di dimostrare capacità riflessive e quelle che le “richiedono” espressamente. Il punteggio prevede un range di assegnazione che va da -1 a +9, dunque da un FR negativa (-1) a eccezionale (9). Tale strumento, per Choi-Kain & Gunderson, soffrirebbe però in alcuni profili di validità, non completamente testata, e nei costi e tempi che richiede, finendo per limitarne l’uso nella ricerca. Utilizzo che sarebbe però necessario, considerando la proposta dell’idea che la mentalizzazione rappresenti il meccanismo fondamentale tramite cui diventa efficace il lavoro terapeutico. Secondo Choi-Kain & Gunderson, la mentalizzazione rappresenterebbe anche una sorta di euristica utile che consente un approccio coerente dei terapeuti ai trattamenti. L’ampio respiro del costrutto però rende critica e problematica la possibilità di identificarla, come si vorrebbe, alla stregua di un marker per forme specifiche di psicopatologia come il BPD. Per sostenere tale ipotesi, gli Autori riportano le ampie oscillazioni della mentalizzazione durante l’intero corso di un trattamento per un BPD. Nondimeno, anche il livello della funzione riflessiva varia in funzione della persona a cui è indirizzata (contesto-dipendenza). Tali osservazioni solleverebbero forti dubbi sulla possibilità che la mentalizzazione possa essere il cuore del problema del BPD. Per rispondere a questi quesiti Choi-Kain & Gunderson auspicano che le future ricerche chiariscano i rapporti tra mentalizzazione, concetti affini, funzione riflessiva e BPD.

In conclusione concordiamo con l’auspicio di Choi-Kain & Gunderson di delimitare e chiarire meglio il dominio concettuale della mentalizzazione. Tale tentativo in sé è pregevole sia sul piano teorico che clinico perché va a intaccare un atteggiamento scientificamente errato e controproducente di autoreferenzialità e di mancata verifica “popperiana”, che porta a sfornare grandi moli di ricerche senza un’adeguata riflessione sui costrutti. Inoltre, una definizione più delimitata, consensualmente accettata e operazionalizzata contribuirebbe, altresì, a formare un vocabolario comune e il più condiviso possibile, base indispensabile ad una disciplina scientifica e al suo percorso evolutivo.

In questo senso stiamo ultimando una ricerca qualitativa di chiarificazione degli aspetti teorici ed applicativi del costrutto presso l’Università di Urbino. Tramite il metodo qualitativo CQR (Consensual Qualitative Research) si è indagata l’opinione e l’esperienza dei più autorevoli ricercatori e clinici italiani. L’analisi dei dati, che sta volgendo alla fine, mostra come vi siano le più eterogenee prospettive a riguardo. Nonostante la complessità dei punti di vista sul costrutto, emergono però alcuni aspetti centrali su cui sembrano convergere i dati. Il quadro completo e comprensivo degli ambiti e delle categorie delineatesi saranno presentate quanto prima.

Bibliografia:

- Allen J. G., Fonagy P. & Bateman A. W (2008) Mentalizing in Clinical Practice. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. Tr. It. La mentalizzazione nella pratica clinica. Cortina Raffaello, Milano.

- Choi-Kain L. W. & Gunderson J. G.. (2008). Mentalization: Ontogeny, Assessment, and Application in the Treatment of Borderline Personality Disorder, American Journal of Psychiatry, 165, 1127–1135.

La psicoterapia cognitiva è colma di diatribe: pensieri ed emozioni, contenuti cognitivi e processi cognitivi, contenuti cognitivi e metacognitivi, accettazione e ristrutturazione delle credenze, processi automatici e processi controllati e molti altri ancora. Tra questi dibattiti, uno in particolare sta emergendo come significativo per l’impatto che potrebbe avere nella definizione di un percorso terapeutico. Si tratta della distinzione tra tecniche di intervento implicite ed esplicite. Queste due forme cognitive di intervento partono da presupposti teorici differenti, anzi quasi opposti. Proviamo a fare un esempio applicato alla modificazione della tendenza all’attenzione selettiva verso stimoli minacciosi, processo che ha come risultato quello di renderli più salienti nella coscienza individuale e rendere la minaccia o il desiderio rispettivamente più reali e incontrollabili.

La psicoterapia cognitiva è colma di diatribe: pensieri ed emozioni, contenuti cognitivi e processi cognitivi, contenuti cognitivi e metacognitivi, accettazione e ristrutturazione delle credenze, processi automatici e processi controllati e molti altri ancora. Tra questi dibattiti, uno in particolare sta emergendo come significativo per l’impatto che potrebbe avere nella definizione di un percorso terapeutico. Si tratta della distinzione tra tecniche di intervento implicite ed esplicite. Queste due forme cognitive di intervento partono da presupposti teorici differenti, anzi quasi opposti. Proviamo a fare un esempio applicato alla modificazione della tendenza all’attenzione selettiva verso stimoli minacciosi, processo che ha come risultato quello di renderli più salienti nella coscienza individuale e rendere la minaccia o il desiderio rispettivamente più reali e incontrollabili.

Suonare uno strumento musicale non è semplicemente un’attività di piacere ma è anche un mezzo per sviluppare le capacità del cervello. È quanto dimostra uno studio presentato a Firenze all’ 8° Congresso Mondiale dell’International Brain Research Organization, uno dei più importanti nel settore delle neuroscienze. Lo dice uno studio condotto presso l’ Università dell’Oregon negli Stati Uniti dove sono stati coinvolti 141 bambini al di sotto dei sei anni con i propri genitori, provenienti da condizioni socio-economiche svantaggiate. Poiché, purtroppo, si sa che il livello di povertà può ridurre drasticamente il successo scolastico, obiettivo dello studio è stato quello di mettere in atto dei programmi volti a migliorare le performance scolastiche dei bambini di queste classi sociali. Per questo motivo, una parte del campione è stata sottoposta per otto settimane a sedute di ascolto e suono di musica, mentre gli altri hanno partecipato a programmi meno specifici mirati al miglioramento dell’attenzione nei bimbi o alla semplice frequenza della scuola materna. Al termine dei programmi i risultati ottenuti dai bambini venuti a contatto con la musica erano nettamente migliori: più attenti, mostravano un comportamento più tranquillo e competenze sociali più adattive, erano meno stressati e anche i loro genitori avevano imparato a stare con i loro figli in maniera più costruttiva e positiva.

Suonare uno strumento musicale non è semplicemente un’attività di piacere ma è anche un mezzo per sviluppare le capacità del cervello. È quanto dimostra uno studio presentato a Firenze all’ 8° Congresso Mondiale dell’International Brain Research Organization, uno dei più importanti nel settore delle neuroscienze. Lo dice uno studio condotto presso l’ Università dell’Oregon negli Stati Uniti dove sono stati coinvolti 141 bambini al di sotto dei sei anni con i propri genitori, provenienti da condizioni socio-economiche svantaggiate. Poiché, purtroppo, si sa che il livello di povertà può ridurre drasticamente il successo scolastico, obiettivo dello studio è stato quello di mettere in atto dei programmi volti a migliorare le performance scolastiche dei bambini di queste classi sociali. Per questo motivo, una parte del campione è stata sottoposta per otto settimane a sedute di ascolto e suono di musica, mentre gli altri hanno partecipato a programmi meno specifici mirati al miglioramento dell’attenzione nei bimbi o alla semplice frequenza della scuola materna. Al termine dei programmi i risultati ottenuti dai bambini venuti a contatto con la musica erano nettamente migliori: più attenti, mostravano un comportamento più tranquillo e competenze sociali più adattive, erano meno stressati e anche i loro genitori avevano imparato a stare con i loro figli in maniera più costruttiva e positiva.

Leggiamo su PsyPost una ricerca molto interessante sulle differenti modalità con cui gli esseri umani regolano le proprie emozioni negative. Uno studio, che verrà pubblicato sul prossimo numero di Psychological Sciencemostra come le persone rispondono in modo differente alle situazioni che provocano emozioni negative.

Leggiamo su PsyPost una ricerca molto interessante sulle differenti modalità con cui gli esseri umani regolano le proprie emozioni negative. Uno studio, che verrà pubblicato sul prossimo numero di Psychological Sciencemostra come le persone rispondono in modo differente alle situazioni che provocano emozioni negative. Quando il rischio del gioco erotico sado-maso fa uscire il numero nero della morte, tutte le colte finezze dell’immaginazione lasciano il posto alla realtà della debolezza umana.

Quando il rischio del gioco erotico sado-maso fa uscire il numero nero della morte, tutte le colte finezze dell’immaginazione lasciano il posto alla realtà della debolezza umana.  Uscire dall’euro? E perché? O perché no? A queste domande devono rispondere i cittadini, i politici e gli economisti. Invece io posso tentare di capire non tanto quali possano essere i risvolti psicologici di queste domande…

Uscire dall’euro? E perché? O perché no? A queste domande devono rispondere i cittadini, i politici e gli economisti. Invece io posso tentare di capire non tanto quali possano essere i risvolti psicologici di queste domande…  “Vado via da questo paese di merda!” ha detto Berlusconi al telefono. Lo hanno intercettato qualche giorno fa, e la notizia è ancora fresca. Sentire queste parole da Berlusconi è straniante. L’uomo ha già mostrato molteplici cadute e difetti ma finora sembrava lontano dal querulo rimuginare…

“Vado via da questo paese di merda!” ha detto Berlusconi al telefono. Lo hanno intercettato qualche giorno fa, e la notizia è ancora fresca. Sentire queste parole da Berlusconi è straniante. L’uomo ha già mostrato molteplici cadute e difetti ma finora sembrava lontano dal querulo rimuginare…  L’appartenere a un gruppo, a una cultura, e –perché no- a un popolo, o a tutte queste vecchie cose di pessimo gusto è uno di quei bisogni umani che tendono a essere disconosciuti dalla mentalità dei nostri tempi. Roy F. Baumeister è stato colui che ha dedicato i propri sforzi scientifici a studiare il bisogno di appartenenza come bisogno universale, dotato di aspetti affettivi da non disprezzare e capace di procurare sofferenza quando non soddisfatto, indipendente da altri bisogni e dotato di funzioni proprie. Certo, come tutti i bisogni può anche produrre danni quando ricercato in maniera pervasiva e distorta. Ma rimane un bisogno umano che va compreso e controllato, ma non eliminato (Baumeister, Leary, 1995).

L’appartenere a un gruppo, a una cultura, e –perché no- a un popolo, o a tutte queste vecchie cose di pessimo gusto è uno di quei bisogni umani che tendono a essere disconosciuti dalla mentalità dei nostri tempi. Roy F. Baumeister è stato colui che ha dedicato i propri sforzi scientifici a studiare il bisogno di appartenenza come bisogno universale, dotato di aspetti affettivi da non disprezzare e capace di procurare sofferenza quando non soddisfatto, indipendente da altri bisogni e dotato di funzioni proprie. Certo, come tutti i bisogni può anche produrre danni quando ricercato in maniera pervasiva e distorta. Ma rimane un bisogno umano che va compreso e controllato, ma non eliminato (Baumeister, Leary, 1995). Tre impressioni conclusive dal congresso EABCT 2011 e uno sguardo di saluto a Reykjavik, città di piccole case. Rimane in mente il primo quarto d’ora di Clark, surreale lezione sul modello cognitivo della fobia sociale talmente risaputa da rasentare la provocazione e tradire l’affanno di chi teme di aver già detto in passato quel che aveva da dire e di essersi ritrovato per caso o per errore ancora sul palco a contemplare come si possa sopravvivere alla propria vitalità. Rimane in mente l’assenza della metacognizione di Wells e della ACT di Hayes, saperi clinici che paiono avviarsi verso quelle una di scissioni che speravamo non affliggessero il cognitivismo clinico. E rimane in mente invece la pervasiva presenza della mindfulness, unico sostegno innovativo allo scheletro del cognitivismo standard. Strano destino, il razionalismo cognitivo forte, attivo e consapevole che si sposa a una pratica contemplativa che sembra invece rinnegare ogni aspirazione alla padronanza mentale attiva. È questo il futuro? Metacognizione e ACT salpano per l’altrove, mentre la mindfulness è l’improbabile sposa orientale del cognitivismo standard. All’EABCT 2011 parrebbe di si.

Tre impressioni conclusive dal congresso EABCT 2011 e uno sguardo di saluto a Reykjavik, città di piccole case. Rimane in mente il primo quarto d’ora di Clark, surreale lezione sul modello cognitivo della fobia sociale talmente risaputa da rasentare la provocazione e tradire l’affanno di chi teme di aver già detto in passato quel che aveva da dire e di essersi ritrovato per caso o per errore ancora sul palco a contemplare come si possa sopravvivere alla propria vitalità. Rimane in mente l’assenza della metacognizione di Wells e della ACT di Hayes, saperi clinici che paiono avviarsi verso quelle una di scissioni che speravamo non affliggessero il cognitivismo clinico. E rimane in mente invece la pervasiva presenza della mindfulness, unico sostegno innovativo allo scheletro del cognitivismo standard. Strano destino, il razionalismo cognitivo forte, attivo e consapevole che si sposa a una pratica contemplativa che sembra invece rinnegare ogni aspirazione alla padronanza mentale attiva. È questo il futuro? Metacognizione e ACT salpano per l’altrove, mentre la mindfulness è l’improbabile sposa orientale del cognitivismo standard. All’EABCT 2011 parrebbe di si. Che l’olio di fegato di merluzzo facesse bene alla salute ce lo dicevano già i nostri nonni, ma ora la ricerca scientifica ci dice di più: i ben noti Omega 3, oramai venduti sotto forma di integratori alimentari di ogni genere, allevierebbero anche i sintomi depressivi. Ma che cosa sono esattamente queste sostanze e come agiscono sul nostro organismo? Gli Omega 3 non sono altro che catene di grassi polinsaturi essenziali che si trovano prevalentemente in pesci, crostacei, noci e alcuni oli vegetali e che sono indispensabili al mantenimento delle membrane cellulari. Va sottolineato che negli ultimi 150 anni nelle culture occidentali si è assistito a un sostanziale cambiamento nelle abitudini alimentari, ovvero si è andati via via sostituendo grassi polinsaturi derivanti da pesce e verdure con grassi saturi animali e oli di semi, con evidenti conseguenze sul nostro sistema cardiovascolare. Negli ultimi due decenni, però, diversi studi epidemiologici hanno messo in evidenza qualcosa di ancora più ampio, in particolare un effetto che questi Omega 3 avrebbero sui disturbi dell’umore e in particolare sulla depressione. Studi condotti in Islanda, Finlandia e sulle popolazioni circumpolari hanno evidenziato una correlazione inversa tra alimentazione a base di pesce e depressione stagionale. Risultati analoghi vengono pubblicati anche su The Journal of Nutrition, Health & Aging, in cui donne depresse che assumono quotidianamente integratori di Omega 3 mostrano una significativa diminuzione dei sintomi depressivi; anche l’Australian and New Zeland Journal of Psychiatry riporta un articolo in cui il livello di depressione si ridurrebbe addirittura del 50% in persone che assumevano integratori di Omega 3, avendo un effetto del tutto simile al farmaco antidepressivo fluoxetine. Questi risultati sembrano molto promettenti, ma sul come avviene questa connessione tra acidi grassi ed effetto antidepressivo i dati non sono ancora definitivi. A livello neurofisiologico sembrerebbe che tali sostanze favoriscano la diminuzione degli acidi grassi saturi all’interno della membrana cellulare e nel plasma e che aiutino la produzione di determinati enzimi che inibiscono sostanze presenti nel sangue associate allo stato depressivo. Inoltre, la proprietà già note degli Omega 3 di mantenere l’integrità delle membrane cellulari favorirebbe una maggiore fluidità delle sostanze all’interno e all’esterno della cellula e aiuterebbe la metabolizzazione di alcune monoamine implicate nella depressione. Gli acidi polinsaturi, poi, influiscono sul nostro sistema cerebrale incoraggiando la plasticità sinaptica, favorendo la protezione delle cellule cerebrali e facilitando la neurotrasmissione. Studi di brain imaging su pazienti depressi hanno dato supporto a questa ipotesi, mostrando appunto come nel campione di soggetti a cui era stata somministrata una dose elevata di Omega 3 la fluidità delle delle membrane cellulari sia significativamente maggiore rispetto al campione di controllo. Anche se le ricerche in questo ambito sono ancora piuttosto scarse e si tratta di studi correlazionali, le implicazioni cliniche sono già notevoli sia dal punto di vista del trattamento della depressione – e più in generale anche dei disturbi dell’umore – sia dal punto di vista della qualità della vita che possiamo offrire ai nostri pazienti.

Che l’olio di fegato di merluzzo facesse bene alla salute ce lo dicevano già i nostri nonni, ma ora la ricerca scientifica ci dice di più: i ben noti Omega 3, oramai venduti sotto forma di integratori alimentari di ogni genere, allevierebbero anche i sintomi depressivi. Ma che cosa sono esattamente queste sostanze e come agiscono sul nostro organismo? Gli Omega 3 non sono altro che catene di grassi polinsaturi essenziali che si trovano prevalentemente in pesci, crostacei, noci e alcuni oli vegetali e che sono indispensabili al mantenimento delle membrane cellulari. Va sottolineato che negli ultimi 150 anni nelle culture occidentali si è assistito a un sostanziale cambiamento nelle abitudini alimentari, ovvero si è andati via via sostituendo grassi polinsaturi derivanti da pesce e verdure con grassi saturi animali e oli di semi, con evidenti conseguenze sul nostro sistema cardiovascolare. Negli ultimi due decenni, però, diversi studi epidemiologici hanno messo in evidenza qualcosa di ancora più ampio, in particolare un effetto che questi Omega 3 avrebbero sui disturbi dell’umore e in particolare sulla depressione. Studi condotti in Islanda, Finlandia e sulle popolazioni circumpolari hanno evidenziato una correlazione inversa tra alimentazione a base di pesce e depressione stagionale. Risultati analoghi vengono pubblicati anche su The Journal of Nutrition, Health & Aging, in cui donne depresse che assumono quotidianamente integratori di Omega 3 mostrano una significativa diminuzione dei sintomi depressivi; anche l’Australian and New Zeland Journal of Psychiatry riporta un articolo in cui il livello di depressione si ridurrebbe addirittura del 50% in persone che assumevano integratori di Omega 3, avendo un effetto del tutto simile al farmaco antidepressivo fluoxetine. Questi risultati sembrano molto promettenti, ma sul come avviene questa connessione tra acidi grassi ed effetto antidepressivo i dati non sono ancora definitivi. A livello neurofisiologico sembrerebbe che tali sostanze favoriscano la diminuzione degli acidi grassi saturi all’interno della membrana cellulare e nel plasma e che aiutino la produzione di determinati enzimi che inibiscono sostanze presenti nel sangue associate allo stato depressivo. Inoltre, la proprietà già note degli Omega 3 di mantenere l’integrità delle membrane cellulari favorirebbe una maggiore fluidità delle sostanze all’interno e all’esterno della cellula e aiuterebbe la metabolizzazione di alcune monoamine implicate nella depressione. Gli acidi polinsaturi, poi, influiscono sul nostro sistema cerebrale incoraggiando la plasticità sinaptica, favorendo la protezione delle cellule cerebrali e facilitando la neurotrasmissione. Studi di brain imaging su pazienti depressi hanno dato supporto a questa ipotesi, mostrando appunto come nel campione di soggetti a cui era stata somministrata una dose elevata di Omega 3 la fluidità delle delle membrane cellulari sia significativamente maggiore rispetto al campione di controllo. Anche se le ricerche in questo ambito sono ancora piuttosto scarse e si tratta di studi correlazionali, le implicazioni cliniche sono già notevoli sia dal punto di vista del trattamento della depressione – e più in generale anche dei disturbi dell’umore – sia dal punto di vista della qualità della vita che possiamo offrire ai nostri pazienti.

EABCT 2011, Reykjavik. Una cornice spettacolare per la mia iniziazione. Da novellina a questa emozionante esperienza europea, mi avvicino ai grandi nomi con il rispetto reverenziale che meritano.

EABCT 2011, Reykjavik. Una cornice spettacolare per la mia iniziazione. Da novellina a questa emozionante esperienza europea, mi avvicino ai grandi nomi con il rispetto reverenziale che meritano. E ora tocca alla Schema Therapy di Jeffrey Young. Che ne pensate? Per aiutarvi a capire e farvene un’idea, vi racconto cosa ho ascoltato qui a Reykjavik da un simposio e da una keynote dedicate a questo modello terapeutico. Keynote e simposio entrambi curati da Arnoud Arntz, che è ormai il proconsole in Olanda e forse in Europa di Jeffrey Young.

E ora tocca alla Schema Therapy di Jeffrey Young. Che ne pensate? Per aiutarvi a capire e farvene un’idea, vi racconto cosa ho ascoltato qui a Reykjavik da un simposio e da una keynote dedicate a questo modello terapeutico. Keynote e simposio entrambi curati da Arnoud Arntz, che è ormai il proconsole in Olanda e forse in Europa di Jeffrey Young.