Mentre alcuni artisti raggiungono la fama, altri cadono nell’oblio (Stamkou et al., 2018). Che cosa determina l’impatto che un artista e la sua arte possono avere?

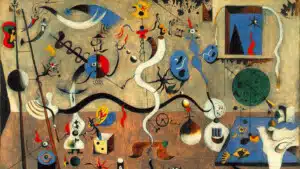

Gli uomini che vengono ricordati secoli dopo la loro morte, in gran parte sono artisti. Pittori come Monet sono considerati dei geni al giorno d’oggi, eppure furono criticati duramente dai loro contemporanei per aver violato norme legate alla bellezza (Stamkou et al., 2018). Prendendo in considerazione un punto di vista psicologico, le deviazioni dalle norme prevalenti rappresentano una vera e propria sfida per lo spettatore perché rendono più difficile la comprensione del significato di un’opera d’arte, smorzando così la sua fluidità a livello visivo (Koffa, 1935; Landau et al., 2006; Schwarz et al., 2004; Reber et al., 1998; Rosch, 1975). Sia nel settore sociale che in quello artistico, ci si aspetta che le persone preferiscano modelli che si conformino maggiormente alle norme e alle aspettative implicite culturali. Di conseguenza, le idee che violano le aspettative culturali e le persone che violano le norme sono trattate con sospetto e vengono scoraggiate (Mueller et al., 2012; Okimoto e Brescoll, 2010) in quanto rappresentano una minaccia per gruppi e società ben funzionanti (Heerdink et al., 2013; Jetten e Hornsey, 2014; Jonas et al., 2014; Proulx et al., 2010; Van Kleef et al., 2015).

Per devianza artistica si intende una compromissione dell’impatto visivo di un’opera, dovuta a stimoli inaspettati che sono più difficili da elaborare e da comprendere (Koffka, 1935; Landau et al., 2006; Reber et al., 1998, 2004; Rosch, 1975). Nelle teorie di percezione visiva, il mantenimento della percezione di stimoli previsti richiede meno risorse cognitive, di conseguenza genera un effetto maggiormente positivo (de-Wit, Machilsen e Putzeys, 2010). Artisti che si discostano dalle norme culturali hanno maggiori probabilità di evocare emozioni negative come colpa e rabbia (Helweg-Larsen e LoMonaco, 2008; Kam e Bond, 2009; Ohbuchi et al., 2004), rischiando di perdere la loro posizione nell’ambito artistico (Yukl, 2010).

Nel campo artistico, le preferenze predicibili erano legate a stimoli riguardanti colori (Martindale e Moore, 1988), mobili (Whitfield e Slatter, 1979), dipinti (Farkas, 2002) ed esempi di categorie semantiche (Martindale et al., 1988).

Al di fuori del dominio artistico, la ricerca sulla devianza può contribuire all’influenza in circostanze particolari (Stamkou et al., 2018): deviare dalla norma indica lo sperimentare il ‘margine di manovra per agire secondo il proprio, nonostante i vincoli e le potenziali ripercussioni’ (Stamkou e Van Kleef, 2014). Dato che il potere sociale è associato alla mancanza di vincoli (Galinsky et al., 2003; Keltner et al., 2003), individui che assumono un comportamento apparentemente non vincolato da pressioni normative può essere percepito come potente (Stamkou et al., 2018). I nuovi movimenti artistici non emergono dal vuoto: ad esempio la teoria di Hollander, 1958 spiega come all’interno di un gruppo un individuo possa deviare dalle vecchie pratiche dopo aver acquisito fiducia nel gruppo sociale, cioè dopo aver dimostrato di essere in grado di seguire le norme già in essere per sviluppare in seguito nuove norme (Bray et al., 1982; Stone e Cooper, 2009). Nello specifico, si parla di devianza intrapersonale quando ci si riferisce alla tendenza evolutiva umana che spinge il singolo individuo a volersi distinguere dagli altri (Burris e Rempel, 2004).

Differenti ricerche dimostrano come le informazioni vengono memorizzate in un modo migliore quando sono distinte da altre (Leyens et al., 1997), mentre sentimenti di estrema somiglianza sono associati a effetti negativi in termini mnestici (Fromkin, 1972). La somiglianza può portare ad una valutazione positiva delle esperienze scarse e ad una maggiore identificazione con i gruppi distintivi (Brewer e Pickett, 1999; Stamkou et al., 2018).

Stamkou e colleghi (2018) svilupparono un modello teorico cercando di spiegare come gli artisti che si discostano dalle norme guadagnano un impatto maggiore a livello sociale, cercando di rispondere a 1) perché le opere artistiche visive spesso deviano dalle norme artistiche prevalenti della loro epoca, e 2) in che modo gli artisti devianti ottengono un riconoscimento e hanno un impatto duraturo (Stamkou et al., 2018).

Gli autori hanno presentato a dei soggetti differenti immagini: nel primo studio è stato dimostrato come nelle culture occidentali sono considerati maggiormente progressivi gli stili non realistici rispetto a quelli realistici. Altri 5 studi, svolti su due stili differenti di devianza artistica, forniscono prove dei vari effetti a livello di impatto (ad esempio, l’influenza percepita dell’artista, la valutazione dell’opera d’arte e l’attenzione visiva all’opera d’arte).

Nel secondo studio di Stamkou e colleghi (2018) emerge come gli individui consideravano gli artisti che si discostavano dal loro stile precedente in modo diverso rispetto agli artisti che seguivano costantemente un unico stile. Tali effetti sono evidenti anche nel terzo studio dove un impatto più forte si verifica quando gli artisti passavano da uno stile retrogressivo a uno progressivo. Gli artisti che deviavano dallo stile dei loro contemporanei erano considerati di maggiore impatto rispetto agli artisti che seguivano il filone predominante, inoltre l’impatto era maggiore se gli artisti abbandonavano uno stile regressivo attraverso l’utilizzo di strumenti progressivi (Stamkou et al., 2018). Infine, quando il contesto storico ha impedito agli osservatori di dedurre lo sviluppo dei mezzi espressivi utilizzati dagli artisti, la devianza artistica ha aumentato l’impatto percepito indipendentemente dai mezzi utilizzati con cui gli artisti hanno deviato le norme culturali.