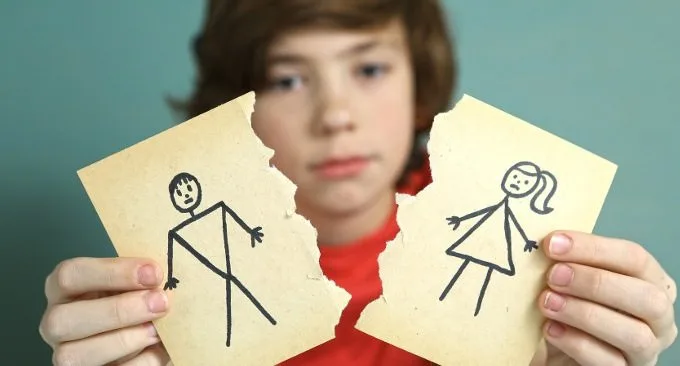

La Funzione Riflessiva spesso risulta essere fortemente compromessa nelle situazioni familiari altamente conflittuali, ad esempio nelle situazioni di separazione e divorzio, in cui spesso la rabbia e il rancore dei coniugi si riversano sul rapporto con i figli.

Giorgia Zecchino

Statistiche recenti evidenziano un numero crescente di casi di separazione e divorzio nella nostra società. Ciò ha portato alla conseguente necessità di occuparsi di questi eventi avvalendosi di approcci multidisciplinari: sociali, giuridici e psicologici.

Spesso la separazione è caratterizzata da alti livelli di conflittualità, così da inserire il minore in processi familiari disfunzionali e di triangolazione che potrebbero mettere a rischio il suo sviluppo psicofisico e sociale.

Spesso i coniugi essendo invischiati in dinamiche di rabbia, astio e rancore non riescono a giungere ad un accordo in merito alla divisione dei beni e all’ affidamento dei figli. Si parla quindi in questi casi di separazione giudiziale, in cui il giudice, con l’ausilio della consulenza tecnica, si trova a fare una valutazione dei fattori di rischio e di protezione connessi alle competenze genitoriali per decidere sulle migliori condizioni di affidamento dei figli.

La Consulenza Tecnica in casi di separazione si pone l’obiettivo di verificare l’idoneità genitoriale attraverso alcuni criteri scientifici tra cui il Criterio della Riflessività: ovvero la capacità, in entrambi i genitori, di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative agli stati mentali dei loro figli, alle loro esigenze evolutive e alle relazioni familiari che li coinvolgono, in rapporto ai reciproci pattern di attaccamento. (Camerini, Volpini, Lopez, 2011)

Lo studio della Funzione Riflessiva nei casi di separazione

La valutazione di questo criterio avviene attraverso lo studio della c.d. Funzione Riflessiva, concetto proposto da Fonagy, il quale fa riferimento a quell’insieme di processi psicologici sottostanti la capacità di mentalizzare (Fonagy, Steele, Steele, Target, 1998), intesa anche come capacità di astrazione e di consapevolezza riflessiva, la quale si pone al centro di molte formulazioni psicoanalitiche e della psicologia cognitiva e dello sviluppo.

La Funzione Riflessiva è descritta da Fonagy come:

La funzione mentale che organizza il nostro e altrui comportamento in termini di costrutti dello stato mentale. […] Riguarda la conoscenza della natura di quelle esperienze che danno origine a certe credenze ed emozioni, dei possibili comportamenti che permettono di conoscere credenze e desideri, delle relazioni prevedibili tra credenze ed emozioni e dei sentimenti caratteristici di particolare fasi dello sviluppo o relazioni. (Fonagy, Target, 2001, p. 103)

La Funzione Riflessiva è dunque definibile come quella funzione mentale che organizza il nostro comportamento e di quello altrui. Si tratta di un’acquisizione evolutiva che permette al bambino di rispondere non solo al comportamento degli altri, ma anche alla sua concezione dei loro sentimenti, credenze e aspettative. Attribuendo stati mentali, il bambino rende in questo modo significativo e prevedibile il comportamento degli altri e sarà in grado di mettere in atto, in modo flessibile, il comportamento più appropriato, tale da poter rispondere in modo adattivo ai vari scambi interpersonali. Questo, grazie anche ai vari modelli rappresentazionali sé-altro, costruiti in base alle precedenti esperienze relazionali.

La Funzione Riflessiva e la solidità di questa capacità determina non solo la natura della realtà psichica dell’individuo, ma anche la qualità e la coerenza della parte riflessiva del Sé, che si ritiene ne costituisca il nucleo strutturale. Genitori che non riescono a riflettere in maniera comprensiva sull’esperienza interna dei figli e non sanno rispondere adeguatamente, negano al bambino una struttura psicologica centrale indispensabile per costruire un vitale senso di Sé. Per Fonagy, il fattore determinante è la capacita della madre di contenere mentalmente il bambino e di rispondergli (Ammaniti, Dazzi, 1999).

Secondo Fonagy (2001) infatti, il primo ambiente relazionale è fondamentale; egli sostiene che la sicurezza dell’attaccamento alla madre è un buon indice predittivo concorrente della capacità riflessiva del bambino.

La carenza della Funzione Riflessiva sembra essere quindi fortemente legata al fallimento della Funzione Riflessiva genitoriale e alla disfunzione del sistema relazionale familiare (Boldoni, 2008) e in questi casi al bambino non viene permesso di crearsi un Sé riflessivo e per questo potrebbe mettere in atto comportamenti di evitamento e aggressività (Concato, 2006).

Dalle suddette osservazioni è evidente quindi come lo sviluppo di una mente mentalizzante può risentire in modo negativo dell’influenza esercitata da un ambiente familiare ostile e/o carente.

In questo modo i soggetti traumatizzati dall’ambiente familiare sono vulnerabili sia in termini di effetti maladattivi a lungo termine, sia in termini di ridotta capacità di recupero di fronte a questi fatti. Tale atteggiamento “non mentalizzante”, messo in atto in queste circostanze, crea serie difficoltà al soggetto con il conseguente rischio di compromettere anche le relazioni interpersonali. Nello specifico, l’idea di trattare la Funzione Riflessiva in questa sede nasce dal fatto che essa spesso risulta essere fortemente compromessa nelle situazioni familiari altamente conflittuali, ad esempio nelle situazioni di separazione e divorzio.

In queste situazioni le competenze genitoriali subiscono un duro attacco creando conseguentemente delle ripercussioni sullo sviluppo del Sé del bambino se non affrontate in modo adeguato. Si tratta di casi caratterizzati da altissimi livelli di rabbia, tali da far mettere in atto tra i coniugi uno stile comunicativo con conseguenze prettamente distruttive che portano ad una chiusura emotiva della persona. Ciò amplifica le difficoltà nella coppia a mettere in atto strategie risolutive costruttive (Ardone, Chiarolanza, 2007).

La separazione, infatti, se non affrontata in modo adeguato, è un evento che mina fortemente la percezione della propria identità; per questo motivo, quindi, il conflitto tra le due parti, nei contesti giudiziari, tende a trasformarsi come momento di rivalsa verso l’ex coniuge, mettendo in secondo piano il benessere psicologico dei figli e affrontando purtroppo la separazione in un modo assolutamente non riflessivo.